“Tell me stories!” è una rubrica sulla scrittura, a cura di Manuela Pacella. Uno spazio in cui testi di e su diversi autori indagano la scrittura d’arte, sperimentale, interdisciplinare, creativa e non.

Il primo libro di Kraus che ho letto è stato Summer of Hate (2012).1 Avevo appena raggiunto il mio compagno a Brooklyn , dove si era trasferito per lavoro, e abitavamo nel quartiere hipster di Williamsburg, dove avevo trovato per mio figlio un bizzarro asilo a tema Yellow Submarine. Il loft era fantastico e le spese coperte dallo stipendio del mio partner. Eppure, qualcosa non andava. Mio figlio era infelice – adattarsi a una nuova lingua non era facile come tutti avevano previsto –, scoprii che il mio compagno era cambiato più di quanto mi aspettassi ed ero preoccupata per il mio lavoro. Non potevo permettermi un periodo troppo lungo di inattività e stavo pensando di scrivere un articolo sul lutto, la commensurabilità del dolore e Sophie Calle. Problemi di una borghese bianca di moderato successo, a metà della carriera accademica, proveniente da una piccola nazione del Primo Mondo e madre non troppo giovane al suo primo figlio. Ciò che emergeva in maniera spiccata era la mia non appartenenza all’ambiente che per così tanto tempo avevo ammirato e studiato da lontano.

Dopo un lungo e lacrimoso congedo – e numerosi caffè – lasciai mio figlio all’asilo, ed entrai da Spoonbill & Sugartown, una libreria alla moda e dal catalogo molto selezionato in Bedford Avenue. Me ne andai con Summer of Hate e Out of Sheer Rage di Geoff Dyer, due eccellenti vie di fuga.2 Avevo letto alcuni brani di Aliens and Anorexia di Kraus in Hatred of Capitalism, “the Semiotext(e) reader”3, e sapevo della ristampa di I Love Dick e dei pettegolezzi accademici connessi ma, in fondo, non conoscevo bene il suo lavoro. Non avevo idea, per esempio, del suo contributo al progetto di Semiotext(e) di infiltrare la French Theory nella New York reduce dalla new wave e, più tardi, anche nelle scene artistiche della West Coast degli anni Ottanta, in un eccitante mix con la cultura punk e queer che ha caratterizzato per decenni il dibattito teorico.

Summer of Hate mi lasciò senza fiato. Ambientata nella depressa zona rurale della California del Sud e del New Mexico, la storia cattura il circolo vizioso della povertà, della dipendenza e della piccola criminalità, rivelando inesorabilmente l’impossibilità del sogno americano ma conservando allo stesso tempo un margine di speranza. C’è odio in questo libro: odio per l’ingiusto e implacabile sistema politico-giudiziario degli Stati Uniti, che continua a peggiorare di giorno in giorno. Come in altre opere di Kraus, c’è anche l’odio verso se stessa, una accademica bianca della classe media che si confronta con il mondo che la circonda. Ma, soprattutto, questa è una storia d’amore.

L’impostazione risulterà familiare ai lettori di Kraus. Il personaggio principale è Catt Dunlop, critica d’arte e professoressa ospite, che si guadagna da vivere con il settore immobiliare e si diletta di sadomaso. Incontra Paul Garcia, un ex detenuto alcolizzato che la aiuta a ristrutturare una proprietà ad Albuquerque. Anche se sembra impossibile che Paul possa avere una chance nella società in cui vivono, Catt e Paul si trovano e riescono a salvarsi a vicenda. Una storia d’amore improbabile che finisce in modo più positivo rispetto a I Love Dick ed è più esplicitamente politica. La voce narrativa che ho scoperto in Summer of Hate – distaccata e appassionata, forte e fragile, intellettuale e sentimentale – ha continuato ad affascinarmi. L’idea che una storia sulla ricerca dell’amore e della redenzione in cui convergono vite, classi sociali e sfere molto diverse possa al tempo stesso aprire nuove e complesse prospettive politiche è stata una boccata d’aria fresca.

Da allora il mio interesse per Kraus non si è più spento. Ho letto e visto quasi tutto il suo lavoro. Ho riflettuto su e insegnato per diversi anni I Love Dick, permettendo agli studenti di scoprire questo tipo di scrittura, che polarizza e confonde, attrae e disgusta. Per me è importante mostrare come Kraus possa essere fonte d’ispirazione e aprire verso nuovi modi di scrivere, di pensare e di essere. Scrivendo su I Love Dick mi sono resa conto che questo romanzo può essere considerato una performance, in cui Kraus lavora con le parole, piuttosto che con l’immagine in movimento come nelle sue precedenti opere di cinema sperimentale.4 Intendo questo genere di performance nel senso descritto da Roland Barthes in Frammenti di un discorso amoroso.5 Come l’“innamorato” di Barthes6, Kraus adotta, abita e vive diverse posizioni del soggetto al fine di comprendere se stessa e i soggetti di cui scrive e per incanalarne, seppur momentaneamente, l’energia. Non è un procedimento insolito per un’autrice di romanzi, ma Kraus non è mai soltanto una scrittrice di romanzi o memoir, una saggista o una critica d’arte. Scrive di ciò che ama e che odia – una forma diversa di amore – e usa le sue parole come fossero gli strumenti di una performance in cui danza con il suo soggetto.

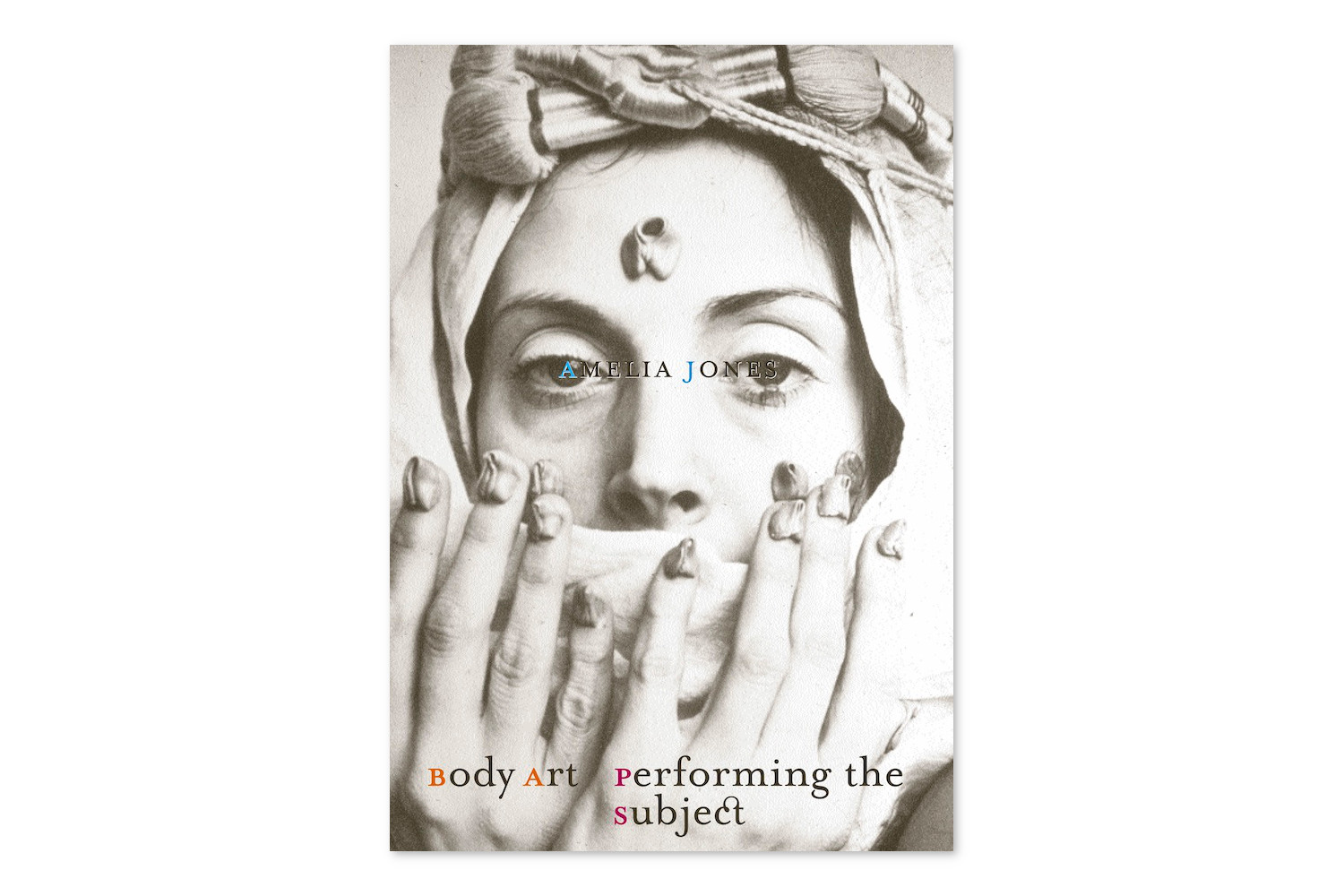

In Body Art/Performing the Subject la storica dell’arte Amelia Jones esamina l’uso del corpo sessualizzato nella pratica di protagoniste della performance art degli anni ‘60 come Carolee Schneeman, Ana Mendieta e Hannah Wilke (non a caso, di loro ha scritto anche Kraus).7 Come Kraus, queste artiste sono state spesso criticate per il narcisismo implicito nello sfruttamento del loro corpo, che sarebbe in contrasto con il femminismo. Invece di limitarsi a confutare queste opinioni, Jones mette a punto un complesso itinerario teorico per rintracciare la soggettività postmoderna che sta dietro all’uso narcisistico del corpo da parte della body art. In estrema sintesi: la performance rispecchia ed espone il narcisismo intrinseco della cultura dell’immagine capitalista, che è persino aumentato nei decenni successivi alla body art (si pensi all’universo in tutto e per tutto autoreferenziale e all’impero imprenditoriale di Kim Kardashian, che si basa interamente sul simulacro di una rappresentazione senza fine del suo corpo sessuale e che può essere considerato al tempo stesso sfruttatore e femminista).

È l’immagine (del sé come altro) attraverso la quale il soggetto cerca di conoscere se stesso ma fallisce, soccombendo all’autoalienazione (…), e attraverso la quale il soggetto cerca di coesistere con se stesso ma può farlo solo al prezzo di diventare altro. La soggettività – così come la intendiamo nella condizione postmoderna – si realizza in rapporto a un altro ma è paradossalmente del tutto narcisistica8.

Poiché utilizza il corpo sessuale dell’artista come materiale, è inevitabile che la body art colpisca lo spettatore in modo molto diretto. Quando il narcisismo viene utilizzato come strategia e riproposto ed esagerato nella body art, il confronto con la ‘carne’ dell’altro può portare al crollo dei confini tra sé e altro, pubblico e privato, significante e significato. Al suo meglio, quindi, la body art non funziona attraverso il distanziamento o l’estraneazione – come l’estetica brechtiana che ha dominato tanto a lungo le avanguardie – ma in virtù della sua estrema vicinanza. Una vicinanza che rischia sempre di sconfinare nell’abiezione: ci sta troppo addosso, è troppo familiare, incita sentimenti sia di intimità sia di repulsione, che possono portare a un repentino distanziamento.

Questo confronto può essere messo in atto anche nella scrittura, quando questa diventa un’estensione del corpo sessuale. Nella critica d’arte di Kraus, conduce a una forma radicale di dilettantismo: l’arte è intesa da una prospettiva di amore ed empatia, più che da una distanza critica, ma il rapporto tra vicinanza e distanza è continuamente distorto, ed è per questo che la sua opera suscita reazioni così forti.

In Video Green: Los Angeles and the Triumph of Nothingness (2002), il suo primo volume di critica d’arte, Kraus esordisce rivendicando il suo ruolo di critica.9 In un gioco magistrale con il gergo della teoria – l’abietto, il perturbante, Deleuze e Guattari … – smonta gli ideali critici populisti di una nozione di bellezza astratta, antipolitica, neo-formalista, espressi da tre importanti critici, in una scena artistica – quella di Los Angeles – che è dominata dall’egemonia dell’accademia d’arte e dalla sua retorica e sembra del tutto scollegata da ciò che la circonda e dalla vita della città. Come indica il titolo, la scena artistica di Los Angeles ricorda il green screen usato per i video: ci si può proiettare qualsiasi cosa, e in questo senso è una scena artistica avulsa da tutto.

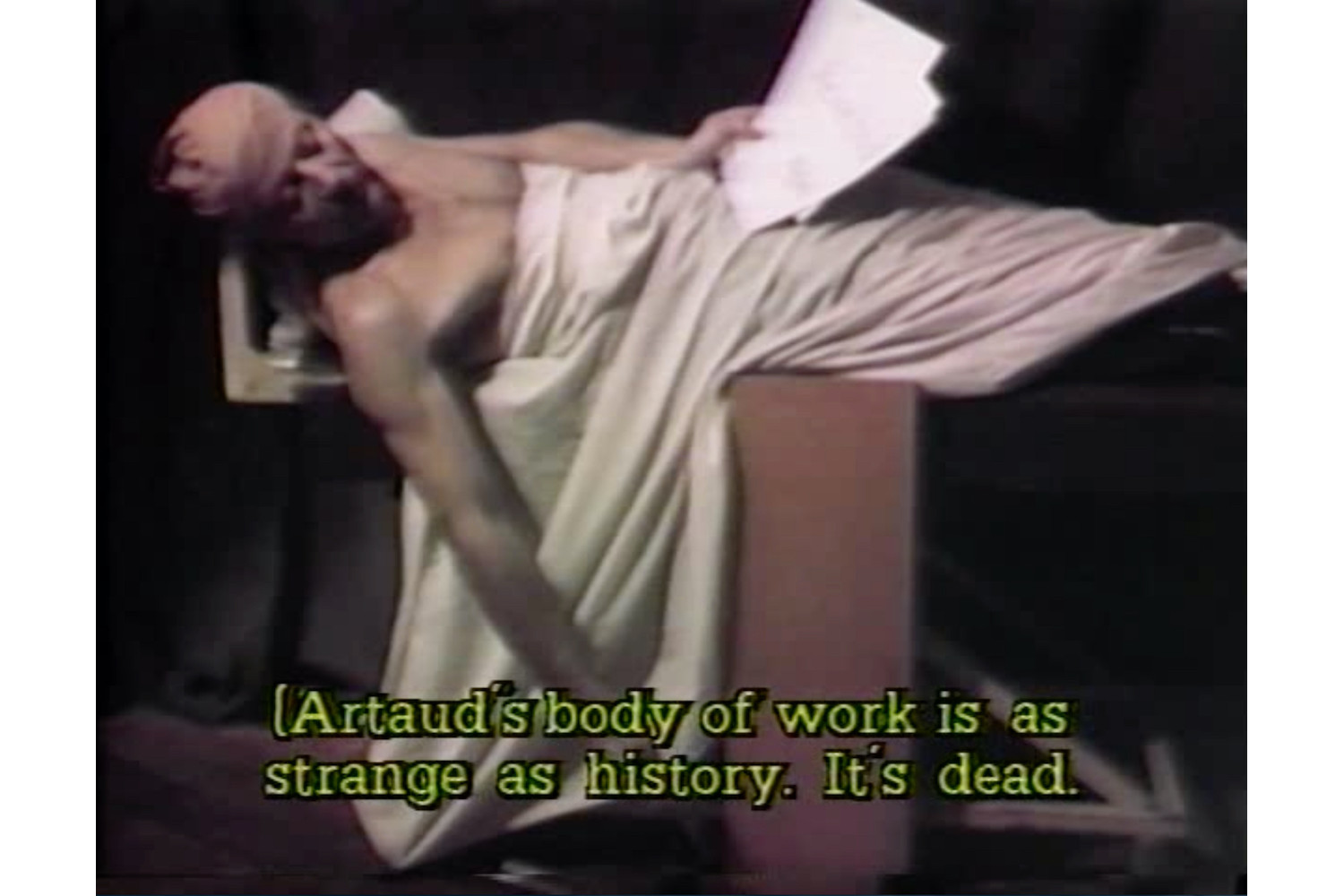

Così Kraus racconta il momento in cui, nella scuola d’arte dove insegna, vede l’imperscrutabile video installazione di uno studente:

(…) Non posso fare a meno di chiedermi cosa stia facendo qui: perché non si occupi di produrre lo spot della Volvo o una televendita. “Mmmm”, dico, per prendere tempo. “Stupefacente. Ehm, di cosa tratta?” Poi mi ricordo che un’opera d’arte non tratta di niente, è e basta, e lo studente se ne accorge e sorride. “Tratta del video”, dice per venirmi incontro, “del colore. È il verde del video. L’erba sintetica ha la stessa tonalità di verde delle barre colore delle videocassette”. Sì, ha ragione, il verde è davvero una specie di sbavatura.

E poi proseguo il ragionamento, ricordando il discorso dell’istituto su come la saturazione cromatica possa dissolvere i confini dei pixel, creando una emorragia sulla superficie dello schermo. Questo, ovviamente, è un paradosso, perché il video definisce una superficie senza profondità, una quarta dimensione geo-entologica. Eppure, aggiunge il videomaker, c’è molto altro da dire al riguardo. L’opera mette in scena la natura riduttiva della performance, perché l’erba sintetica definisce uno spazio di gioco, in cui i colleghi-attori (senza alcuna direzione) entrano in modo consapevole. Mi chiedo se questo sottolinei la differenza tra avere 5 anni e 3010.

La scena è accostata alle traversie di Bo, il domestico di Kraus, che viene colpito da una tragedia dopo l’altra e alla fine muore di AIDS.

In un precedente saggio, “Emotional technologies”11, il colore verde è esplicitamente legato a un momento importante della sua vita. La non nominata “lei” fa più volte riferimento alle tonalità di verde scuro che appende nella sua casa a Mt. Washington (dove Bo lavorava per lei), la prima proprietà che compra a Los Angeles senza il marito12. Questa casa si trova in un’enclave residenziale e bohémien, “la Brentwood del ghetto13”, ed è carica di significato per il soggetto. È l’emblema di una ritrovata libertà e vita, un rifugio in cui lei cerca di diventare una scrittrice e inizia la sua esplorazione del mondo sadomaso – che non è un gioco delle parti senza senso, ma una performance capace di cambiare la vita, accompagnata dalle riflessioni di Grotowski sul teatro.

A Los Angeles, come a New York, Kraus continua a gravitare verso i margini, verso l’esterno: i quartieri difficili e poveri, la controcultura, gli immigrati e gli emarginati, e poi più lontano dalle metropoli, verso la miseria della California, del Messico e dei sobborghi a nord di New York. L’arte non ha senso senza questo elemento di contrasto e nei suoi schizzi spassosi, profondi e ambivalenti Kraus salta avanti e indietro tra temi familiari: la sua vita e i suoi amici, le diverse forme d’arte, il sadomasochismo, la proprietà immobiliare, i suoi vagabondaggi alla ricerca di un luogo dove diventare artista o scrittrice, racconti di povertà e gentrificazione. Tutti questi elementi sono presenti sin dall’inizio, anche nei suoi primi video, come In Order to Pass (1982).

Kraus rimane sempre una truffatrice e un’imbrogliona che sfrutta al meglio un repertorio limitato e che si diverte al limite del privilegio artistico e dello snobismo, se non fosse che dietro a tutto questo, fuori posto in questo universo postmoderno, c’è qualcosa di insidioso come l’autenticità.

Dietro tutte le immagini e l’ironia, c’è una presenza: un’intelligenza molto umana, carnale, umoristica, facile da amare come da odiare. Quando descrive il lavoro di un’altra studentessa, Carol Irving, ispirato a un’aggressione da lei stessa subita, Kraus articola la continua tensione tra vicinanza e distanza che plasma la sua stessa pratica di scrittura e la colloca in un paesaggio più generale, quello dell’arte femminile contemporanea.

Penso che la “privacy” sia per l’arte femminile contemporanea ciò che l’”oscenità” era per l’arte e la letteratura maschile degli anni Sessanta. La volontà di qualcuno di usare la propria vita come materiale è ancora molto inquietante, e ancora di più se l’esperienza è considerata con un certo distacco. Non ci sono problemi con la confessione femminile, a patto che sia fatta all’interno di una narrazione terapeutica volta al pentimento. Ma esaminare le cose con freddezza, spingere l’esperienza fuori dal proprio cervello e metterla sul tavolo, è qualcosa di ancora troppo controverso. (…) È la presa di distanza dell’esperienza femminile che fa impazzire i critici14.

Ed è per questo che amo Chris Kraus.