“Ecco i negozi!” è una rubrica di Anna Franceschini ideata per “In Residence”. Negli episodi che comporranno la rubrica, Franceschini approfondirà il tema del display, interrogandolo nelle sue diverse accezioni e traduzioni (dalla vetrina di negozio alla messa in mostra di opere d’arte), con l’obiettivo di tracciare delle connessioni tra l’atto del mostrare e quelli del guardare ed eventualmente comprare e consumare.

Nel quinto episodio di “Ecco i negozi!”, Franceschini visita il Samsung District di Milano.

Fuori dalla fermata della metropolitana di Gioia, sulla linea verde, il panorama urbano è radicalmente diverso da quello delle zone a cui fanno capo le due fermate adiacenti, Garibaldi e Centrale: mentre queste vantano uno scenario architettonico che si estende, indietro nel tempo e per generica percezione, al massimo fino agli anni Ottanta, lungo questo tratto di via Melchiorre Gioia e nell’area circostante si concentra tutta la spinta all’innovazione che è sfociata nell’organizzazione di Expo nel 2015.

Qui ci si trova di fronte a uno skyline, una novità rispetto al paesaggio milanese, caratterizzato invece da costruzioni medio-basse. Questo skyline rimanda a un immaginario nord europeo, dominato da costruzioni in acciaio e vetro, con alcune digressioni lignee e, forse, più ecosostenibili.

Antistante la stazione di Garibaldi, a pochi gradini di distanza, si apre piazza Gae Aulenti, new entry della topografia Milanese. L’area è ancora in costruzione, ma se ne riconoscono alcuni tratti distintivi. Un’enclave commerciale, non del tutto spiacevole al vagare dello sguardo, ma dedicata esclusivamente al consumo. Abbigliamento, cibo, libri ne costituiscono il business core, interrotto solo dalla prominente presenza del quartier generale di un istituto bancario, la Torre Unicredit, un puntuto e turrito grattacielo, primo nato della ormai consolidata downtown milanese.

Ritornando verso via Gioia si costeggia un grande cantiere, lungo una passerella sopraelevata, sui cui lati numerosi cartelloni descrivono le caratteristiche di sostenibilità ecologica del futuro complesso edilizio, nonché la bellezza dei 90.000 metri quadri di parco che sorgeranno a pochi passi e, soprattutto, a portata di vista. Scendendo si incontrano alcuni complessi residenziali di piccola taglia, immersi in un verde urbano minimo ma molto ben curato. Notevole è il fianco di una collinetta artificiale coltivato a erbe fitte dalle lunghe foglie verde chiaro che somigliano a posidonia e ricordano una prateria subaquea modellata dalla marea – una visione serena, che, dopo tanti cristalli scuri e metallo inossidabile, riappacifica con il mondo degli elementi e prepara a un’esperienza ulteriore, quella del Samsung District, la vera ragione della mia flanerie nel Centro Direzionale milanese e della traversata tra le sue propaggini.

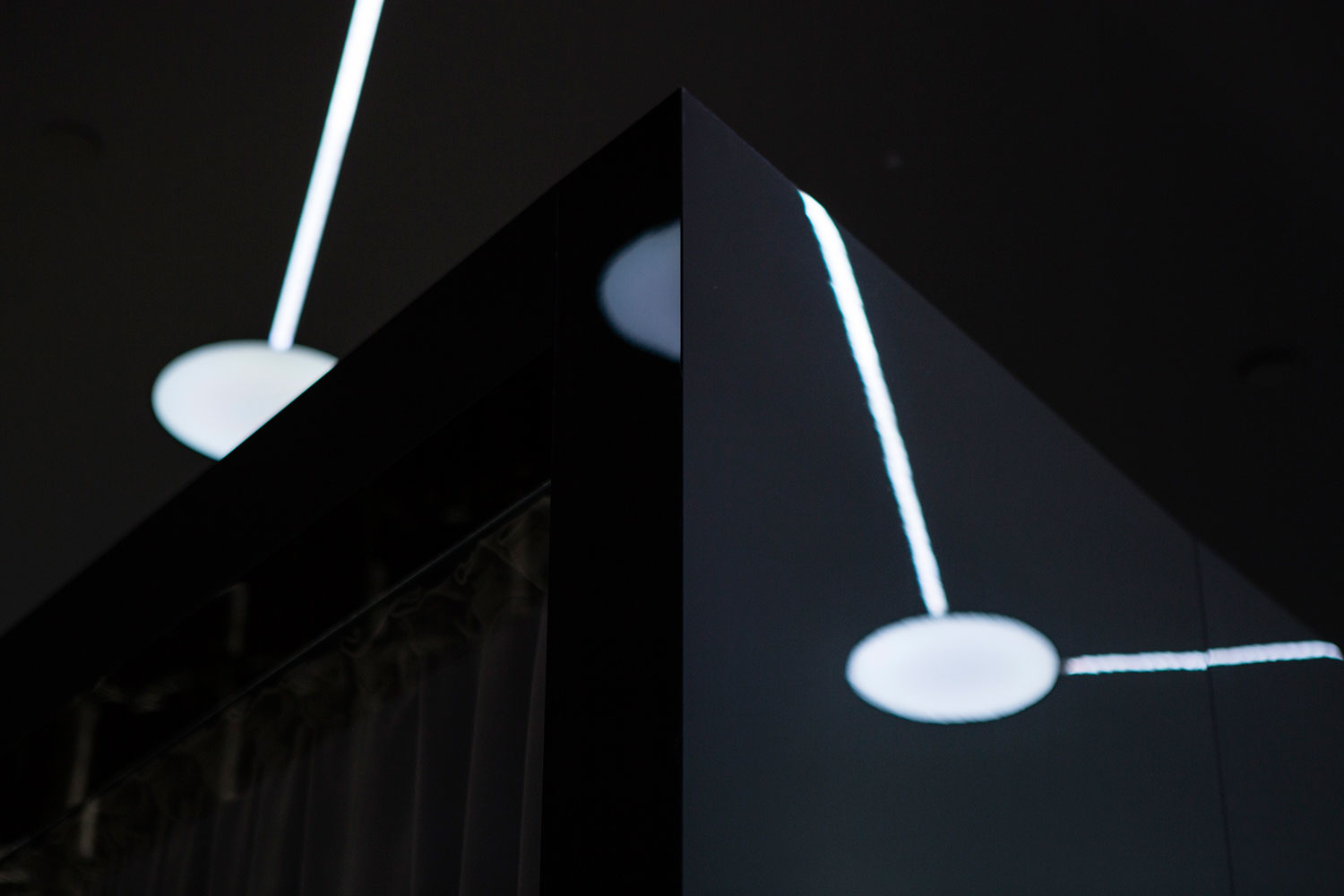

Il Samsung District è una costruzione che occupa meno di mezzo isolato, ma che si distingue per il nitore della facciata, la cui superficie ultrariflettente è interrotta solo dal lettering blu che identifica il brand.

L’interno è uniforme nell’aspetto, un continuum grigio tortora: di cemento spatolato il pavimento e di resina le pedane e i plinti dalle forme sinuose che sorreggono numerosi schermi piatti. Il soffitto riprende la tinta neutra ma è punteggiato da plafoniere opalescenti leggermente concave le cui luci a led virano, sempre a mezzatinta, dal blu al viola e sono unite in un reticolo che fa assomigliare la superficie a un grande modello molecolare. Di fronte a me alcune poltrone avvolgenti, “a uovo”, evocano il design degli anni Settanta, a metà tra lo styling di 2001 – Odissea nello Spazio e le sedute accoglienti e uterine di una business class. Mi avvicino e un commesso che non parla bene la mia lingua e mi invita a provare “la realtà virtuale”. Obietto, cortesemente, che portando gli occhiali potrebbe essere difficile indossare propriamente l’oculus, ma il commesso, anche lui occhialuto, mi suggerisce di appoggiarlo solamente al viso, senza utilizzare la fascia da fissare alla nuca. Eseguo e mi accomodo nel morbido sedile. Una sequenza di testo mi da’ il benvenuto a una sessione di “Surf a Tahiti”. Mi trovo quindi su una piccola barca bianca, insieme a ragazzi giovani, sorridenti, abbronzati e biondi, al largo di un’isola che sembra il paradiso terrestre. Dopo qualche decina di secondi comincia la vera e propria esperienza immersiva e sono faccia a faccia con uno dei giovani surfisti dal sorriso smagliante. Penso che l’unica maniera per rendere l’esperienza gratificante sia quelli di mutare la visione da oggettiva in soggettiva. La mia riflessione non è ancora terminata che la mia richiesta viene immediatamente soddisfatta: l’acqua mi circonda interamente, ho persino una gocciolina che disturba l’ottica, dettaglio di iperrealtà che non potrebbe mai realizzarsi nella realtà, a meno che non indossi una maschera o degli occhialini (ma anche in quel caso la gocciolina muterebbe in continuazione o verrebbe lavata via da altri scrosci d’acqua).

Nonostante la piacevolezza dell’acqua e della palette di azzurri, verdi e turchesi, la noia sopraggiunge presto e chiedo di poter vedere qualche dimostrazione di domotica. Viene chiamato un collega che dopo avermi stretto la mano mi chiede a cosa sono interessata. “Domotica”, rispondo. E lui mi corregge, con un sorriso caloroso e grande trasporto: “qui non si tratta di domotica, ma di ‘Internet delle Cose’” (“Internet Of Things”, traduce per me). L’espressione mi sembra delle più poetiche. Forse quest’uomo di bell’aspetto e vestito di nero è un saggio pensatore e la Samsung l’ha assunto per sanare definitivamente il divario ontologico tra gli enti, l’implacabile discrimine tra soggetto e oggetto in purezza e per via tecnologica, grazie a questa dolce relazione tra le cose mediata dalla connessione. La realtà si rivela un po’ più prosaica. In sostanza, tramite una app si può controllare la propria casa a distanza – dallo sconosciuto che suona alla porta, fino al contenuto del frigorifero, il quale, dotato di tre telecamere interne, mi avverte di una eventuale e prossima carestia domestica. Per ora, quindi, la lavatrice non avrà una crisi di coscienza rispetto al consumo di acqua della casa e non si rifiuterà di eseguire l’ennesimo ciclo giornaliero. Il vecchio sistema master and slave, imposto dagli umani su entità viventi e non, non è stato ancora soppiantato, tutt’al più implementato con un sistema di controllo a distanza, una sorta di panopticon telematico piuttosto efficiente, dove la privacy di qualsiasi membro della famiglia non sembra essere più un valore, soprattutto se comparata all’urgenza e alla gravità dell’imminente scadenza di una mozzarella di bufala.

Mi colpisce il proliferare di schermi su ogni parete domestica: lo specchio della camera da letto è in realtà un led screen dalla superficie specchiata e retroilluminata; la porta del frigorifero si trasforma in televisore, schermo di computer, visore di smartphone. Un altro grande schermo con una telecamera che rimanda la mia immagine fa probabilmente le veci di un personal trainer, di una stylist, di un coach motivazionale, ma sorvoliamo. Torno verso la porta di entrata e uscita e l’esperto di Internet Of Things (IOT d’ora in poi) mi fa notare la mostra d’arte: in effetti due pareti ad angolo sono gremite di… quadri? Onestamente faccio ora fatica a discernere tra schermo, specchio e quadro. Alcune sono presenze più evidenti, schermi ultrapiatti, frameless, issati su piedistalli; altri sono superfici illusorie e ambigue, che possono “spegnersi” senza intervento umano, semplicemente reagendo all’intensità luminosa dell’ambiente circostante, attivandosi il mattino e oscurandosi la notte. Nonostante la sacralità che ammanta il mausoleo dell’innovazione, aura che spesso accompagna il nuovo tecnologico, cerco di mantenere vigile lo spirito critico, pensando al costo energetico dell’intero display, ma l’uomo in nero mi precede. Tutto è a bassissimo consumo, pari alla lucetta da notte nelle camerette dei bambini. D’altra parte mi trovo nel tempio di un colosso internazionale nella produzione di tecnologie per la riproduzione di immagini in movimento, e chi ho di fronte ne è il portavoce. Le sue parole non possono che precedermi e rassicurarmi. Prima di andarmene vorrei almeno chiedere i prezzi degli articoli, ma ancora una volta, davvero sorprendentemente, non riesco a formulare la domanda che la risposta mi sta già accarezzando. Qui nulla è in vendita. È solo in mostra, si tratta di una grande vetrina. Ovviamente l’uomo conosce il prezzo di ogni cosa, ma non è necessario che io lo sappia; sono tutti articoli in commercio in qualsiasi media center, alcuni non sono nemmeno prodotti dalla casa madre, perché Samsung ama avere amicizie e partnership, che permettano l’applicazione ad ampio raggio dei raggiungimenti concettuali dei suoi softwaristi. L’esperto IOT, mi lascia, inevitabilmente, con una massima, una chiosa: quello che qui mi è stato offerto non è un prodotto da vendere o da comprare, ma una possibilità, un’esperienza, un’emozione. Le sue ultime parole non mi colpiscono particolarmente, la trista cantilena “consumo uguale emozione”, da advertiser di quart’ordine non sono all’altezza del dolce leit motiv con cui mi aveva accolto il sacerdote dell’Internet delle Cose.

Fuori il tempo si è rischiarato, il cielo atlantico spezza la rassicurante omogeneità dello show room in penombra. Di fronte a me il marchio ha comprato un ulteriore, grande spazio pubblicitario, sulla facciata di un edificio apparentemente disabitato. L’opacità dello slogan – una grande scritta bianca su un paesaggio in parte racchiuso da un telefono – è l’ultimo lascito dell’esperienza, che però resta in sospeso. “Libera il tuo smartphone”, mi vien detto.