Danica Lundy, canadese non ancora trentenne di base a New York, sorprende positivamente con questa prima mostra milanese alla galleria C+N Canepaneri – quasi un’anteprima assoluta poiché in precedenza l’artista ha esposto unicamente in Canada e negli Stati Uniti – proponendo un sintetico ma incisivo ritratto corale della sua generazione.

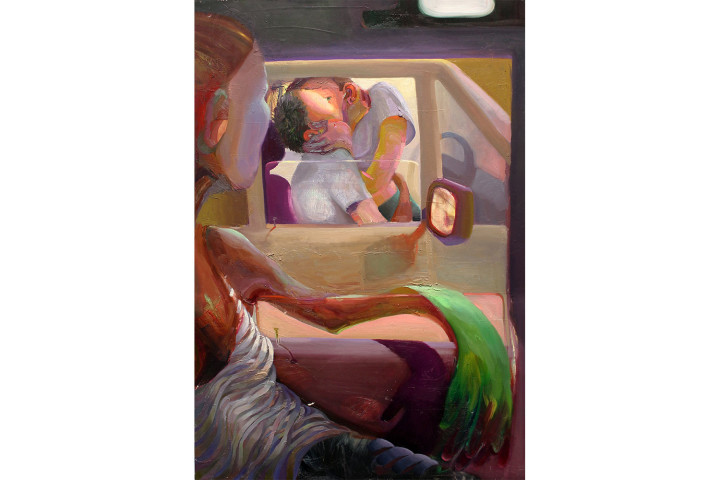

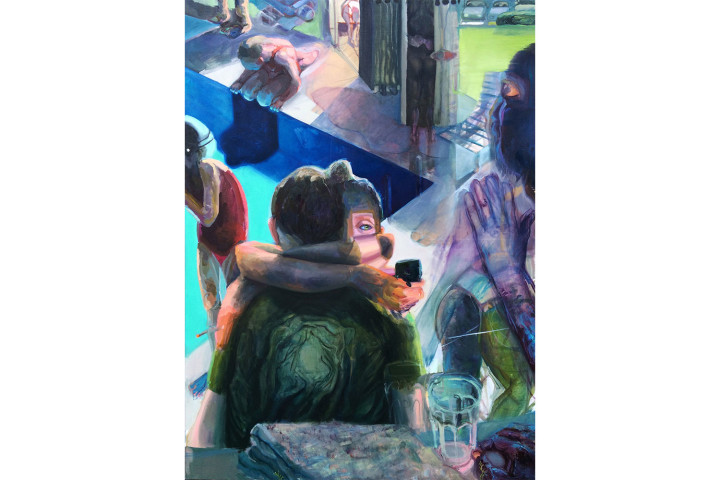

Le feste e i rave party (Bonfire, 2017), le serate alcoliche (Bar, 2017), i combattimenti violenti (Fight Club, 2016) che si alternano a momenti di ozio solitario sulla spiaggia (Fishy, 2017 e Flag, 2016) e a fugaci rapporti sessuali in automobile spiati distrattamente dall’abitacolo dell’auto parcheggiata a fianco (Slit finder, 2017, Car kiss, 2017) sono gli episodi di una quotidiana fuga dalla noia della routine che si risolve nell’aggregazione di singole solitudini. Spesso ritratti in gruppo, i personaggi che popolano i dipinti di Lundy non sono una comunità ma solamente una moltiplicazione di individui: raramente si scrutano vicendevolmente, qualcuno indirizza lo sguardo fuori dal quadro. Ed è uno sguardo stravolto, annoiato oppure indifferente che trasmette un senso di estraneità, insieme alla consapevolezza della difficoltà o addirittura dell’impossibilità di comunicare che caratterizza la socialità di oggi, consumata come un qualsiasi prodotto e votata all’esibizione narcisistica piuttosto che alla ricerca di una reale condivisione con l’altro.

I volti e i corpi che affollano la scena o ne sono unici attori sono fortemente caratterizzati, a volte fino alla deformazione animalesca: richiamano eredità espressioniste e surrealiste e più prossime reminiscenze letterarie di viaggi allucinati o bagnati dall’alcool e di visioni paranoiche di burroughsiana memoria. All’espressività caricata e ambigua dei visi fa da contraltare la sommaria e a volte quasi inesistente descrizione delle ambientazioni che sono semplicemente non-luoghi, universalmente riconoscibili e familiari.

Le composizioni si sviluppano come compresenza di più piani e prospettive divergenti che richiamano direttamente inquadrature, tagli e montaggi cinematografici. Le scene, come sequenze, non si esauriscono nei limiti della tela: Lundy focalizza l’attenzione su oggetti e particolari in primissimo piano – un bicchiere, una mano che tiene un accendino o che si appoggia al finestrino dell’automobile, una salvietta ripiegata – spesso deformati e sfuocati, come se fossero solo intravisti ai margini inferiori del campo visivo e che funzionano come agganci per catturare l’attenzione e invitare lo spettatore a entrare all’interno, coinvolgendolo nel voyeurismo cinico a cui ci ha abituato il flusso mediatico.

L’atteggiamento dell’artista non è comunque mai critico, ma è la diretta testimonianza della narrazione frammentaria e sconnessa delle sconsacrate ritualità collettive e individuali vissute al ritmo veloce di una colonna sonora che possiamo solo intuire a partire dal titolo della mostra, “The ghost I made you be”, citazione presa da un pezzo di Leonard Cohen. La musica, il cinema, la cultura pop e le controculture sono i riferimenti utilizzati creativamente da Lundy per comporre la trama complessa e stratificata di questa sofisticata messa in scena della condizione contemporanea.