Di cosa parliamo quando parliamo di arte? La parafrasi del titolo dell’omonimo racconto di Raymond Carver (Di cosa parliamo quando parliamo d’amore, Minimum Fax, Roma, 2001) è un interrogativo quanto mai urgente in un’epoca in cui le immagini, rese immediatamente obsolete dalla velocità del consumo mediatico, appaiono svuotate di senso e incapaci di comunicare.

L’iperstimolazione visiva rende insensibili, assuefatti alle logiche manipolatorie dominanti e alla loro presunta neutralità, impedendo una reazione alla violenza cui siamo quotidianamente sottoposti. La società dello spettacolo ha addomesticato e inglobato al suo interno anche il dissenso e perfino il conflitto, diventando un perfetto strumento di controllo svincolato da ogni ordine simbolico e morale.

Il pervasivo potere della sovraesposizione può essere fronteggiato solo con la presa di coscienza delle sue dinamiche: l’arte in questo senso è un atto di consapevole intoppo nell’ingranaggio della macchina forsennata, un momento di rarefazione e di concentrazione che permette di ridare pregnanza, empatia e senso alle immagini e allo stesso tempo di restituirci la capacità di vedere. L’inscindibile legame tra etica ed estetica è, per Alfredo Jaar, il fondamento necessario della pratica artistica intesa come doverosa assunzione di responsabilità in prima persona, come intellettuale e come individuo, di fronte alle questioni scottanti del presente. Un impegno costante reso evidente anche in questa personale milanese alla galleria Lia Rumma, a dieci anni da “It is difficult”, la precedente antologica ospitata all’Hangar Bicocca e allo Spazio Oberdan.

In quest’ultimo decennio la situazione sociopolitica mondiale è cambiata con la radicale trasformazione del sistema produttivo tardocapitalista e finanziario, l’affermazione progressiva di orientamenti populisti e autoritari e l’aumento esponenziale delle diseguaglianze: “Lament of the Images”, questo il titolo della mostra, è una riflessione sul presente che oppone alla pessimista rassegnazione dilagante un’azione di resistenza che ridà alle immagini – e alla loro assenza – la potenza iconica di cui sono state espropriate, rinnovandone il valore di testimonianza.

Lament of the Images (2002) è un’installazione composta da due tavoli luminosi comunemente usati nei laboratori fotografici professionali, l’uno montato al contrario sull’altro. Sollevandosi e abbassandosi, quasi fino a toccarsi, illuminano e oscurano alternativamente l’ambiente. I piani luminosi non presentano immagini: un’assenza che lascia perplessi, considerando l’iperpresenza anestetizzante in cui siamo costantemente sottoposti. La sottrazione è un’anomalia, un punto di domanda in un discorso che sembra non lasciare spazio al dubbio.

Come in Shadows (2014), una sequenza di sei piccoli lightbox che riportano delle fotografie scattate dal fotoreporter olandese Koen Wessing per documentare l’uccisione di un contadino da parte della Guardia Nazionale di Somoza durante guerra civile nicaraguense del 1978 – tra queste, quella di due donne, parenti della vittima, che si disperano alla notizia della morte violenta del loro caro. L’afflizione altrui, normalmente spettacolarizzata ed emozionalmente annientata, ci lascia ormai quasi indifferenti e ci colpisce solo quando la stimolazione supera l’alta soglia della nostra disattenzione mediante la riproposizione dell’immagine ingigantita che, progressivamente sovraesposta, scompare nella sua sagoma abbagliante la cui potenza luminosa ferisce fastidiosamente gli occhi, imprimendosi nella memoria come la metafora del dolore universale.

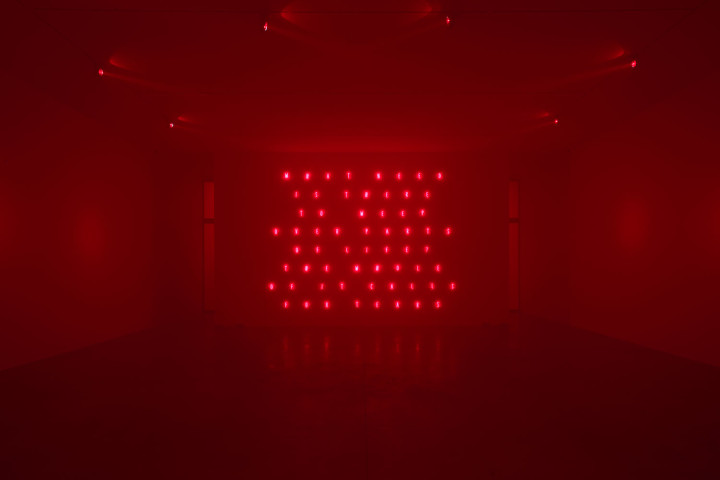

Il lamento delle immagini sembra quindi non potersi più esprimere se non a parole: Jaar riprende una citazione dal De Consolatione ad Marciam di Seneca che dice WHAT NEED IS THERE TO WEEP OVER PARTS OF LIFE? THE WHOLE OF IT CALLS FOR TEARS (2018) [Che bisogno c’è di piangere momenti della vita? La vita intera è degna di pianto], riportandola come un’insegna a parete, con una cubitale scritta rossa l neon che domina illuminando di purpureo bagliore la sala d’ingresso. Lungi dall’essere una lamentazione priva di speranza, la mostra è invece un memento mori per il presente che ci invita a una maggiore consapevolezza del proprio agire, a esercitare il dubbio e l’indignazione e a riappropriarci della nostra umanità nel senso più vero e profondo.