Ciò di cui vorrei parlavi oggi riguarda non tanto il valore indubbio e intrinseco della transavanguardia come gemmazione artistica del movimento filosofico detto del “postmoderno” quanto, in modo ancora più rispettoso forse nei confronti di questa storica idea di ABO, del suo potenziale valore attuale. Lo farò in modo non troppo accademico, non curandomi di approfondire molte cose che almeno in questa sede vorrei dare per scontate, cercando di comprendere soprattutto per quale ragione il clima contemporaneo imponga un movimento, per così dire, uguale e contrario a quello della transavanguardia.

È noto a storici, critici e filosofi dell’arte che la “transavanguardia” non poneva soltanto l’accento su fattori di metodo, come il presunto ritorno della pittura figurativa, ma soprattutto concentrava il suo mordente su questioni di natura concettuale: la fine delle grandi narrazioni, l’impossibilità di raccontare il mondo attraverso una narrazione unitaria e maggioritaria (il “reale oggettivo”), la decostruzione definitiva del primato dell’opera, la risposta a tutto ciò attraverso l’emergere delle narrazioni individuali, il narcisismo inteso come motore creativo del mondo, il ruolo del critico come demiurgo organizzatore di nuove forme di realtà. Esattamente come capiterà poi nel postmoderno formalizzato da Jean-François Lyotard, o nella sua versione italiana col “pensiero debole” di Gianni Vattimo, il cuore pulsante di tutta la faccenda resta un ritorno a Nietzsche più o meno esplicito – il superuomo, che sia il narciso di Achille Bonito Oliva, oppure l’oltre-umano di Vattimo, conquista una seconda chance dopo i maldestri e pericolosi tentativi del nazismo europeo… C’è un lato creativo, molto meno atroce, delle teorie di Nietzsche sul futuro dell’umanità post novecentesca tutto ancora da sperimentare.

Gli anni ’80, teorizzati benissimo sul finire degli anni ’60 da La società dello spettacolo di Guy Debord, derivano tutti da questa movimentazione dei piani di realtà: una linea, forse neanche troppo sottile, collega la transavanguardia alla (e dalla) nascita del “televisione-pensiero” di Silvio Berlusconi, e in modo più delicato e complesso il pensiero debole di Vattimo (siamo nel 1988) a ciò che capiterà dopo la caduta del muro di Berlino, la diffusione appena precedente dell’eroina raccontata da Noi ragazzi dello zoo di Berlino di K. Hermann e H. Rieck, infine e qui arriva il mio punto – per così dire il nodo che vorrei sciogliere con voi, anche le crisi climatiche, le mostruosità delle lotte alla migrazione, l’arroganza dell’antropocentrismo.

La transavanguardia, come del resto in generale le correnti neoespressioniste di quel periodo storico, raccontavano attraverso l’arte il primato della soggettività degli autori simboleggiata dalle varie rotture stilistiche che hanno resto celebri poi i vari Enzo Cucchi o Nicola De Maria, Sandro Chia o Mimmo Palladino. A guidare la postmodernità di ABO c’è il soggetto che rimpiazzata l’oggettiva forma dell’universo – “l’arte non serve a nulla”, ha dichiarato più volte lui stesso, e ciò che è decisivo è la creazione di un reale creativo per rispondere alla crisi economica, a quella delle scienze europee, a quella di un mondo senza narrazioni privilegiate che vive con lo spauracchio del vecchio reale universale novecentesco che ha condotto ai due grandi conflitti mondiali.

Ciò che era ovvio nel clima degli anni ’70, cioè l’esigenza dell’uscita dall’ordine imposto dalle false narrazioni e l’emergenza di una soggettività nietzschiana e creativa, oggi sembra totalmente anacronistico. È su questo anacronismo che in filosofia, per esempio, si è parlato di Realismo Speculativo o di Ontologia Orientata agli Oggetti – l’esatto opposto del postmoderno, siglato da alcuni convegni internazionali degli ultimi dieci anni, in cui l’idea generale è quella secondo cui sia arrivato il momento di riconoscere a una realtà al di fuori del dominio dell’interpretazione kantiana un suo statuto autonomo, potente, completamente impassibile davanti al presunto ruolo creativo di cui parlava ABO – il reale di Jacques Lacan, per intenderci, quello che arriva improvvisamente con l’aspetto di una voltante di polizia che ci ferma mentre stiamo correndo ben oltre il limite di velocità consentito su una qualche circonvallazione cittadina.

Ciò che è mancato a questo movimento internazionale del ritorno al realismo, anche nei suoni nomi più noti come a Graham Harman o a Timothy Morton (in entrambi i casi, per quel che mi riguarda, pensatori decisamente sopravvalutati e oscuri), è una capacità meno abbottonata che invece avevano ABO o Vattimo, di leggere lo spirito del tempo nella sua complessità e non solo attraverso una lanterna metafisica – “abbiamo ignorato il reale e adesso c’è la crisi ecologica”.

Ciò che la transavanguardia aveva intuito benissimo, come espressione artistica postmoderna, è non tanto l’esigenza di registrare semplicemente una informazione data dallo spirito del tempo – “sono finite le grandi narrazioni”, ma la comprensione della necessità paradossale di una nuova anti-narrazione generale – “è l’epoca dell’individuale, dello spettacolo, della ripresa delle soggettività alternative rispetto alla bruttura dell’unico punto di vista”. Ovviamente, lo dicevo prima, questo atteggiamento estremamente interessante derivato dall’ideologia del traditore fatta da ABO con riferimento al manierismo ha avuto indubbie conseguenze assai meno positive della sua meravigliosa Biennale del 1993. Senza dubbio, e qui c’è tutto il “Morton-pensiero”, ha generato cristi climatiche e maldestre risposte ecologiche, ma ciò che ha soprattutto causato è l’idea che con la forza e l’imposizione del punto di vista del soggetto sul mondo avremmo potuto risolvere ogni cosa. Più che riconoscere che non esisteva una realtà oggettiva, legandosi a interpretazioni umanistiche del principio di indeterminazione di Heisenberg, la transavanguardia e il postmoderno questa realtà oggettiva se la sono inventata e oggi possiamo chiamarla “antropocentrismo radicale”. È anche contro questo, in fondo, che muove “Il Latte dei sogni”, la ventura Biennale curata da Cecilia Alemanni e legata al tema delle metamorfosi.

Viviamo un’epoca assai strana, una specie di età della velocità di fuga, dove pur di non riconoscere i limiti del mondo alle nostre interpretazioni, cosa che già in modo molto controcorrente alla transavanguardia denunciava in tempi non sospetti Umberto Eco col suo Kant e l’Ornitorinco (1997), ci costringiamo a fuggire in modo rapidissimo verso orizzonti transumanisti fatti di tecnologie onaniste che dovrebbero dare ancora ampio spazio a soggettività individualiste in un momento di crollo potenziale dell’ambiente che queste stesse potenzialità dovrebbe contenere. È indubbio, che proprio come accade nella velocità di fuga della seconda velocità cosmica, il soggetto umano è ancora molto lontano da trovare la giusta velocità per allontanarsi indefinitamente dal campo a cui è soggetto, e questo campo è esattamente l’ecologia.

L’emergenza degli individualismi post–postmoderni ha condotto alla conseguente emergenza radicale del pensiero della forza contro quello della fragilità, dell’individuo contro la collettività, dell’umano contro la natura, della distrazione dello spettacolo contro la ricerca del senso della vita e delle cose al di là delle luci del palcoscenico. Se oggi lottiamo contro epidemie e scomparsa della biodiversità, forse e senza esagerare, lo dobbiamo anche all’arroganza degli anni ’80 e alle conseguenze non volute dei movimenti culturali di cui vi sto parlando. Ciò che succede oggi, più che un asettico ritorno al reale (che non vuol dire assolutamente nulla), è l’emergenza della fragilità come valore – nell’arte, almeno dalla Documenta (13) di Carolyn Christov-Bakargiev, credo che questo sia esplicito: il pensiero di Donna Haraway, il femminismo plurale internazionale, l’animalismo e l’ambientalismo, sono tutte espressioni dell’idea che vivere non significhi far emergere soggettività individuali ma costruire insieme soggettività poli-espressive, non coloniali, ma soprattutto sempre più accoglienti e porifere.

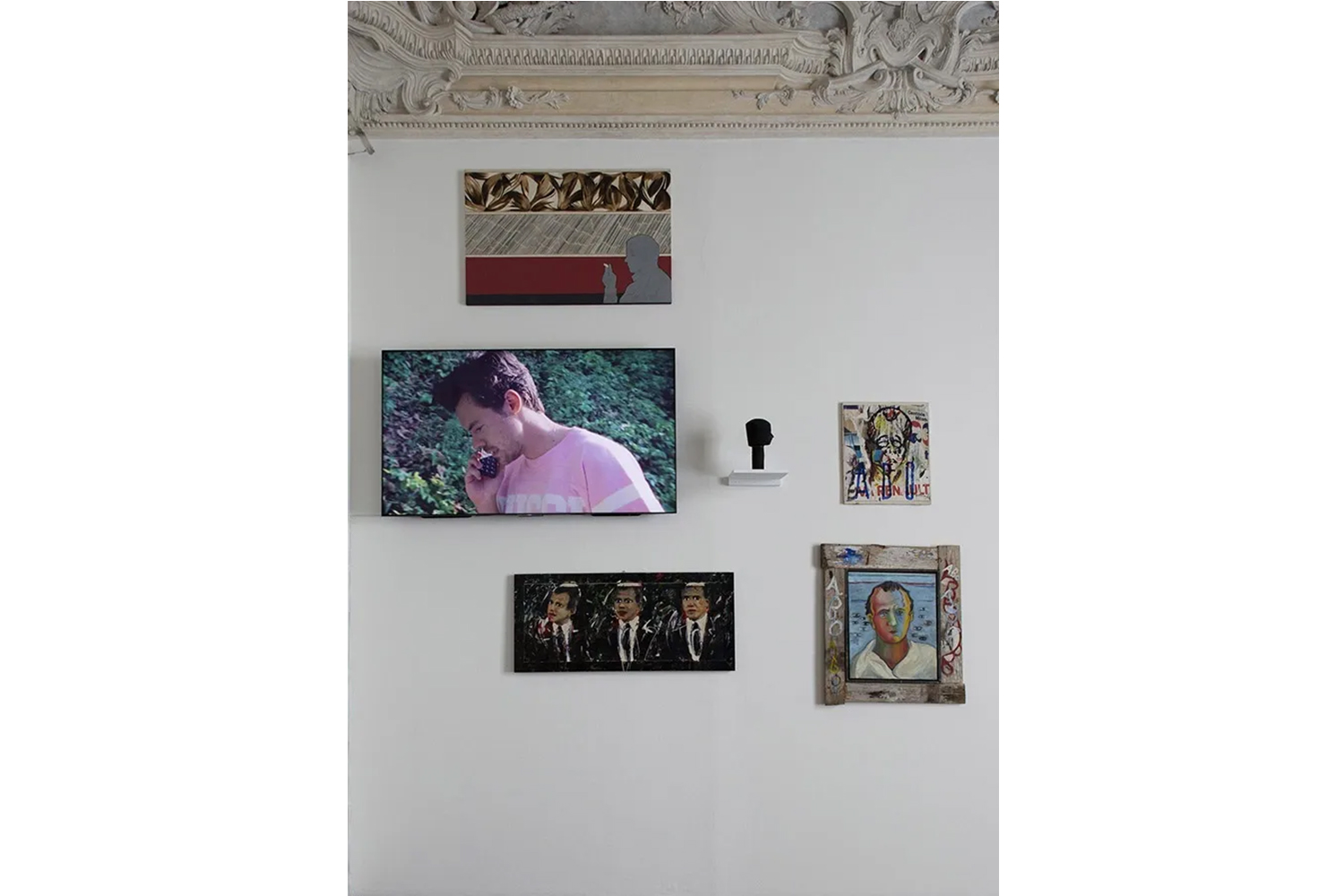

Ciò a cui mi riferisco è che la contemporaneità, come nel gioco tra luci e ombre di Che cos’è il contemporaneo di Giorgio Agamben, procede per alternanze, specchi e balzi improvvisi. L’arte oggi, proporrei, anticipa uno stato di fragile umanità complessiva entro cui saremo costretti a vivere come se ci trovassimo tutti sull’orlo di un precipizio mentre cavalchiamo un filo di lana pronto a spezzarsi se non tentiamo, tutti insieme, di avere lo stesso ritmo ed equilibrio. Avviene, questa metafora dell’arte come fragilità, osservando il lavoro di tantissimi artisti contemporanei tra loro eterogenei – penso ad Adrian Paci come a Paloma Varga Weisz, a Lara Favaretto come a Anne Imhof, a Margherita Moscardini come a Anri Sala. Ma penso anche a tanti giovanissimi che in fondo, consapevoli o meno, stanno costruendo una narrazione universale e non individualista della contemporaneità attraverso la lente della fragilità dei materiali, degli individui, delle nozioni di genere o specie, del ruolo della nostra vita su questo pianeta – detto di passaggio, e per citare solo qualche italiano Luca De Leva, Nicola Martini, Renato Leotta, Marzia Migliora, Giuliana Rosso, Emma Ciceri, Elena Mazzi.

C’è, al contrario che nel clima della transavanguardia, la necessità di un universale che vinca sul particolare che non significa che tornino vecchie narrazioni generali, ma che il generale è dato proprio da ciò che ci trascende e che esiste al di fuori del testo, dell’antropocentrismo che ci ha condotti fin qui: la prospettiva delle altre specie, delle diversificazioni di genere, del lamento inascoltato del pianeta in cui abitiamo, delle riorganizzazioni dei modelli sociali a partire dall’incontro tra culture in modo non verticistico.

C’è, al contrario della stessa idea della nascita dell’arte occidentale, una necessità di non-autorialità e di cammino comune dell’umanità su questo filo di lana sottile – un’alleanza, rinnovata, in cui la soggettività individuale non è neanche più una soggettività nomade: è essa stessa l’universale che stiamo cercando di afferrare. Questo universale ha varie forme, da quella della fragilità pura all’impensato che esiste al di là degli schematismi trascendentali e antropocentrici, dal cammino comune della nostra specie all’idea di poter sopravvivere ancora insieme agli altri viventi di questo pianeta

In questi anni di lavoro tra istituzioni museali e di ricerca, didattiche ed editoriali, espositive e giornalistiche, mi è capitato molte volte che molte mie idee e intuizioni venissero “rubate”, talvolta ho addirittura visto mie espressioni come titoli di mostre o di libri … ne sono sempre stato felice, ed è esattamente questa felicità dell’universale ciò che costituisce l’anticipazione dell’arte fragile di cui vi ho parlato… Tutto, se serve a tutti, è davvero di e per tutti. Non c’è nessun individuale, c’è il collettivo. Non ci sono più centri, ci sono le periferie.

Pensate una risposta che non sia paradossale a questa semplice domanda: e smettessimo, semplicemente, di firmare le opere?