Se c’è una cosa che questa Biennale sembra ricordarci con forza è la profonda crisi in cui ci troviamo, un intricato sistema di catastrofi ambientali, conflitti bellici, avanzamenti tecnologici e regressioni democratiche che sembrano ineluttabili. Questo quadro non emerge tanto dalla mostra centrale – che riflette la visione del suo curatore Adriano Pedrosa – quanto dai padiglioni nazionali in cui gli artisti si fanno diretti interpreti delle questioni più urgenti della nostra contemporaneità.

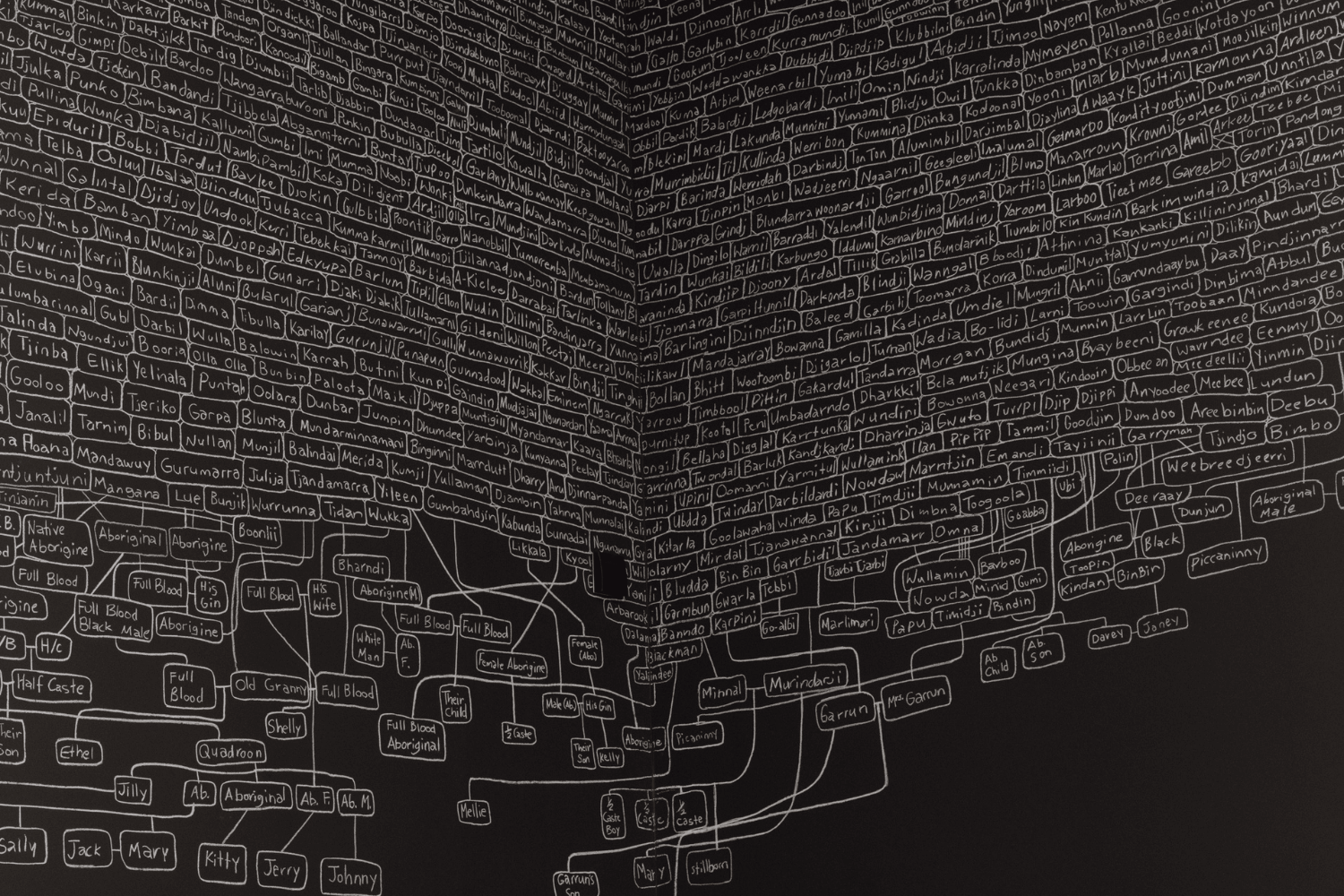

In alcuni, il richiamo a questa condizione è inequivocabile, basti pensare al padiglione della Polonia, della Turchia o di Taiwan, dove il tema della guerra si manifesta in modo trasversale, o al padiglione dell’Australia, che offre un modello possibile di decostruzione delle narrazioni coloniali dominanti. Al contrario, di fronte a un presente angosciante, molti artisti immaginano mondi altri, costruiscono visioni utopiche, danno vita a sogni o persino futuri apocalittici, tutte modalità alternative per rispondere a una realtà storica avvertita come dolorosa. Le tante questioni apparentemente irrisolvibili generano un senso di imminente catastrofe e un desiderio di evasione, forse unica forma di sopravvivenza possibile. È sulla base di questa matrice catastrofica che si possono leggere alcune delle scelte che gli artisti hanno messo in campo per i vari Paesi, in una forte tensione narrativa che lascia trapelare tutto il senso di disagio e di preoccupazione per lo stato contemporaneo.

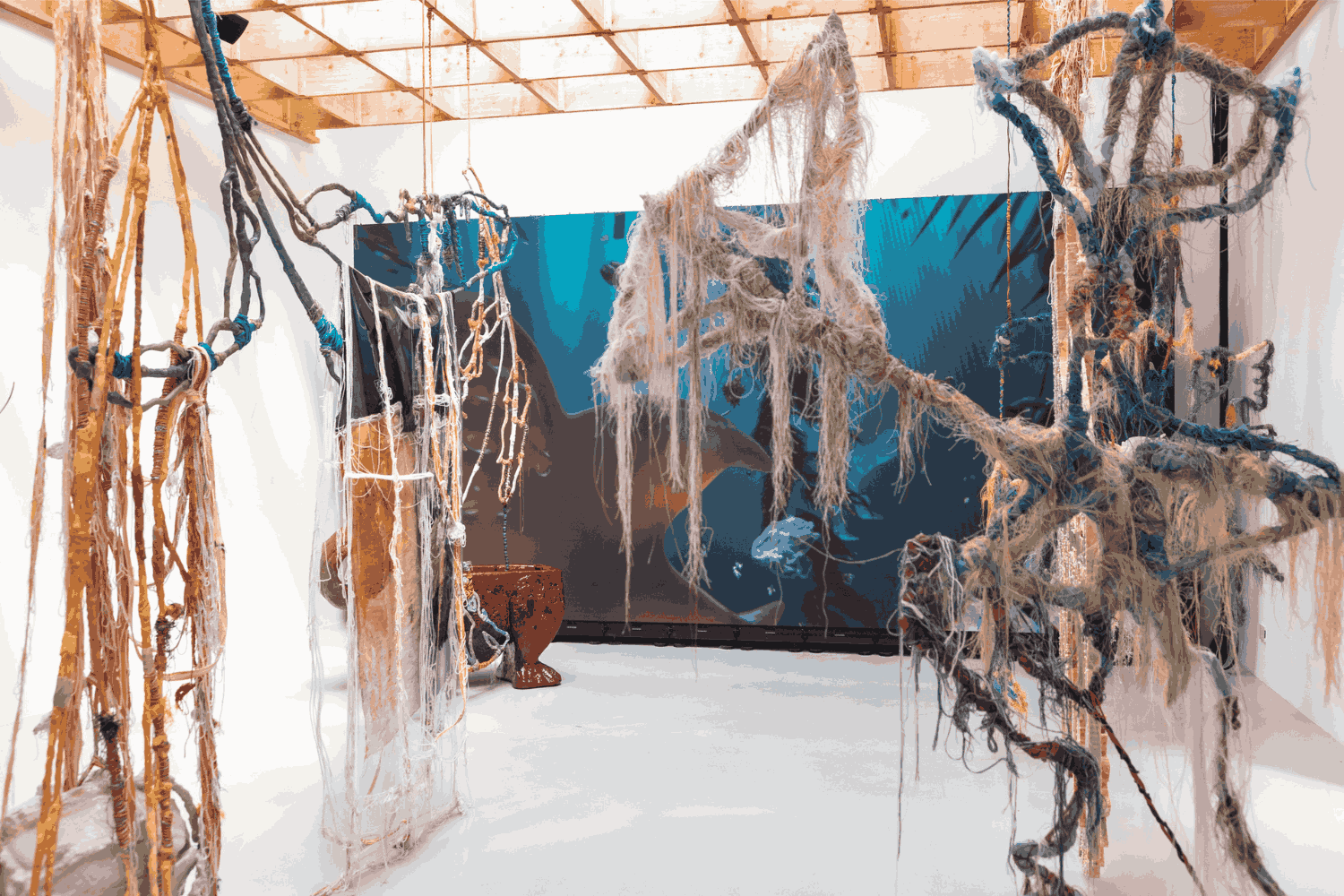

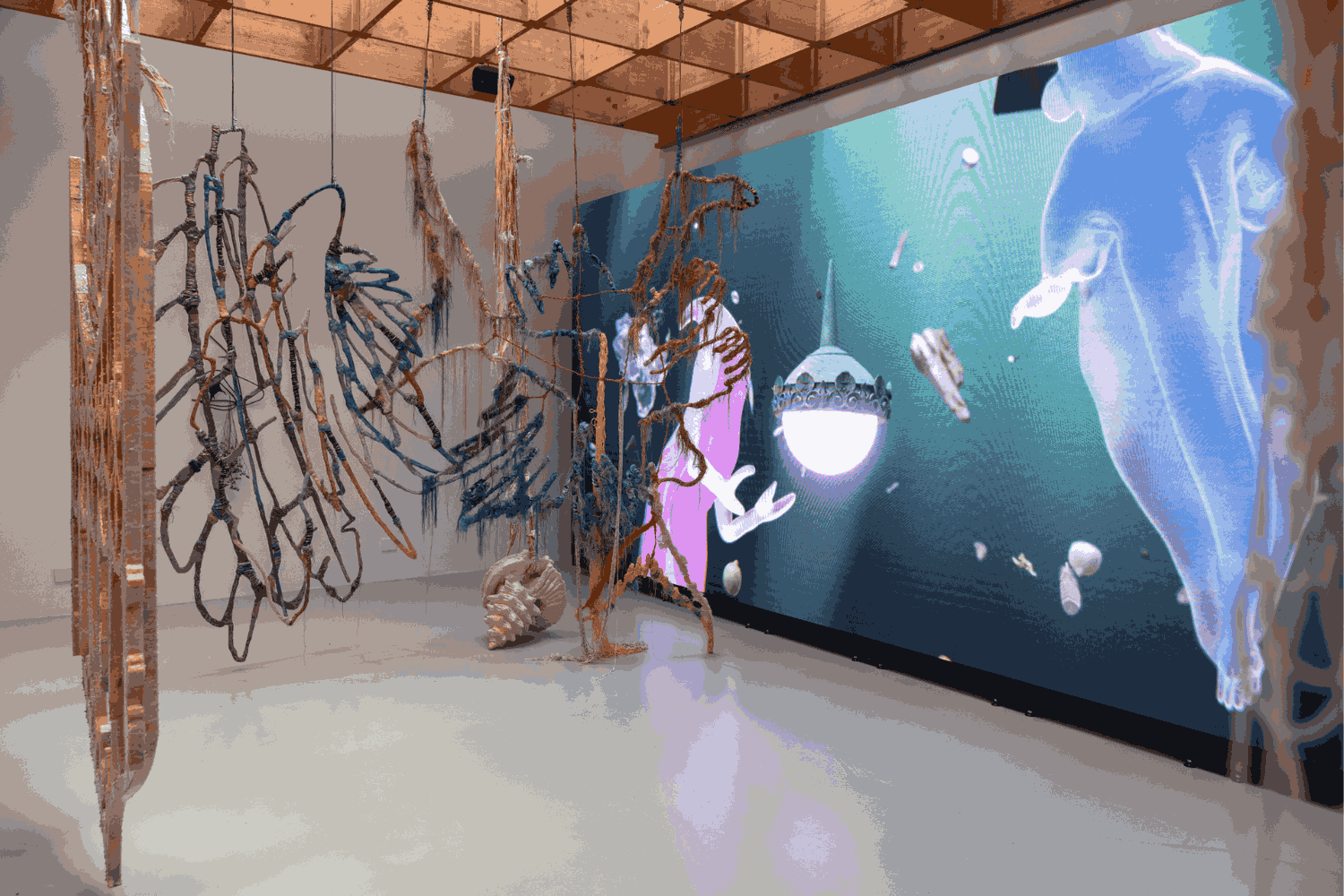

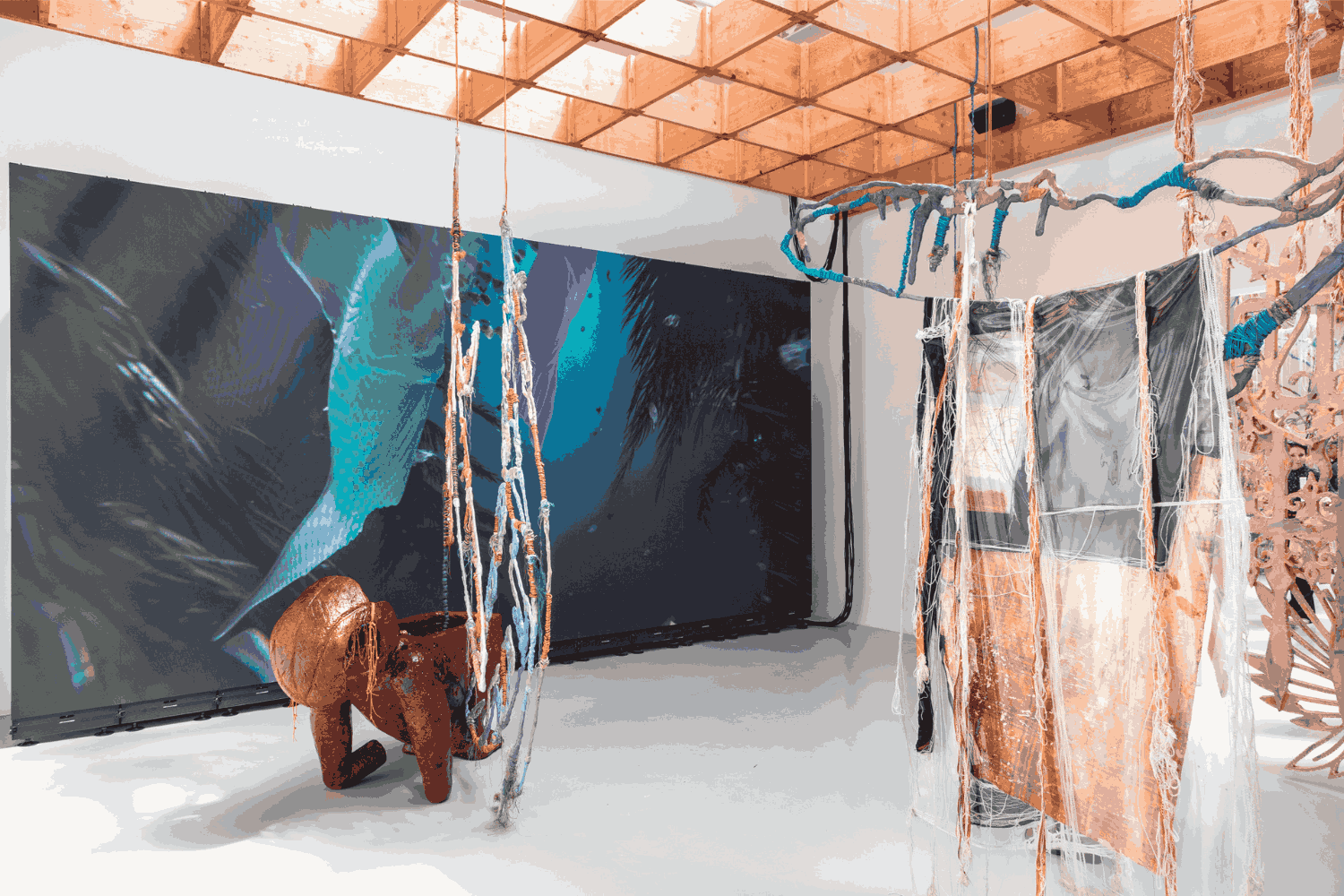

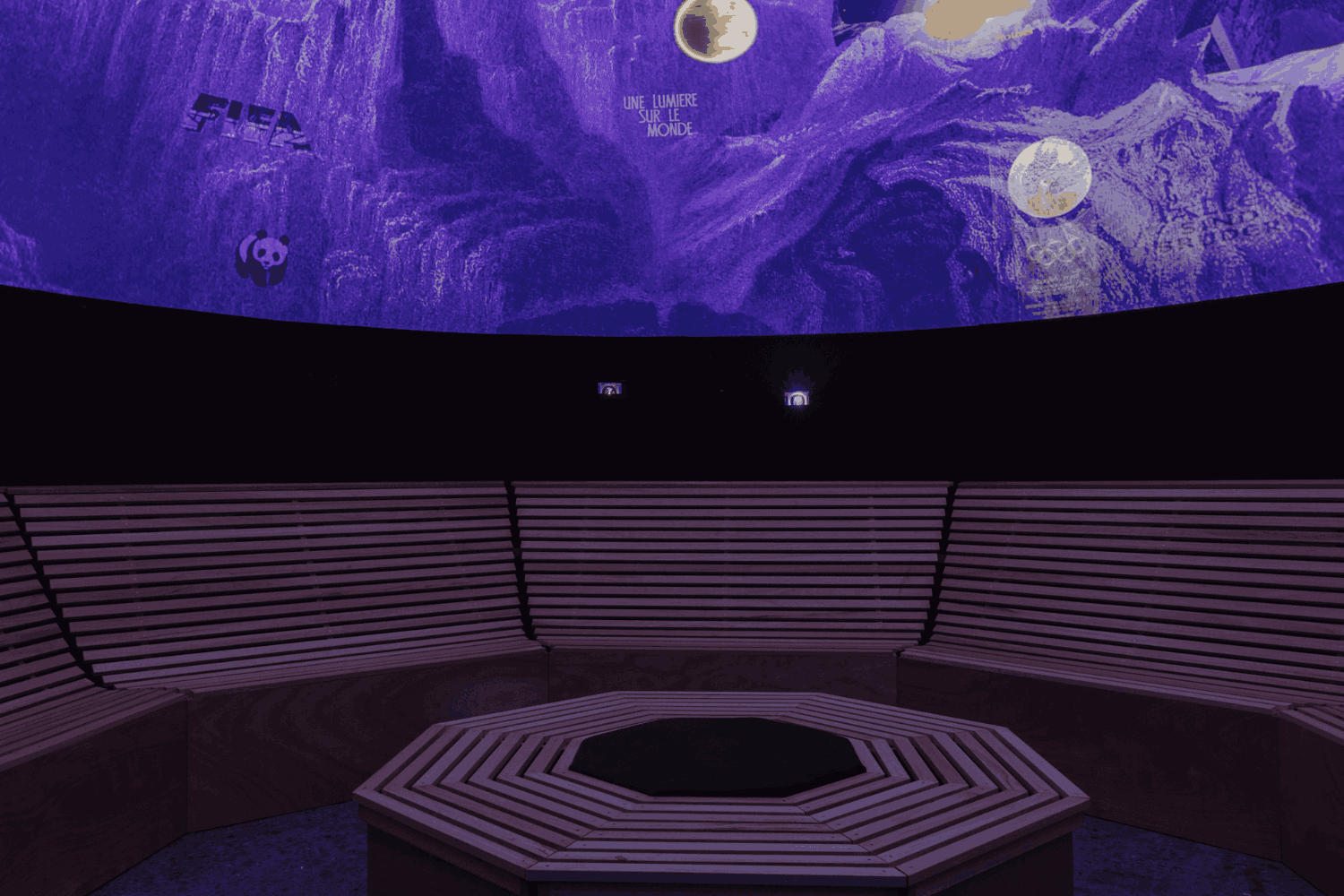

Il padiglione francese, realizzato da Julien Creuzet e intitolato poeticamente “Attila cataracte ta source aux pieds des pitons verts finira dans la grande mer gouffre bleu nous nous noyâmes dans les larmes marées de la lune”, fin dall’esterno della sua architettura ci trasporta in un non-luogo: un grande video avente per soggetti delle divinità danzanti sospese si affaccia direttamente su uno dei sentieri dei giardini invitandoci a entrare in un’esperienza immersiva e multisensoriale, una realtà sognata alla quale l’essere umano non sembra appartenere. Si cammina tra suoni registrati sulle spiagge e nelle foreste della Martinica, incontrando sculture coloratissime, realizzate con un abile assemblaggio di conchiglie, sabbia, frammenti di corallo e reti per la pesca; tutti materiali che evocano diverse geografie del sud del mondo. Alle pareti ci sono i video in cui queste figure mitologiche ritornano, fluttuando nel blu dell’oceano.

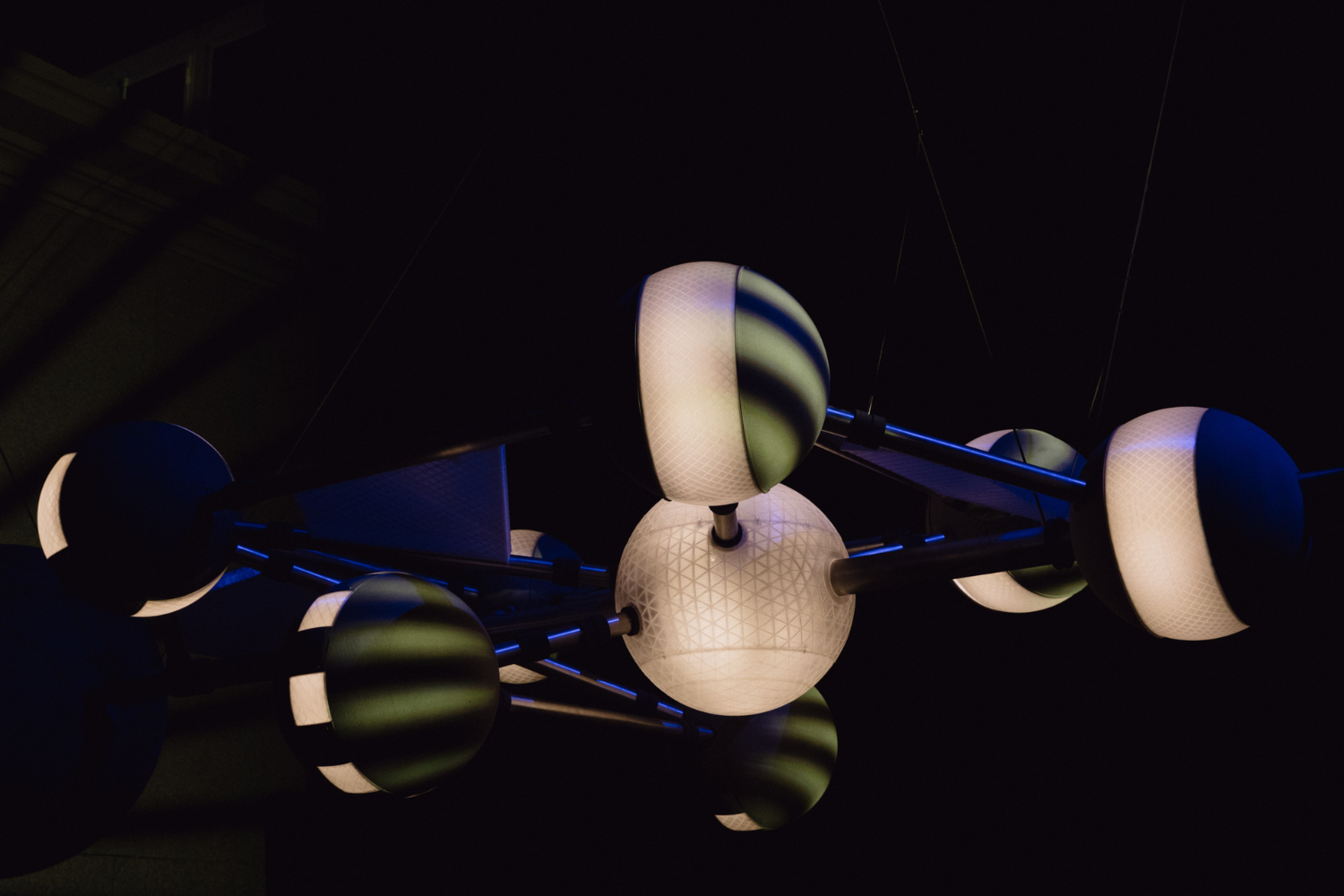

Se il Padiglione di Creuzet presenta la visione immaginifica dell’artista, di segno opposto è il distopico padiglione tedesco, “Thresholds”, con gli interventi di Yael Bartana e Ersan Mondtag. Come ogni narrazione distopica che si rispetti, l’installazione non racconta la distruzione mentre avviene, bensì colloca gli eventi in un tempo successivo, a catastrofe avvenuta, rappresentando le conseguenze del disastro. Ci troviamo in un futuro non specificato, in una realtà segnata dalle violenze delle devastazioni ambientali, in cui l’atmosfera terrestre si è trasformata al punto da rendere impossibile la vita. Qui entra in gioco l’astronave di Bartana che, interponendosi tra noi e un sole, crea un affascinante gioco di luci e ombre, mentre il suo video Farewell (2024) ci presenta una danza liberatoria e orgiastica: individui vestiti di bianco, immersi nella natura, si uniscono in movimento, indossano maschere animali, si fondono con il paesaggio notturno del bosco. È un rituale che esprime una ricerca di rinascita (o ribellione contro le costrizioni sociali), sicuramente un desiderio di riconnessione con la natura. Nel secondo scenario, il regista d’opera e teatro Ersan Mondtag presenta Monument eines unbekannten Menschen (2024), un’ampia installazione che ha inizio all’esterno, avvolgendo parte del padiglione sotto un cumulo di terra. All’interno, l’artista ricrea gli ambienti di una casa abbandonata, dove la polvere, le vecchie stoviglie, gli scritti, i giornali, contribuiscono alla rappresentazione visiva di ciò che resta dopo la catastrofe.

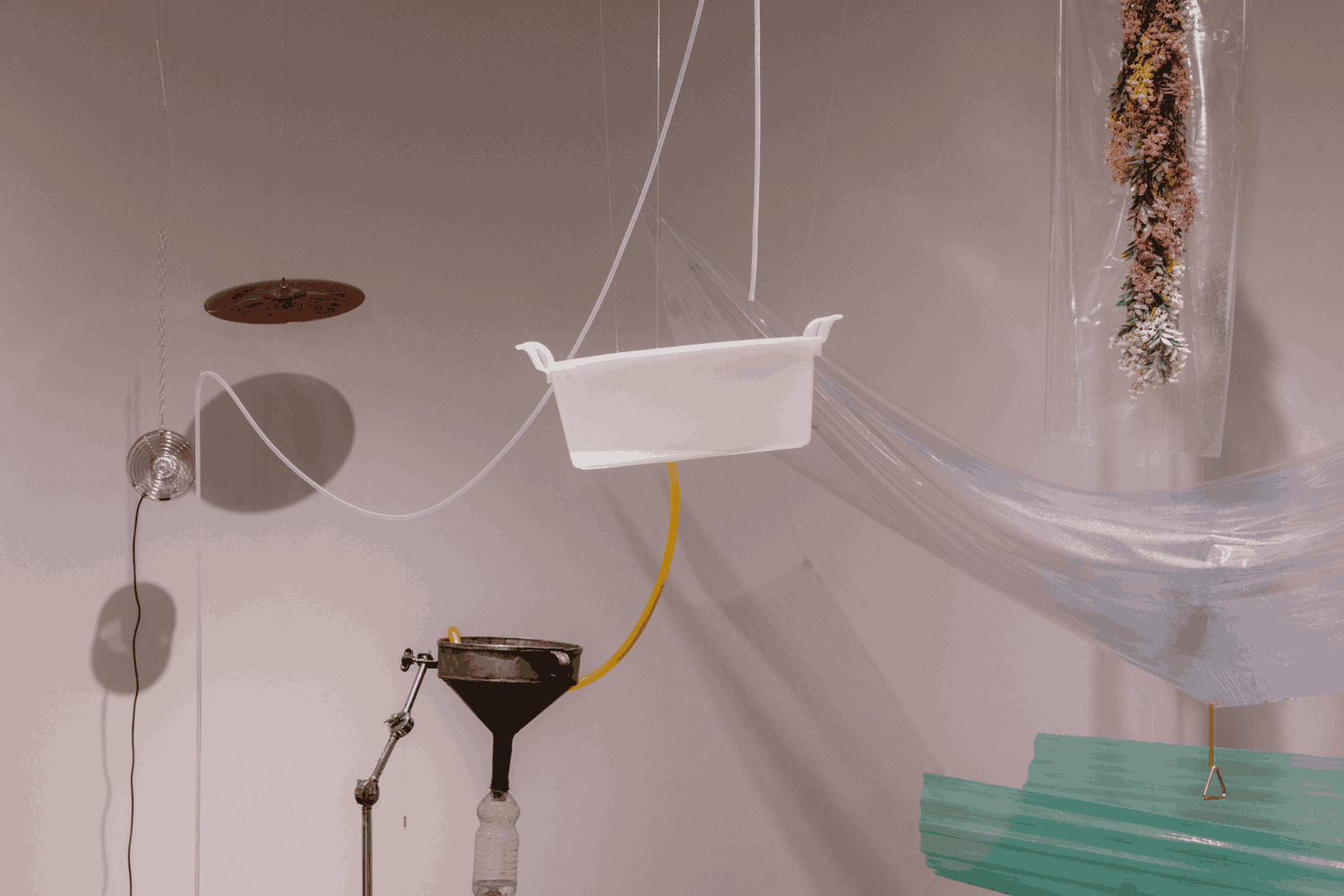

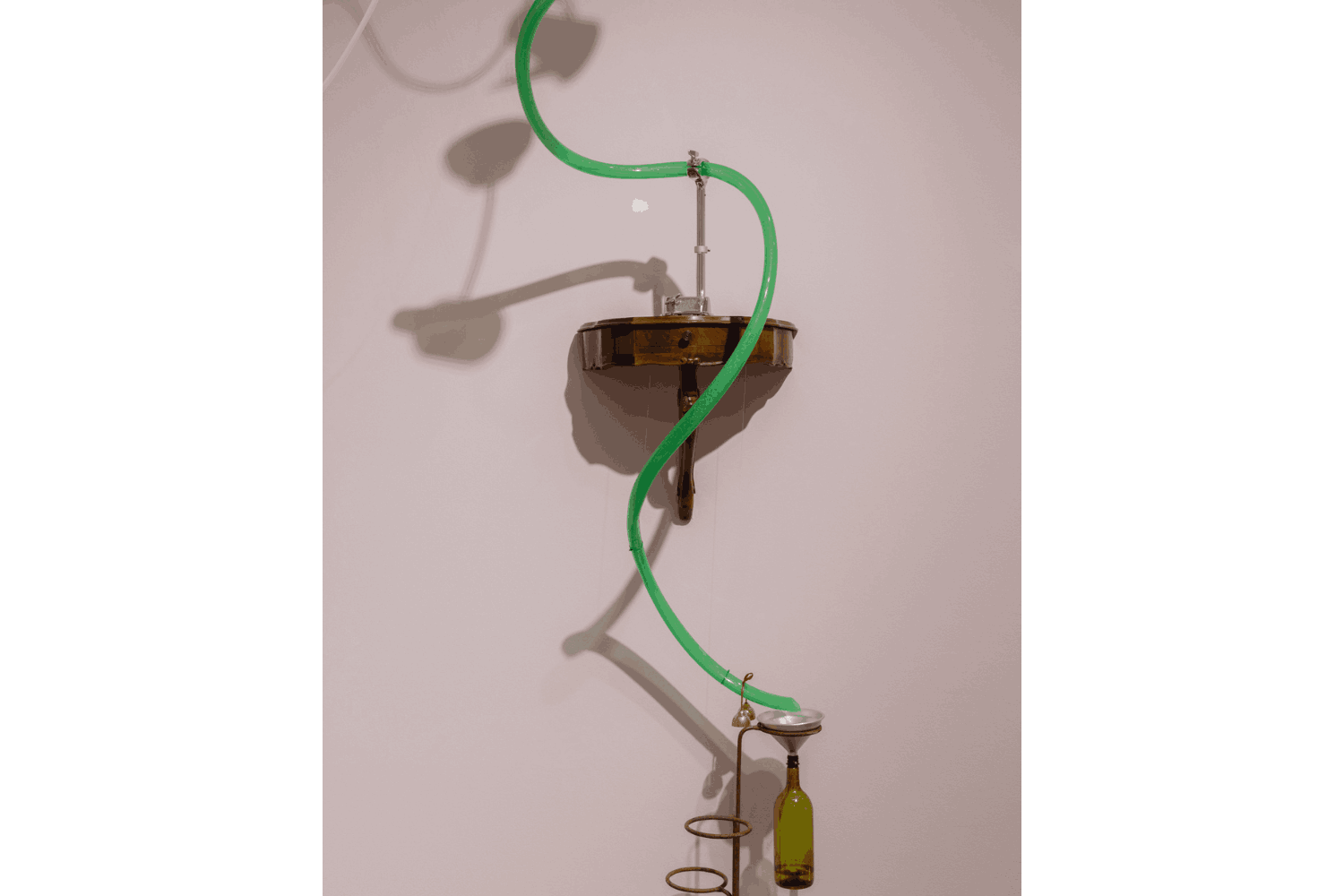

Nel padiglione del Giappone una struttura composta da tubi e cavi intrecciati attraversa tutto lo spazio. Il progetto “Compose” di Yuko Mohri trae ispirazione dagli ingegnosi sistemi utilizzati nelle stazioni della metropolitana di Tokyo per fermare le perdite d’acqua, dove la creatività nasce dalla necessità di affrontare le difficoltà del quotidiano. L’intero ambiente è impregnato di odori, luci e suoni generati da elettrodi inseriti in alcuni frutti, che hanno la capacità di convertire l’umidità in impulsi elettrici. Con il progredire del deterioramento e l’avvio del processo di decomposizione, si assiste a una graduale diminuzione dell’intensità della luce e dei suoni. È uno spazio dove è la vita degli oggetti a prendere il sopravvento, non più la nostra.

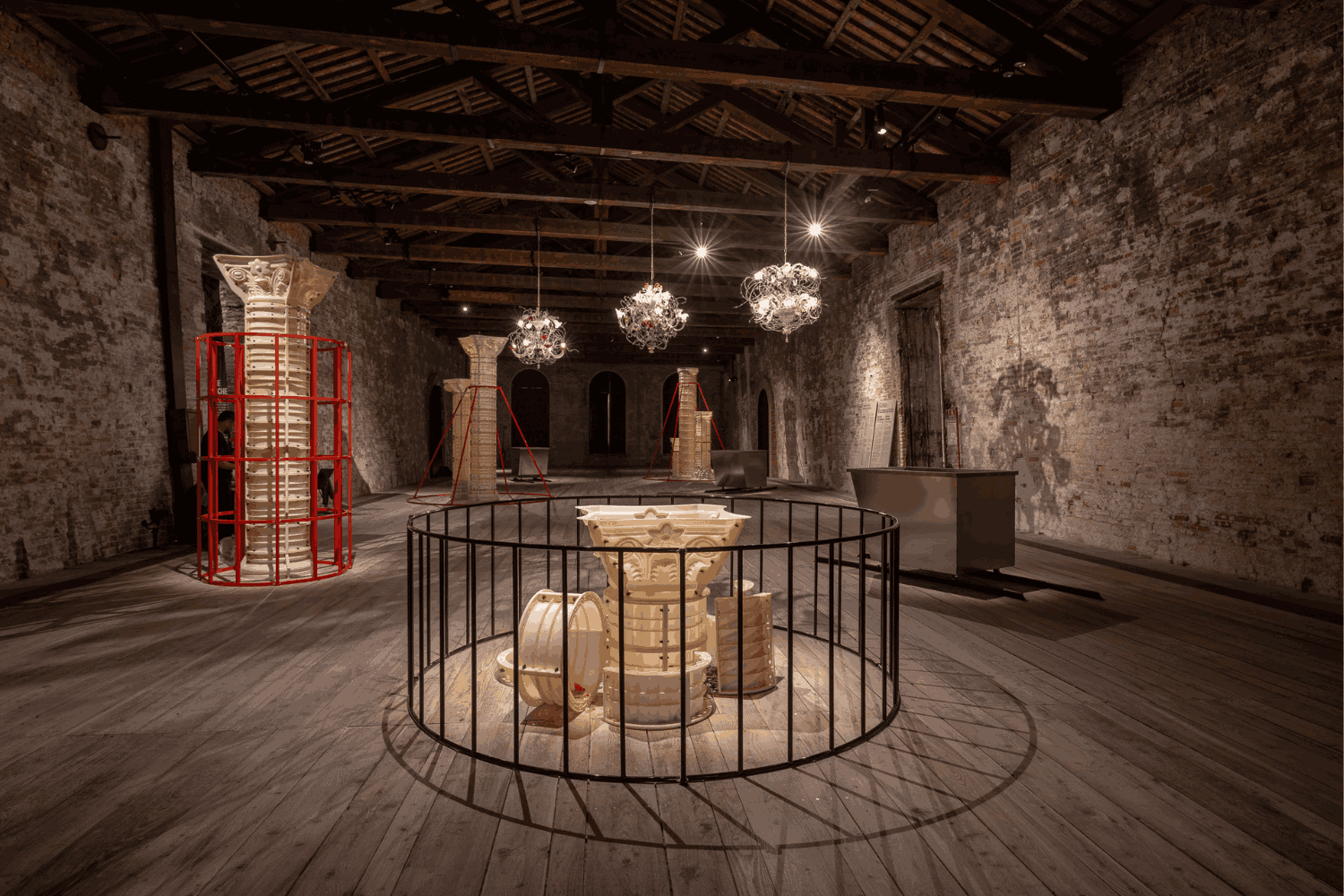

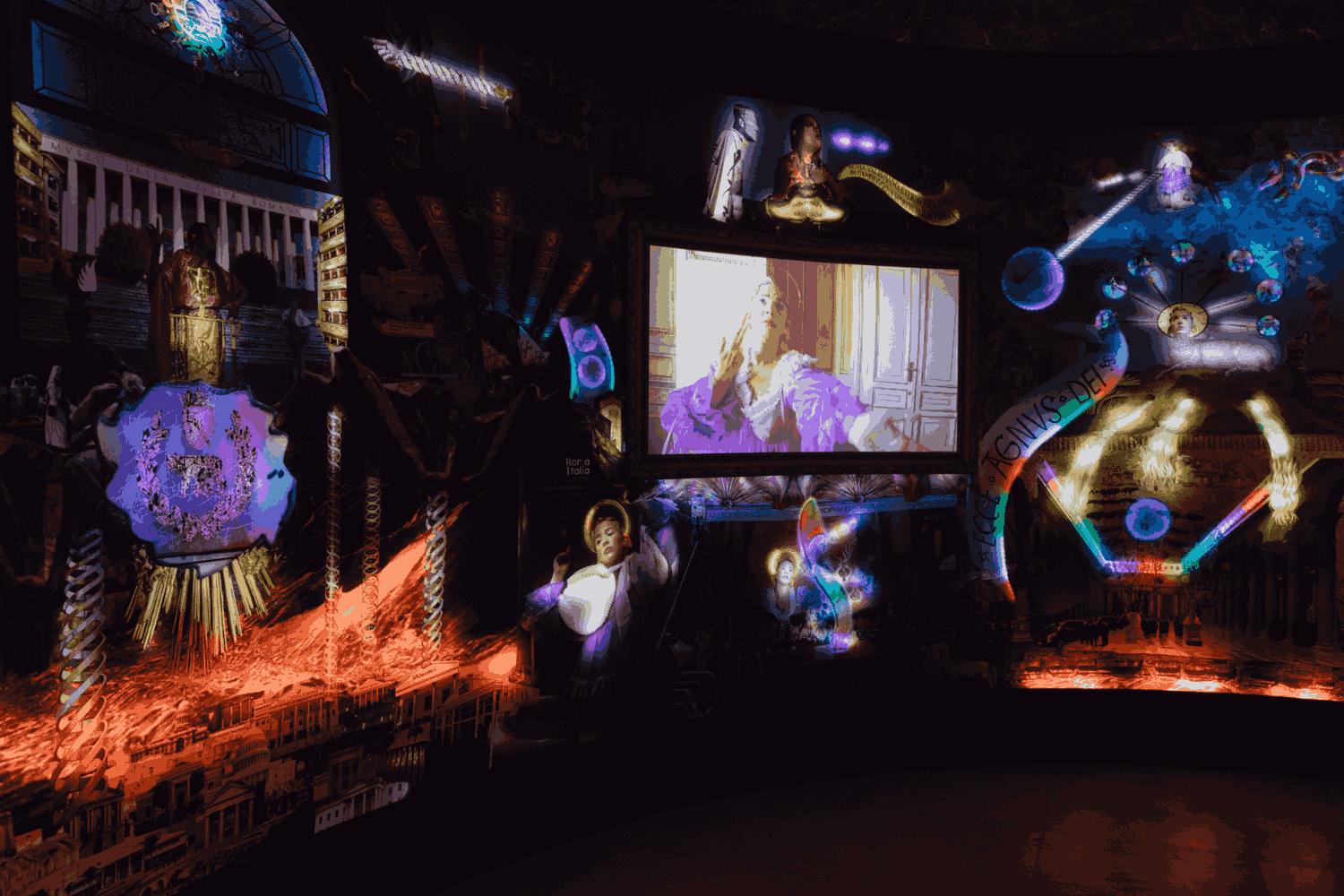

Nel contesto di un discorso che oscilla tra utopia e distopia non si può non citare il coraggioso padiglione della Svizzera, “Super Superior Civilizations”, affidato all’artista di origine brasiliana Guerreiro do Divino Amor. Qui, politica, identità nazionale, storia, pregiudizi e cliché fungono da ispirazione per due opere. La prima fonde gli stilemi architettonici classici con l’immaginario contemporaneo: si entra per vedere Il Miracolo di Elvezia (2024), un video in cui la Svizzera è presentata con un’immagine ideale, in cui natura e tecnologia, capitalismo e democrazia coesistono in un equilibrio perfetto. Nella seconda, l’installazione video Roma Talismano (2024) deride i concetti di identità e supremazia culturale attraverso una narrazione che mescola e rivisita riferimenti, simboli e suggestioni: dalla storia della nascita di Roma alle immagini di oggi, dal Colosseo alla torre Mediaset con la scritta “Ciao papà”, fino al messaggio discrasico «Soy Giorgia, soy madre, soy cristiana» urlato da Ventura Profana trasformata in una lupa capitolina.

La ragione sottostante a tutte queste prospettive, in bilico tra un mondo immaginario e un futuro terribile, è forse quella di risvegliare un senso di impegno sociale, politico o intellettuale condiviso; sicuramente invitano a una presa di coscienza, facendoci sentire, sempre più vicini, alla fine del mondo.