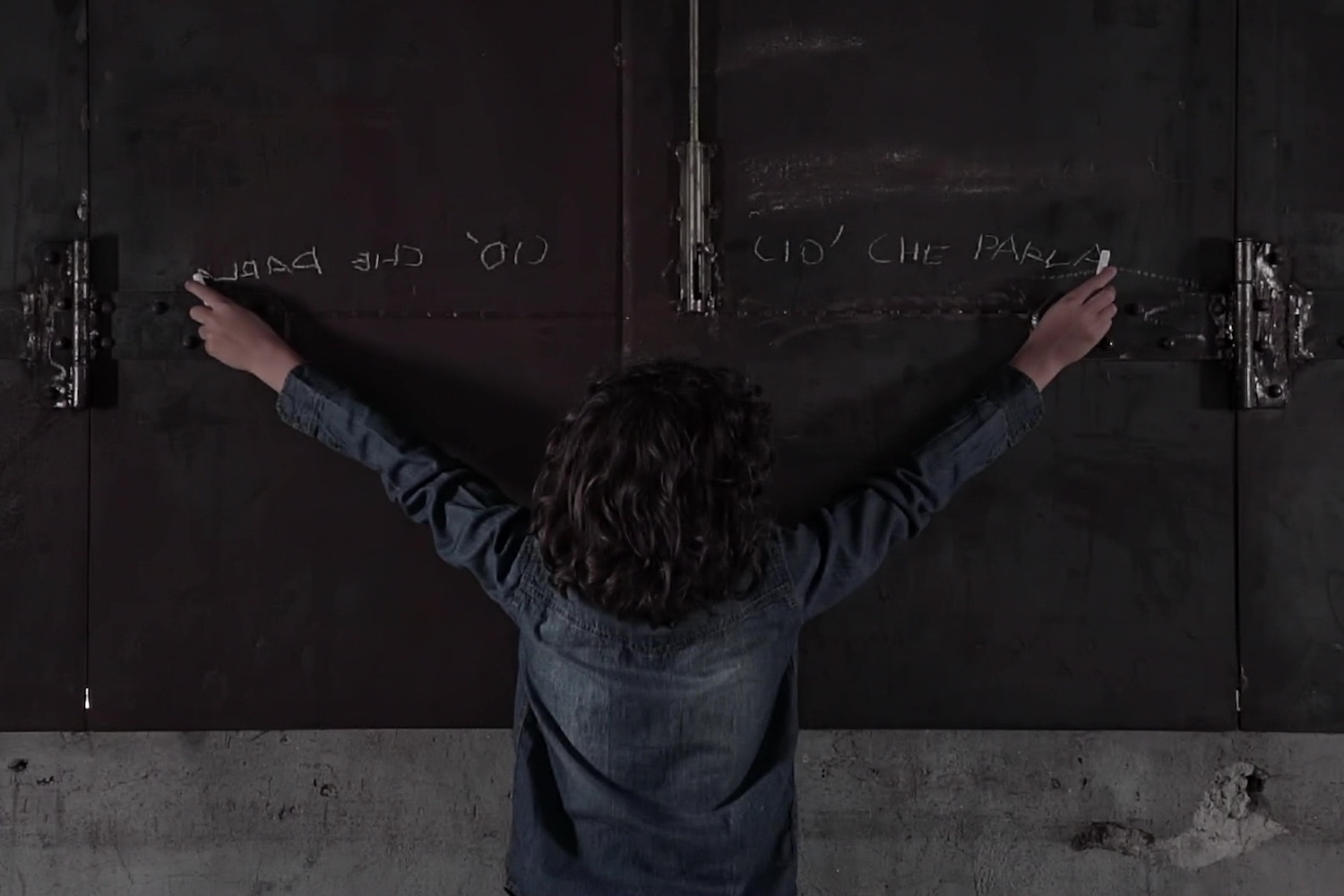

“THIS IS NOT A THEATRE” risuona tra le mura di Centrale Fies, luogo in cui le pratiche performative contemporanee prendono corpo con complessità attraverso processi di sperimentazione, rischio e cura. Qui, a Drò (in Trentino), l’approccio è chiaro: prendere le distanze dalle categorizzazioni contemporanee per aprire un varco verso l’invisibile.

Nell’ambito di Live Works Summit 2024, “Material Self” è il secondo episodio di una serie di mostre collettive dedicate ai concetti formulati dalla pensatrice femminista neo-materialista Stacy Alaimo. Dopo il primo episodio del 2023, incentrato sulla nozione di naked word (parola nuda), la mostra pone quest’anno degli interrogativi sull’idea di material self (sé materiale). Nel saggio Bodily Natures: Science, Environment, and the Material Self (2010), Alaimo teorizza l’azione delle “forze materiali” e la loro interfaccia con i corpi umani. La collettiva di natura performativa a cura di Barbara Boninsegna e Simone Frangi tende su due cruciali moniti: Cosa significa essere umani in questi tempi, con corpi che sono inestricabilmente interconnessi con il nostro mondo fisico? Come il corpo umano reagisce a forze materiali potenti e pervasive e registra i loro effetti sempre più dannosi?

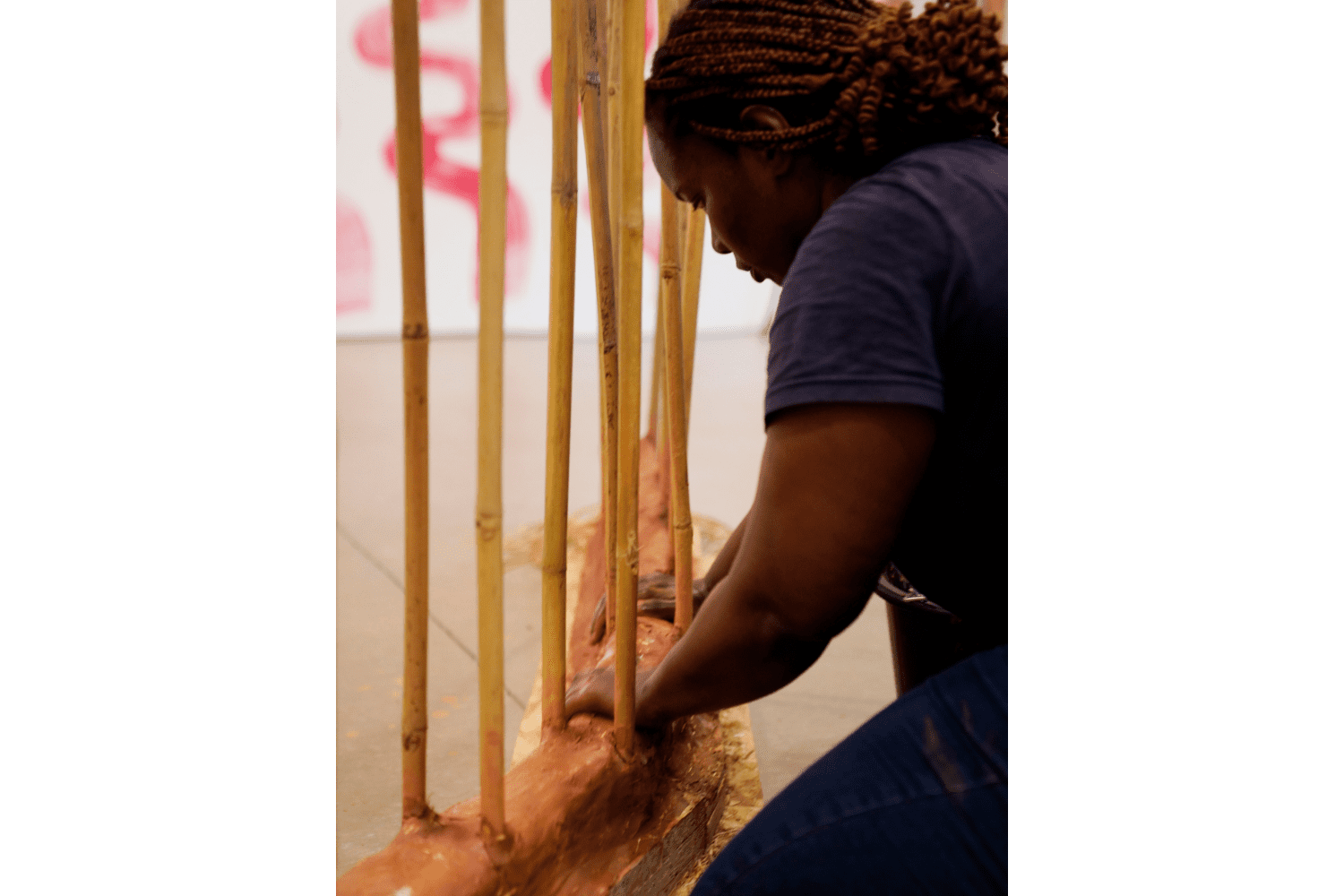

La percezione (confermo) non è quella di un teatro, ma di un’entità pensante a tutti gli effetti capace di interrogarsi su tematiche politiche e sociali, condividendo nuovi saperi attraverso le aperture al pubblico. Un organismo fluido in cui tutto, tutte e tutti trovano costantemente il loro posto. Comprese le opere. La galleria Trasformatori si articola al ritmo visivo del lavoro di Sonia Kacem, VAGUE DIAGONALE GD (RAL 3027) (2024), una pittura murale con tratti ondeggianti che muovendosi tra spontaneità e ripetizione sembra quasi riaffermarsi, come un movimento circolare in una spirale. Attraverso diverse esperienze che ha vissuto a Tunisi, Ginevra, Amsterdam, Bruxelles e Il Cairo, l’artista ha costruito un linguaggio gestuale specifico, che attinge da schizzi e scarabocchi realizzati in svariati contesti. L’attivazione performativa delle opere porta a processi relazionali di prossimità, necessari a far emergere prospettive differenti nei confronti dei lavori delle artiste. Con Nitakujengea Kinyumba, na Vikuta Vya Kupitia (Una casa per te creerò, dotata di vie d’uscita) (2023), Rehema Chachage si addentra nella complessità del fenomeno del radicamento, performando sulla scia di narrazioni e ricordi ereditati per via matrilineare. Esplora il proprio corpo e cerca nelle interazioni con gli altri un senso di casa. Il processo di ricerca viene interrotto dalla riservatezza del lieve, del ricordo, che “colleziona” e “organizza” in modo non tradizionale storie, pratiche, rituali. Diviene perciò necessario spostare lo sguardo su “qualcosa che è rimasto – o è stato volutamente lasciato – non detto e che si tratta di saper trovare e raccogliere.”1

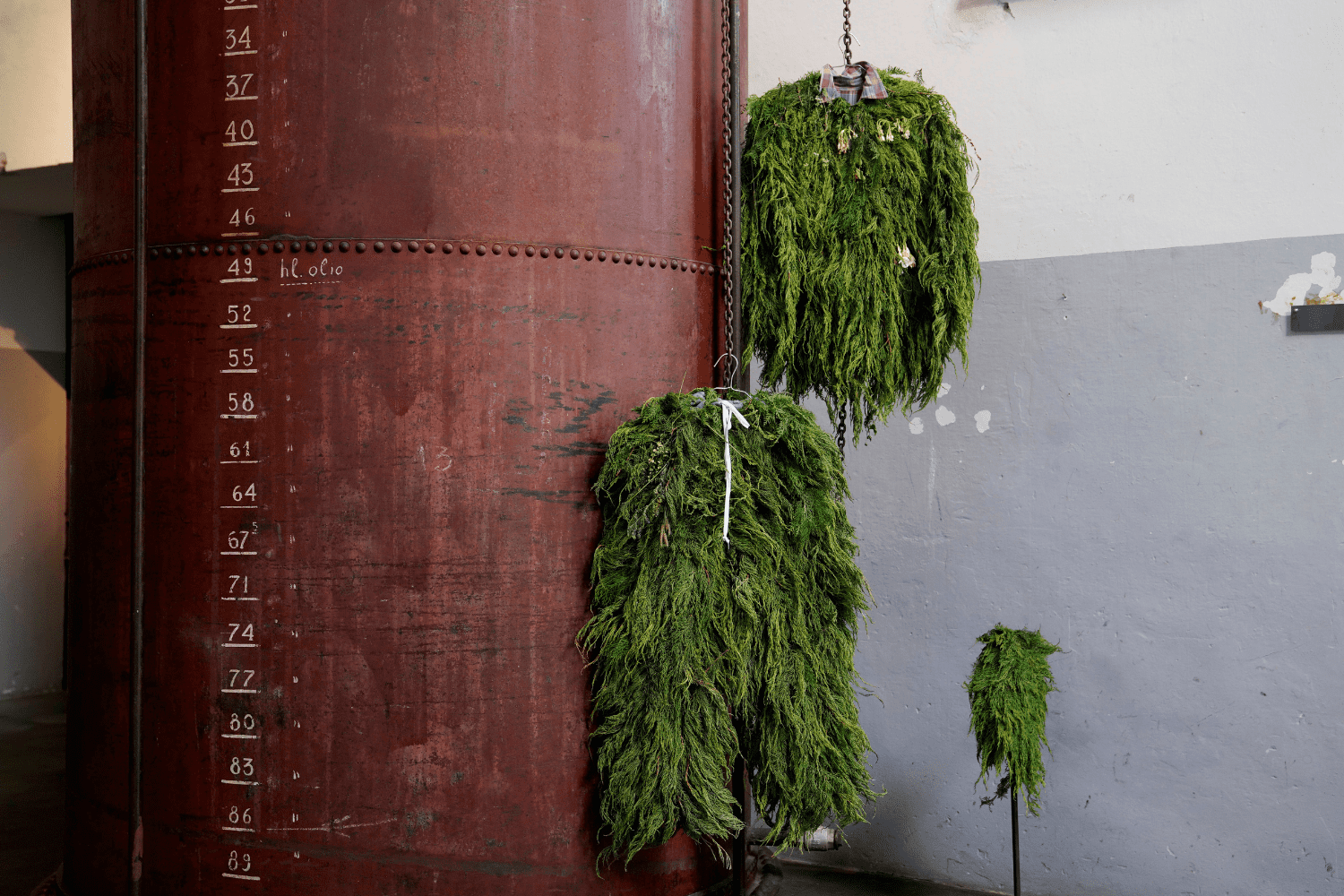

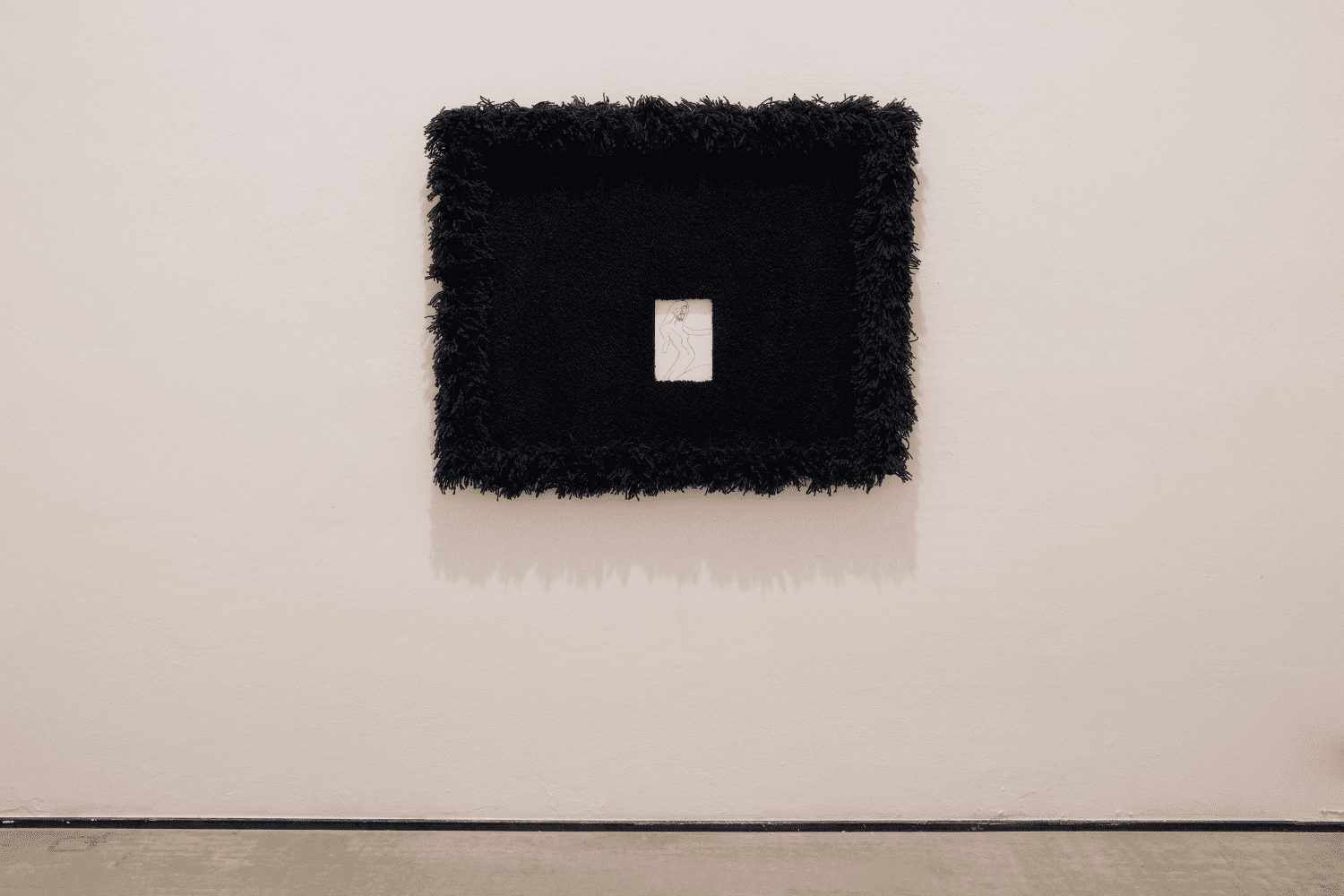

In uno spazio adiacente, i frammenti poetici di Julien Creuzet, nonché titolo dell’opera, fanno emergere un presente tossico e persistente. mon corps carcasse / se casse, casse, casse, casse / Mon corps canne à sucre, / flèche, flèche, flèche, flèche / mon corps banane est en larme, / larme, larme, larme (…) (2019). Il frammento, corpo ferito e che ferisce. Una riflessione critica sull’inquinamento del suolo causato dall’uso del pesticida clordecone in Martinica e Guadalupa, che ha causato una catastrofe ambientale contaminando corpi e territori, cambiando le narrazioni, i ricordi e gli affetti. Il video si articola in una collisione di suoni spezzati, sovrapposti a immagini d’archivio, oggetti animati e simboli. L’identità sonora restituisce lamento e ribellione, mentre immagini della bandiera francese si sovrappongono ad alberi di banane che pulsano ritmicamente nella foresta tropicale, monete d’oro, globuli rossi, organi e pillole. Material Self nonostante le differenti sensibilità riesce a stare in equilibrio, riservando spazi di intimità necessari a far dialogare le opere – urgenze del contemporaneo, spingendo lo spettatore fino a un certo punto, lasciandolo poi all’improvvisazione come metodo di riscoperta. Ne è un esempio Babau & Brouny (2016) di Benni Bosetto, un atto d’amore tra due figure ibride e mostruose, che si fondono con la natura circostante attraverso un processo di tipo animistico eco femminista. Mentre W.O.O.O.O.F. (2021) di Caroline Achaintre, grande arazzo a parete con un aspetto sfuggente a categorie e definizioni, osserva i molteplici processi messi in atto dalla mostra portando a uno stato di soglia capace di operare trasformazioni.

Le opere presenti non si sottraggono ai processi politici che mettono in atto collettivamente. Sandra Mujinga propone l’invisibilità come strategia di sopravvivenza e come strumento concettuale per osservare criticamente la nostra realtà politica. Indaga i concetti di identità e auto-rappresentazione, per sottrarsi alla sorveglianza fisica e digitale. Touch Face 1-3 (2018) rappresenta tre soggetti spettrali, coperti da felpe con cappuccio, un capo di abbigliamento usato dalla polizia per la profilazione razziale, ma anche un simbolo di protesta nelle strade. Tra resistenza urbana e tecniche mutevoli, Mujinga riflette sull’oscurità come spazio per l’azione collettiva. Non completamente illuminate se non dalla luce del giorno o della notte, le tre sculture evocano luoghi di residenza e dimora, ma anche invasione e disturbo. L’opera ricorda Sentinels of change (2021) esposta alla 59a Biennale di Venezia, i corpi mutevoli e senza organi restano impressi nella mente penetrando come delle sentinelle. L’immaginario malinconico creato dal grigiore del tessuto e del metallo è una chiara manifestazione spettrale dei corpi a cui sono stati negati terreno e voce, condannati a una doppia invisibilità sotto l’autorità di una violenza meticolosamente esercitata.

Una volta immersi completamente in “Material Self” diventiamo corpi isolati, alieni, a causa di un profondo senso di incertezza che si accumula. Deserters (2023), una serie di disegni di corpi non-conformi incastonati dentro superfici di tessuto ci invita ad abbandonare la posizione verticale, adottando una prospettiva comune. È attraverso la disfunzione o qualsiasi forte intensità che ci torna alla mente il nostro stesso esistere: ci accorgiamo di noi quando ci imbattiamo nell’altro. Lo sguardo di Chiara Bersani si allinea così al mondo, come direbbe Eduardo Kohn nel descrivere l’avvicinamento dei Runa dell’Alta Amazzonia alle altre forme di vita che abitano la foresta.

In linea con un pensiero femminista post-antropocentrico, la mostra suggerisce, parafrasando Alaimo, che la “nuova” relazione tra corpi e natura ha profondamente alterato il nostro senso del sé, creando un’inedita vicinanza all’ambiente e una rinnovata comprensione, di tipo relazionale, dei concetti di rifugio e “abitare il mondo”. Invisibilità non significa mancanza di materialità, ma essere in collisione con il circostante come fosse un archivio violento e doloroso da portare con sé. Il movimento dei corpi è un atto che negozia costantemente lo spazio, è spettrale, tra presente e passato, tra uno sguardo malinconico e postcolonialista. La presenza di una forte postura teorica e critica non ha destabilizzato la curatela della mostra, perché a Centrale Fies si accusano le stesse condizioni contemporanee: un’incertezza condivisa, così come può esserlo la precarietà, perché tutte e tutti siamo esposti alle stesse condizioni in quel momento. Può essere l’inizio di una solidarietà esperienziale capace di mettere in moto logiche sovversive?