«The rocks are observing us and soon new rocks will be watching us». La voce fuori campo, tradotta in inglese, è quella di una donna che parla Garifuna: lingua originaria del popolo Kalina, nata nel XVI secolo dall’incontro tra gli schiavi africani e gli indigeni caraibici nell’isola di Guadalupa. Sono davanti a The Telling of Stones (2025), installazione video di Etienne de France (Parigi, 1984), al secondo piano di Kunst Meran Merano Arte, dove è in corso la mostra “Earthly Communities. Le comunità della terra”, a cura di Lucrezia Cippitelli e Simone Frangi. La prima delle due storie di The Telling of Stones, ambientata nel XVI secolo, racconta la fuga di un uomo Kalinago per mezzo di una mappa incisa nei muschi che lo conduce verso leggendarie isole vulcaniche. Nei primi secondi, una roccia sembra guardare fissa in camera. Ricorda un volto umano, più che umano. Ci lascia intuire la reticolare presenza di un mondo intorno che, sotterraneo, persiste come una guida di liberazione, nonostante le lacerazioni del colonialismo che continuano a fratturare lo spazio, il tempo e i corpi dei territori Abya Yala: termine indigeno utilizzato per indicare l’America Latina.

Mi viene in mente, a questo punto, una metafora di Édouard Glissant, quando nelle prime pagine di Poetica della relazione (2007) immagina l’andare della nave negriera — la sua scia e la sua rotta dall’Africa occidentale alle terre americane — come una «bestia a forma di fibrilla»1, un filamento bavoso transatlantico che, nel suo movimento sempre uguale, ha portato alla «degenerescenza dell’essere»2 di una parte di mondo. Lo stesso che continua a vivere – e a resistere – nelle fessure della sua fine.

“Earthly Communities” si amplifica da qui: intenta a dissezionare le implicazioni bestiali della ratio coloniale. L’intera mostra si presenta come arcipelago di testimonianze in bilico tra analisi critica e possibilità speculative, protese verso una liberazione globale del ‘vivente’ inteso come una costellazione frattale di prossimità.

È la possibilità, messa in mostra, di alcune tra le sfumature possibili di quella «Comunità della terra» pensata dal filosofo camerunese Achille Mbembe. Un’ontologia ramificata di una nuova coscienza planetaria per vivere nella magnitudine della crisi ecologica. Una condizione in grado di ribaltare quel silenziamento coatto del mondo più che umano operato negli ultimi sei secoli dalla metafisica estrattivista europea. Rimettendo così insieme i pezzi di un pianeta concepito secondo una «logica tabulare, autentica machina machinarum di tutta la modernità, che scomponendo la realtà ne alimenta il funzionamento»3, i tre piani di Kunst Meran accolgono frammenti di nuove spazialità, aptiche e immanenti nei confronti di un mondo sempre prossimo, immerso nella continuità ossimorica di un presente ancestrale che ne scompagina la linearità retorica del “progresso”.

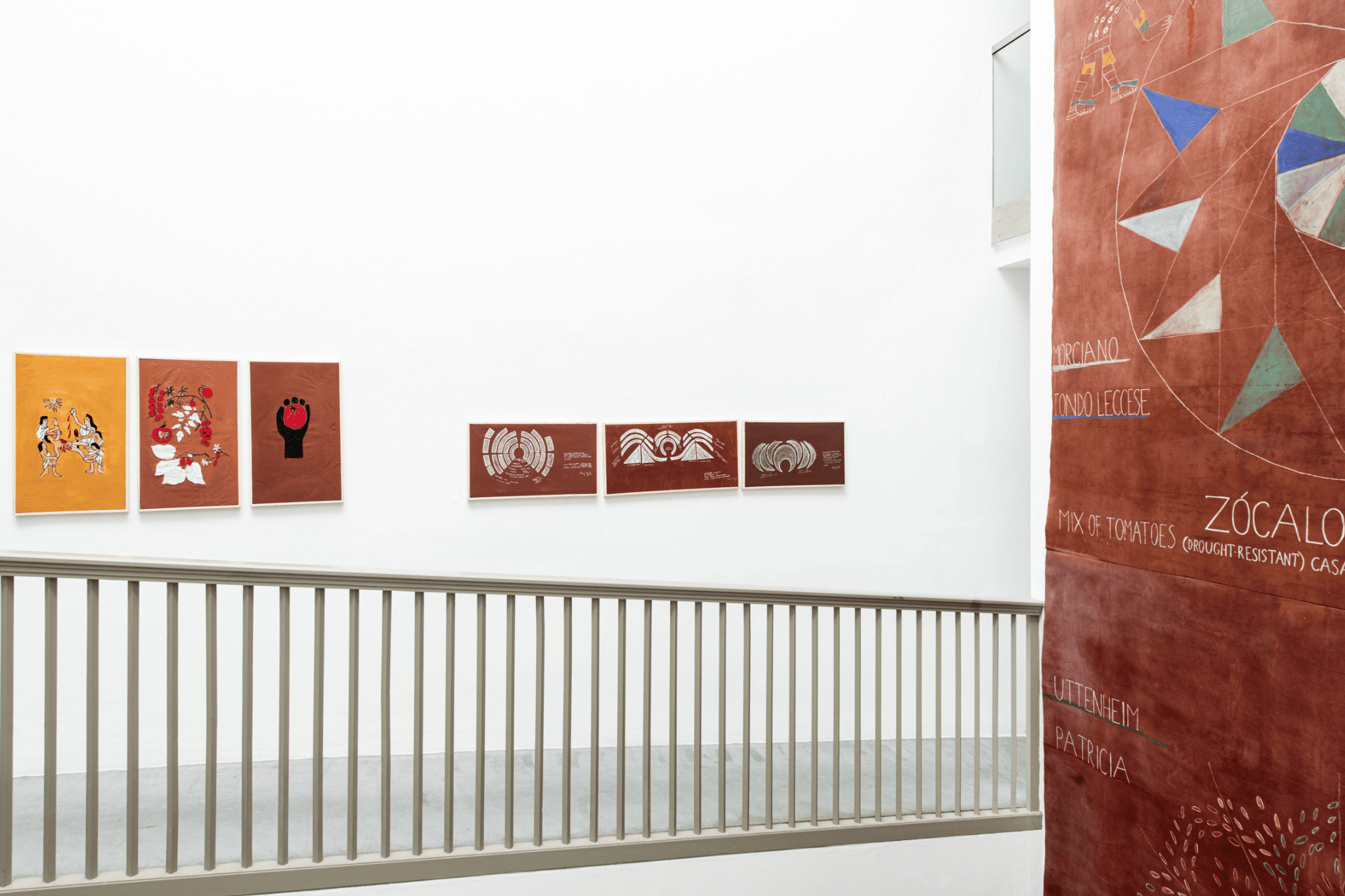

Le acque oceaniche di Amanda Piña (Santiago del Cile, 1984), ricordano le rotte della deportazione schiavista e la deriva delle correnti profonde che fecero scontrare la placca tettonica africana con quella eurasiatica, facendo così sorgere la catena delle Alpi. Sotto c’era il mare, e la grande opera tessile To Bloom () Florecimiento (2024) è un omaggio a un mollusco primordiale che abitava quelle acque senza confine, che qui ritornano come materie latenti, sopravvivenze di un immaginario relazionale. L’acqua, allo stesso tempo elemento lacerato e custode immemore di possibilità, vibra in questa implicita tensione che si ritrova anche nei semi protagonisti di Flows Over Unities (2025), progetto partecipativo dell’artista e agroeconomo Luigi Coppola (Diso, 1972) in collaborazione con BAU — Istituto per l’arte contemporanea e l’ecologia — che celebra le possibilità generative della mescolanza in contrasto con la retorica dell’«autoctono» e in dialogo con la complessità territoriale dell’Alto Adige. Oppure ancora l’installazione ambientale di Alexandra Gelis (Caracas, 1975) AGUA: From River Pulse to Canopy‘s Breath (2025), composta dai due lavori WATER: Encounters from 600 Movements (2019–2024) e Bromeliads – Among the Canopy‘s Breath (2019–2025) in cui lo sguardo segue le diverse strisce di fibra naturale realizzate dall’artista a partire dalla cottura delle bromelie raccolte lungo il fiume Vacilón in Costa Rica, dove Gelis svolge una ricerca sul campo da più di vent’anni. Avvicinandosi a questi tessuti si nota come, nel loro formarsi, abbiano impresso nelle trame le tracce del loro stesso ecosistema fluviale: foglie, insetti, capelli, batteri e altri agenti invisibili che rendono esplicita questa radicale prossimità tra gesto, materiale e territorio.

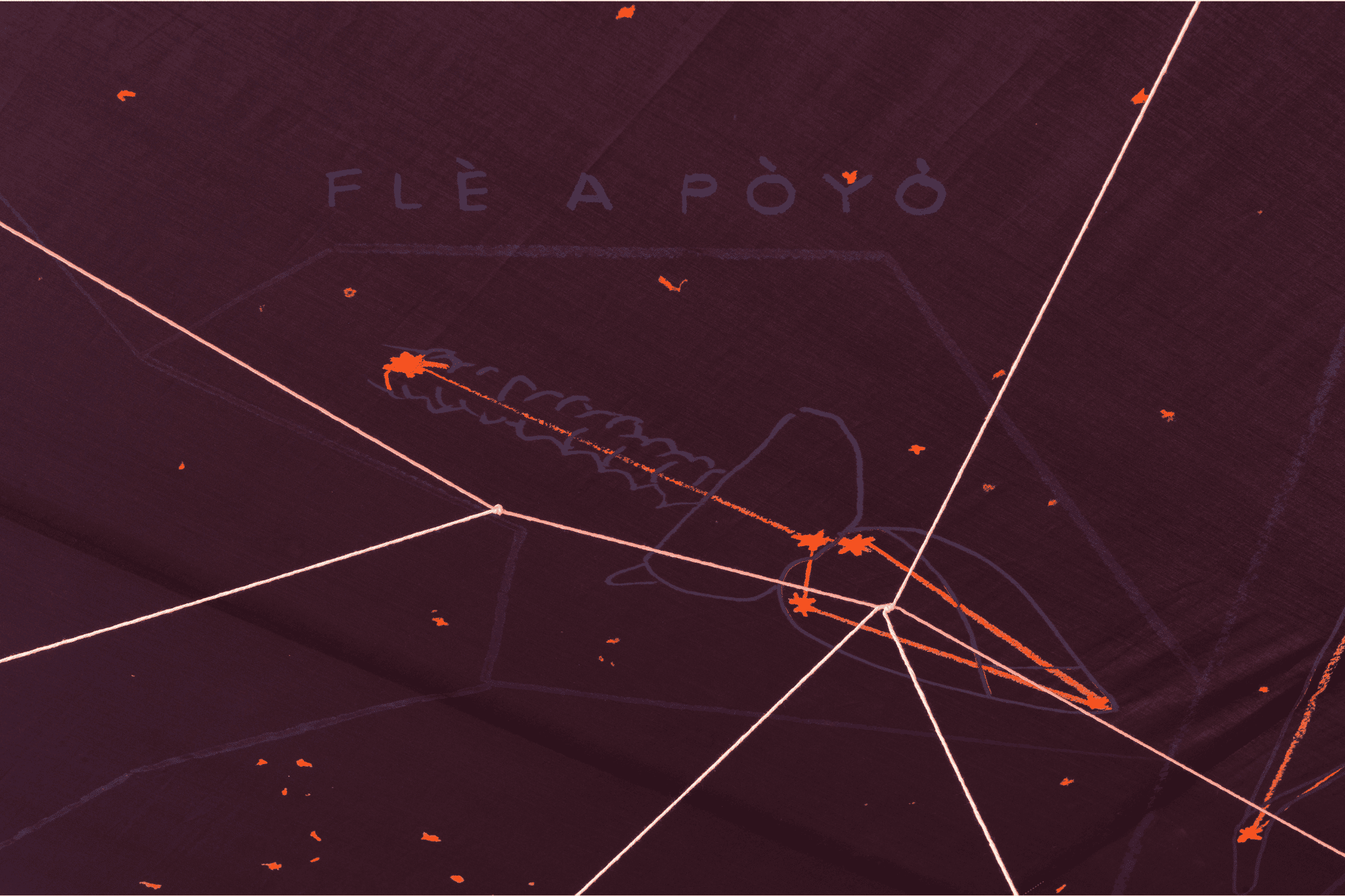

In “Earthly Communities” ci si muove tra forme morbide, umide: dai mitogrammi su ceramica di Samuel Sarmiento (Venezuela, 1987) alla canoa in argilla di Salisa Rosa (Goiânia, Brasile, 1988) che evoca una contro-memoria indigena in contrasto a quella genealogia della conquista incarnata dalla caravella portoghese; passando per la costellazione delle Pleiadi di Constellations. Le ciel aux yeux-recines (2021) di Minia Biabiany (Basse-Terre, Guadalupa, 1988), simbolo del costante intreccio cosmico tra umano e più che umano in molte culture del Tropico del Cancro.

Ramificazione formale, deriva del significato: la comunità della terra è un esercizio diversificato di immanenza, di ascolto e, in senso metaforico, di cammino e di contatto. Un fessura che incorpora il mondo nel suo farsi; nel suo incrinare la logica violenta della proiezione coloniale e il feticcio stesso della trascendenza.

A tal proposito, come spiega Eduardo Viveiros de Castro in riferimento all’intelletto trascendentale di Immanuel Kant: «Con Kant abbiamo in qualche modo perduto il mondo e ci siamo rivolti verso noi stessi, in un movimento che potremmo qualificare come una vera crisi psicotica della nostra metafisica. Il soggetto costituente moderno è un’allucinazione narcisistica, l’Intelletto legislatore è un Napoleone in un ospizio di provincia»4.

Ritornare, quindi, al mondo, superando il genoma stesso della modernità. Ecco di nuovo la roccia che mi osserva: la sua prossimità più che umana, che sta intorno nello spazio di un tempo profondo. La mano non scava più nella terra, entra in una corrispondenza segreta di resistenza e liberazione per vivere di nuovo, selvaticamente, fuori dall’ospizio dell’intelletto occidentale.

La mostra chiuderà il 12 ottobre, giorno in cui si commemora la “scoperta” dell’America e l’arrivo di Cristoforo Colombo nel “Nuovo Mondo”.