Non è facile trovare vie di mezzo in questa 18a Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia diretta da Lesley Lokko. Del resto, le posizioni pubbliche in architettura sono sempre più estreme, la politicizzazione di alcune facoltà sempre più evidente, la scissione fra idealismo e pragmatismo assai crescente, basti pensare alla proposta di moratoria internazionale delle nuove costruzioni lanciata da Charlotte Malterre-Barthes a Harvard. È dunque con un nuovo proibizionismo che potremo risolvere i nostri problemi? La direttrice Lokko ha doppio passaporto britannico e ghanese, ha insegnato negli USA, in Sudafrica, in Inghilterra e in Ghana che è un’ex colonia britannica. Ha insomma un orizzonte del tutto anglosassone e, altro dato distintivo, ha pubblicato numerosi romanzi (in inglese) di cui undici tradotti in italiano, tutti da Mondadori. Il suo The Laboratory of the Future (2023) corrisponde a un corposo catalogo in due volumi dal titolo generico al limite del commerciale. Non mancano però aspetti positivi, come il voler parlare di problemi epocali – riscaldamento climatico, iniquità di genere, studi postcoloniali – con una certa leggerezza. Una delle iniziative collaterali, per esempio, ha a che fare con un tema legato al filo rosso di tutta la mostra, vale a dire il genius loci, il carnevale veneziano. “Concepito come uno spazio di liberazione ma anche di spettacolo e intrattenimento,” ha dichiarato Lokko, “‘Carnival’ offre un luogo in cui vengono scambiate, ascoltate, analizzate e ricordate parole, prospettive e opinioni. Politici, policymakers, poeti, registi, documentaristi, scrittori, attivisti, organizzatori di comunità e intellettuali pubblici condivideranno il palco con architetti, accademici e studenti. Questo programma vuole essere una forma di pratica dell’architettura che tenta di colmare il divario tra gli architetti e il pubblico”. Idea graziosa e pure azzeccata se non fosse che “Carnival” “è sostenuto da Rolex, partner esclusivo e orologio ufficiale della mostra”.

Dunque, le complessità e contraddizioni dell’epoca postmoderna da cui non riusciamo a uscire nemmeno nel nuovo millennio – prova ne siano gli studi su Paolo Portoghesi 1, recentemente scomparso, dopo la valanga di letteratura venturiana dell’ultimo decennio – restano intatte. Insomma, il genius loci dell’Africa, il più grande continente negletto delle Biennali del Novecento, dev’essere evocato e rappresentato grazie a uno sponsor occidentale di lusso. “As a person I’m cynical, as an artist I’m naive” 2 affermava lo stesso Venturi per esprimere la scissione identitaria novecentesca che dovrebbe far riflettere gli aedi del genius loci contemporaneo, antimoderni per volontà, postmoderni per forza – Norberg-Schulz collaborò alla prima Biennale di Portoghesi, non a caso.

Tra i vari aspetti concreti di questa Biennale, il primo è quello di aver allargato il pubblico: mai si erano visti così tanti architetti o curiosi di origine africana durante la vernice della Biennale, benché quasi tutti europei o americani. Positiva anche la possibilità per circa un centinaio di studenti provenienti da tutto il mondo di partecipare a workshop a Venezia durante la lunga apertura – chiude il 26 novembre, ben sei mesi –, un altro allargamento. Infine, aver posto l’Africa al centro dell’esposizione ha come rovesciato la Biennale: i soliti noti sono stati costretti a non venire (“per farsi notare di più” direbbe Nanni Moretti) o a inventarsi eventi collaterali (“vengo e me ne sto in disparte”). Viceversa, chi per anni è stato ospite solo in padiglioni esterni è entrato di diritto, su tutti DAAR – Decolonizing Architecture Art Research (Sandi Hilal e Alessandro Petti), la coppia italo-palestinese vincitrice del Leone d’Oro che vent’anni fa disponeva grandi passaporti di cartone ai margini dei Giardini alla Biennale d’Arte diretta da Francesco Bonami, a denunciare una Stateless nation, la Palestina, dove i due hanno vissuto per oltre dieci anni. Oggi non solo entrano dalla porta principale, ma vengono premiati, così come il padiglione brasiliano “Terra” curato da Gabriela de Matos e Paulo Tavares, dedicato alla condizione degli afrobrasiliani. Il Leone d’oro alla carriera è stato assegnato al nigeriano Demas Nwoko, che ha studiato in Francia e poi è tornato nel suo paese d’origine. Insomma, stavolta gli Álvaro Siza, i Norman Foster, i Kengo Kuma erano sparsi in remoti campielli, isole o cortili di palazzi lontani dai Giardini e dall’Arsenale. Per non parlare dell’Arabia Saudita che, al contempo, presenta “The Line”, il progetto oltremodo controverso di una città lineare nel deserto, nell’Abbazia di San Gregorio di cui finanzia il restauro. Da notare come i sauditi dedichino a questo progetto distopico – un monumento continuo realizzato letteralmente per 170 km – un padiglione esterno alla Biennale, mentre in quello nazionale alle Corderie presentano una rassegna sui materiali locali autoctoni; una scissione che va di pari passo con quella di alcuni progettisti come David Adjaye, anch’egli anglo-ghanese, presente sia in “The Line” sia nella mostra di Lokko ai Giardini. Ciò che manca, poi, in una macchina espositiva sempre più poderosa come la Biennale, sono i padiglioni dei paesi africani, così come l’invito a quei non molti architetti europei attivi da sempre nel più grande dei continenti, come gli italiani TAMassociati o Alessio Battistella di ARCò che hanno cercato di tradurre per tempo anche da noi temi e problemi ormai globali.

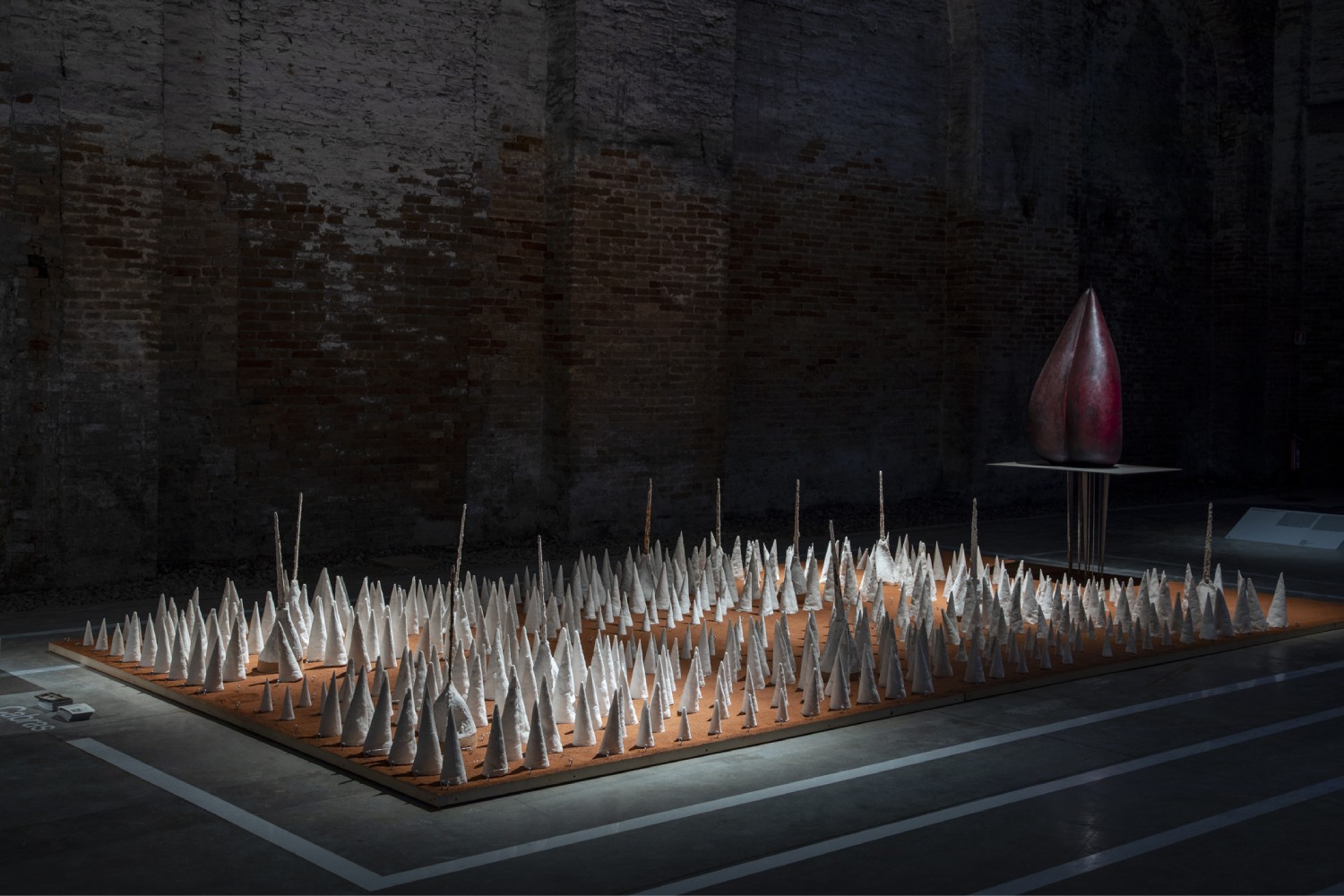

Non è affatto inedita, invece, la tanto deprecata mancanza dell’architettura costruita, come denunciato da Patrik Schumacher: l’edizione del 2011 diretta da Aaron Betsky si intitolava “Architecture Beyond Building” e in fondo le esposizioni sono più strumenti di comunicazione che di selezione, vista l’atavica difficoltà di rappresentare l’architettura. Già Costantino Dardi, che ebbe un ruolo chiave nell’allestimento della “Strada Novissima” di Portoghesi nel 1980, rimarcava come “L’architettura non si rappresenta, l’architettura si presenta, l’architettura è”. Questa volta il problema è che troppi non ci hanno provato nemmeno, mostrando installazioni pseudoartistiche ineffabili, cioè mute, al massimo ieratiche, perlopiù inservibili. Del resto non si capisce bene perché quando gli artisti provano a fare gli architetti la cosa sia universalmente apprezzata tanto da produrre una vera e propria economia – vedi i floridi studi professionali di Vito Acconci e Olafur Eliasson per fare solo due esempi – o ancora se i padiglioni di architettura sono curati da critici d’arte – nel 2014 quello svizzero curato da Hans Ulrich Obrist fu dedicato all’opera multiforme di Lucius Burckhardt e Cedric Price –, mentre quando, viceversa, gli architetti provano a fare gli artisti il risultato è solitamente rovinoso.

Gli esempi possono essere molti, dal padiglione francese “The Ball Theater” a quello italiano curato dai milanesi Fosbury (Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Nicola Campri, Veronica Caprino, Claudia Mainardi). Sia chiaro, è un bene aver concesso un’occasione a dei giovani, ma il padiglione italiano è forse quello più difficile per la sua ampiezza inusitata. La prima sala introduttiva è bella perché vuota, la selezione di nove casi studio è oculata e la scelta di voler intervenire a distanza in contesti periferici problematici è temeraria ma legittima. È un male invece la levigata ineffabilità di cui sopra che rischia di sfociare nel velleitarismo e dunque nell’irrilevanza. Di fianco a un tappeto giallo steso per terra c’è scritto “Taranto”; nel video correlato si vedono dei danzatori professionisti, ma mai gli abitanti di quei quartieri disgraziati. Per capire le operazioni che investono i nove siti italiani prescelti, azioni diluite nel tempo di apertura di tutta la mostra, è necessario sorbirsi ore di spiegazione e presentazione, segno che qualcosa non funziona. Sarebbe inoltre necessario presentare almeno un esempio virtuoso, un’azione riuscita, e non solamente buone intenzioni.

In generale, se tutto è architettura, allora niente lo è e il risultato è una latente criminalizzazione di una professione antica che corrisponde a un istinto: come il castoro o l’ape, l’uomo è infatti costruttore. Inoltre, sono già cinquant’anni che il non costruito è indagato e teorizzato, non solo dai radicali indistinti evocati dai Fosbury che, non volendo rinunciare a nulla, oltre a decantare Il mondo nuovo (1932) di Aldous Huxley e terminare il loro saggio teorico su un affresco meno noto di Tiepolo, trovano il modo anche di citare Sabrina Ferilli paragonata a Italo Calvino nell’anno del suo centenario, una citazione che grida vendetta 3.

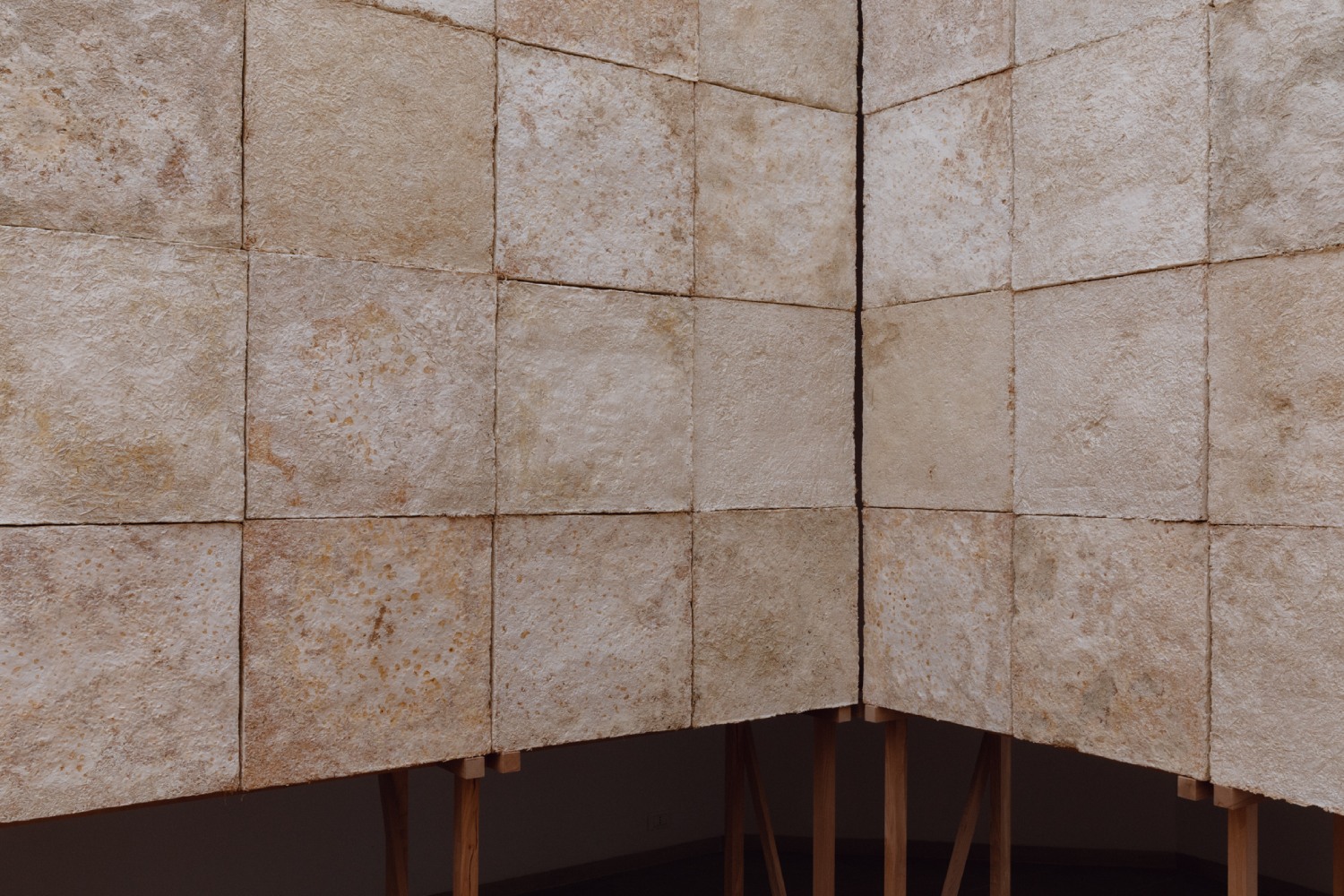

Gli eventi collaterali organizzati dagli stessi insieme ai trapper nel teatro privato della Fondazione Pinault a Palazzo Grassi ne sono il perfetto contrappunto. In generale, a parte qualche lodevole eccezione di chi ancora fa proposte sensate e comprensibili – come il padiglione del Belgio sull’uso di materiali alternativi “vivi” o quello della Germania sul riuso –, colpisce l’assenza del disegno. Gli eroi del non costruito, quelli che da più parti sono evocati genericamente come i radicali del passato, fossero questi fiorentini o viennesi, avevano le idee chiare in un mondo dominato da fabbricatori di grattacieli 4.

“You don’t have to become a slave in a corporate office or groupie of a celebrity architect, because all you need is a piece of paper, a pencil and the desire to make architecture” era solito ripetere Raimund Abraham, ma non c’è traccia di carta e matite né di banali piante, prospetti o sezioni in questa Biennale. Video, installazioni, fotografie, render, diagrammi a iosa, semmai. E allora meglio consolarsi fra le galline e i pergolati del padiglione Vaticano curato da Mirko Zardini, allestito con scarti di mobili e di coltivazioni in un modo reversibile e aggraziato dallo studio italiano più sottovalutato, Albori, tralasciando le trascurabili installazioni di Siza che accolgono il visitatore all’ingresso – in generale gli architetti novantenni andrebbero lasciati in pace per meglio preservare il ricordo delle loro imprese. Ah, Zardini è presente anche nel catalogo del padiglione Italia, segno che, ancora una volta, non c’è scampo alla logica dell’and-and venturiano: “Lo stile prediletto è il postmoderno, e tale resterà”.