Intravedere significa cogliere un’ombra rapida. Oppure è un’abilità. Un vedere dall’interno, un coniglio tra i cespugli, o al di là, oltre la nebbia.

Percezioni e presentimenti che confluiscono nell’etimologia della parola intervista e che questa rubrica non vuole dare per scontati. Intravista riflette sul ruolo di questa pratica nel panorama artistico, ma soprattutto critico, contemporaneo.

Il ritorno di alcuni termini porta bene. Non per amore della ripetizione, né per paura del nuovo; solo, rileggere – ampliata e discussa – la nozione di autenticità dimostra che la voglia di proseguire un discorso iniziato con Carla Lonzi è ancora viva. La critica che è diventata celebre per opere come Autoritratto (1969), scritto montando interviste con artisti e costruendo un convivio immaginario, e poi per il suo passaggio al femminismo – co-fondando Rivolta Femminile – spaiava l’autenticità dall’autentico. Quel che animava la sua ricerca, infatti, non era la luce smagliante del nuovo, o la seduzione dell’originale intatto (entrambi volti dell’autentico). Si trattava piuttosto di considerare l’autenticità come qualcosa che gli individui hanno, che li riguarda e che li cambia, ma anche al pari di un processo: un disvelamento del sepolto, che non può avvenire in solitaria. Volendo dirla in termini certamente imprecisi, la potremmo descrivere come una sincerità che ha rispetto per la poesia. Parlare, scrivere, agire in modo autentico spostava letteralmente l’azione su un altro piano, le cui coordinate Carla Lonzi e i molti studi che le sono susseguiti – da quelli di Laura Iamurri, Giovanna Zapperi, agli scritti di Francesco Ventrella – hanno posto in evidenza più e più volte.1

Tali sono le dovute premesse che portano a guardare con interesse a questo concetto quando ce lo ritroviamo tra le mani, come accade nel libro Theorising the Artist Interview (2025), curato da Lucia Farinati e Jennifer Thatcher ed edito da Routledge. Trattasi di uno dei primi, se non il primo, testo accademico che si dedica interamente al tema delle interviste agli artisti – e in qualche caso degli artisti. Lo fa non con l’intento di seguire la storiografia del genere, ma cercando strategie critiche per studiarlo. È una scelta non banale. Significa che le studiose, prima ancora di proporre una tassonomia per questo tipo di interviste – che per altro il contributo di Reva Wolf delinea – scelgono di guardare a quello che le conversazioni “fanno”, a quel che succede nel mentre. Nelle loro parole: “Our methodology does not fetishise the authentic voice of the artist but instead perceives the artist interview as a co-construction: the result of a social interaction between interviewer and interviewee, which has been mediated by technology, and undergone a series of negotiated production processes, such as transcription and editing.”2 Non si corre il rischio di forzare l’interpretazione del testo osservando che l’obiettivo è considerare le interviste agli e degli artisti come una pratica autentica: distante da un’operazione di registrazione o meramente cronachistica.

Una specificazione non scontata, che sintetizza il senso e l’urgenza del libro. Infatti, nonostante le interviste agli artisti oggi siano estremamente frequenti, quando e quanto sono state criticate nel senso più alto del termine?

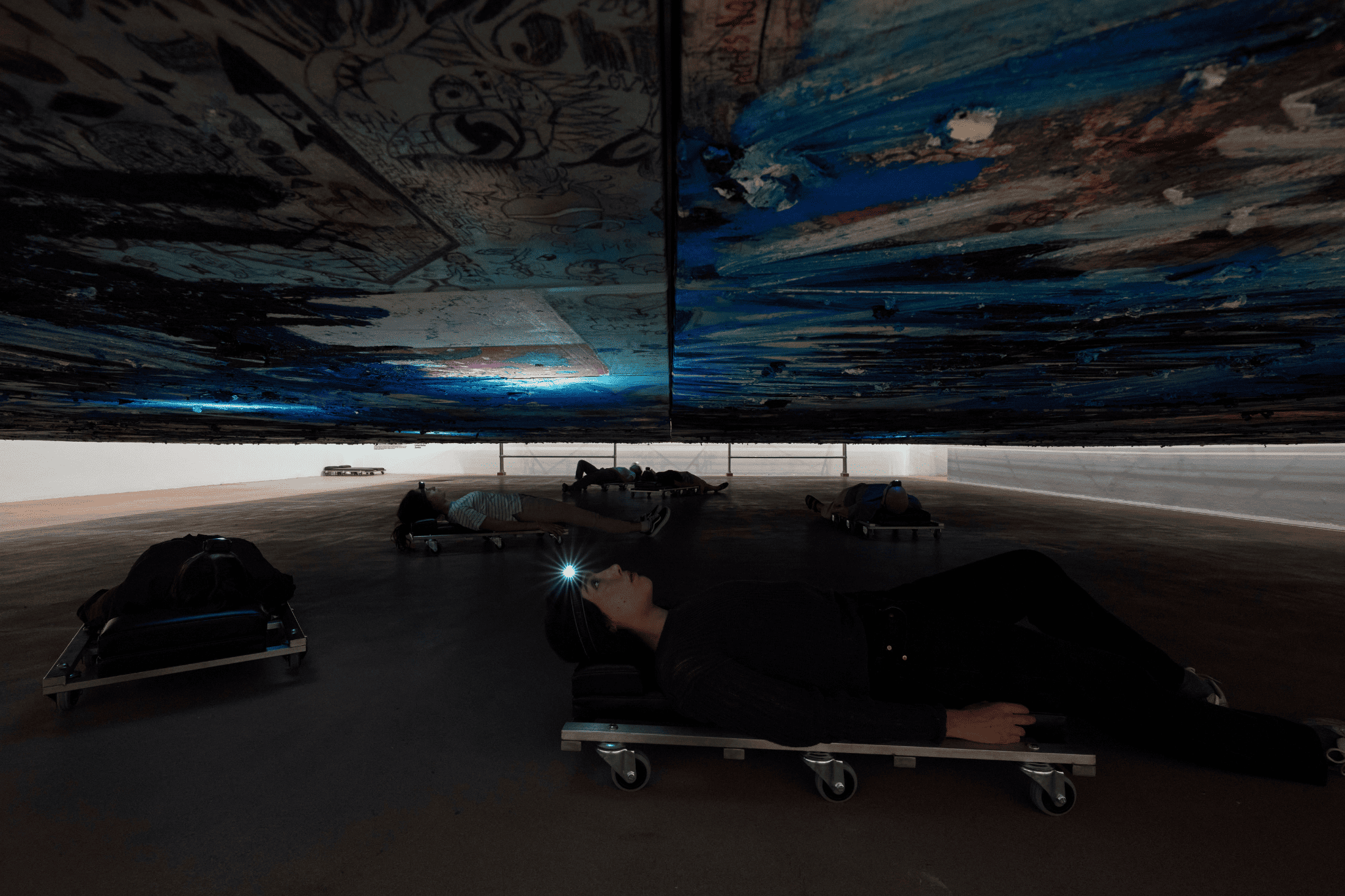

Aiuta guardare la scena da lontano. Le ricerche di Gwen Allen sui magazine d’arte ci ricordano che le interviste d’arte sono proliferate a partire dagli anni Sessanta, caratterizzando in particolare tutte le pubblicazioni dal basso e sperimentali.3 Alla voce degli artisti, sulla pagina scritta e non solo, è accaduto di tutto. Se da una parte c’erano le conversazioni caotiche pubblicate sul magazine Avalanche, che prendevano nota anche dei suoni gutturali emessi dagli intervistati, dall’altra troviamo, come racconta un altro capitolo del libro, gli Audio Arts di William Furlong: un vero e proprio magazine in cassetta, pensato per essere ascoltato, dove ogni articolo era un’intervista.

Di questi usi della voce e della scrittura però si sono parzialmente perse le tracce, o meglio: non sembrano aver fatto scuola. Non è un caso che gli esempi di interviste e intervistatori oggi noti abbiano ben poco di sperimentale e ricalchino invece la forma della più tradizionale intervista giornalistica. È come se si fosse saltato un passaggio e, affacciandoci alla contemporaneità, avessimo dimenticato di chiederci che cosa cerchiamo nel dialogo con e degli artisti e come, anche formalmente, ci è piaciuto e ci piacerebbe vederlo restituito.

Una situazione che ricorda, per certi versi, le ricerche di Catherine Soussloff.4 Che mostrano come solo alla luce della psicanalisi e poi di altre interpretazioni storiografiche sia stato possibile riconsiderare la costruzione per aneddoti che aveva caratterizzato da secoli le biografie d’artista (tema che per altro riemerge parzialmente anche nell’articolo a firma di Maddalena Spagnolo sulla voce degli artisti nell’opera di Vasari).

Ed è così che ritorniamo all’autenticità, assieme all’ombra lunga di Carla Lonzi, nel testo di Thatcher e Farinati. Siamo nel regno delle ipotesi, questo sia chiaro, eppure è curioso che proprio nel periodo della “Lonzi Renaissance”, come è stata definita, venga pubblicato un libro sulla teorizzazione delle interviste d’artista.5 Non si sta suggerendo che il ritorno di Autoritratto abbia generato schiere di emuli o “rilanciato la moda”. Piuttosto sembra prendere forma, in filigrana, una teoria a partire dalla pratica di Lonzi, Meglio ancora: una metodologia a partire dalla elaborazione dei suoi concetti. Theorising the Artist Interview non è un libro su Lonzi – anche se molti articoli la ricordano e Farinati stessa l’ha studiata approfonditamente – ed è importante rimarcare questa differenza. È un libro sulla voce, i suoi utilizzi e le possibilità che dischiude.

Possibilità che diventano visibili se guardate attraverso il prisma di una teoria critico-artistica che cerca e genera l’incontro tra individui, ma che promuove anche – nelle sue latitudini femministe – un modo diverso per diventare soggetti e guardare alla soggettività altrui. Non si parla qui di decostruire l’altro o noi stessi, l’artista o l’opera, ma di considerare – con annesse e connesse le responsabilità che ne derivano – l’atto critico come un atto creativo che non si può fare da sole. Si delinea un altro modo di guardare all’intervista, lontano da una visione “estrattiva” dell’identità a partire dalla conversazione, ma volto piuttosto all’impegno – anche non necessariamente politico – dedicato al far succedere qualcosa.

Forse è prematuro, ma leggere le nuvole è importante. E sembra che si muova qualcosa nei cieli siderali dell’accademia. Non una rivoluzione, purtroppo; piuttosto il delinearsi di una direzione. Guardandolo sinotticamente, l’aumento dell’interesse per i sound studies e per le pratiche dell’ascolto, assieme all’accresciuta attenzione per la voce degli artisti e i modelli di conversazione, sembrano suggerire i contorni di una nuova critica. Una critica che prende le ideologie e le traduce in pratiche la cui origine non è necessariamente riconoscibile, anche se pesa sul risultato. Siamo di fronte a qualcosa che non rimane imbrigliato nel mondo della speculazione – anche se come si vede in questo articolo esistono nodi teoretici da risolvere – ma esorta alla creazione (e non già alla produzione). Magari non saranno le stesse persone che ne parlano ad inventare il nuovo, ma intanto si avverte un cambio di stato. Soprattutto, si percepisce una certa esortazione a non ri-fare.

Un consiglio semplice e applicato che potremmo distillare da queste letture potrebbe essere: “Prova a capire la ragione di fare un’intervista tra artisti o con un artista se il risultato finisce per somigliare ad un confronto tra esperti generici. E sentiti legittimata ad alzare l’asticella di quello che vorresti da una conversazione”.