Beatrice Marchi (Gallarate, VA, 1986; vive a Milano e Amburgo) è una giovane donna e un’artista emergente. La messa in discussione di questi due ruoli fa da sottotesto alla sua ricerca artistica, per cui processi di soggettivizzazione, come la transizione tra l’adolescenza e l’età adulta, inevitabilmente intersecano quelli di professionalizzazione innescati dal sistema dell’arte. Tra Milano e Amburgo – dove Marchi sta frequentando la Hochschule für Bildende Künste (HFBK) – abbiamo parlato di femminismo, industria creativa e travestimenti.

Michele D’Aurizio: Recentemente un blog di arte contemporanea chiamato Widewalls ha pubblicato una lista di “promettenti” artisti italiani. Al di là degli oscuri criteri di selezione – non ho approfondito, ma immagino si tratti del puro gusto personale degli editor –, ha fatto discutere che nella lista non fosse presente una sola artista donna. Ora, la tua è una ricerca artistica che vanta istanze femministe molto esplicite, ma mi chiedo se questa qualità non sia emersa, nel tempo, proprio in reazione a un contesto socioculturale con un assetto patriarcale e informato da poteri maschili, come quello italiano.

Beatrice Marchi: L’episodio che citi ha fatto esplodere una valanga di commenti su Facebook, molto divertente da seguire. Diverse artiste e professioniste dell’arte sono insorte – me compresa – e sono contenta che se ne sia parlato. Per me non si è trattato di mancate “quote rosa”, ma di persistere nel dare credito a un narcisismo maschile che ostacola l’emersione di modelli femminili, e di conseguenza reprime ogni iniziativa di autocoscienza nelle donne.

L’utente maschile si gasa con questo genere di liste, al contrario di molte donne che si sentirebbero addirittura a disagio a farne parte. È un fatto di mancanza di autostima. E questo è un difetto culturale. Il modello del bullo deve essere assolutamente superato!

Leggevo qualche tempo fa uno studio che analizza come le donne carismatiche suscitino antipatia in un gruppo, al contrario degli uomini che fanno presto a diventare dei catalizzatori. Credo che anche per questo motivo molte donne rinuncino a ricoprire incarichi direzionali o pubblici: non si sentono a loro agio in ruoli autoritari. Mi è capitato diverse volte di dirigere gruppi, sia di maschi che di femmine; in quei casi punto tutto sulla simpatia, proprio per non risultare seccante; ma capisco che così una leadership è poco credibile.

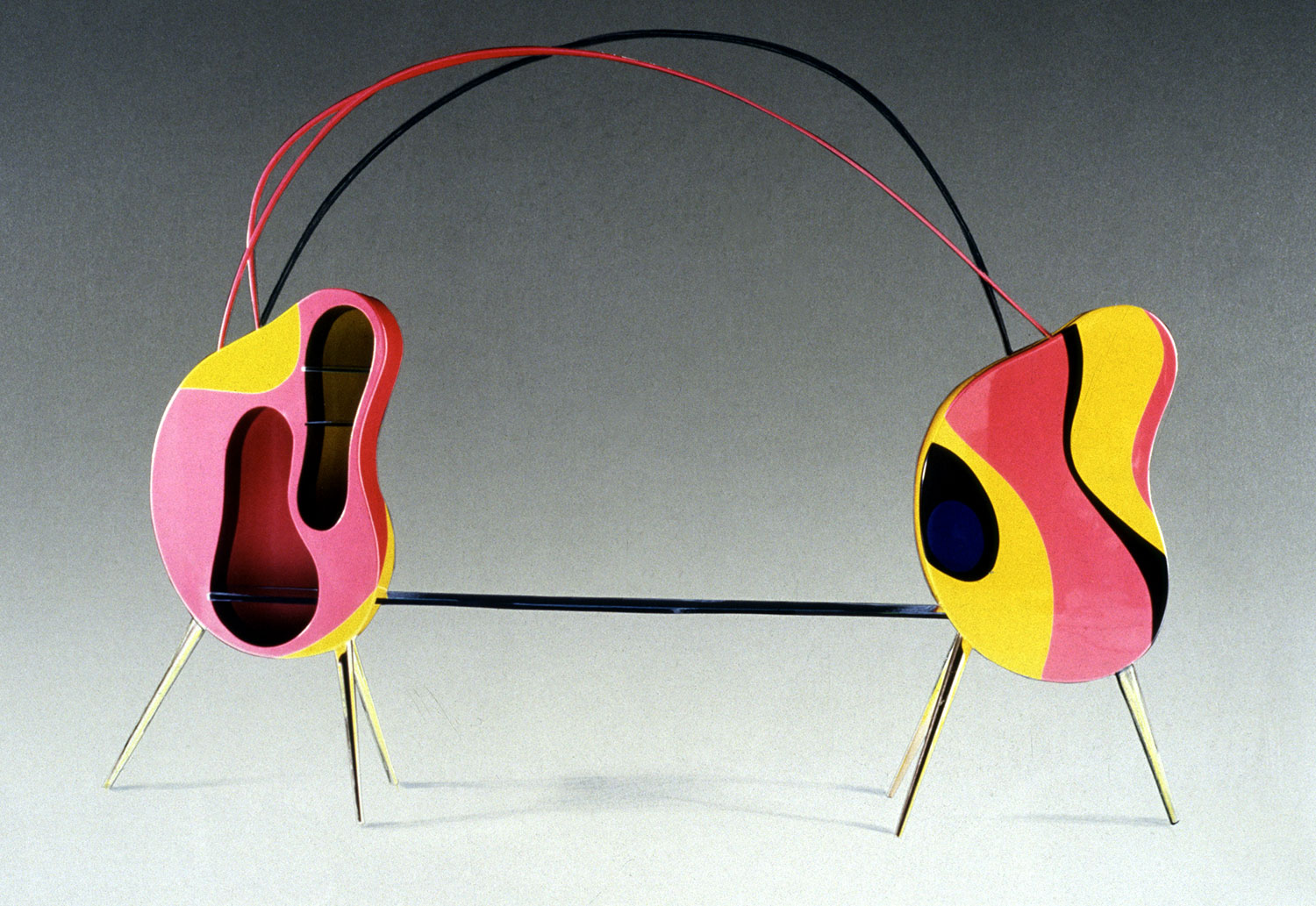

MDA: Quando abbracci la figura femminile, infatti, ne fai sempre un “personaggio” codificato nell’immaginario maschile: una sirena, una pop star, una pornostar ecc. La stessa esplorazione della sessualità femminile si riduce alla compilazione di un campionario di pose nel quale il dato naturale è tagliato fuori.

BM: In realtà, nel mio approcciare questi cliché, l’immaginario maschile non è mai pienamente appagato. Ad esempio, nel progetto Susy Culinski and Friends (2015) ho coinvolto numerose artiste donne a contribuire con uno o più disegni a sfondo erotico. A sottolineare una differenza tra i generi e quindi rimarcare l’assenza di un apporto femminile in molti ambiti della cultura visuale, è stata la reazione di molti spettatori maschi rimasti delusi per non aver trovato quello che si aspettavano.

In questo progetto mi interessava creare un rapporto di complicità con altre artiste. Noi donne siamo state educate come brave bambine, ma mantenere quel ruolo per molti anni senza avere dei riconoscimenti può essere frustrante. Una delle qualità della femmina/brava bambina è infatti l’etica del lavoro: le donne difficilmente prenderebbero delle scorciatoie per raggiungere una vetta professionale e raramente si comporterebbero da stalker. Come invece, per esempio, sta accadendo nell’era delle tecnologie digitali. Basta avere un laptop e una cameretta; si smanetta un attimo con uno dei tanti sofware professionali ormai alla portata di tutti; e, voilà, si ha il sito – o il blog, o la piattaforma social – più figo del mondo. Tutti autoproclamatisi professionisti. Questi nuovi mezzi, che da una parte abbattono i costi di produzione, allo stesso tempo creano una generale insicurezza professionale difficilmente accettata dal sesso “forte” che, un po’ goffamente, continua a inseguire appellativi professionali – siano pure quelli di artista, curatore, Dj, o blogger. Alle donne questa autolegittimazione non interessa.

MDA: Le tue opere, però, si distinguono proprio per una povertà estetica che riflette i prodotti creativi “arrangiati” e “raffazzonati” diffusi su Internet. Sei un’abile videomaker e montatrice, e una fotografa competente. Però è come se, quanto utilizzi questi mezzi, ti auto-sottoponessi a un processo di “de-skilling”, cioè di dequalificazione professionale. Ultimamente, inoltre, disegni e dipingi, abbracciando procedimenti che, al di là degli esercizi in accademia, non hai mai approfondito. Questo tuo fare va oltre un desiderio di sperimentazione linguistica, e credo sia più una critica al virtuosismo, o meglio un verso a quel simil-professionalismo che condannavi prima. Forse la radicalità delle tue opere sta proprio nell’affermare che l’arte debba essere il luogo nel quale si evidenziano gli inviluppi, i vicoli ciechi ai quali è approdata l’industria creativa.

BM: Esattamente. Credo che, nel momento in cui l’estetica dell’alta definizione sia finita alla portata di tutti, i linguaggi “alti” si siano irrimediabilmente fusi con quelli “bassi”. In questo modo, oggi, una certa qualità delle immagini non è indissolubile da un fattore di mediocrità.

Nel mio lavoro questa critica entra indirettamente perché, scegliendo di focalizzarmi su dei soggetti narrativi, non ho mai dovuto soffermarmi su una tecnica o uno stile. Con la fotografia, con cui ho iniziato, gradualmente mi sono allontanata dai dettami del mezzo per abbracciare la messa in scena che lo scatto fotografico sempre richiede. Anche nella pittura e nel disegno, di cui tuttavia non posso dire di essere esattamente un’autodidatta, non mi interessa approfondire una “maniera”, per cui rimango piuttosto distaccata, lavorando alle mie immagini come se fossero illustrazioni. Il mio approccio qui vuole tanto fare il verso alle ansie prestazionali nei processi di professionalizzazione, quanto suggerire una parodia della figura dell’artista – come faceva Rembrandt nei suoi autoritratti in cui si travestiva e “interpretava” sé stesso.

MDA: È interessante che menzioni la questione del “travestimento”… Abbiamo recentemente visitato insieme la 9a Biennale di Berlino, che è intitolata “The Present in Drag” [Il presente travestito]. Visitando la mostra, la sensazione era che l’arte contemporanea abbia perso ogni proposito di immaginare una via di fuga, un presente alternativo, ma piuttosto documenti uno stato delle cose paradossale, ossimorico – com’è appunto ossimorica l’identità di una drag queen.

Le tue opere eludono ogni dicotomia del giudizio estetico: di fronte a quelle non ha realmente senso menzionare il brutto e il bello, l’alto e il basso… Come pure nei soggetti è invano indagare il limite tra l’esplorazione e la rappresentazione del sé. Credi potremmo dire che la tua è un’arte “travestita”?

BM: In alcuni casi accade, ma non in maniera sistematica. Credo che ci sia una certa differenza tra sfruttare un linguaggio al fine di comunicare un contenuto, e focalizzarsi su un format estetico come ragione del lavoro. In questo caso si rischia di creare fraintendimenti del messaggio, e soprattutto di sottovalutare i propri argomenti.

La mia non è una scelta di campo e piuttosto deriva indirettamente da una pratica narrativa: ovvero dal desiderio di restituire un’analisi psicologica di alcuni comportamenti, in particolare quelli in cui un singolo imita l’attitudine del gruppo – come un bambino che tende a copiare i grandi, ad esempio – o la reiterazione di certe dinamiche in aggregati sociali quali una classe, una famiglia, un team professionale. In questo senso, voglio raccontare, o impersonare, l’insicurezza degli artisti che si approcciano al sistema imitando i “grandi”. È in quest’ottica che attuo un lavoro sulla messa in scena.

La figura della drag queen quindi mi interessa. Parlando di molteplici livelli di imitazione (copia della copia della copia) mi viene in mente il recente fenomeno delle female drag queen. Qualche giorno fa ho provato a travestirmi come loro, cercando di copiarle con i trucchi e i vestiti che avevo in casa. Il risultato? Una sbagliatissima maschera di carnevale!

MDA: L’immaginario domestico, quelli dell’infanzia e dell’adolescenza sono bacini a cui attingi spesso, ma sempre per decostruirne lo status di idillio, quasi con attitudine white trash. E anche qui infatti tornano degli ossimori, dei ribaltamenti semantici: la fiaba sconfina nell’incubo; il giocattolo nel sex toy; il neonato nella commodity… E ancora: l’animale domestico si trasforma nel suo padrone; la giovane donna in un oggetto del desiderio maschile; una conversazione tra adolescenti in una canzone RnB. Tutto è così smaccatamente camp!

BM: Certo, ma nel mio caso è sempre e comunque un camp della provincia italiana…. Il mio tipo di travestito ha la parrucca sbilenca, o le gambe storte sotto la gonna, o il piumino sopra al costume di carnevale. È un travestimento usato per rimarcare una goffaggine.

Nella canzone Never Be My Friend (2014) ho invitato alcuni amici artisti maschi a cantare con voci femminili un testo tratto da una lite tra adolescenti trovata su Facebook. Mi interessava che le loro recite suonassero come una presa in giro; mentre se avessi assunto degli attori professionisti, l’imitazione sarebbe stata meramente teatrale. Allo stesso modo, nelle performance Concert for Caballeros (2014) e Concert for Solista (2016) alcuni artisti cantavano dei testi scritti da loro in veste di cantanti. È nelle tracce orecchiabili ma imperfette, è nel tremolio della voce, è negli sguardi timidi e bassi, è in uno spettacolo che non riesce a essere spettacolare che allora crolla la messa in scena.

Pur avvicinandomi alla sfera del reale, non mi interessa entrarci veramente dentro. E non mi interessa neppure che le mie opere operazioni “strizzino l’occhiolino” tanto allo status di oggetto reale che a quello di opera. In ogni caso, mi chiedo se si arriva a toccare una verità in questa infinita stratificazione di imitazioni della natura, nel momento in cui nella cultura è già insito qualche grado di finzione.

MDA: Non ti sembra, però, che questo interrogativo accomuni la tua ricerca a quella di tanti tuoi coetanei artisti, e che quindi possa qualificare una sensibilità generazionale? Non per abbandonarsi del tutto alle forme del pensiero debole, ma credi davvero che il senso delle cose che facciamo consista nel tentativo di mostrare una “verità”? Non è forse nell’abitare il tempo ossimorico del presente e percorrerlo come in uno “slalom gigante”?

BM: Non ci mostrava forse un realismo spiazzante nelle sue metafore surreali e grottesche sulla società a lui contemporanea, quel “gran bugiardo” di Federico Fellini?

Sicuramente in questa fase storica governata dai social network esiste una sensibilità globale intorno alla questione della messa in scena, ma penso che localmente esistano tante, particolari differenze che fanno sì che il luogo in cui una persona cresce ne determini una concezione di “finzione” peculiare.

La cultura italiana racconta un provincialismo che mi interessa, che emerge quanto più ci sforziamo come matti di fare i cosmopoliti. Trovo che in ciò ci sia qualcosa di molto comico. E comunque, se si osservano queste attitudini come delle caricature, quelle diventano uno spunto per vedere la nostra particolare bellezza, che deriva appunto dalle insicurezze – un tremolio tra il reale e il melodrammatico, tra un talk show e una seduta dalla parrucchiera.

Gli operatori culturali, i “professionisti dell’arte” hanno la responsabilità di alzare la posta in gioco… Ma la posta non si alza fingendo all’infinito di essere mega-positive. Perché in fondo penso che assomigliamo più ad Alberto Sordi vestito da donna nei Vitelloni che agli angeli di Victoria’s Secret.