Roberto Calasso nel suo saggio La follia che viene dalle ninfe scrive che “Apollo è stato il primo invasore e usurpatore di un sapere che non gli apparteneva”. L’autore racconta che quando Apollo arriva sulla Terra, con l’idea di fondare il suo culto, la prima persona che incontra è la Ninfa Telfusa. Interpretando Omero, Calasso spiega che nel definire la Ninfa il poeta usa la parola apemon, che significa illeso, intatto, non toccato dagli uomini (o dagli dei), unita alla parola choros (luogo). Apollo arriva dunque per conquistare e sottrarre alle Ninfe, custodi della natura, il sapere oracolare in sinergia con gli organismi viventi che esse proteggono. Egli usurpa una “conoscenza liquida”, che scorre nell’acqua – in questo caso delle fonti idriche che la Ninfa e la Draghessa di Delfi tutelano e con cui vivono in armonia – liberamente in comunicazione con tutti gli altri organismi naturali. Questa, secondo la mitologia occidentale, può essere considerata una delle prime vicende della storia coloniale, invischiata in rapporti di potere legati alla supremazia divino-maschile sulla natura, che acquisisce il diritto sull’ambiente e sui suoi abitanti, chiunque essi siano, umani o non umani.

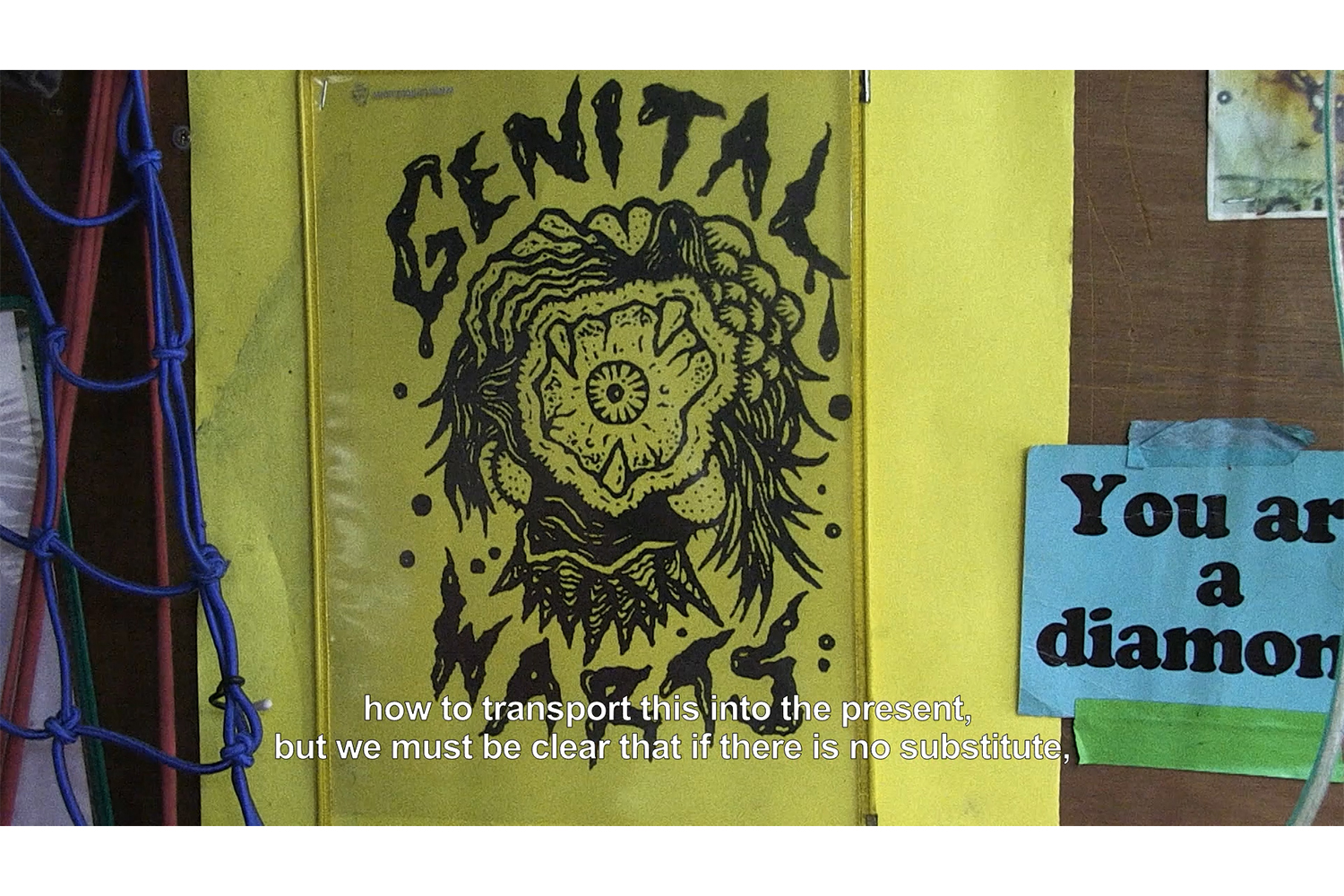

In qualche modo Ciguatera (2022), la complessa installazione multimediale commissionata a Diana Policarpo per l’Ocean Space di Venezia, ha fatto riaffiorare in me questo mito e la sua reinterpretazione. Una mappatura simbolica delle storie coloniali, originata da un senso di responsabilità personale, il lavoro rientra nel percorso di ricerca e attivismo portato avanti dall’artista. Il lavoro di Diana Policarpo si concentra, infatti, sullo scavo di dinamiche subalterne radicate in logiche di potere e normatività, che hanno controllato le risorse e creato economie incuranti della vita altrui. Condotto attraverso il disvelamento di storie taciute dalla linea del tempo ufficiale, i suoi progetti rendono manifeste le interazioni di una dimensione “oltre l’umano”. Ciguatera, che prende il titolo da una malattia, – un’intossicazione le interazioni di una dimensione “oltre l’umano”. Ciguatera, che prende il titolo da una malattia, – un’intossicazione alimentare che si sviluppa mangiando pesce di barriera contaminato da specifiche microalghe tossiche – è stato filmato alle Ilhas Selvagens, luogo collegato alle intossicazioni da ciguatera a uno dei livelli più alti della Terra.

Quello che segue è il flusso di una lunga conversazione avvenuta subito dopo la presentazione del lavoro, tra chi scrive e l’artista. Per singolare coincidenza, la prima cosa che ho appreso è che l’avvelenamento da ciguatera è stato documentato per la prima volta nell’Odissea di Omero e nei diari di navigazione. Spiritualità e scienza, natura e patriarcato, cura e tossicità, alchimia e lavoro, conoscenza ancestrale e fantascienza, ecologia e politica sono alcuni degli argomenti che abbiamo affrontato durante questo dialogo.

Ilaria Gianni: Ciguatera nasce dalla ricerca che hai condotto sulle Ilhas Selvagens portoghesi nell’oceano Atlantico settentrionale, dove hai iniziato a mappare e tracciare la biodiversità, dando voce alle formazioni vulcaniche del territorio, ai fossili e ai loro microrganismi capaci di raccontare una storia coloniale sulla natura. La forza poetica di portare rocce, alghe, piante, uccelli, conchiglie a svelare quest’altra versione dei fatti, a liberare le loro memorie – belle e dolorose – ci porta a fare i conti con la dimensione naturale e la conoscenza che trattiene. La presenza di un tempo antichissimo e l’attivazione della drammaturgia di un sapere geologico profondamente sepolto nel paesaggio oceanico, ci induce a considerare l’isola come una comunità viva e pulsante da cui c’è molto da imparare. Come hai ascoltato queste voci? Come le hai riconosciute e cosa hai sentito e colto? Infine, cosa hai deciso di esporre o nascondere di queste storie?

Diana Policarpo: Volevo che questa installazione collegasse l’Oceano allo Spazio, ponendo in relazione due territori analoghi, in questo caso le Ilhas Selvagens e Marte. Mi interessava in particolare che il piccolo arcipelago delle Ilhas Selvagens, una riserva naturale e attualmente uno dei luoghi più contaminati da ciguatera – una tossina pericolosa che proviene da alghe tossiche e attraversa l’intera catena alimentare –, non fosse accessibile se non a scienziati e militari. Entrambi i luoghi contengono un’arcaica vita microscopica sopravvissuta a condizioni estreme.

L’isola, di origine vulcanica, ha un passato storico e politico molto violento. L’uccisione di massa delle berte maggiori e delle balene, la pesca illegale e lo sfruttamento delle risorse naturali, come i minerali, l’urzella, le piante del ghiaccio, i licheni, mi hanno spinto a condurre ricerche più approfondite sulla

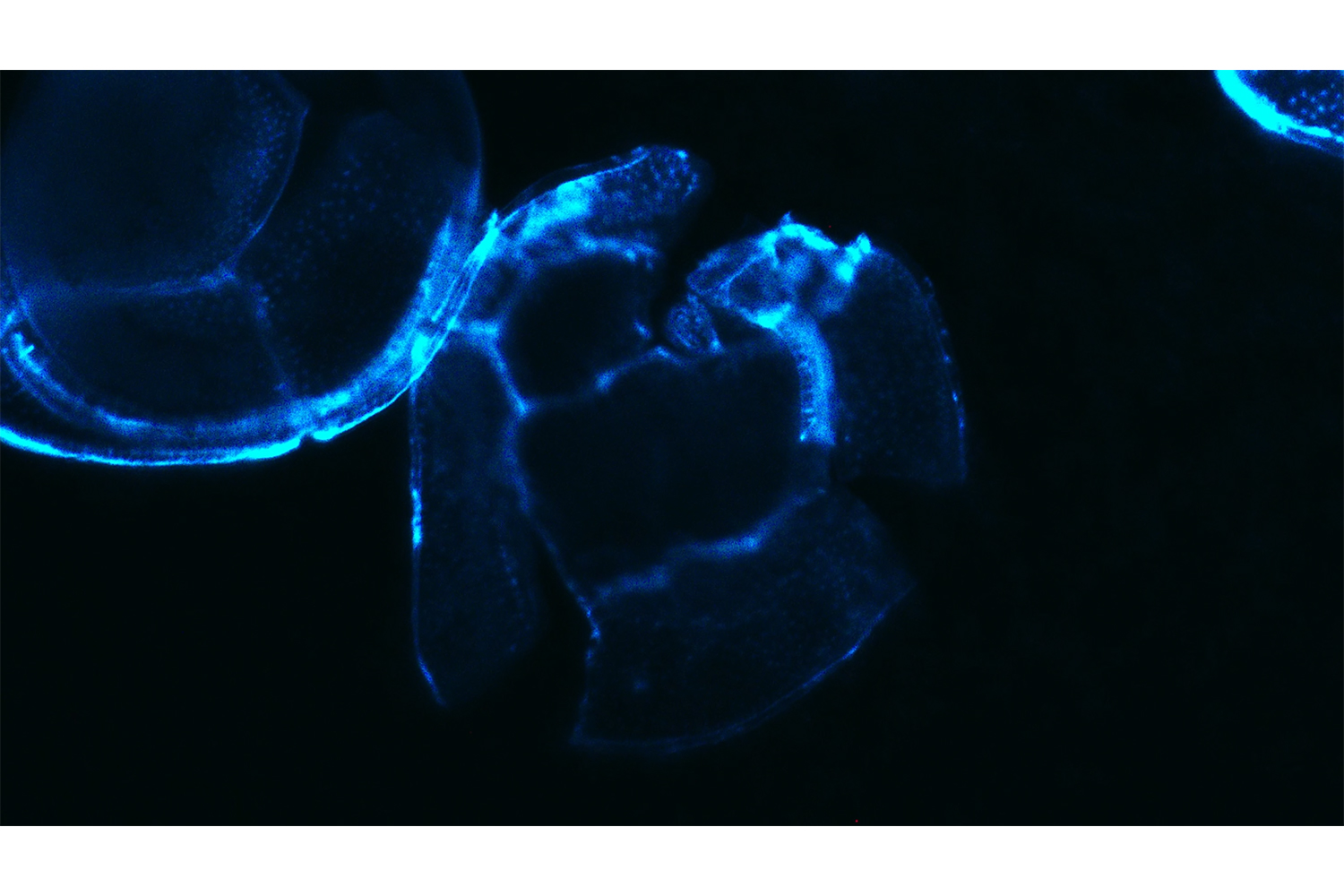

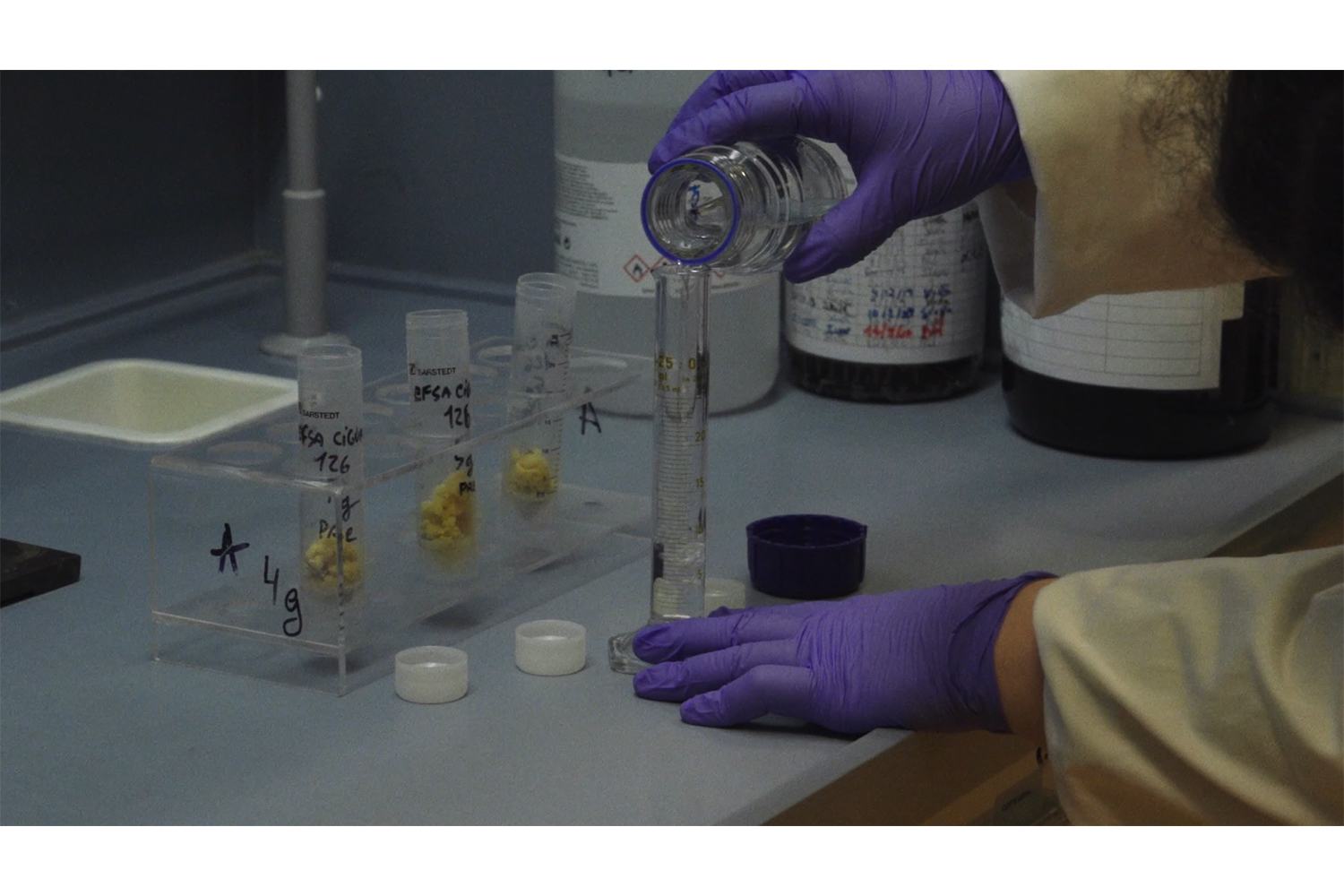

sua storia. Volevo anche continuare a lavorare a un progetto che riprendesse l’idea di tossicità, sulle diverse forme di guarigione e di conoscenza ancestrale, ed è così che è arrivato il tema della ciguatera. Ho trascorso tre settimane sulle Ilhas Selvagens, vivendo in una base militare. I processi di scrittura, disegno, riprese video, registrazione audio sul campo – a terra e sott’acqua – sono avvenuti contemporaneamente. Volevo osservare come i pesci, le alghe e le comunità intertidali fossero influenzati da diversi eventi. Ho anche raccolto campioni d’acqua da far analizzare in seguito all’IPMA di Lisbona, da biologi marini già coinvolti nel progetto. Naufragi, eruzioni vulcaniche, cambiamenti climatici, attività estrattive in alto mare e inquinamento hanno alterato gli ecosistemi costieri, anche se non si conosce la portata del loro impatto. Inoltre, i cambiamenti nella produzione primaria degli oceani possono avere importanti conseguenze sulla struttura trofica degli ecosistemi, soprattutto nelle regioni della Macaronesia. Questa è stata la prima fase per iniziare a scrivere le sceneggiature dei diversi film che fanno parte dell’installazione. Uno dei video parte di Ciguatera è più documentaristico e utilizza materiale d’archivio e filmati provenienti da laboratori scientifici e spaziali, mentre gli altri due sono di finzione e presentano materiale girato sull’isola. Per uno dei film mi interessava creare il personaggio dell’isola, che parla del suo passato e di tutte le diverse comunità che hanno convissuto in quel luogo – fauna, flora, batteri, rocce. Nel secondo film è invece presente la società delle streghe marine ibride. Questo tipo di narrazione, che viaggia attraverso schermi diversi, è qualcosa che volevo sperimentare direttamente a partire dalla fase di scrittura, e che crea una sorta di circuito mentre si cerca di seguire i personaggi e le diverse scale dei loro corpi in relazione all’ambiente circostante. Ho voluto mappare e registrare i luoghi chiave dell’isola per consentire al pubblico di accedervi, dal momento che le Ilhas Selvagens non sono visitabili.

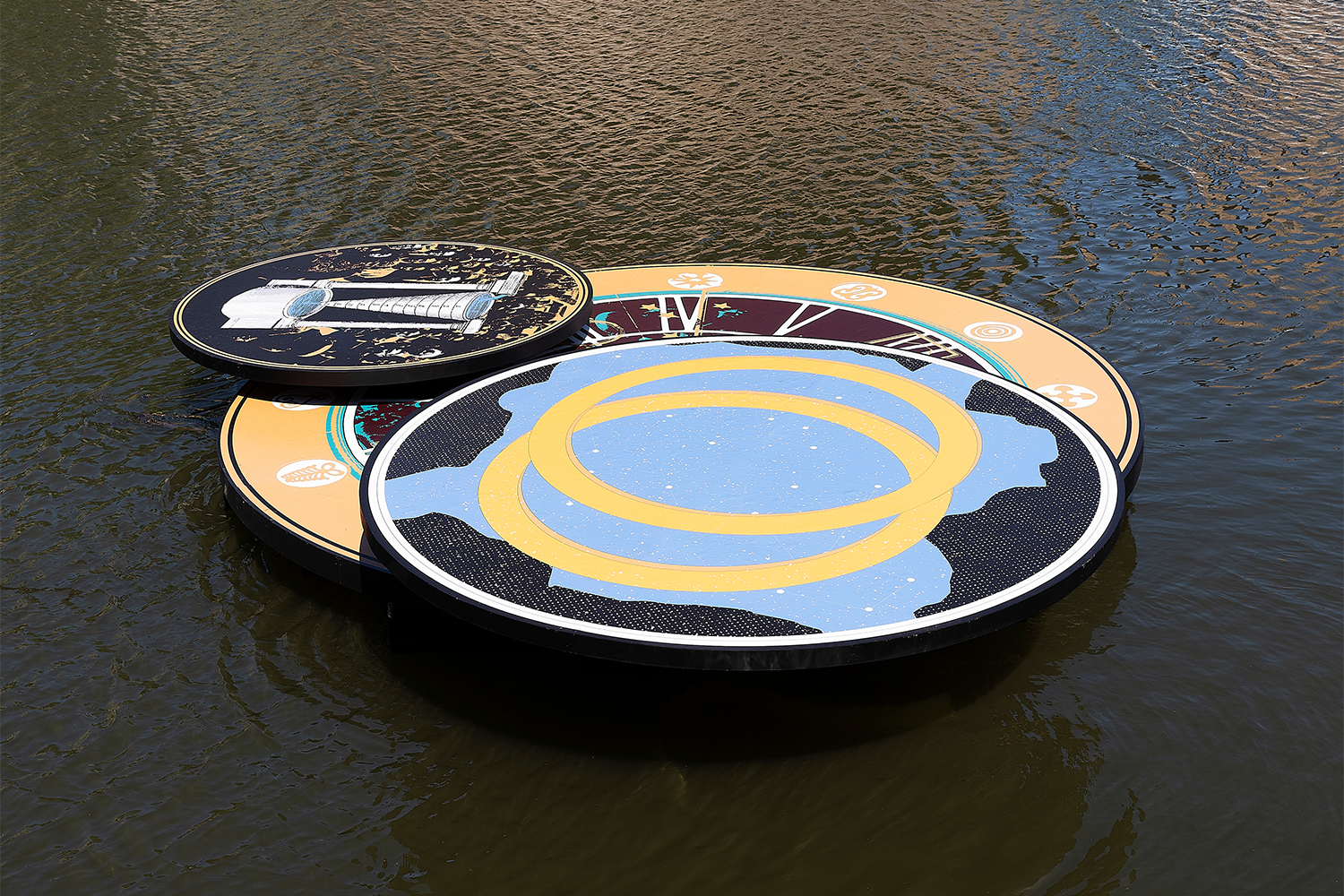

Gli elementi principali dell’installazione, le due sculture, sono contenitori di vari schermi che presentano le diverse storie e gli abitanti dell’isola. L’installazione sonora a dieci canali, composta in collaborazione con Odete, è stata attentamente pensata per utilizzare registrazioni sul campo, campioni e sintetizzatori. I suoni attivano l’intero spazio attraverso gli elementi naturali che viaggiano per ogni altoparlante: voce, acqua, strumenti a fiato, respiro, terra, suoni bassi vulcanici, tutti in una sorta di processo simbiotico. Il monitoraggio della biodiversità naturale e il racconto delle storie intorno alla ciguatera creano una complessa mappatura dello sfruttamento e dell’estrazione di fauna, flora, minerali e altre risorse naturali, dove la narrazione si insinua tra sintomi e fatti. Puntare l’attenzione su una tossicità che attraversa l’intera catena alimentare e presente in tutto il mondo, serve come punto di partenza per una conversazione importante su un percorso di cura e guarigione. Inoltre, come hai già detto, nell’installazione sono presenti le idee di spiritualità, magia e rituale, collegate alla mitologia.

IG: La tua narrazione visiva è spazializzata in un palcoscenico scultoreo immersivo e scenografico su cui si sovrappongono diversi media: suono, materiale organico, video. Quando si cammina intorno all’installazione è come se ci si trovasse nel territorio originario. Come hai immaginato l’intera installazione quale paesaggio all’interno della chiesa di San Lorenzo? Il luogo ha influenzato in qualche modo la creazione dell’opera?

DP: Quando ho iniziato a sviluppare questo lavoro, ho tratto grande ispirazione dal territorio esistente, che è un luogo complesso, estremo in termini di geologia, di tempo profondo, di ricchezza di microrganismi. Quando si inizia a mappare un luogo non accessibile al pubblico, si desidera documentare il più possibile le sue caratteristiche, ma si sente anche il bisogno di cogliere il modo in cui quel luogo affronta i propri cambiamenti. Questa è stata la mia esperienza immediata sul posto. Mentre vi conducevo le ricerche, ho imparato che la contaminazione da ciguatera provoca la perdita del senso del tempo e del luogo, nonché momenti di allucinazioni, quindi volevo continuare a lavorare con l’aspetto della psichedelia che avevo già sperimentato in progetti precedenti.

L’intero progetto solleva anche domande sulla natura del documentario, dell’archivio, sul rapporto tra fatto e fantascienza. Mi piace molto lasciare questa sospensione alla lettura degli spettatori e far decidere loro come camminare nell’Ocean Space. Non si è guidati in modo rigido, ma si è liberi di vagare tra i dettagli, o di trovarli. L’aspetto più importante è creare l’esperienza di un territorio ad accesso vietato. La mia idea era quella di riunire tutti questi potenti elementi naturali: la presenza dell’acqua, della terra, del vento, la presenza del fuoco legato all’alchimia. Tutto è stato costruito in Italia, con l’aiuto di un grande scenografo, Rinaldo Rinaldi, che ci ha ospitato nel suo studio per un paio di settimane. Entrambe le sculture sono state realizzate per essere toccate, annusate e purificate con il sale. La sfida di installare l’opera nella chiesa di San Lorenzo mi ha fatto ragionare in termini di scala. La chiesa non è solo un’opera straordinaria per la sua architettura, ma anche così potente da non poter essere contrastata. È stato naturale che il lavoro si riferisse al luogo specifico, volevo dare la sensazione che l’opera fosse sempre stata lì e questo, in qualche modo, è arrivato al pubblico, dandomi la possibilità di riflettere sulle reazioni delle persone quando si gioca con l’idea di scala, con i materiali e con i sensi.

IG: In che modo la tossicità è diventata metafora di questo lavoro e, più in generale, un tema della tua ricerca in relazione a un mondo naturale colpito da una storia di violenza e dal progresso del capitalismo patriarcale?

DP: Possiamo apprendere molto semplicemente osservando, ascoltando e agendo, imparando come la natura sia capace di adattarsi sempre e come la tassonomia, la scalabilità, la simbiosi siano importanti per la costruzione e l’immaginazione di altri futuri possibili.

Il mio studio sulla tossicità non è solo una metafora: credo davvero che dovremmo pensare a ciò che è tossico nella nostra vita e attraverso quali modalità veniamo colpiti dalla tossicità. Tocca le frontiere tra il vivente e l’inanimato e l’interdipendenza che esiste nell’animismo stesso. Ogni volta che realizzo un’opera penso a questi concetti. Ci sono sempre due narrazioni. Cosa è veleno e cosa è cura? Cosa è tossico e cosa è sano nelle nostre vite?

Cerco costantemente di affermare come sia nostra responsabilità trovare il modo di guardare alle pratiche anticapitaliste, antimperialiste, antirazziste e alle politiche di cura nelle nostre vite, con un approccio che vada al di là dell’umano- centrico. Il mio è un tentativo di portare modalità di cura e guarigione, o forme meditative e rituali, in luoghi molto colpiti dalla violenza, o dall’inquinamento, dalle attività estrattive o dalla tossicità. Possiamo anche pensare a cosa sia la tossicità a livello planetario, ed un esempio è il patriarcato. Come possiamo trovare modalità di guarigione per qualcosa che è stato imposto e incorporato nella nostra società? Ovviamente il realismo speculativo, il femminismo intersezionale e la fantascienza portano con sé queste domande e le possibilità di immaginare nuovi futuri usando meccanismi e strumenti che non riguardano solo la resistenza, ma anche la riflessione sulle politiche di cura e di non violenza.

Secondo il mio punto di vista alcune cose sono ancestrali, ad esempio lavorare con le piante medicinali e crescere con cerimonie spirituali (non solo puramente religiose), con pratiche che provengono da tradizioni pagane e folcloristiche, compresi i rimedi popolari, i canti di lavoro, e le pratiche di guarigione tra le donne come forma di professione condivisa. Per me è stato importante mantenere questo aspetto nei diversi progetti. Guardare al tema più ampio della contaminazione può essere un modo per agire e creare una costellazione di discussioni e domande intorno all’idea di guarigione e cura, per comprendere che deve essere uno sforzo comune che va oltre l’esistenza singola e alienata che si aspettano i governi su scala globale. Il potenziale della fantascienza, per me, sta nell’essere in grado di articolare il discorso della scienza, della terra, dell’attivismo, della discussione, ma anche del sogno e dell’auspicio per un futuro con uno o più scenari possibili. La domanda è: come posso materializzare questa scrittura sperimentale, la cinematografia sperimentale nella composizione di un mondo? Come pensiamo alla guarigione e alla magia in antitesi alla scienza mercificata e prodotta dall’uomo?

IG: Nel tuo lavoro riconfiguri una prospettiva politica, etica e sociale attraverso l’ambiente. Studiare l’ambiente per capire la società invece di imporre la società sull’ambiente. Una prospettiva che viene affrontata anche nell’ambito dell’umanesimo ambientale. I concetti di natura e spiritualità

che riguardano, da un lato, la riattivazione di forme alternative di conoscenza e, dall’altro, la costruzione di comunità sono molto presenti nel tuo lavoro. Cosa ha scatenato questo interesse per l’ecologia e la politica? Da dove nasce la tua posizione di ricercatrice?

DP: Questa domanda mi ha fatto viaggiare a ritroso, ai tempi in cui frequentavo il corso di laurea in studi artistici, quando alcuni miei coetanei, e in particolare le persone che si identificavano come donne, venivano criticati per aver inserito nelle loro opere delle note biografiche, perché non era appropriato per i nostri tempi. Ricordo di aver pensato che non volevo fare un lavoro su me stessa o usare necessariamente la mia immagine, ma mi ispiravo ad artisti che usavano il proprio corpo per fare arte, o a poeti e scrittori che usavano le loro storie. La domanda che mi ponevo era come portare la mia esperienza biografica, che è tutto ciò che conosco, all’interno del mio lavoro, quando i miei insegnanti dicevano che non avrei dovuto farlo. È stato importante riflettere sotto questa prospettiva. Tutto ciò che creo è biografico poiché nasce dal rapporto con le tre generazioni della mia famiglia che mi hanno preceduta che hanno lavorato con le erbe, con le pratiche curative o con le terapie olistiche. L’idea di essere vicina a queste forme di conoscenza e alla natura è presente nella mia formazione da quando ne ho memoria. Da un altro punto di vista, sono sempre stata molto interessata all’astronomia e alla geologia, con le domande che ciò solleva riconducibili anche allo sviluppo e alle potenzialità della fantascienza. Passo dopo passo ho iniziato a lavorare con molti aspetti della vita legati alla salute, alla politica e alla letteratura.

I miei lunghi viaggi hanno iniziato ad intrecciarsi ai miei progetti quando mia nonna ha avuto il suo secondo tumore e ho lavorato a Death Grip (2019). Sono andata in India e in Nepal per sapere di più su un trattamento alternativo per guarire dal cancro e per filmare la vita dei lavoratori durante la raccolta dell’Ophiocordyceps sinensis, un famoso fungo che cresce nell’altopiano himalayano. Si tratta di un fungo parassita estremamente raro, utilizzato da secoli nella medicina tradizionale asiatica. Secondo le credenze popolari, ha benefici terapeutici, farmacologici e medicinali e viene utilizzato per il trattamento di diverse malattie. Con Nets of Hyphae (2020) è stato più o meno lo stesso, nel momento in cui mi sono interessata all’ergotismo, studiando la storia del Claviceps Purpurea. Mescolo note biografiche con interviste a testimoni, in modo da portare al centro del lavoro personaggi che non siano esclusivamente umani. Quindi, tornando alla tua domanda, il mio interesse nasce dal fatto che queste forme di conoscenza sono state presenti nella mia vita e nell’ambito di casi studio su argomenti che desideravo, e desidero, conoscere meglio per capirne e affermarne l’impatto globale.

IG: Le collaborazioni tra artisti e scienziati hanno una lunga storia. Negli ultimi anni, gli artisti si sono uniti agli ecologisti per raccontare la biodiversità, le funzioni degli ecosistemi e gli effetti delle attività umane sull’ambiente. In molti casi, i primi hanno anche ampliato l’impatto delle attività di ricerca ecologica, comunicando le scoperte scientifiche in modi creativi a platee diverse. Queste collaborazioni interdisciplinari portano a nuovi modi di vedere, sentire, sperimentare e conoscere. Nel tuo lavoro elevi la conoscenza scientifica al livello dell’esperienza estetica e l’esperienza artistica al livello della conoscenza scientifica. Eppure c’è qualcosa di alchemico, spirituale e ancestrale. Come riesci a creare un ponte tra queste due dimensioni?

DP: Parto dalla presenza, dall’essere sul posto e dall’opportunità di conoscerne meglio la flora e la fauna. Il secondo passo è mettermi in contatto con le pratiche di guarigione presenti in situ – con questo intendo la connessione tra la guarigione della terra e la guarigione di noi stessi. Un elemento vitale per compiere questo lavoro è infrangere i dualismi di differenziazione come natura e cultura, scienza e credenze, e un altro è fermare l’impulso violento di categorizzare, nominare, possedere e colonizzare la vita e la natura.

L’opportunità di lavorare e pensare con l’oceano è stata molto importante per me. Non avevo mai realizzato un progetto dedicato e in collaborazione con le specie marine e l’acqua, in un luogo così specifico come queste isole.

Negli anni ho sviluppato progetti incentrati su storie di luoghi dalla connotazione estrema, connessi con le risorse che esistono sul territorio, con il suo ecosistema, le storie pregresse, le conoscenze, i rimedi tradizionali, la politica.

Mi sono concentrata su temi specifici che riguardano la salute, l’economia, il capitalismo, la politica di genere, le relazioni e gli scambi interspecie. Per me, Ciguatera rappresentava una costellazione di temi che volevo indagare ulteriormente e desideravo osservare, con l’aiuto degli scienziati, tra cui come il cambiamento climatico influisce su parti specifiche del nostro pianeta.

Volevo lavorare con qualcosa che coinvolgesse le nozioni di tempo e spazio non vissute solo dagli esseri umani, ma anche, in modo diverso, dai non umani, dalle finzioni e da altre forme di vita. Senza questo aspetto, la conservazione non è possibile. Abbiamo l’opportunità di preservare la vita (tutta) solo durante la nostra esistenza e questo significa anche nutrire un senso di responsabilità nel pensare al passato e nel dare un contesto al presente, a ciò che è successo e ai problemi che abbiamo creato. Anche se non siamo stati gli agenti principali, siamo comunque corresponsabili dei danni di cui siamo testimoni, a causa del nostro vissuto in Europa, del nostro sistema di pensiero modernista, imperialista, della smania di controllare le risorse e le persone, di creare economie a dispetto della vita altrui. Per Ciguatera ero anche interessata all’idea di ripensare l’elemento roccioso e a come si tende a oggettivare l’idea di un’isola come qualcosa che galleggia costantemente, che viene occupata, invasa, sfruttata. Un’isola richiede tempo e diverse energie per formarsi: da un vulcano sommerso si evolve in qualcosa di più visibile. La collaborazione, come concetto, riguarda anche questo tipo di forze in costante formazione.

Aver realizzato qualcosa di scultoreo, visivo e sonoro che nasce dall’osservazione del tempo profondo e della geologia mi ha dato la possibilità di connettermi con la vita che esiste in un luogo preciso e di prendermene cura. Stiamo studiando diversi modi di vivere interconnessi e non sono solo gli esseri umani al centro della scena, ma tutti gli abitanti della Terra. Direi che non avere gli esseri umani al centro della mia narrazione è intenzionale, perché abbiamo bisogno di questa ampia partecipazione collettiva e dell’energia che ne deriva. Non si tratta solo di danni.