Sin dalla sua istituzione, per volere dell’architetto e pittore Arnold Bode nel 1955, Documenta ha ampliato i confini della curatela contemporanea e ha promosso un nuovo modo di fare arte. Nata come esposizione quinquennale su larga scala, Documenta è sempre stata meno orientata al mercato rispetto ad altre grandi rassegne di analoga portata (come la Biennale di Venezia, per citarne una), prediligendo la diffusione di pratiche sociali e di proposte artistiche spesso radicali. È sorprendente che ci siano volute quindici edizioni prima che la direzione curatoriale fosse affidata a un gruppo di artisti. La parola “documenta” deriva da uno scopo ben preciso, piuttosto esplicito nella prima edizione, ovvero fornire una sorta di documentazione del mondo contemporaneo. Un’opportunità di fruizione che è stata negata al popolo tedesco durante la dittatura nazista, in quanto lo Stato deteneva il controllo assoluto delle arti visive, un punto su cui tornerò più avanti in merito alle polemiche suscitate da Documenta 15 e all’incapacità dell’organizzazione di affrontare la complessità dei recenti sviluppi.

Il collettivo ruangrupa (scritto con la “r” minuscola) si è affermato in seguito alla liberalizzazione dell’Indonesia innescata dal collasso del regime autocratico di Suharto nel 1998. Costituitosi nel 2002 come organizzazione no-profit, negli ultimi vent’anni ruangrupa ha realizzato mostre, festival, laboratori d’arte, workshop, dando nuovo impulso alla ricerca oltre ad aver pubblicato libri, riviste e giornali online in contesti urbani. Il gruppo è stato invitato ad assumere la direzione di Documenta 15 da un comitato di selezione composto da curatori e direttori di musei di caratura internazionale. Questa idea ha preso slancio dalla volontà del comitato di assegnare un ruolo decisionale di primo piano a un gruppo di artisti anziché a un singolo celebrato curatore, rispecchiando una tendenza a sostenere e a valorizzare i collettivi sempre più sentita nel mondo dell’arte contemporanea degli ultimi anni. Il gruppo ha quindi deciso di invitare sessantasette partecipanti – tra cui molti collettivi –, provenienti perlopiù dal Sud del mondo. Sembra che esista solo una stima del numero di artisti coinvolti, con una cifra che sfiora i millecinquecento individui.

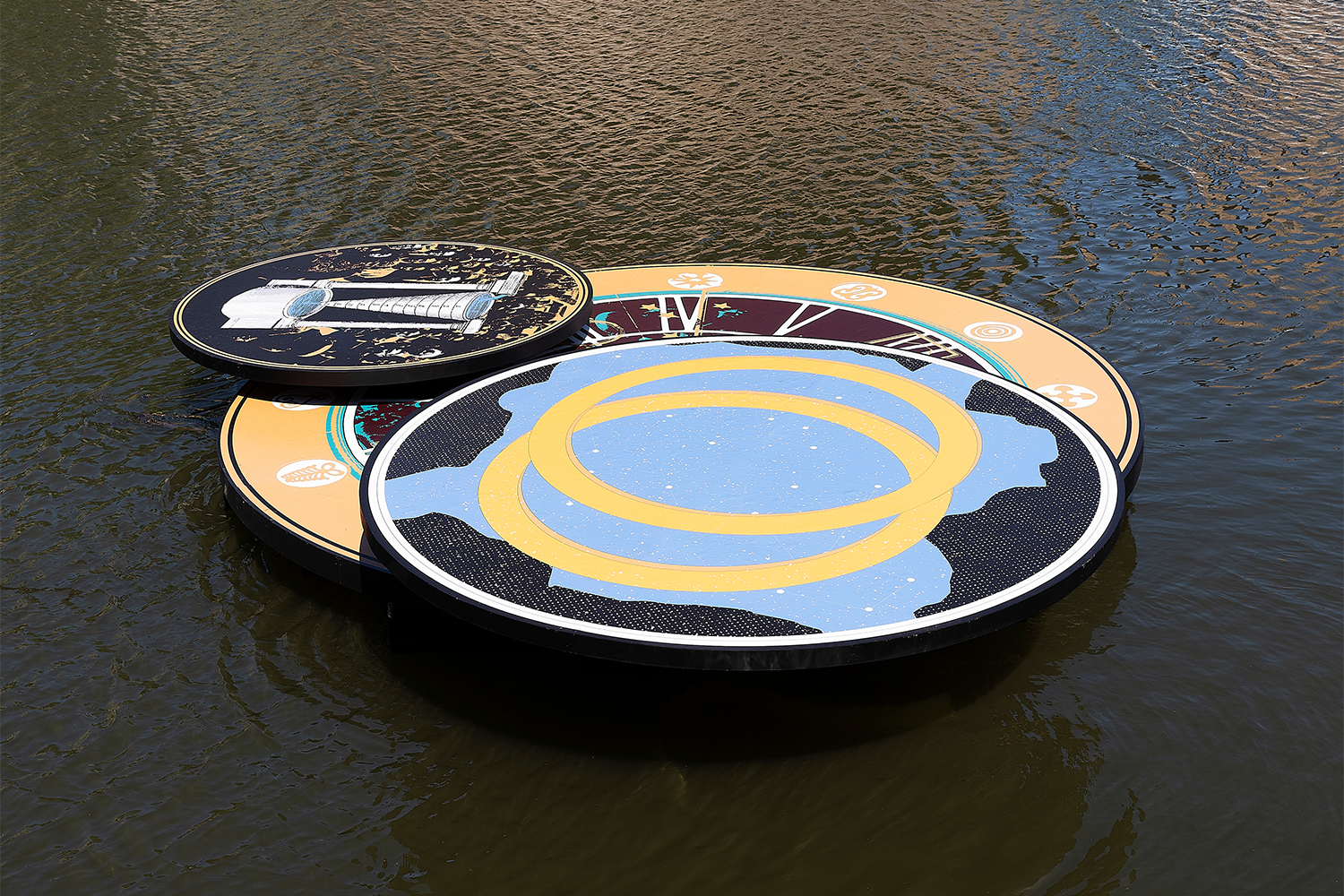

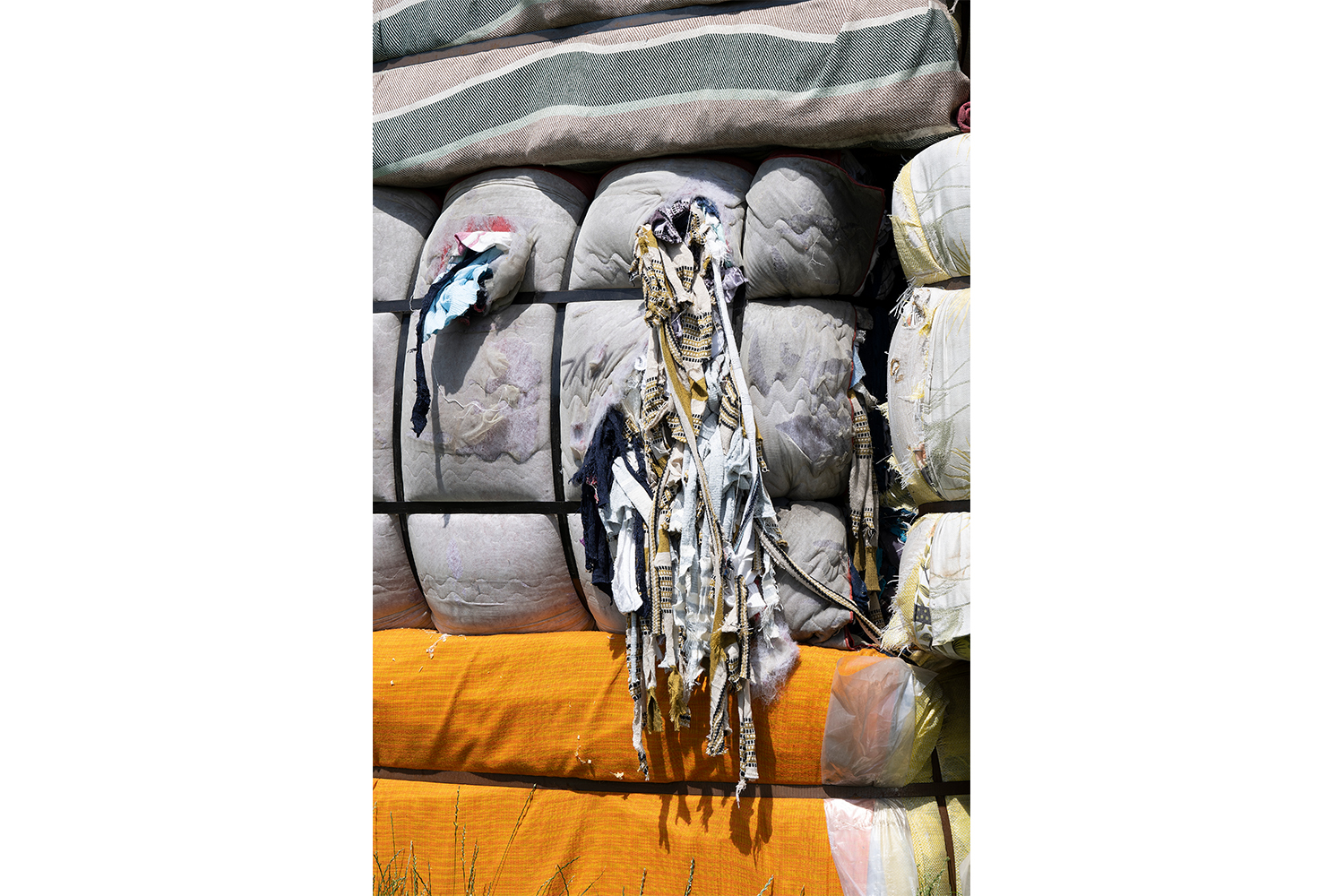

Il titolo di questa edizione è “lumbung”, un termine indonesiano che si riferisce a un granaio di riso a uso collettivo, un edificio utilizzato per la conservazione e l’essiccazione del riso raccolto dalla comunità. La cultura della condivisione, del compostaggio e del raccolto permea molti aspetti della rassegna. “Raccolto” è una parola che ricorre praticamente in ogni singolo output della mostra, dai meme di Cem A. (l’artista che si cela dietro l’account Instagram @freeze_magazine, nonché assistente curatore di Documenta 15) ad alcune delle installazioni e dei progetti più grandiosi come Lumbung Press di Erik Beltrán, che colloca un servizio stampa di pubblicazioni nel cuore della quinquennale. L’etica è privilegiata rispetto alla spettacolarità e all’estetica. Il collettivo ha espresso con chiarezza la propria visione curatoriale, affermando nel manuale di Documenta 15 che “l’arte è radicata nella vita. Invece di commissionare nuove opere d’arte, per documenta 15 abbiamo voluto mostrare i processi che le generano”. Sorge quindi spontanea una domanda: i contributi presenti in mostra incarnano e veicolano questo messaggio? Di che processi si tratta? Il paesaggio politico che si è delineato intorno alla stessa Documenta 15 ne è forse un risultato di cui siamo chiamati a prendere atto? La risposta è complessa.

Esiste una enorme disparità nel grado di sofisticazione che caratterizza i vari allestimenti in cui si articola la quinquennale. Da un lato sono presenti installazioni ambiziose e curate come il progetto Archives des luttes de femmes en Algérie. Fondato dall’antropologa e ricercatrice Awel Haouati in seguito alla rivolta popolare del 2019 in Algeria, nel tempo il gruppo ha accolto tra le sue fila la ricercatrice Saadia Gacem e la fotografa e archivista Lydia Saïdi. Allestita presso la sede del Fridericianum, l’installazione si propone di ripercorrere le tappe che hanno scandito la storia dell’attivismo, delle battaglie e dei movimenti che hanno visto le donne protagoniste tramite una selezione di documenti d’archivio che collegano il passato recente agli eventi storici che hanno cambiato il volto dell’Algeria, innescando in una prospettiva più ampia la diaspora algerina. I visitatori sono invitati a osservare, leggere e sfogliare un’enorme quantità di riproduzioni di materiali eterogenei risalenti a questo periodo, tra cui manifesti, fotografie e film – un contributo che potrebbe richiedere di per sé una intera giornata. Altri allestimenti sono più interattivi e meno compiuti, a tratti raffazzonati, e si discostano da qualunque approccio museologico.

La riflessione della mostra sembra incoerente e forse non troppo rigorosa e puntuale. All’inizio della mia visita ho chiesto informazioni al punto informativo in merito all’insegna al neon “Fanon Fried Chicken” che campeggia all’esterno del centro informazioni principale. Accompagnata dallo slogan “fast food per i miserabili della terra”, l’opera costituiva un chiaro riferimento al filosofo e saggista Frantz Fanon. Il personale addetto alle informazioni con uno sguardo vacuo mi ha detto che il cartello non faceva parte di Documenta 15, salvo poi scoprire che era opera Shy Radicals dell’artista Hamja Ahsan.

Un contributo che innegabilmente incarna la visione curatoriale di ruangrupa è Sada [regroup], che in arabo significa “eco”. È una iniziativa concepita da Rijin Sahakian a sostegno dell’arte contemporanea irachena. Tra il 2011 al 2015 Sada ha cercato di sostenere gli artisti contemporanei di Baghdad fornendo loro una rete analogica e digitale di contatti che fosse in grado di compensare la cancellazione dell’infrastruttura dell’arte contemporanea in Iraq dovuta a anni di guerra e di continua incertezza politica. In occasione di Documenta 15, Sahakian ha invitato gli ex partecipanti di Sada a produrre nuove opere video per riflettere sulla propria pratica e sulla situazione attuale. Molte delle opere incluse mostrano gli artisti iracheni che lottano per imparare l’arte in qualità di studenti, per mostrare e far conoscere la propria ricerca all’interno di un sistema oppressivo che pretende di controllare ciò che può essere visto ricorrendo alla onnipresente minaccia della violenza.

Non mancano tuttavia i momenti di umorismo. Ne è un esempio Football Kommando (2022), una produzione di Wakaliga Ugandauna compagnia cinematografica con un budget limitato fondata da Nabwana I.G.G. con sede fuori Kampala. Oltre a essere uno studio cinematografico, Wakaliga Uganda è un progetto comunitario che impedisce a molti adolescenti di cadere in una spirale di comportamenti antisociali promuovendo attività come la realizzazione di lungometraggi. I visitatori passano accanto a numerosi manifesti fatti a mano che pubblicizzano i film prodotti dallo studio per poi entrare in una sala cinematografica piena di sacchi di fagioli nella quale si proietta un film che racconta la storia di un calciatore tedesco che si allea con una madre ugandese per salvare il suo bambino rapito. Il film è coinvolgente e appassionante. La documentazione all’esterno della sala cinematografica è composta perlopiù da fotografie di scena. Questo lavoro ha il merito di illustrare in maniera semplice e diretta il processo di produzione collettiva all’interno di una comunità, senza ricorrere al cliché dei diagrammi (in particolare le mappe mentali) comunemente abusati nel resto della mostra. L’opera è inclusiva senza bisogno di dichiararlo.

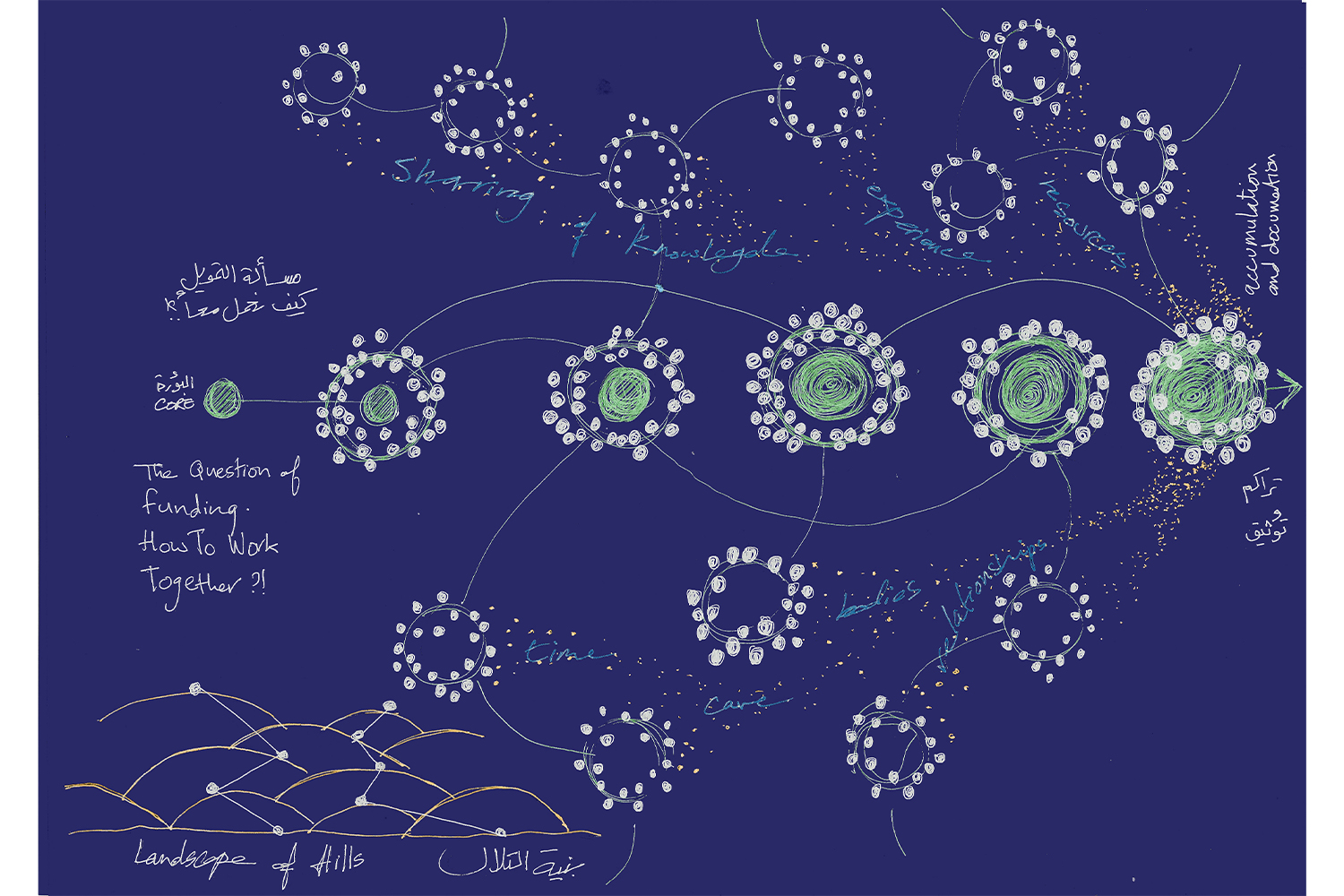

Il collettivo palestinese The Question of Funding ha co-curato una mostra assieme a Eltiqa, uno dei più antichi collettivi palestinesi gli dalla Striscia di Gaza. Questo contributo espositivo punta a sottolineare la stretta correlazione esistente tra vari modelli economici e le forme di solidarietà. L’operazione di The Question of Funding si è conclusa inaspettatamente con l’invito rivolto ai palestinesi di utilizzare Dayra.net, un servizio di tecnologia blockchain descritto come “un mezzo per far circolare il valore economico comune”. Uno dei pochissimi riferimenti alla tecnologia blockchain presenti in mostra, nonché uno dei primi che ho visto usare con senso critico in una rassegna di alto livello quest’anno.

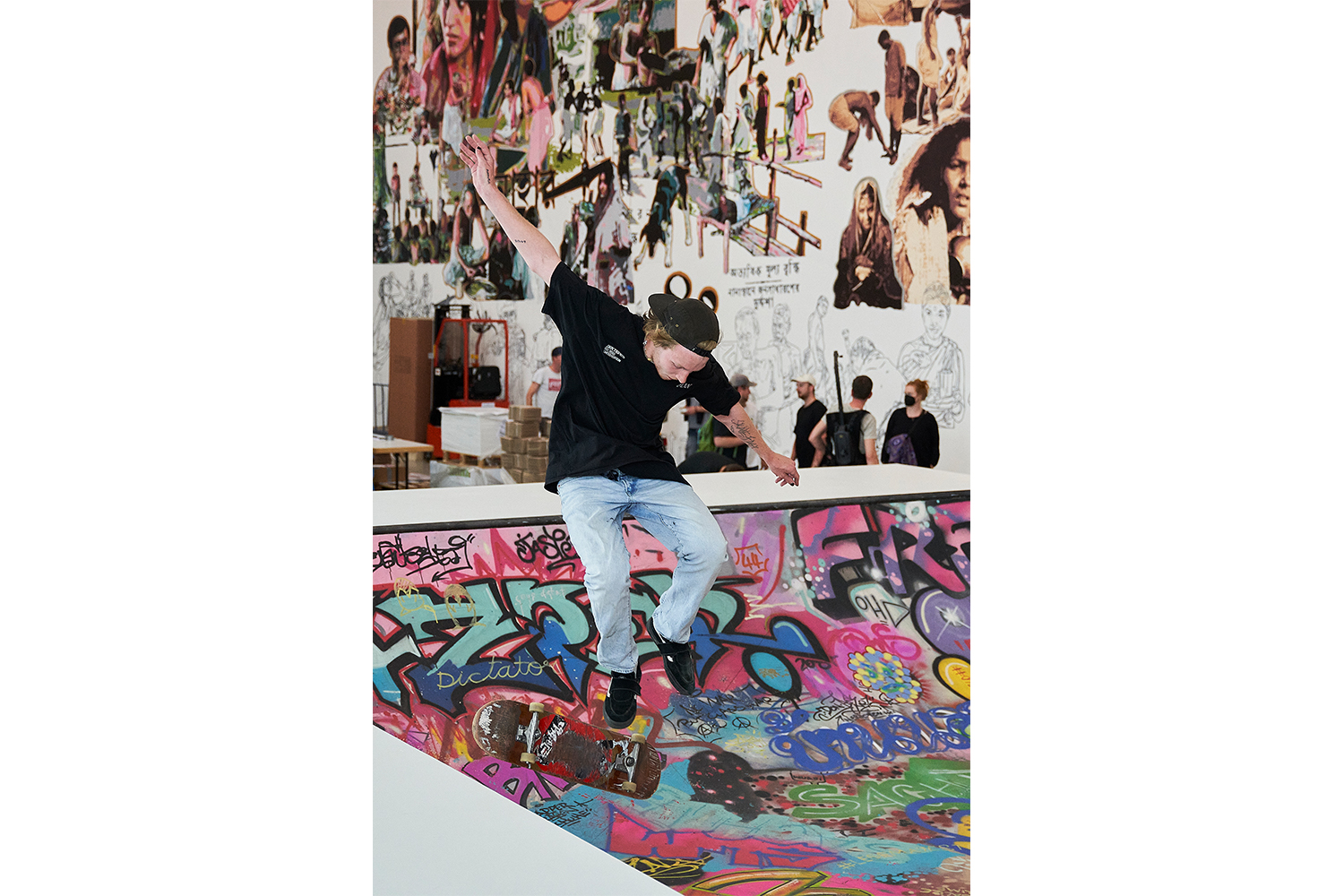

Le opere di Documenta vengono percepite come spazi sociali funzionanti. Dentro le installazioni si chiacchiera, si discute, si mangia e persino si pattina, come nel caso di Baan Noorg Collaborative Arts and Culture, che ha eretto una rampa da skate al centro di Documenta Halle in collaborazione con uno skate park locale che sarà aperto agli skaters per tutta la durata della mostra. Documenta 15, mediante una risposta collettiva, “documenta” il tentativo di organizzare una mostra entro il contesto del declino strategico e della disintegrazione della nozione di stato sociale di Welfare a livello globale. I vari padiglioni espositivi finiscono per somigliare così a centri sociali. Molti (se non tutti) questi collettivi nascono in risposta a un assoluto stato di necessità scaturito da contesti di oppressione, conflitto e grave disuguaglianza sociale nei quali gli spazi comunitari semplicemente non possono esistere.

Tuttavia, la portata di questa ambiziosa edizione forse manca di responsabilità critica. Documenta ha davvero bisogno di essere così grande? Era necessario invitare così tanti artisti? Il commento di visitatori e critici – “è troppo grande per riuscire a vedere tutto” – è stato riproposto con una certa frequenza. È legittimo chiedersi se persino gli stessi curatori siano riusciti a vedere tutta la mostra prima dell’apertura? Quali conseguenze e implicazioni comporta delegare ad altri le responsabilità del curatore?

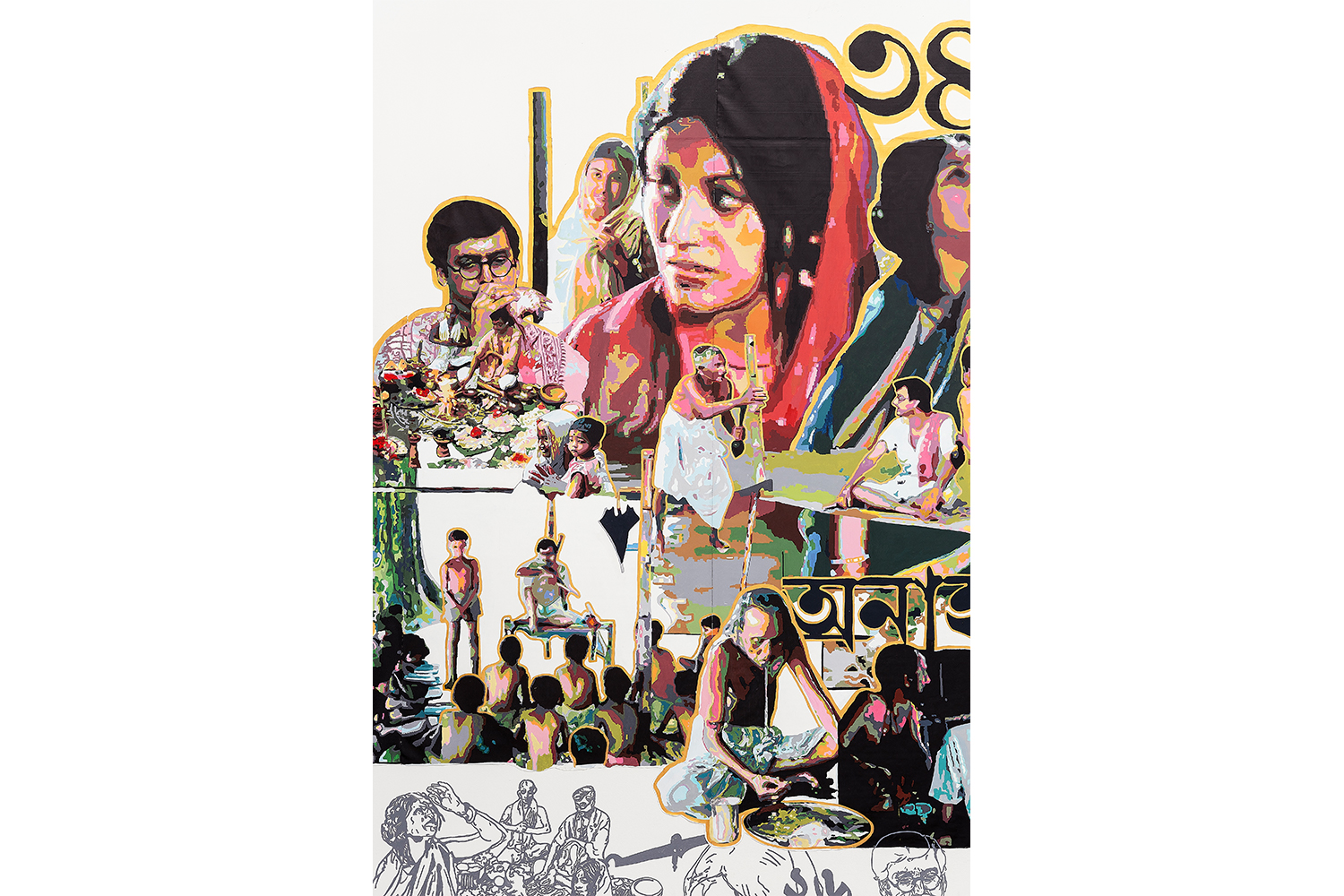

Il 19 giugno People’s Justice, un murale di cartone realizzato nel 2002 dal collettivo indonesiano Taring Padi, è stato rimosso dalla mostra dagli artisti a causa del contenuto antisemita. L’opera in questione faceva parte di un manifesto ancora più grande che raffigurava “la caricatura di un ebreo con i cernecchi ai lati del volto, un sigaro e le insegne delle SS sul cappello”, come riportava l’articolo comparso in origine sulla rivista d’arte tedesca Monopol. Le accuse di antisemitismo hanno travolto Documenta 15 da gennaio, soprattutto a causa della posizione antisionista esibita da diversi artisti e collettivi presenti in mostra. Di recente è stato istituito un comitato di verifica con il compito di passare al vaglio la mostra, non tanto al fine di individuare eventuali contenuti razzisti, quanto per visionare ciò che gli esaminatori reputano essere materiale antisemita. Il governo tedesco, ad esempio, considera antisemita il sostegno al movimento BDS. Ciò ha innescato una serie di proteste per la rimozione dell’opera e per quello che molti contribuenti interpretano come un tentativo di censura. È una realtà che stride con le premesse iniziali di Documenta nel 1955.

Riconoscere che l’immagine ha una valenza antisemita è corretto, ma è un riconoscimento che deve essere accompagnato da un’attenta analisi unita a una spiegazione esaustiva delle problematiche complesse che l’opera mette in discussione. Questo è probabilmente qualcosa che l’organizzazione non è riuscita a fare. Eyal Weizman (Forensic Architecture) ha presentato un’eccellente analisi critica della situazione nel secondo giorno della conferenza della Biennale d’Arte Contemporanea di Berlino intitolata “Imperial Ecologies” (visibile sul canale YouTube della Biennale di Berlino), argomentando che in larga parte il problema è causato dal fallimento epistemico – “l’incapacità di intraprendere un’analisi politica contestuale all’attivismo” – , sottolineando che ora il problema consiste nella validazione delle rivendicazioni e degli attacchi che hanno preceduto la rimozione dell’opera.

L’organizzazione di Documenta non è riuscita a gestire in maniera responsabile le ricadute di molte controversie e le ripercussioni potrebbero portare addirittura allo smantellamento sistematico e alla fine di questa rassegna per come la conosciamo. Mentre stavo scrivendo questo pezzo Party O”ce, galleria/spazio performativo con sede a Nuova Delhi, ha annullato il suo programma di spettacoli dal vivo e ha preteso le scuse pubbliche dall’organizzazione di Documenta dopo che gli artisti hanno denunciato episodi di razzismo e molestie transfobiche a Kassel. Anche Hito Steyerl ha ritirato la fiducia riposta nell’organizzazione.

Forse Documenta 15 è finita prima ancora di cominciare. Nell’immediato è probabile che si verifichino ulteriori ritiri che potrebbero portare alla chiusura totale della mostra prima che sia pubblicato questo testo. Sicuramente ciò che sta accadendo ha le potenzialità per catalizzare una sorta di solidarietà organizzata e per innescare una risposta che renda giustizia alla complessità della situazione e forse dia vita a un nuovo collettivo che sia in grado di argomentare alle proprie condizioni, ponendo l’analisi al centro del proprio attivismo. O forse, ogni atto di decolonizzazione è destinato a raggiungere un punto di rottura in cui si rende necessario smantellare completamente le strutture familiari e precostituite.