L’enfatia è come una malattia, è l’enfasi dell’estasi, è l’estasi del mettersi in mostra. È mostrarsi allo scoperto con l’enfisema sotto pelle, il morbillo dell’infanzia enfiatica, il gonfiore tumefatto dell’enfasi di sé che preme dentro i tessuti cellulari e soffia per esplodere al di fuori. Gli enfatisti sono degli enfanomani, megalomani dell’enfasi e malati di elefantismo, del gigantismo di sé, con piedi grossi da elefante e il telefono innestato nel cervello per sintonizzarsi sulle onde telenfatiche, le onde della telepatia dell’enfasi. Gli enfatisti pensano coi bubboni della pelle (assorbono il pensiero attraverso i pori dilatati), ragionano coi piedi d’elefante (ragionano alla grande) e sentono con le antenne radar del loro ego gonfiato. Tra enfatisti ci si riconosce subito. L’enfatia si trasmette come la simpatia e segue i movimenti dell’enfastico, il fantastico entusiastico di sé, la meraviglia dell’orgoglio infantilista dell’esibizionismo. Gli enfatisti sono però anche degli opportunisti e degli specialisti di enfaclopedismo e di mimenfatismo: specialisti di ciclopismo enciclopedico che li fa monocchieggiare tra le voci della vita stilizzata classificata dalle enciclopedie (tutte le vite possibili!), e specialisti di mimetismo enfatico, il camuffamento della propria enfasi ed estasi. Così loro si infiltrano nelle soffiate dell’esserci, più che starci davvero, e si insufflano nelle bolle gassose della vanità che ruota per orbite enfallittiche, le ellissi mancanti degli anelli di collegamento col reale. Loro soffrono perciò di afasia e di enfatudine, il morbo del silenzio e della solitudine, e si sentono minacciati dal Pincubo dell’enfaclissi: l’eclissi dell’enfasi e l’apocalissi dell’enfatismo. Si difendono allora progettando un quarto mondo extraterrestre al riparo dalla minaccia enfatomica: il pianeta dell’Enfarte, il pianeta dell’enfasi che si fa arte.

Come quando perché

Gli enfatisti sono un gruppo diviso in sottogruppi smembrati in individualità egocentriche e esclusive. L’affinità nasce per simpatia, e la disciplina produce l’allergia. Il lavoro di tutti, però, è molto disciplinato e accuratamente progettato, e suona come sfida al dilettantismo di tanti artisti “professionisti”. La professione degli enfatisti è quella di professarsi artisti “per natura”, dal momento che loro, figli degli anni ‘58-‘60, sono nati per avventura già dentro alla cultura, la cultura naturalizzata e l’artificio addomesticato delle soglie del Duemila.

Gli enfatisti si sono esibiti due volte quest’anno a Bologna nella galleria Neon, una a gennaio per il mio compleanno, un’altra a marzo durante Arte Fiera. Ma si erano già presentati per la prima volta a Pescara, nella galleria di Cesare Manzo, l’anno scorso, durante le feste di Natale del 1981-82 in una mostra chiamata “Ora”, e che doveva essere l’esibizione di un attimo. Poi si erano spartiti i festeggiamenti in un party, chiamato Frontiera party nell’aprile del 1982. Gli enfatisti amano le feste e amano le mostre, e si mettono sempre in mostra come ad una festa. Anch’io mi considero enfatista, perché mi piace enfatizzare su di me, anche se la parola non è mia. La parola è nata assieme sulla bocca di tutti mentre tutti assieme bevevamo drinks moderatamente alcoolici e euforizzanti in un club di Bologna. L’enfatismo è una parodia dell’esistenzialismo, una stilizzazione dell’esistenza, un’enfasi maniacale della quotidianità più accesa.

Chi sono come sono cosa fanno

Francesco Ciancabilla fa pulsare in bianco e nero con tensione mozza fiato, immagini di sé e immagini altruiste (altrui) rapinate tra gli amici e i trofei di carne gonfiata, enfiatica, esibiti dalle riviste porno. Uominidonna, se stesso e altri da sé tesi allo spasimo in esplosioni fredde come il ghiaccio, trafitte da punte di icebergs. La violenza è soffice e patinata, come la violenza dello sguardo che accarezza ma non uccide, accarezza con avidità le immagini irraggiungibili immaginate dalla fantasia dell’esistenza: resistenza truccata, resistenza fotografata, 1’esistenza stilizzata dalla sua finzione spettacolare nel quotidiano.

Ivo Bonacorsi si autocelebra in autoritratti di sopravvivenza postatomica e si lascia invaghire da vaghezze belliche medievali, incontri tra cavalieri drappeggiati e armati di lance che sparano missili boccheggianti come pesci. Anche Ivo usa la vernice spray, colorata e gettata con istinto sulla tela, con la finezza però di un miniaturista da bottega. Ivo del resto ha inventato anche una forma personalissima di miniaturizzazione tecnologica avveniristica, dipingendo microtele da inserire, anziché dentro alla cornice di legno, nel telaio in plastica delle diapositive.

Gino Gianuizzi, assieme a Valeria Medica e a Maurizio Vetrugno, è tra i fondatori del gruppo Neon, che coincide anche con la galleria Neon, lo spazio in cui sono state celebrate le prime due serate enfatiste della stagione. Neon allestisce ambienti al neon, ricicla mobili usati, progetta oggetti nuovi di design e confeziona irresistibili cocktail. Gino poi disegna per sé, e scatta foto di scritture al neon trovate per la strada. Inoltre è il calligrafo ufficiale del gruppo, poiché il gruppo ama calligrafare, più che stampare, le proprie impressioni enfatiste. Gino disegna immagini pop con la frenesia di chi vuole far presto, perché pensa che le immagini debbano brillare di luce istantanea come i tubi fluorescenti. E disegna col pennarello e con colori tecnologici, perché la natura per lui si produce e si consuma come la cultura. Valeria, assieme a Gino, confeziona prototipi di teiere e zuccheriere che versano flussi fluidi di luce, anziché liquidi naturali, e si prestano alla celebrazione di tè alle cinque da sorseggiare su navicelle spaziali tra corpi e oggetti rotolanti in assenza di forza di gravità.

Maurizio Vetrugno deposita cesti di fruttiere su capitelli dorici, nature morte di cibo plastico per corpi atletici ipertrofici, nutriti con dosi eccessive di plasmon dell’arte e della cultura.

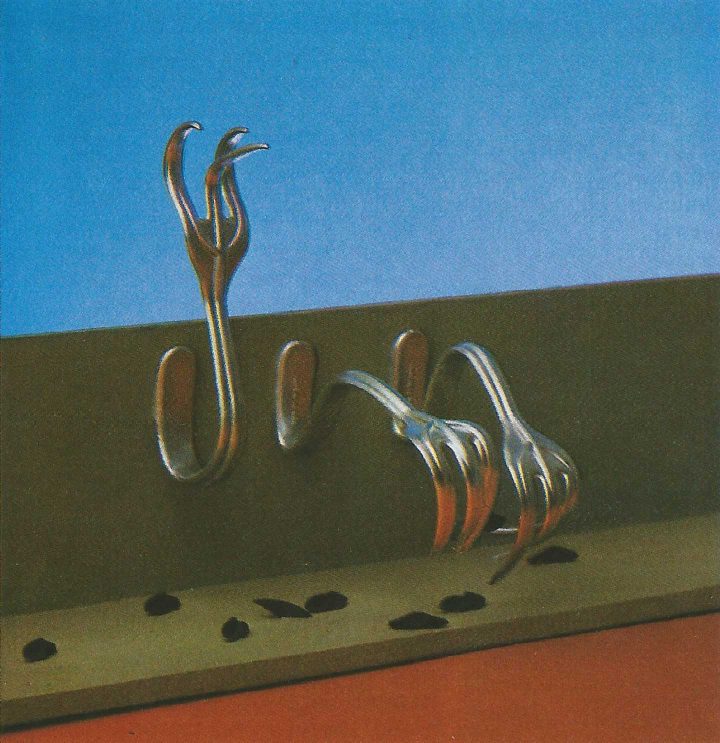

Padiglione Italia, il gruppo dei tre teatranti, Emanuela Ligabue, Andrea Taddei e Claudio Bacilieri, già molte volte in scena sulle scene della nuova spettacolarità italiana, visualizzano in oggetti inerti i dinamismi abitualmente messi in moto nei loro spettacoli. Emanuela, con i suoi “paesaggi-non domestici” sotto vetro, e i minuscoli aeroporti assemblati con frammenti di politoys, condensa la pressione claustrofobica implosiva esplosa nel teatro, e fissa in atmosfere di magica stranezza la banalità dell’oggetto, e del concetto, quotidiano. Andrea realizza, invece, abiti architettonici per automi di scena, abiti in plastica per una moda “protettiva”, antiproiettile, avvolti in mantelle di edifici rivestiti da adesivi di carta marmorizzata.

Lucio Angeletti e Beppe Blasi, i fotografi del gruppo, enfatizzano fantasmi all’obiettivo. Lucio si autoglorifica in immagini divistiche sensuali, i miti del pugile, del dandy, del duro, tradotti in grigi soffici colorati spesso in teneri rosa azzurri e lillà. Beppe infila l’occhio guardone tra particolari enfatici d’alta moda, polarizzando l’attenzione su colli, bottoni, tessuti e spacchi di rara eleganza ed estenuata sinuosità. Tutte foto, quelle di Lucio e di Beppe, di preziosità macroscopica, di bellezza dilatata, di decoro ingigantito. Sempre per questa enfatista smania di grandezza.

Cosa si dice

Una conversazione enfatista su pittura e scultura tra Francesca Alinovi, Ivo Bonacorsi, Francesco Ciancabilla e Emanuela Ligabue

L’enfatico è un asmatico o un esagerato? Che cos’è l’homo enfaticus, discende dall’uomo di Neanderthal o dall’homo sapiens? L’homo enfaticus é l’ultima generazione di homo sapiens. É un homo sapiens molto carino, è un homo sapiens molto cosmetico. Ha un buon trucco anche quando è molto struccato. Ma solo quando è in forma. Perché sennò l’homo enfaticus è molto giù di tono. L’homo enfaticus non è sempre in forma. Anzi, conosce molti alti e bassi. L’homo enfaticus ha degli alti sublimi e dei bassi abissali. E quando ha i bassi abissali l’homo enfaticus è molto carino. Nell’aspetto però in generale è simile all’homo sapiens. Dentro, invece, assomiglia di più alle scimmie: scimmiotta, fa gli scherzi e si strappa le pulci. Fuori però è sempre molto cosmetizzato rispetto all’homo sapiens, anche quando è brutto e giù di tono, così che proprio brutto non lo puoi mai dire. Sembra sempre truccato. È l’ultima tappa nell’evoluzione dell’homo sapiens perché anche quando è naturale, anche quando non si trucca, anche quando non si cura, anche quando è spontaneo, è sempre molto cosmetico nel suo aspetto fisico. L’homo enfaticus allora è un homo sapiens cosmetico con un carattere pessimo, da scimmia distratta, trascurata, caotica e violenta.

È cattivo l’homo enfaticus, attraversa tutta la gamma dei sentimenti, la attraversa a tutta velocità, rapidamente, non si sa mai di che umore è. È un sentimentale, un romantico, un passionale. Ma è anche un cinico. E così lo riconosci subito l’homo enfaticus, perché non sai mai com’è. E poi lo riconosci anche dal berretto. E dai capelli. Dai cappelli e dai capelli. È sempre esagerato, esagerato nell’aspetto, esagerato nell’umore, esagerato nel berretto e nei capelli.

“Dimmi allora tu, Emanuela, come concilierai la tua vita nel teatro, i tuoi paesaggi non-domestici e la tua vita futura domestica?” Emanuela si sposa a maggio.

“La mia vita domestica sarà una vita non-domestica. Ma sarà anche domestica perché avremo una domestica”.

“Ma come andrai in tournée? Come affronterai i lunghi viaggi? Come andrai a Stoccolma in settembre se saremo invitati a Stoccolma?”

“La mia vita di enfatista domestica sarà così come già è: sveglia alle ore undici e una attività appannata dai fumi di una notte d’amore. Appannamento fino all’ora di pranzo e dell’aperitivo. Sarà una creatività tiepida, intiepidita dalle coltri, oscillante tra la temperatura tiepida del letto e la razionalità fredda del primo pomeriggio. Il tardo pomeriggio è l’ora dell’enfatista domestica. La donna enfatista si libera e si scatena per due ore, poi ritorna al tepore”.

“Per te Francesco, invece, qual è la differenza tra la tua cattiveria personale e la tua cattiveria d’artista? Perché ferisci le immagini?”

“Non mi sembra di essere così cattivo. Questo mito della cattiveria mi sorprende e mi onora. Però la mia cattiveria mi sembra uno dei tanti vertici del mio gioco”.

“Ma la cattiveria è la bellezza dei tuoi lavori. È sempre così cattivo il tuo uso del bianco e nero”.

“No, non direi che l’uso del bianco e nero è un uso cattivo, è un uso romantico. Io sono romantico nella vita e bianco e nero nell’arte. Aveva un aspetto solare al sole, insolente”.

“E truce. L’uso del bianco e nero è truce, è un dramma. Tu stesso dici che fai per ridurre, per ridurre il colore e anche i sentimenti”.

“Sì, ma anche le spese. Ho ridotto per risparmiare. E invece ho scoperto che anche così non si risparmia. Le vernici costano tutte uguali, quelle colorate e quelle nere. Però è vero, il bianco e nero per me esprime l’amore e l’odio, sentimento e la violenza. Per me sono due estremi, due generazioni, due opposti”.

“E tu, Ivo, quando passi dal micro al macro, dalle microtele in diapositiva alle macrotele su parete, che emozione provi?”

“Un’ebrezza, una vertigine. Lo faccio per perdermi”.

“Ma cosa ti piace di più? Diventare grande o farti piccolo?”

“Mi euforizzo, mi intossico di vernice e di dimensioni. Gli enfatisti si intossicano di tutto, amano intossicarsi, sentirsi intossicare da qualsiasi tipo di esperienza. Io poi amo farmi intossicare dalla vernice spray, perché così mi gira la testa”.

Una conversazione enfatista su disegno e design tra Francesca Alinovi, Gino Gianuizzi e Valeria Medica

“Tu, Gino, fai disegno e design. Disegni anche quando scrivi, non a caso sei il calligrafo del gruppo, disegni coi tubi al neon, disegni negli ambienti e disegni anche con le fotografie. Ti enfatizzi quando disegni?”

“Sì, io disegno sempre. Tranne quando devo disegnare veramente, disegno solo se forzato dal tempo. Devo sentire di non avere tempo. I tempi sono tanti ma non bastano mai. C’è sempre tanto tempo, ma mai tanto tempo quanto basta. Allora io consumo tutto il tempo, per potermi poi scavare un’altra parte di tempo non ancora consumato. Perché il tempo per fare non c’è mai. C’è solo il tempo per non fare.”

“Però, quando disegni un ambiente o progetti un oggetto hai bisogno di più tempo, no?, del tempo per progettare e del tempo per realizzare”.

“C’è un tempo del progetto e un tempo dell’oggetto. Un tempo della progettazione e un tempo dell’esecuzione. Quando penso a una situazione di allestimento, ho sempre un’idea molto precisa e la progetto. Poi quando realizzo la mia idea nell’allestimento, in genere cambio idea e realizzo un’altra realizzazione. Perché la situazione vera non corrisponde mai alla situazione progettata nell’idea. Così l’ideale sarebbe che qualcun’altro realizzasse il mio progetto. Solo così il progetto corrisponderebbe davvero ad un oggetto”.

“E i tuoi disegni li progetti o li fai di getto?”

“I miei disegni li progetto, ma li getto fuori soltanto di notte, di solito la notte prima del giorno della mostra. Le immagini le penso sempre molto tempo prima, ma poi c’è sempre il solito problema del tempo. Ho bisogno di sentire di non avere tempo, di essere forzato a fare dalla forza del tempo. Le mie immagini le disegno sempre contro il tempo, anche se loro provengono dal tempo, le raccolgo per strada, le trovo per strada, anche i mobili e gli oggetti, che poi vernicio molto in fretta con la vernice spray. Enfatia vuol dire anche economia. E l’oggetto enfatista è anche un oggetto economista”.

“Per te invece, Valeria, mi sembra che enfatismo voglia dire infantilismo. Tu ti diverti col tempo dell’infanzia”.

“Bibì e Bibò è il titolo che ho scelto per due oggetti che avevano qualcosa di infantile e anche di tondo. Io tengo molto in conto le cose tonde e le cose infantili, e mi piace infantilizzare con le cose”.

“Anche i tuoi cocktails sono infantili, sembrano preparati per il gioco delle signore”.

“Sì, quando ero piccola ero bravissima a preparare dei cocktails di terra che poi servivo alle bambine. Ho fatto anche una Moka di caffè con la terra, che poi ho fatto bere a mio fratello. Possiedo una grande manualità, una grande capacità manuale nel fare le piccole cose, come le torte, oltre ai cocktails. Cocktails di drinks e cocktails di vernici. Io non uso mai i colori puri, dopo averli comprati nei negozi di vernici, io li mescolo sempre. Faccio sempre anche dei cocktails di vernici”.

“Come è nato Neon due anni fa?”

“Neon non sarebbe mai nato se non fosse nato prima il nome Neon, poi la scritta rosa al neon, dopodiché si è trovato uno spazio a Neon. Esisteva infatti già il neon, il neon della scritta di Neon, ma non esisteva nessun luogo per Neon. E questo è molto enfatista, immaginare un’immagine dell’arte prima ancora che l’arte esista come arte”.

Una conversazione enfatista sul teatro tra Francesca Alinovi, Claudio Bacilieri, Emanuela Ligabue, Andrea Taddei (Padiglione Italia)

“Se l’enfatismo è la stilizzazione dell’esistenza, il teatro è l’esistenzializzazione dello stile?”

“Sì, il nostro teatro è la condensazione delle nostre estetiche, estetiche che vengono dal design, dall’arte e… dalla vita. Il nostro teatro è la cristallizzazione delle nostre rispettive forme di vita. Cristallizzazione, raffinazione, depurazione, una sintesi chimica delle nostre esistenze. Se esiste un posto dove resistenza diventa sublime, questo posto è il luogo teatrale, il luogo dove si fa teatro. Anche se poi il teatro non è sublime. Il teatro è come la nocciolina di Superpippo. Nel momento in cui te la metti in bocca, tu diventi teatro. Pippo è un codardo, ma nel momento in cui inghiotte la nocciolina diventa un supereroe. Così noi inghiottiamo il teatro per fare un supertreatro, un teatro iperteatrale e iperesistenziale”.

“Ma l’iperteatro potrebbe essere anche la sublimazione del teatro che fugge dall’esistenza e che si rifugia in laboratorio per la ricreazione artificiale dell’esistere”.

“Noi facciamo una selezione dei gradi dell’esistere, e su quelli lavoriamo.

C’è tutto di vero e tutto di falso in quello che facciamo. Anche la ricerca del falso, però, parte sempre da noi. Anche la ricerca della funzione è una ricerca che ci permette di mantenere l’occhio fisso sull’esistenza, per negarla e riaffermarla. É un giro vizioso e artificioso che va e viene girando intorno sempre sulle cose, le stringe e le attanaglia, le accerchia e le comprime. Per questo il nostro teatro è il contrario della nuova spettacolarità, perché è il contrario dell’esplosione. È centripeto e centrifugo nello stesso momento. E fa un movimento a spirale. Una spirale che va avanti e indietro. Così nei nostri spettacoli si soffoca, ci si sente compressi e rinchiusi dentro a uno spazio sempre chiuso, finito, costruttivo. É come scendere al nocciolo del teatro, alla nocciolina di Superpippo. È come lasciarsi comprimere fino a toccare il minimo di spazio e il minimo di tempo che rappresentano però la concentrazione massima di tempo e massima di spazio rappresentabile in un tempo e in uno spazio che sono sempre, e comunque, finiti. Anche i nostri spettacoli per questo sono sempre molto brevi. Perché anche loro sono risucchiati, risucchiati all’enfema del teatro, alla radice, all’osso del teatro. I nostri spettacoli sono molto radicali iperteatrali e iperesistenziali, perché sono radicali di teatro, morfemi, fonemi, enfemi di teatro. Il minimo del massimo. L’esplosione di una esplosione. E anche i nostri gesti sono delle radici di gesti, il minimo della gestualità. Noi siamo quasi immobili nei nostri spettacoli perché usiamo il non-gesto, la non-azione. Noi ci immettiamo in una situazione del nonfare, del non-agire. Perché ogni gesto è sempre un gesto obbligato, obbligato dallo spazio e dal tempo, obbligato dalle fasce, dalle cinture, dalle coperture che avvolgono il corpo, che lo stringono, che lo comprimono, e che lo obbligano a fare dei gesti obbligati. Il corpo è costretto anche quando è nudo, è costretto dalla sua naturalità. La natura in sé obbliga il corpo a pesanti costrizioni, lo costringe dentro alla pelle, lo rinchiude dentro alla armatura del suo scheletro, lo fascia di muscoli. Il corpo per noi è il superfluo dell’essenziale. E noi siamo sempre pronti a rinunciare all’essenziale per il superfluo, a rinunciare al pranzo per l’aperitivo. In Caporetto introdurremo anche il superfluo del suono, della voce, della lingua. Molte affermazioni nello spettacolo saranno fatte in secondo tono cinese, che è il tono della non-azione, del non-fare. Un radicale del suono molto essenziale ma con cui si può dire tutto”.

Una conversazione enfatica sulla fotografia tra Francesca Alinovi, Lucio Angeletti e Beppe Blasi

“Voi vi enfatizzate dilatando. Tu, Lucio, dilatando con la fotografia il tuo ego gonfiato. Tu, Beppe, dilatando particolari estranei che non ti appartengono, che non appartengono nemmeno alla tua fotografia, perché spesso appartengono alle fotografie di altri fotografi. Tu, Lucio, dimmi, perché dilati il tuo ego?”

“Io non dilato il mio ego. Io semplicemente trovo divertente, come fotografo, farmi fotografare anziché fotografare. Di solito infatti la fotografia è qualcosa di distaccato dal fotografo, da chi la fa, perché è la macchina che la fa. Io allora mi faccio fotografare per non sentirmi staccato dalla macchina fotografica, e mi attacco alla macchina incollandomi sulla sua pellicola. Non voglio stare al di là del mirino del suo obiettivo perché non mi importa di guardare. Mi importa di essere guardato, e non di essere guardato come sono, ma solo come la macchina mi può guardare: diverso da me, estraniato in altri ego anonimi e distaccati, lontani dal mio ego vero”.

“Anonimi fino a un certo punto. Quando ti travesti da pugile, ti travesti da Rocky Marciano e da Jake La Motta, E quando ti metti in posa come Il Selvaggio, ti travesti addirittura da Marlon Brando. Tu ti mitizzi, invece, attraverso la fotografia”.

“No, io non mitizzo me ma smitizzo su di me. Quando io mi travesto come Jake La Motta o Marlon Brando, non sono io a travestirmi come loro ma sono loro a travestirsi come me. Non sono io a diventare loro, ma sono loro a diventare me, anonimi come me, persone come me. Quando mi travesto da Rocky Marciano, Rocky Marciano diventa un pugile anonimo anni Cinquanta con la mia faccia, un pugile che non è mai esistito perché io non sono mai stato pugile e non sono mai vissuto negli anni Cinquanta, perché io sono nato nel 1969. Così anche quando mi faccio fotografare come un gigolò degli anni Quaranta, è la stessa cosa, e così è anche con Marlon Brando. Io non mi travesto da Marlon Brando, io uso semplicemente i vestiti di Marlon Brando, ma divento qualcos’altro, qualcosa di diverso da me e di diverso i miti attraverso di me, li personalizzo anche da Marlon Brando. Quando io mi travesto come questi personaggi voglio dunque travestire i miti come me, fare entrare i miti dentro di me per renderli anonimi e sconosciuti come me”. “Tu invece, Beppe, perché ti spersonalizzi perdendoti nei particolari delle tue fotografie?”

“Perché io mi perdo anche nella vita. Mi perdo nei labirinti delle piccole cose, quelle che non si vedono mai, quelle che ti sfuggono e che non ti appartengono. Io amo le cose che non vedo, le cose coperte, le cose nascoste da piccole coperture, e mi piace scoprirle e vederle. A me piace guardare, ma il mio sguardo si ferma sempre sui dettagli che nessuno mai generalmente occhiali, un bottone. Sono i particolari irrilevanti a piacermi perché sono unici e irripetibili, quasi impercettibili. A me piace percepire l’impercettibile, e ingigantire l’impercettibile facendolo diventare più gigante del reale. Sì, perché il reale lo si percepisce sempre come qualcosa di grande, perché lo si percepisce nel suo insieme. I dettagli invece sono impercettibili perché sono piccoli, e allora non sai mai se li hai percepiti davvero e se li hai soltanto immaginati. Allora a me piace dilatarli perché così sono davvero soltanto immaginari e non hanno più nulla di reale. Una volta fotografati diventano completamente diversi da come erano in realtà”.

“E quando fotografi i particolari fotografici di altre fotografie, ad esempio di fotografie di moda, perché lo guarda: come la caviglia di una ragazza, un modo di fumare, le labbra, gli fai?”

“Perché anche i particolari fotografici sono sempre dei particolari ignorati, non percepiti. Chi guarda un abito di moda su una rivista, guarda l’abito nel suo insieme, l’abito nel suo effetto globale. Nessuno guarda le pieghe del colletto, o la cucitura dell’orlo. E nessuno si sogna di guardare la grana del foglio. Allora a me piace fotografare queste cose, queste cose che nessuno guarda mai. E poi mi piace fotografare i begli abiti e le belle modelle perché io, coi miei mezzi, non potrei mai fotografarle. Così le fotografo dalle fotografie di altri fotografi”.

Pubblicato originalmente in Flash Art – Edizione Italiana #115, estate 1983.

Francesca Alinovi (1948-1983) redattrice storica di Flash Art, è stata una critica d’arte, curatrice e ricercatrice universitaria italiana.