Roma mi ha sempre dato l’idea di un tempo sospeso. Osservo ripetutamente lo skyline quando sono in giro e sembra che nulla cambi, mai. È colpa delle rovine. Sono le rovine che in questa città ti stordiscono. Determinano il tempo e il suo scorrere.

Ho incontrato Gaia Vincensini lo scorso giugno durante la sua residenza all’Istituto Svizzero e, prima di entrare nel suo studio temporaneo, ho osservato ancora una volta la città dal mio spot preferito di Villa Maraini: il portico e la bouganville in fiore. Il suo studio, quasi nascosto nella vegetazione dei giardini, sembra a tratti un atelier sartoriale.

La pratica di Gaia si inscrive in quelle ricerche visuali comuni agli artisti svizzeri nati negli anni Novanta che gravitano nella Regione del Lemano, a Ginevra. Vincensini – una delle promettenti artiste dell’HEAD Genève – si sente indubbiamente parte attiva di questo bacino di linguaggi e, nonostante la distanza fra i luoghi in cui vive e lavora abitualmente e la città delle rovine, si è calata nel tempo di Roma abbracciandone i substrati archeologici, le sue disomogeneità iconografiche.

Disegna, incide, ricama, lavora la ceramica, la stampa monotipo, il mosaico, Vincensini trascende la convenzione che vede divise arte e artigianato e le gerarchie valoriali su cui si è costruito il mondo dell’arte. La sua pratica è fatta più di “insieme”, meno di “io”. All’individualità dell’artista come unica creatrice di valore sceglie l’interdipendenza fra oggetti, tecniche e professioni, cultura visuale presente e tecnicismi arcaici. La mitologia svizzera è costantemente inscritta nello storytelling simbolico delle sue sculture, ricami, stampe e viene messa in discussione con ironia e con l’incursione della scrittura sotto diverse forme. La combinazione di tecniche e narrazioni culmina in produzioni piuttosto eterogenee ma con un’intenzione comune che consiste nell’esplorare l’interazione tra i sistemi di valori che strutturano l’arte e in modo più esteso i meccanismi sociali. L’attenzione alle forme collettive si riverbera anche nel collettivo di moda INNER LIGHT, una piattaforma per lo scambio e la ricerca transdisciplinare su materiali alternativi, produzione e auto-organizzazione, co-fondato nel 2018 insieme a Kim Coussée, Sherian Mohammed Forster e Eliott Villars – una modalità ancora nuova per testare in altre forme la serialità della stampa.

Io e Gaia parliamo fuori dallo studio, nei giardini della villa, con lo sguardo rivolto al mio spot preferito. Mentre guardiamo il suo video RESYLIENT (2018), i raggi del sole disturbano le immagini e le nostre parole, i gabbiani e i rumori della città coprono il sonoro. Un momento quasi proustiano per affrontare questa conversazione.

Eleonora Milani: Parlare del tempo nella cornice di Villa Maraini mentre guardiamo RESYLIENT, il video che hai prodotto con il collettivo INNER LIGHT, sembra l’incipit perfetto per un romanzo. Soprattutto il momento in cui i protagonisti – Costanza Solari (tua madre) e Ibrahim Mohammed, padre di Sherian Mohammed – si trovano nella grotta artificiale di Sylvie Fleury Be Good, Be Bad, Just Be! (2008) installata al MAMCO. L’orologio, come oggetto che determina il tempo e come iconografia più in generale, è piuttosto presente nel tuo lavoro. Penso a A clock for urgizzy o a 15 minutes late in clock country (entrambi 2017) o ancora a Contre-sens (2018). Parlami un po’ della tua idea del tempo in relazione al tuo lavoro.

Gaia Vincensini: Sono molto interessata agli schemi ricorrenti e, più in generale, tendo a essere molto sensibile alle ripetizioni degli oggetti che abitano il paesaggio della nostra vita quotidiana. Molti dei testi presenti nel mio lavoro provengono in qualche modo da campagne pubblicitarie che circolano in città e creano questa sorta di dialogo interiore tra noi e il paesaggio urbano in cui viviamo, così come con il paesaggio naturale. Lo stesso vale per gli orologi che punteggiano la città, la cui presenza ed estetica sono soggette a variazioni a seconda del rapporto personale del Paese con il tempo. Gli orologi sono anche uno dei primi macchinari complessi realizzati dall’uomo. Il ticchettio che scandisce ogni secondo che passa è un’eco del battito del nostro cuore, per questo siamo facilmente tentati, come nell’estetica steampunk, di instaurare parallelismi simbolici tra gli orologi e i nostri corpi, che per me sono gli orologi organici per eccellenza. A clock for urgizzy – realizzato per la mia prima mostra personale “Together we can find an answer” a Densbüren (2017) – è una grande incisione luminosa su plexiglas a forma di orologio che imita gli orologi che ritmano il paesaggio svizzero, un paesaggio che ha una sua unicità, poiché rappresenta una versione estremamente curata e scenografica della natura, che viene creata lungo le ferrovie per promuovere l’inventato e onirico mito svizzero. Questa natura perfetta e artificiale, attraverso la quale il treno serpeggia, è ritmata da orologi che illuminano stazioni ferroviarie deserte e liminali. L’orologio racchiude perfettamente l’ideologia militare passivo-aggressiva presente in Svizzera, dove si è orgogliosi di essere puntuali, precisi, obbedienti, degni di fiducia e affidabili. Di recente il Mondaine è diventato l’orologio predefinito dei dispositivi Apple, estendendo la sua presenza in tutto il mondo. La misura del tempo è anche molto legata all’autorità, al capitalismo e alla pressione esterna che governa e sincronizza circa otto miliardi di vite in tutto il mondo. Questi fatti generano nel mio cervello immagini allucinogene in cui la presenza degli orologi appare come un motivo globale o una sorta di disegno luminoso di Yayoi Kusama.

EM: Anche nel tuo ultimo lavoro video The Golden Door (2023) che hai prodotto per la tua personale “The Golden Door” all’Istituto Svizzero a Palermo l’orologio è parte della narrazione, è un veicolo per il protagonista, un mezzo che lo introduce in una dimensione altra. Quindi sempre un modo per reinventare un tempo e creare cortocircuiti fra storia e presente.

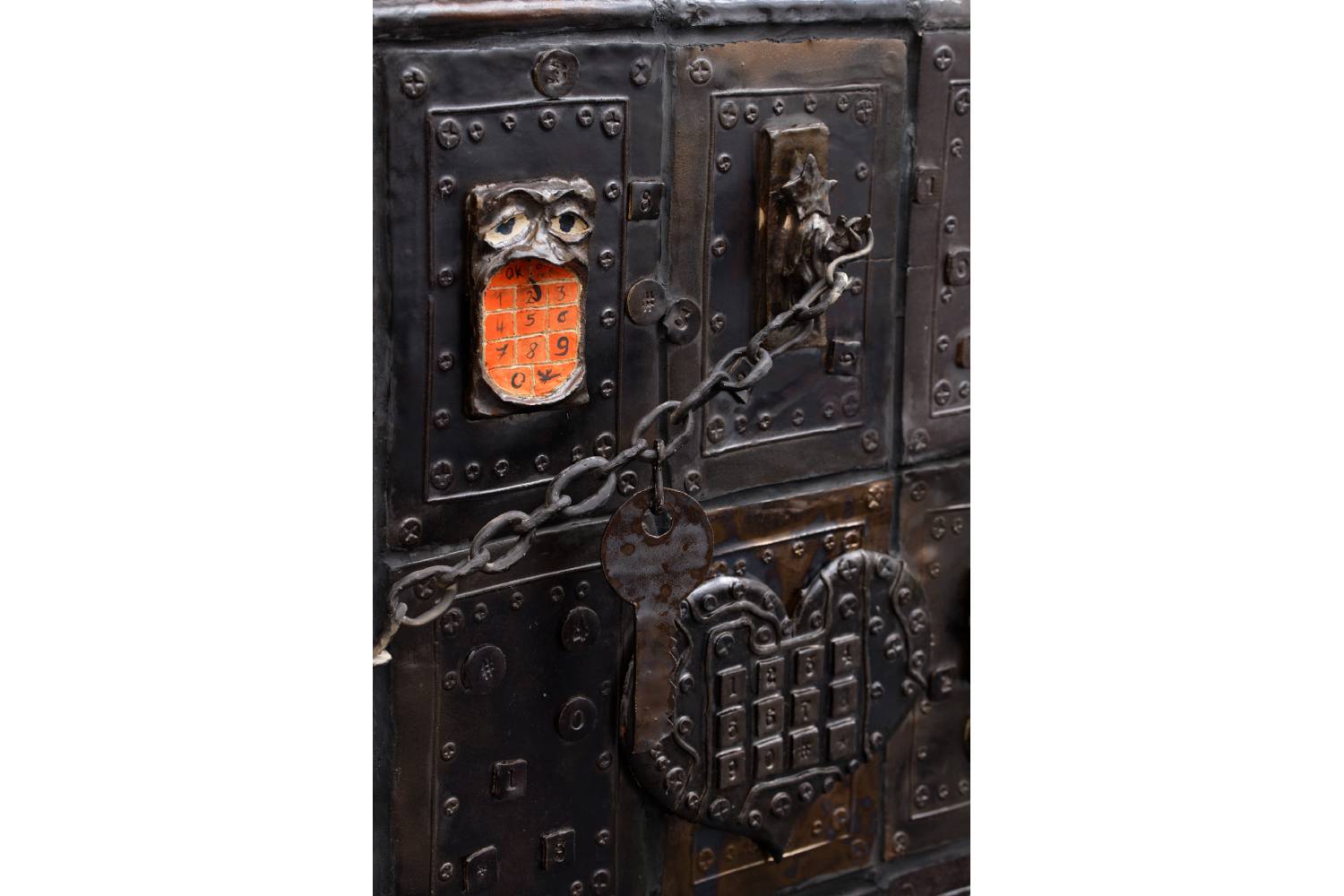

GV: Sono rimasta affascinata dalla pubblicità di Patek Philippe all’aeroporto di Zurigo che recita: “You never actually own a Patek Philippe, you merely look after it for the next generation” [Non si possiede mai un Patek Philippe, ci si limita a custodirlo per la prossima generazione]. In questa pubblicità gli orologi appaiono come un portale per l’eternità, un manufatto che viaggia nel tempo e la cui sola esistenza permette alla mente di proiettarsi nell’eternità e di immaginare vividamente le generazioni future che verranno. L’orologio è una metafora diretta della trasmissione della ricchezza generazionale che deriva dalla privatizzazione, in opposizione alla collettivizzazione delle risorse. L’orologeria di lusso è una conseguenza dell’ideologia calvinista che favorì il prestito a interesse, cancellando l’idea dell’usura come un peccato e consentendo ai cristiani protestanti l’accesso alle attività bancarie. Calvino vietò inoltre alle persone di indossare gioielli, considerati decadenti, con un’eccezione per gli orologi, così tutti i gioiellieri si dedicarono all’orologeria. Mi affascina il fatto che queste due cose siano avvenute quasi contemporaneamente, dando forma all’identità svizzera in modo indelebile. L’orologio e la cassaforte: due miracoli meccanici che racchiudono in sé una sorta di senso divino di infallibilità. Questi concetti di eternità, sicurezza e una sorta di precisione superumana sono essenziali per farci vedere il capitalismo come l’unico paradigma in cui possiamo esistere.

EM: Tornando all’incipit nei romanzi, per il video ti sei ispirata al romanzo gotico di Walpole. Il gotico, anche come forma d’arte e come manifestazione visuale, ricorre nel tuo lavoro e in quello di molti artisti della tua generazione (in certa pittura sembra quasi un pattern). Il fantastico, l’oscurità, la maschera sono tutti elementi che si ritrovano nella tua produzione, estremamente variegata nell’utilizzo dei media. A cosa è dovuta questa curiosa fascinazione per il romanzo gotico?

GV: Abbiamo la tendenza a vedere la storia come una sorta di progressione lineare in cui gli eventi si sovrappongono l’uno all’altro. Penso invece che la storia sia più simile a una zuppa in cui diversi ingredienti, idee, ideologie si fondono insieme stratificandosi. Entrano in contatto e creano un ponte attraverso il tempo, quando le giuste condizioni lo permettono. Vedo molte analogie tra quell’epoca e la nostra, in particolare il contesto socio-economico e culturale e di conseguenza il modo in cui percepiamo e interpretiamo il mondo. La crescente precarietà della forza lavoro su scala globale, l’imminente collasso ecologico, l’instabilità politica, tutti questi fattori creano un senso di alienazione e di sventura molto simile a quello evocato dal romanzo gotico. Il genere nasce da una reinterpretazione dell’estetica medievale nel corso della storia, dapprima in epoca rinascimentale, per poi riapparire nel XVIII e XIX secolo. La rinascita dell’estetica e dei valori gotici, proprio come l’aumento del valore dell’oro, segnala un’epoca di intensi sconvolgimenti politici e socio-economici. Dovremmo parlare di questi sconvolgimenti in modo simbolico, anche se stiamo parlando di cose molto pratiche o politiche. Era un’epoca in cui l’esotismo era molto diffuso e l’Occidente iniziò il reinquadramento delle pratiche e delle credenze spirituali indigene sviluppando l’ideologia New Age, che esiste tuttora. L’ascesa di pratiche spirituali individualistiche, dovuta all’iper-liberalizzazione delle credenze, ha generato questa sorta di pot-pourri New Age in cui è possibile accumulare cristalli curativi che presumibilmente aiutano a riequilibrare l’energia dei chakra, pur essendo estratti in modi poco sostenibili. Il modo deleterio con cui ci aggrappiamo disperatamente a queste credenze è indice della volontà di bilanciare la sensazione di essere completamente alienati dalla “natura”. Allo stesso modo, vecchie istituzioni come le banche vengono sostituite dalle loro controparti digitali, rendendole un’esperienza individuale senza contatto, come la spiritualità occidentale contemporanea.

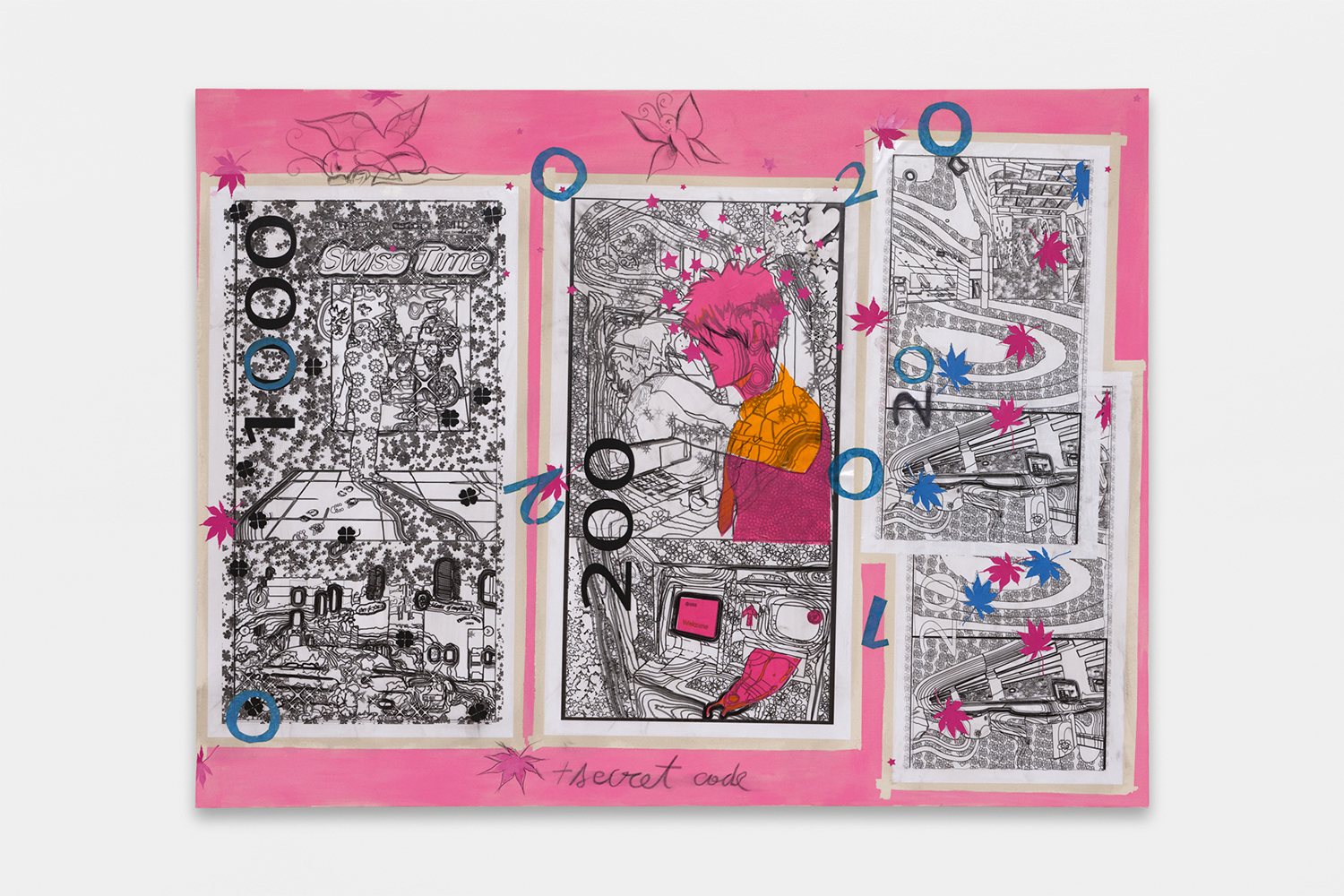

EM: La tua personale “Cryptomancie” da Gaudel de Stampa (2022) già metteva in scena questa tua visione. Hai esposto lavori come la scultura in ceramica Chase withdrawals o il disegno-collage su tela Study for new money (about loss)-pink (entrambi 2022). In particolare, le tue sculture in ceramica, fra cui anche Trojan Horse (2021), sembrano reliquie contemporanee…

GV: In Chase withdrawals e Trojan Horse i bancomat e le banche sono rappresentati come pesanti manufatti metallici medievali, sembrano essere di fatto reliquie di un passato che si è solo rimescolato invece di scomparire. Così come nel romanzo gotico la rovina è la vestigia del feudalesimo e segnala al lettore che nella società del XVIII secolo ne esistono ancora i residui: persone che lavorano tutta la vita nella stessa fabbrica e sopravvivono a malapena, un’immagine piuttosto vicina a quella che era la servitù della gleba. Oggi, i server delle grandi corporate digitali come Google, Oracle e Facebook hanno bisogno di così tanta energia per funzionare che hanno dovuto riattivare le miniere di carbone in Carolina per contribuire ad alimentarli con l’elettricità – il che mi sembra estremamente “industriale” in termini zoliani. L’immaterialità e la purezza di Internet, così come l’infallibilità della sicurezza del Cloud e la sua infinita capacità di archiviazione sono uno dei più grandi miti del progresso della nostra società. Nel senso che, alla fine, tutte queste cose sono molto materiali.

EM: Anche la mostra “The Golden Door” ruota attorno al concetto di produzione del valore…

GV: Sì, si tratta di vedere la speculazione finanziaria come l’ultima forma di alchimia. È un’immagine a cui penso da un po’ di tempo. È alchemico creare valore dal nulla e rendere effimero persino il valore dell’oro, considerando poi quello che è accaduto con il boom delle criptovalute, dove chiunque ha pensato di poter diventare trader da un giorno all’altro vedendo in questo una via d’uscita dal lavoro. Ma tutte le trasmutazioni hanno un prezzo e questo riflettere in modo strettamente orientato al profitto, come usare la magia per fini oscuri, ha un prezzo. Nel nostro caso: disastri ecologici, sociali, politici. Per la mostra ho realizzato delle ceramiche che raffigurano il banco discutibilmente accogliente di una banca immaginaria chiamata Synchaos [Synchronised Chaos]. Ci sono due maschere con la penna che permettono al pubblico di partecipare potenzialmente a una narrazione collettiva, ma in un contesto rigido e determinato. Sono molto sensibile alla sovversione e all’appropriazione delle forme collettive e a come oggi nel marketing tutto si definisca partnership e collaborazione, dal contratto bancario all’abbonamento in palestra, cancellando così nella coscienza collettiva il senso di gerarchia. In Italia la proliferazione di questi orologi pubblici che mostrano annunci di negozi che comprano oro in cambio di denaro mi ha molto colpito, mi ha fatto pensare al detto “il tempo è denaro”. Questa giustapposizione di tempo e oro ha risuonato così tanto con la mia ricerca che è diventata un motivo. Tendo a disegnare orologi con le facce perché anche noi siamo esseri governati dal tempo con un orologio che ticchetta dentro di noi che ci ricorda che abbiamo un tempo limitato prima di morire. Queste esposizioni pubbliche fungono da testimoni del nostro tempo sulla terra, per cui nella mia mente sono diventati automaticamente uomini-sandwich. Poi, visitando Roma ho scoperto che il soffitto della Basilica di Santa Maria Maggiore è stato decorato con il primo oro giunto dal Sud America. Essendo un’artista svizzera di origini peruviane, non ho potuto fare a meno di pensare al cambiamento di forma dell’oro, dai manufatti incaici, a quelli cattolici romani, fino ai lingotti d’oro che riposano nei caveau svizzeri. Questa tendenza umana a personificare ogni cosa per comprenderla meglio è un modello ricorrente nella mia pratica. Volevo rendere questi meccanismi vivi, così, quando abbiamo riflettuto con Gioia Dal Molin sull’opera da produrre per Palermo, abbiamo convenuto dovesse essere un video, un mezzo con cui volevo tornare a lavorare dopo RESYLIENT. Questa volta l’ho immaginato come una capsula che contiene uno spazio espositivo dove si svolge una performance che attiva una serie di sculture. Si può condividere comodamente e si è in grado di portare l’attenzione dello spettatore su un livello più preciso e acuto. Ho realizzato sculture senza pensare a come trasportarle o alla loro caducità, perché sono destinate a essere oggetti di scena. Da un punto di vista tecnico ho potuto essere versatile perché questi oggetti dovevano servire un’estetica e una narrazione globali. Realizzare questi grandi pezzi di ceramica penso sia probabilmente una reazione inconscia alla seccatura del trasporto [Lol]. Tornare a materiali più artigianali come la cartapesta o l’argilla essiccata all’aria, usare pupazzi e imitare deliberatamente il mondo aziendale in un’estetica molto teatrale è stato un modo per rappresentare il paradigma in cui viviamo e le sue regole come più fragili e decadenti di quanto non vogliano apparire.

EM: Il tuo lavoro va spesso oltre la specificità mediale. La collaborazione, l’aspetto relazionale sono elementi fondamentali per inquadrare la tua pratica. Il tuo lavoro con il collettivo INNER LIGHT ne è la prova. Anche questa modalità di “produrre” è un modo per mettere in discussione il sistema, o testare il mercato?

GV: Le forme collettive sono sempre state per me un santuario della pratica e dell’esperienza dell’unione creativa. Per cui sì, sono intrinsecamente fondamentali ma non lo scopo ultimo della mia pratica. Una necessaria morte dell’ego che bilancia le forme più individualistiche in cui mi evolvo. Le forme collettive sono estremamente nutrienti e consentono un maggiore spazio per la sperimentazione, la trasformazione delle forme e sono per me intellettualmente più stimolanti. I pezzi da parete che abbiamo realizzato con INNER LIGHT spesso nascono da indumenti e vengono facilmente incorporati ad altri lavori o tornano a essere semplici capi. Sono in qualche modo più volatili e possono essere riutilizzati. Poiché lavoriamo nell’intersezione tra stampa e moda, è una questione più vivace perché viene regolarmente riattivata e reinterpretata dagli artisti, dai brand o dagli stilisti con cui lavoriamo. Il collettivo è diventato una sorta di strumento di sperimentazione autosufficiente, in grado di connettersi con gli universi di altre persone e di fondersi momentaneamente con loro. Tornando ai media, ogni tecnica ha la sua storia e una sorta di frequenza che differisce da una all’altra. Il mio amico Samson, che mi ha insegnato a lavorare la ceramica e la saldatura, dice che le tecniche artigianali tendono a comunicare tra loro attraverso i materiali. In pratica, dall’incisione alla ceramica o alla pittura a olio, i pigmenti, i leganti, gli acidi che si usano sono spesso lo stesso materiale con un nome diverso. Questo perché l’artigianato tende ad autofeticizzarsi ed è piuttosto asettico nei confronti degli esperimenti a meno che non siano molto “scriptati” e metodici, il che per me è un’assurdità. Ho questa fame insaziabile di imparare nuove tecniche, di mescolarle e di condividerle con i miei amici, come in un grande potluck creativo. Condividere un ecosistema con persone simili mi permette di accedere a un’ampia gamma di conoscenze e spazi di lavoro. Mi preoccupa di più non avere abbastanza tempo per provare tutte le tecniche che voglio imparare, tutti i formati che voglio esplorare e incontrare tutte le persone con cui voglio collaborare, piuttosto che non avere senso dal punto di vista del mercato. Ma mentirei se dicessi che non ci ho pensato anche io. Perché, come dicevi in uno dei nostri scambi, mi sembra che ci troviamo paradossalmente in un’epoca piuttosto conservatrice e rigida per quanto riguarda l’arte. Sono arrivata alla ceramica dopo aver lavorato per dieci anni con la stampa e questo si vede nel modo in cui timbro l’argilla con il legno. La tecnica è la stessa che utilizza INNER LIGHT per stampare su tessuto. Ho anche iniziato a usare il metallo dopo avere inciso lastre di zinco per tanto tempo. È tutto organicamente in comunicazione, in fusione e in nutrimento reciproco. Mi muovo per pura curiosità e spirale ossessiva più che per il bisogno di essere sovversiva. Vedo una grande differenza tra una pratica artistica che appartiene a tutti e fonde le categorie di professionista, dilettante, artista, artigiano, adulta, bambina, Art Brut ecc. e tra il mercato dell’arte che è uno strumento speculativo che funziona quasi come una criptovaluta molto esclusiva. Le categorie non sono fatte dagli artisti, e gli storici dell’arte e i critici possono essere assunti da un collezionista per dare un senso a una collezione, ne siamo tutti consapevoli. La coerenza che la nostra pratica dovrebbe avere non è qualcosa di realmente organico per tutti gli artisti ed è stata acquisita attraverso lo studio della storia dell’arte, prevalentemente maschile e bianca. Come donna sarebbe sciocco limitarmi a queste regole, credo sia il lato liberatorio del “soffitto di cristallo”.

EM: Questa cosa che hai detto mi fa pensare che molti artisti della tua generazione guardano a un’artista come Sylvie Fleury come a una sorta di mentore, ad ogni modo un punto di riferimento imprescindibile. È come se tra voi nati negli anni Novanta – e che vivete e lavorate in Svizzera – ci sia questo riferimento costante quasi a rivendicare un mito, per distruggere e rielaborare la narrazione principale…

GV: Che dirti, è un’icona. Mi piace che sia svizzera e che con il suo lavoro parli di soldi, opulenza e consumismo in questo modo molto pop. È molto poco svizzero da parte sua. Nelle pratiche degli artisti svizzeri più giovani si può trovare decisamente molto di Sylvie Fleury, così come di Fischli e Weiss.

EM: Se potessi vivere in un romanzo, quale sarebbe?

GV: Non saprei dirti, nonostante ce ne siano molti che amo non è abbastanza per dire che mi piacerebbe viverci. Probabilmente in un romanzo di quando ero bambina, di cui non ricordo il titolo. Si svolgeva in un futuro prossimo, subito dopo l’esaurimento dei combustibili fossili in un’atmosfera post-apocalittica che, sorprendentemente, sembrava molto accogliente a causa dell’opprimente routine produttiva della civiltà che si arrestava e che costringeva a diventare astuti per necessità. La catastrofe climatica era presente in molti modi, seppur contestualmente piuttosto che come punto centrale del libro.

EM: È un potenziale inizio per un prossimo video.