Nel 2013, riflettendo sulla sua carriera, Germano Celant fece una dichiarazione enfatica, che allora mi sorprese, come sorprenderà molti che la leggono oggi: “Io non sono un curatore. Sono convinto di essere più un compagno per l’artista, come persona e come storico dell’arte. Cerco di essere tanto complice quanto distaccato, vale a dire una contemporaneità, come le chiameresti tu, di differenze”1. Che cosa voleva intendere uno dei più prolifici, versatili e celebrati curatori dei nostri tempi con questo rifiuto della posizione del curatore a favore di una personalità scissa fra un compagno di lavoro (un contemporaneo) degli artisti, e al tempo stesso un osservatore distaccato?

Al tempo della nostra conversazione conoscevo già Germano da decenni, sin dai primi anni Settanta quando facevo parte del gruppo Art & Language a New York. All’epoca, il suo corpo, sempre rivestito di cuoio nero, era ovunque: ascoltava, osservava, chiacchierava, intratteneva, e probabilmente prendeva appunti. Il soprannome che gli avevamo dato, per prenderlo affettuosamente in giro, era: “La voce del suo artista”.

Nella nostra conversazione del 2013, lui cambiò le carte in tavola. Descrisse il suo lavoro con gli artisti dell’Arte Povera dalla metà alla fine degli anni Sessanta come un contributo curatoriale e critico a una pratica schiettamente avanguardistica, radicale dal punto di vista artistico quanto sociale. Già nel 1970, però, aveva capito che quel momento stava passando, che si stava auto-storicizzando, rinunciando al suo spirito rivoluzionario. La radicale trasformazione sociopolitica dell’Italia, dell’Europa, e del mondo in generale sarebbe stata una lunga lotta. Serviva la prospettiva temporale della storia dell’arte. Ma la formazione accademica in quella disciplina si concludeva con il Barocco, in Italia così come altrove. Come tanti di noi, Germano cercava un approccio storico che fosse, senza paradossi, coinvolto nell’arte al momento stesso in cui veniva creata. A partire da Giulio Paolini nel 1972, lanciò le “monografie” che portò avanti per tutta la sua carriera, una sequenza di mostre e libri sulle vite e le opere di singoli artisti. La serie, ancora in corso al momento della sua scomparsa, comprendeva molti della sua generazione, da Joseph Beuys a Mimmo Rotella.

Lo stesso istinto a lavorare con e contro la corrente della disciplina per trovare nuove intuizioni era evidente nelle sue retrospettive storico-artistiche su grande scala, come le tre sui periodi dell’arte italiana allestite a Parigi, Venezia e New York (1981, 1989, 1994), ma soprattutto nella mostra “Art and Architecture” allestita nel 2004, quando Genova era la Capitale Europea della Cultura. Questioni apparentemente “universali” vengono affrontate accumulando innumerevoli particolari. Arte e Moda. Arte e Cibo. Interrogato a proposito, disse: “Prendo un soggetto che nessuno analizza, che risulta, come tu hai detto, troppo grande, apparentemente inafferrabile, e molto difficile da affrontare. La mia intuizione è che il soggetto sia importante nell’arte e nel pensiero contemporaneo, quindi cerco di interpretarlo dal punto di vista attuale, ma in retrospettiva, risalendo alle sue varie origini, e rintracciando tutti i fili che lo compongono oggi”2. Pochi altri curatori hanno raggiunto la complessità e la scala delle sue esplorazioni di temi che si manifestano in molteplici medium nel tempo e nello spazio, più sottilmente, forse, nei seicento pezzi accumulati per “The Small Utopia. Ars Multiplicata” (Ca’ Corner della Regina, Venezia, 2012).

Pochi altri curatori attivi dalla metà del secolo scorso hanno allestito mostre avvicinabili a tale genere, di portata e scala simili. Harald Szeemann è il paragone più scontato, e si può dire che lo abbia fatto in modi più avventurosi e con un impatto più notevole. Che cosa c’era, allora, di distintivo nell’approccio di Germano? Forse possiamo carpirlo riflettendo su una distinzione tracciata da Boris Groys. Nel 2013, Groys ha rilasciato questa dichiarazione provocatoria e categorica sulla natura delle mostre d’arte: “Penso che sostanzialmente ce ne siano di due tipi, che chiedono di essere considerati in modo molto diverso. Uno ci mostra un frammento di una narrazione tradizionale sulla storia dell’arte, mentre l’altro rivela un atto soggettivo di selezione da parte dell’organizzatore. Tutto ciò che potremmo voler dire sul ruolo del curatore deriva da questa distinzione”3. Szeemann rientra nella categoria del selezionatore soggettivo: anzi, molti pensano che abbia dato alla curatela indipendente la sua forma definitiva del tardo Ventesimo secolo. Come dichiarava programmaticamente documenta V, Szeemann era anche un attivo smantellatore delle narrazioni tradizionali sulla storia dell’arte, essendo molto più interessato alle vite degli oggetti nei mondi quotidiani dell’immagine.

Rispetto alla distinzione di Groys, non c’era niente di frammentario o tradizionale nei modi che aveva Germano di cartografare le linee storiche che, come lui stesso mostrava, avevano preparato il terreno per le forme di arte contemporanea, o dell’arte a venire. Nelle mostre e nei libri a cui ho accennato, le sue “intuizioni” su ciò che contava in contesti del genere erano soggettive, ma andavano a comporre discorsi con qualche pretesa di generalità, se non oggettività. Dicevano: Guarda! Questo lavoro, che potrebbe esserti sfuggito, è stato realizzato in questa epoca. Riecheggia quest’altro lavoro più celebre, e quest’altro, che sembrerebbe scollegato, e quelli laggiù. Guarda meglio! Il passato che ha plasmato il presente è più interessante di quanto avresti pensato ed è interessante da questi precisi punti di vista.

Data la sua acuta sensibilità per i flussi storici — a volte implacabili, altre esplosivi, sempre contraddittori — non sorprende che Germano abbia risposto alla tendenza retrospettiva che affiorò negli anni Novanta. Di fronte a un futuro imprevedibile, anche il passato più recente cominciava ad apparire storico in due sensi opposti: come se fosse definitivamente passato, e al tempo stesso portasse in sé i semi di un presente che avrebbe potuto prendere una piega diversa. Un modo in cui questa atmosfera si è manifestata nel mondo dell’arte è stato attraverso quella che ho chiamato — in analogia con la moda della reperformance nella performance art — “recuration”: la produzione di mostre che utilizza come materiale una mostra precedente4. Cose simili erano già state tentate nelle retrospettive museali e nelle sale delle collezioni, ma in genere solo come sezione di una più ampia esposizione di cui i singoli lavori, o i gruppi di lavori legati da un medium, un soggetto o un periodo, costituivano la trama. Fare della mostra stessa la trama principale era ciò che si proponevano di fare i curatori del tipo soggettivo, secondo Groys. La mostra era un viaggio attraverso le loro scelte, il loro gusto, i loro giudizi, le loro idee. Ma dove si colloca la soggettività quando ciò che viene esposto è una mostra già curata da qualcun altro? Soprattutto se si tratta di una mostra famosa come “Live in Your Head: When Attitudes Become Form: Works-Concepts-Processes-Situations-Information”, curata da Szeemann alla Kunsthalle di Berna nel 1969, diventata subito leggendaria perché aveva annunciato l’arrivo dell’arte contemporanea in Europa, e perché incarnava una svolta esemplare verso la curatela “indipendente”.

Nel 1969, Germano ebbe in effetti un rapporto personale con questa mostra. Consapevole che l’anno prima fu lui a curare “Arte Povera più Azioni Povere” ad Amalfi, Szeemann gli aveva chiesto di proporre una selezione di artisti italiani da includere, e di agevolare la loro partecipazione. Invitato a parlare all’inaugurazione di Berna, Celant presentò (in inglese) il suo manifesto dell’Arte Povera5. Più in generale, “When Attitudes Become Form” era la scelta scontata per chiunque volesse affrontare la sfida più difficile della recuration, proprio perché era quella che aveva maggiori probabilità di fallire. La sua aura mitica la rendeva presente sempre e ovunque, ma anche irripetibile. Germano e il team di Fondazione Prada — Thomas Demand, Rem Koolhaas e la stessa Miuccia Prada — valutarono sulle prime l’ipotesi di esporre un modellino in scala della mostra originale. Ma Jens Hoffmann lo aveva già fatto nella sua versione, “When Attitudes Become Form Become Attitudes”, al CCA Wattis Art Institute di San Francisco nel 2012. Questa mostra, sottotitolata “A Restoration / A Remake / A Rejuvenation/ A Rebellion”, e composta principalmente da lavori nuovi o recenti creati da artisti contemporanei che si sono ispirati a quelli esposti a Berna, era introdotta da un plastico dell’edificio originale, a cui era stato tolto il tetto per mostrare versioni in miniatura di ogni lavoro in situ. Alle pareti della stanza erano appesi i provini a contatto delle fotografie dell’installazione e dell’inaugurazione.

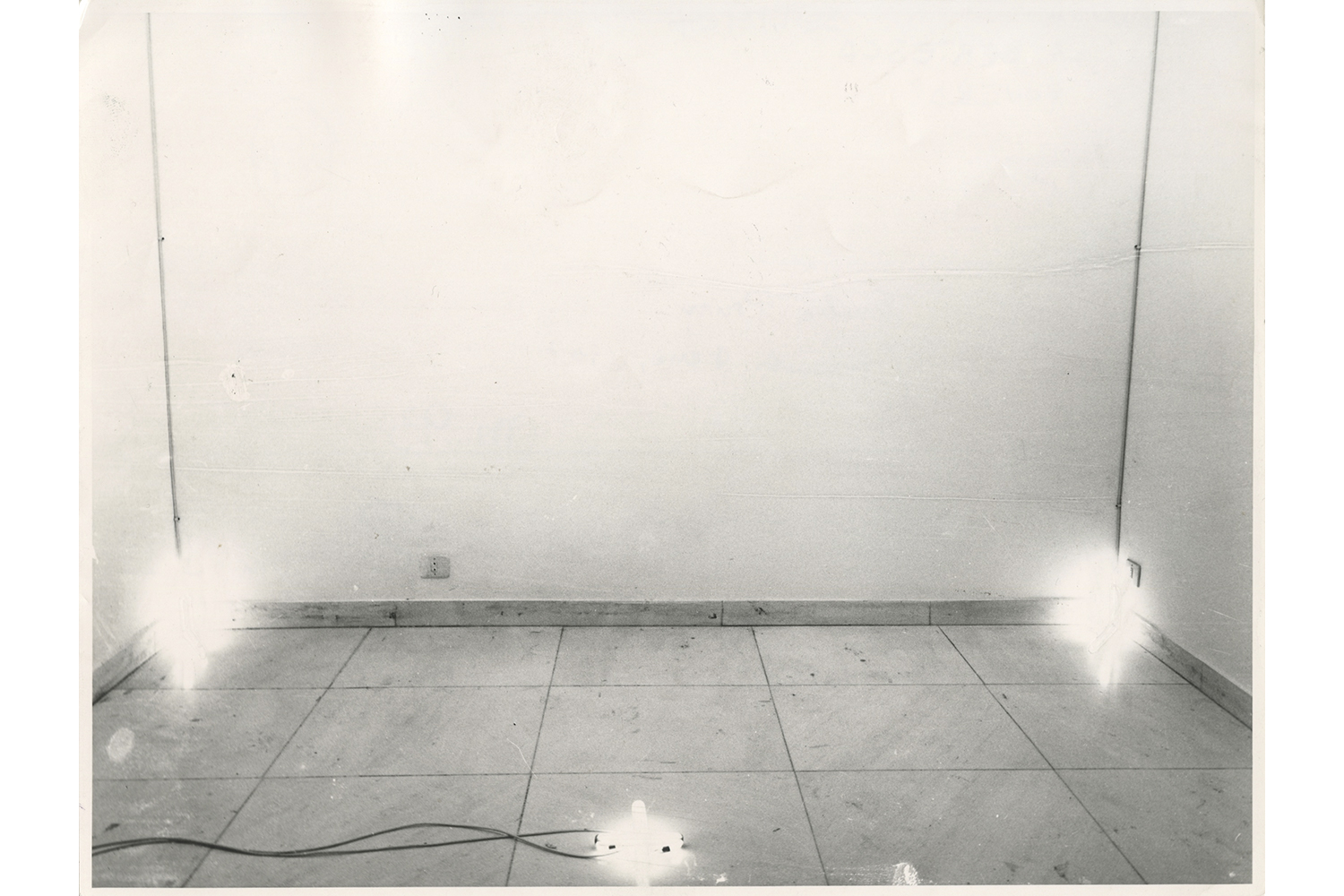

Per “When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 2013”, furono ricreati con precisione chirurgica, in scala reale, diversi interni di Berna (l’estetica di Demand), inserendoli nelle sale di Ca’ Corner della Regina (idea di Koolhaas). I lavori originali, o le loro versioni realizzate appositamente per la mostra, furono disposti nel punto esatto in cui erano stati a Berna. Lavori che non erano disponibili erano esposti, in scala reale, sotto forma di fotografie, nella posizione prevista, in un contorno simile a quelli delle scene del crimine. Si aveva il senso inquietante di trovarsi lì, a Berna, nel 1969, e al tempo stesso in un palazzo settecentesco a Venezia nel 2013. Percepivi il momento in cui un nuovo genere di improvvisazione avanguardistica era esploso nello spazio museale. Ne sentivi anche la ricaduta, dopo trent’anni, come se stesse ancora succedendo, come se le sue particelle fossero questi lavori, sospesi nella temporalità da mostra effimera di quell’edificio, uno spazio per l’arte privato e riadattato, durante la Biennale.

“When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 2013” suscitò un’enorme attenzione, e numerosi commenti. Nella nostra conversazione per Talking Contemporary Curating, io e Germano ne discutemmo nei dettagli. Lui continuava a tornare al suo ricordo di come gli artisti della mostra originaria, che provenivano da diverse città di Europa (ma non Parigi) e dagli Stati Uniti (soprattutto New York), avessero lavorato insieme improvvisando l’installazione delle opere. Era quello lo spirito che questo “compagno dell’artista” voleva mettere in risalto come più rilevante per la pratica artistica odierna. Per lo spettatore, aveva voluto l’esperienza che ho appena raccontato di aver vissuto: “Mentre preparavamo la mostra, cercavamo di consentire ogni rapporto possibile con le opere o con la loro documentazione. In questo modo si può sentire la loro presenza, e l’assenza della mostra originale, come un unico elemento. E senti che tutto lì — i lavori originali, le copie, le fotografie, i segni sul pavimento — è al tempo stesso presente e assente”6.

Come è stato realizzato tutto ciò? L’idea di una ricostruzione strettamente archivistica e antiquaria fu respinta. Così come la pratica consueta di adattare i lavori disponibili agli spazi disponibili. Invece, il gesto curatoriale originario di Szeemann, di invitare gli artisti a sconvolgere a piacimento gli spazi della galleria, trovava una eco in un registro più contemporaneo. Nello stile di Gordon Matta-Clark, è stata “perforata l’architettura con l’architettura — penetrando il palazzo con la Kunsthalle”7. Il gesto curatoriale corrispondeva a quello degli artisti, e del curatore originario: “Sia la mostra di Berna che la nostra rappresentano uno strappo, una spaccatura, uno slittamento nel tempo e nello spazio che genera non un vuoto ma una pienezza, tanti generi diversi di equilibrio”8. Se attraversavi quegli spazi più di una volta, questi gesti curatoriali cessavano di costituire la trama principale della mostra, per scomparire. Allora riapparivano i lavori — in qualità di se stessi, di nostri contemporanei, di segnali dell’arte che verrà.

“Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia 1918–1943”, in mostra alla Fondazione Prada di Milano, dal gennaio al giugno 2018, è stata, purtroppo, l’ultima mostra importante di Germano Celant. L’approccio curatoriale era plasmato dalle sue esperienze di allestimento dei tre tipi di mostre, e di scrittura dei tre tipi di pubblicazioni, che definiscono la sua opera: monografie, retrospettive storiche e grandi collettive tematiche. Ma ognuno di questi è stato radicalmente rivisto a partire dall’esperienza della creazione di “When Attitudes Become Form: Bern 1969/Venice 2013”, interpretato attraverso la lente contemporanea della recuration.

Germano non poteva essere stato un compagno diretto per gli artisti e i curatori della generazione dei suoi genitori, ma poteva immaginare di essere un loro contemporaneo. Questo è quello che la mostra ci invitava a essere: artisti, curatori, critici, o amministratori della cultura, intenti a fare scelte nelle città italiane negli anni successivi alla Prima guerra mondiale, mentre la nazione diventava fascista, intraprendeva inutili invasioni, si assoggettava alle politiche diaboliche della Germania nazista, ed entrava in un’altra guerra europea. Abbraccio entusiastico, ambiguità e compromesso, evasione e silenzio, ma anche, sempre più, resistenza a queste tendenze: tutto ciò si può rilevare nelle singole opere d’arte, nel dipanarsi delle carriere degli artisti, sala dopo sala. Una scelta esercitata nelle condizioni di una libertà di scelta sempre più ridotta. “Post Zang Tumb Tuuum” ripercorre il modo in cui queste scelte sono diventate pubbliche, ovvero nelle mostre museali, nelle gallerie, nelle case private e nelle fiere allestite dai curatori, che a loro volta operavano scelte in quelle stesse condizioni.

Disegnati da Celant e dallo studio newyorchese 2×4, ventiquattro di questi spazi sono esposti in sequenza più o meno cronologica. Ricreazioni esatte sono accostate a quelle parziali, lavori veri e propri sono appesi in ambienti evocati da fotografie in scala. Questi ambienti, che contengono soprattutto quadri e sculture, sono scanditi da cornici architettoniche che evocano quelle create dal regime fascista: il macchinario esplicito della propaganda integra il più furtivo condizionamento sociale che vediamo agire nei lavori esposti in molti degli spazi di dimensioni più piccole. Nelle ultime stanze della mostra, si trovano una raccolta di informazioni documentarie e tavoli pieni di libri, che mirano a fornire una contestualizzazione e a promuovere la riflessione.

Per molti spettatori, era troppo tardi. Secondo il comunicato stampa, la mostra ambiva a rivelare che, per la scena artistica italiana, il periodo tra le due guerre era “caratterizzato da eclettismo e pluralismo espressivi in cui convivono avanguardia e ritorno all’ordine, sperimentazione e realismo, intimismo e propaganda”. Il design radicale mirava a restituire l’oggetto al “flusso caotico dell’esporre”, così che “ritorna a essere una materia viva, una costruzione stratificata di significati e possibili interpretazioni”9. Descrizioni come questa restituiscono la mostra alle ortodossie della storia dell’arte e dell’esposizione museale, all’ambivalenza di scegliere tra due alternative, alla neutralità ideologica che sembra una possibilità quando la libertà di scelta prevale10.

In un periodo in cui le condizioni di una rinascita del fascismo e dell’autoritarismo stanno riaffiorando in Europa, Stati Uniti, e parti di Asia e Sudamerica, questa libertà si sta contraendo. In questo contesto, diventa ancora più cruciale sapere come, in passato, essa sia stata minacciata, e come sia stata difesa. Così come i segnali di razzismo, quelli dell’autoritarismo e del fascismo devono essere prontamente messi in luce, e combattuti fino alla fine.