“No, non sapevo di Ian Wilson, la sua vita era per me esemplare, la sua morte non fa che prolungare la sua essenza.” (Tommaso Trini, e-mail all’autore, 7 luglio 2020)

Sembra giusto ricordare il percorso radicale e coerente di Ian Wilson attraverso le parole di chi lo ha seguito fin dal 1970, dalla gestazione di una pratica la cui essenza si sovrappone, verrebbe da dire, all’assenza1.

Il lavoro di Wilson matura nel contesto di quel superamento dell’idealismo modernista e, in parte, ancora minimalista, che ha avuto luogo principalmente dalla seconda metà degli anni Sessanta. Se le pratiche post-minimaliste a lui coeve intendevano superare definitivamente l’autoreferenzialità del modernismo facendovi entrare porzioni più o meno vaste di “vita”, attraverso la presenza di nuovi attori come il tempo, la biografia, la storia, il contesto, Wilson si muove in una direzione per alcuni versi opposta. Più ancora che per altri concettuali a lui coevi, il desiderio di Wilson sarà, infatti, quello di portare ad un grado più assoluto l’astrazione raggiunta dalla pittura modernista, attraverso quella che definirà “nonvisual abstraction”, individuata come un carattere tipico dell’arte concettuale2. In questo sforzo di superamento del “silenzio” dell’arte modernista e minimalista, il linguaggio gioca un ruolo fondamentale.

Se, già un decennio prima, pittori come Gastone Novelli e Gianfranco Baruchello avevano trattato la tela bianca come una superficie su cui “scrivere”3, per gli artisti ascrivibili alla sfera concettuale il linguaggio diventa uno degli strumenti privilegiati per far “parlare” di nuovo l’oggetto artistico. Sulla scorta di quella che, nel dibattito filosofico, venne definita come “svolta linguistica” (Linguistic turn)4 maturata sotto l’influenza della filosofia di Wittgenstein e dello Strutturalismo francese, il linguaggio verrà usato per le sue capacità analitiche (Bruce Nauman, Joseph Kosuth, Art & Language), evocative e immaginative (Robert Barry, Lawrence Weiner), e umoristiche (John Baldessari). Per i concettuali il linguaggio diventa, innanzitutto, strumento privilegiato verso quella “dematerializzazione” invocata da Lucy Lippard e John Chandler al fine di ridurre ai minimi termini la natura oggettuale dell’opera5, per cui “Non tutte le idee devono essere rese fisicamente”, come aveva sostenuto Sol Lewitt6. Il linguaggio diviene anche uno strumento per raggiungere un pubblico più ampio e per comunicare direttamente nella loro testa (“live in your head”, per dirla con Harald Szeemann) riducendo qualunque forma di mediazione, come evidente soprattutto nel lavoro di Barry, in particolare quando arriva a concepire un’opera come trasmissione di pensiero attraverso la telepatia (Telepathic Piece, 1969)7.

Dal canto suo Wilson oltrepassa l’uso che i suoi colleghi fanno del linguaggio scritto, per introdurre nel contesto dell’arte una parola parlata, discussa, che svanisce quando pronunciata. In questo consiste forse il lascito più importante del suo lavoro che mette in questione la stessa natura “visiva” di ciò che è definito come arte: “I present oral communication as an object (…) I have chosen to speak rather than sculpt. (…) I’m diametrically opposite to the precious object. My art is not visual, but visualized”8.

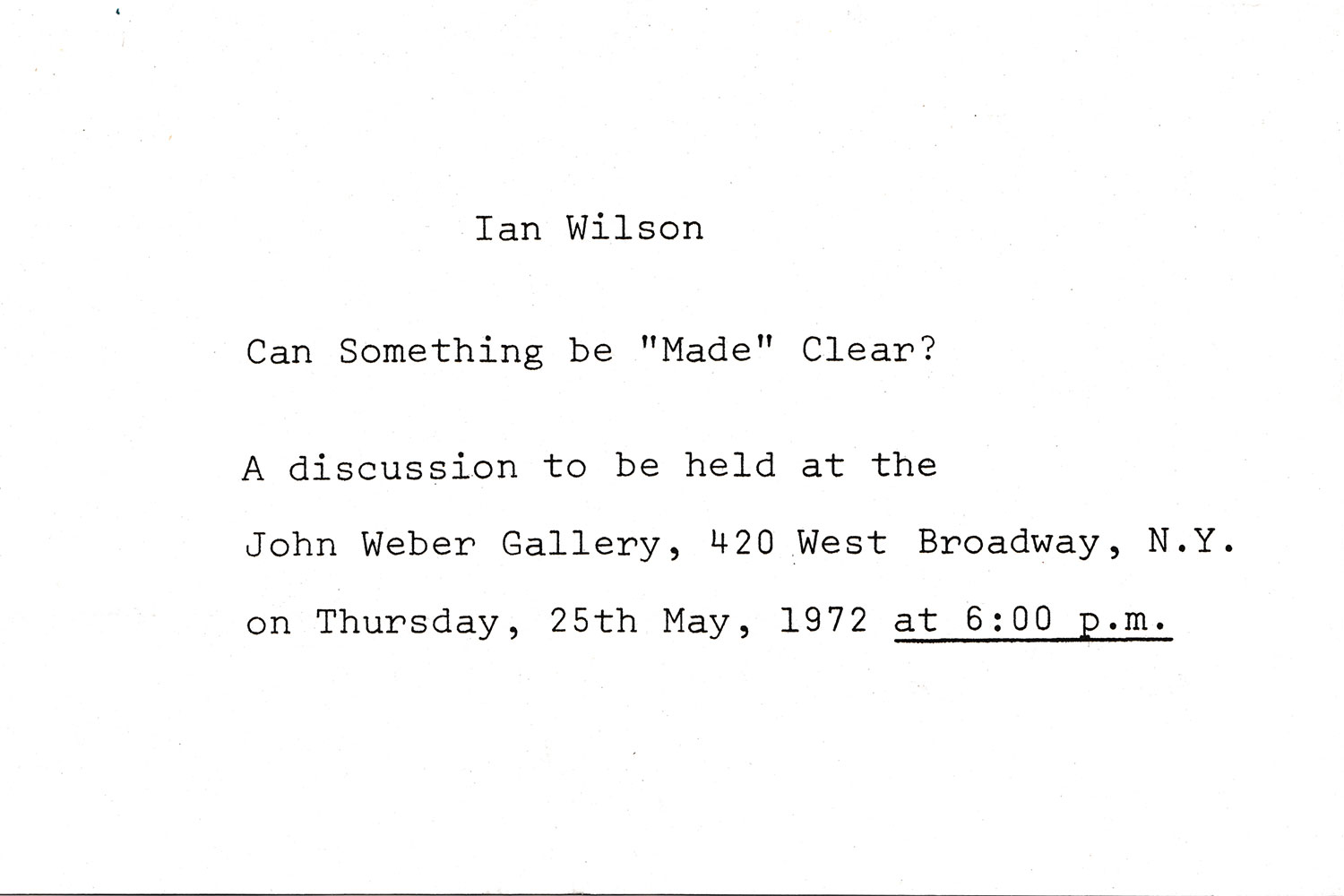

Attraverso la semplice azione di tracciare con il gesso un cerchio di due metri circa di diametro sul pavimento (Circle on the Floor, 1968), Wilson non solo si distanzia dalle sue prime opere di matrice minimalista, che già tendevano a una relazione con il contesto prossima all’invisibilità (i Discs, 1966-67), ma arriva a comprendere che la discussione sull’opera poteva essere più interessante della sua visualità: non più contemplazione ma, attraverso il tempo, azione9. Invece di operare una riflessione di tipo auto-referenziale sulla natura e il linguaggio dell’arte tipica di Kosuth (la serie Investigations) e Art & Language (Index), la parola di Wilson diventa strumento maieutico, applicabile a conversazioni prima del tutto informali e spontanee, poi strutturate su appuntamenti e per un pubblico volontario e partecipante. Dopo aver sperimentato brevi conversazioni non annunciate con diversi interlocutori occasionali che avranno come soggetto la parola “tempo” (dal 1968 per circa un anno), e poi l’oralità (1969-72), a partire dal 1970 Wilson sosterrà, infatti, conversazioni presso gallerie d’arte, musei e case di collezionisti annunciate pubblicamente.

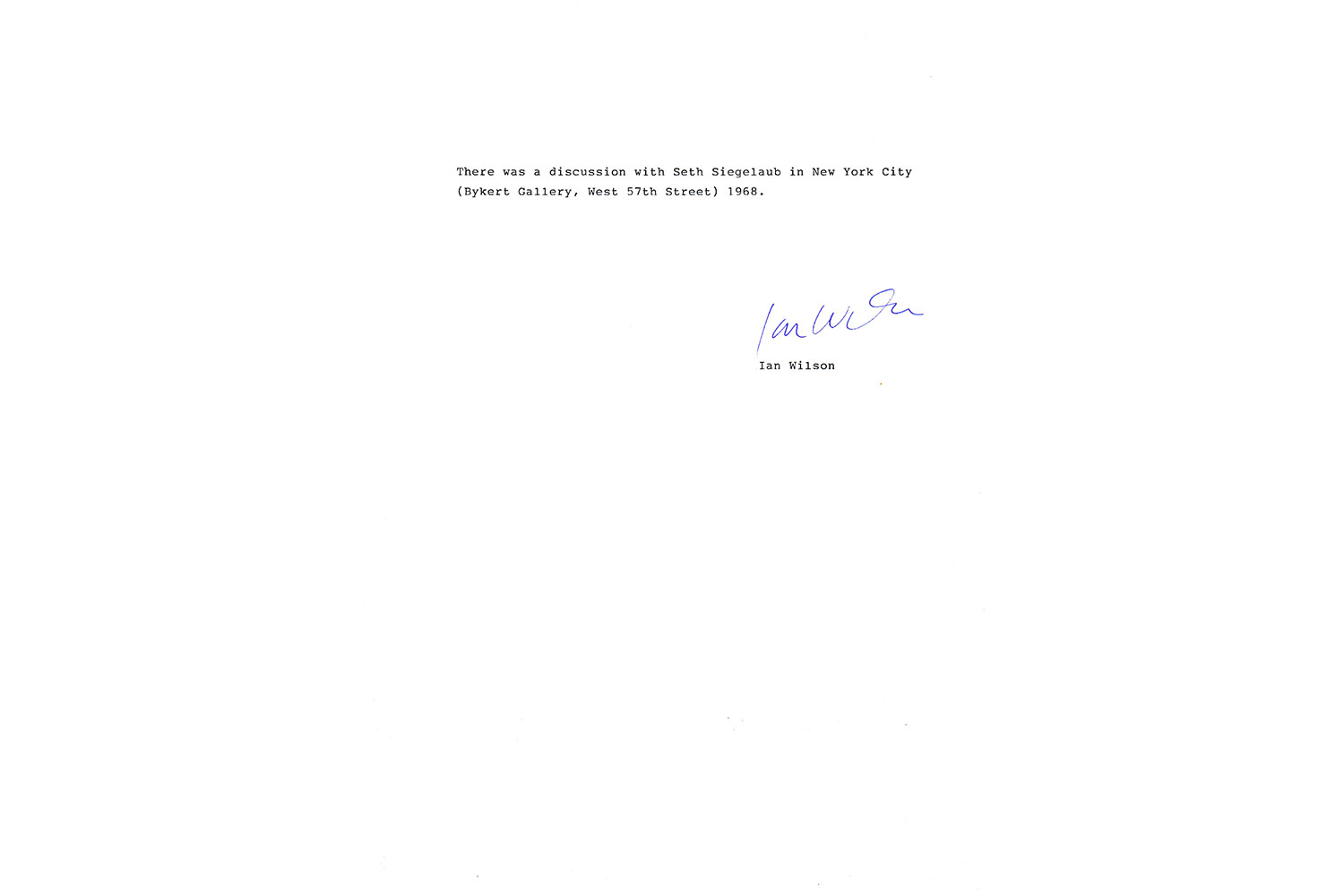

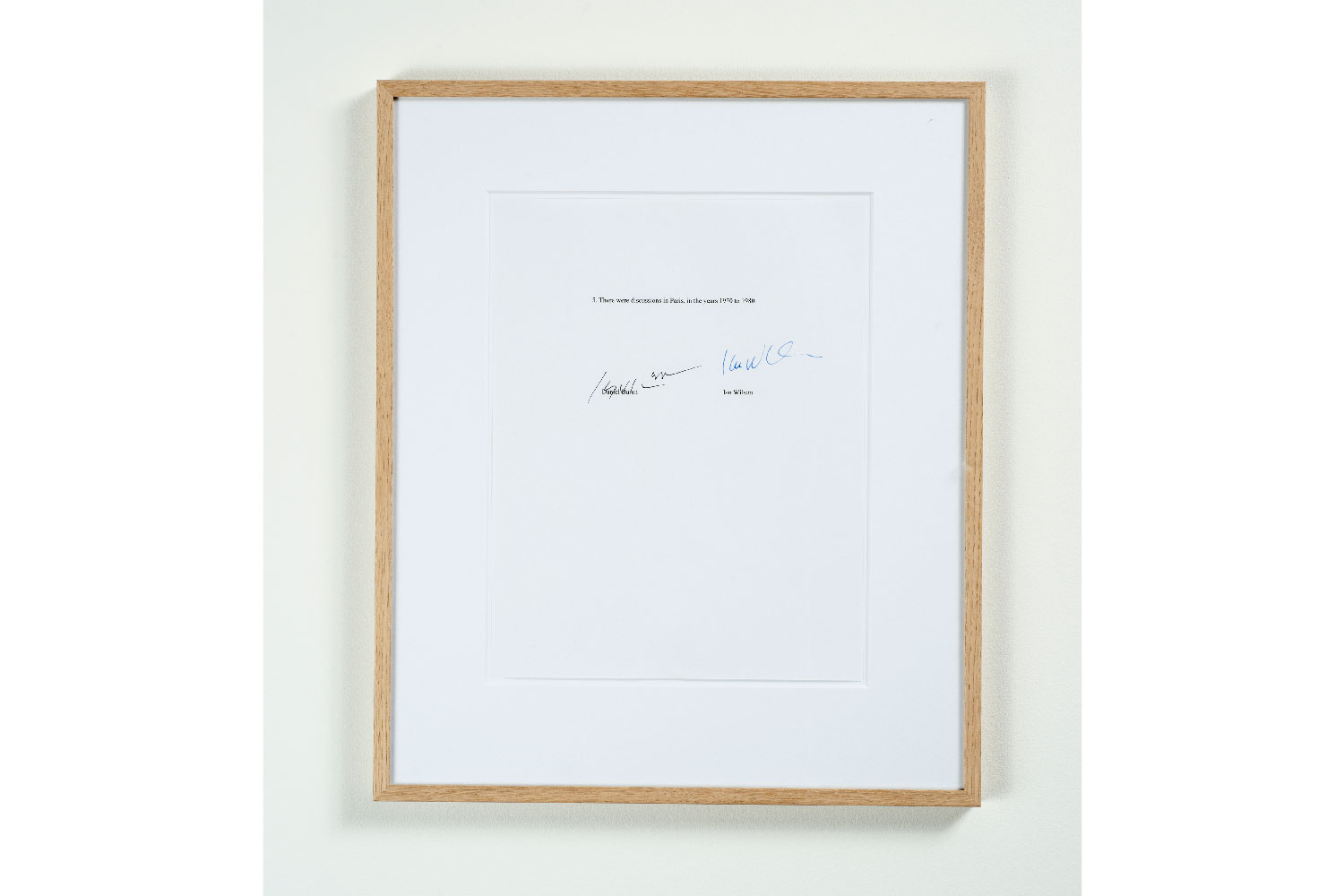

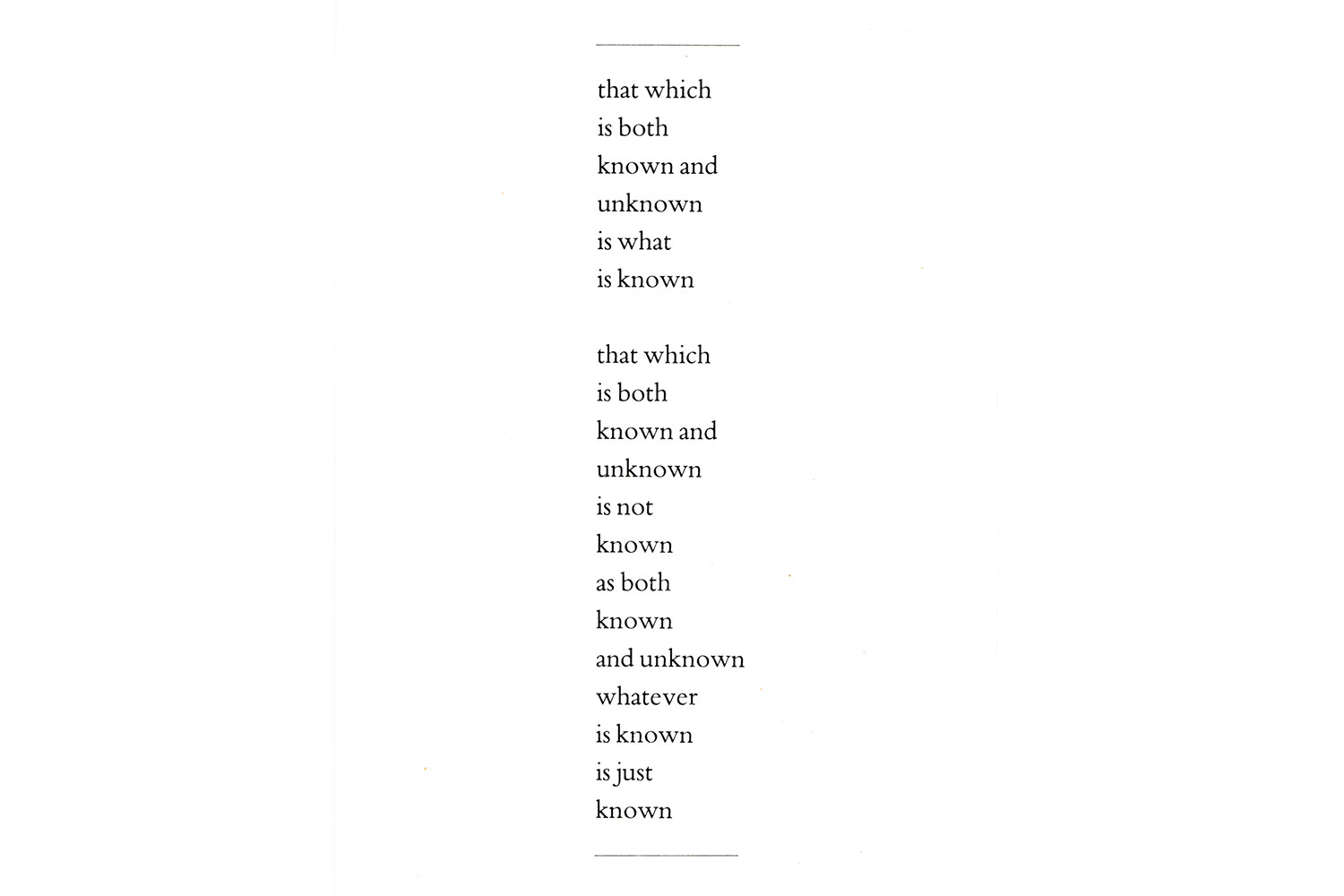

Concentrate su temi di natura speculativa come “the known and the unknown”10 e, a partire dal 1994 fino alla morte, sull’”assoluto”, le conversazioni di Wilson sono “spazi per la discussione e il dibattito”11 attraverso modalità che rimandano all’oralità dialogica socratica e pre-socratica. Mentre le speculazioni di Socrate furono riportate su carta da Platone dopo la sua morte, Wilson impedirà ogni forma di documentazione visiva o scritta delle sue discussioni, per non “allontanare lo spettatore dalla disciplina della ricerca della natura astratta della verità”12. Unicamente a laconici certificati firmati dall’artista è affidata la testimonianza dell’avvenimento e la produzione di un oggetto di valore economico.

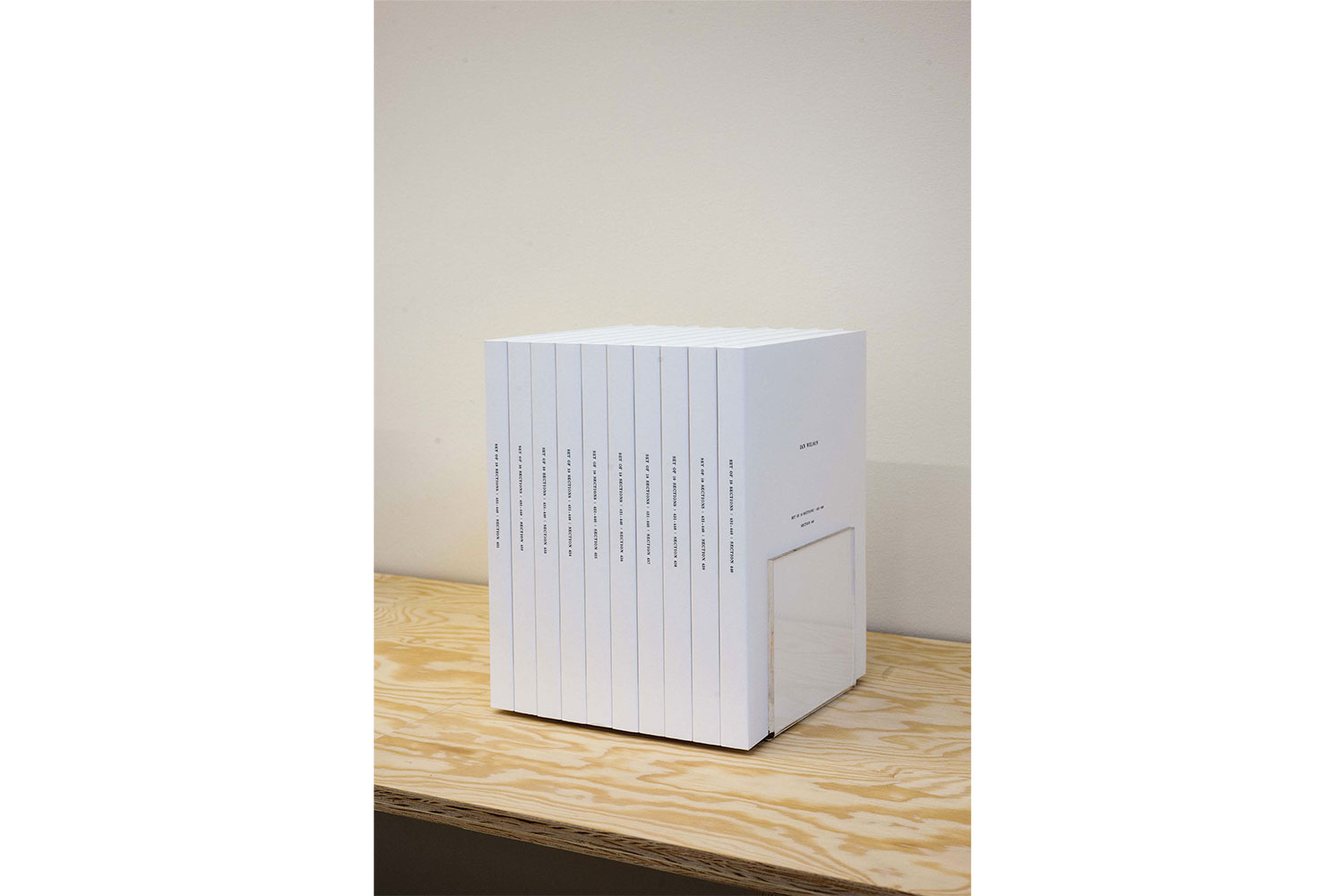

Fatto salvo per il “resto” prodotto dai certificati e alcuni rari progetti editoriali (Sections, dal 1971 al 2014), l’opera di Wilson si è data attraverso una parola parlata, discussa, condivisa dall’artista con uno o molti individui. È in questo “coinvolgimento mentale interattivo”13 con i partecipanti alla discussione che l’opera prende corpo. Opera che esiste, quindi, nel suo momento di incontro ed esperienza, in un tempo specifico e delimitato, diverso, però dal “realismo” dell’Happening o dalla frontalità scandalosa della Body Art. Si potrebbe dire che, una volta che le parole siano state tutte pronunciate, l’arte (art) svanisca per lasciare posto all’opera d’arte (art-work). D’altro canto la documentazione dell’opera rimane nel racconto tramandato oralmente da chi ha partecipato alle discussioni. La sollecitazione del paradigma orale, sia a livello di esperienza che di documentazione dell’opera, è uno degli strumenti più radicali con cui Wilson opera questa uscita dalla evoluzione lineare del moderno, per entrare in un tempo senza progresso, circolare, immemore14.

In questo senso già Circle on the Floor (una edizione illimitata che, seppur non prodotta meccanicamente, è sempre uguale a sé stessa) può essere letta come un’anticipazione del nodo tempo-oralità-esperienza nell’opera di Wilson. La sua forma rimanda sia a una possibile rappresentazione del tempo circolare che sembra preludere al suo interesse per il pensiero Induista – cui l’artista si avvicinerà più direttamente entrando in un ashram nel 1986 –, come ad un’azione fatta in un (seppur breve) tempo: quello in cui il cerchio viene eseguito ogni volta nuovo, ogni volta uguale a sé stesso. D’altro canto, il cerchio tracciato sul pavimento rimanda anche a un luogo di incontro, a un perimetro intorno al quale delle persone si ritrovano a conversare. I due temi del tempo e dell’oralità, della parola che svanisce come/con il tempo, di un’arte che si dà solo in un momento determinato15, sembrano già trovare qui una convergenza.

Allora si potrebbe far partire da questo cerchio il raggio d’azione che ha raggiunto un certo numero di artisti che hanno trovato nella pratica discorsiva di Wilson una spinta a mettere in questione la natura oggettuale dell’arte e la sua indipendenza dal fattore temporale. Si potrebbe muovere dalla generazione emersa nei primi anni Novanta, soprattutto in Francia e intorno al lavoro critico e curatoriale di Nicolas Bourriaud e Eric Troncy. Artisti come Liam Gillick, Dominique Gonzalez-Foerster, Rirkrit Tiravanija, ma soprattutto Philippe Parreno, hanno lavorato sulla sollecitazione dell’elemento temporale nello spazio delle loro opere e delle loro mostre, anche come risposta alla nuova realtà tecnologica che stava emergendo con l’uso sempre più diffuso dei personal computer e la nascita del World Wide Web16. Per questi artisti la mostra deve essere una “zona spazio-temporale”, “uno spazio dove il tempo veniva esperito ambiguamente”17, dove le opere esistono in un continuo stato di divenire. In questo senso, soprattutto la pratica di Parreno è stata esemplare. Se, negli ultimi anni, l’artista francese ha superato l’elusività tipica dei suoi primi anni riuscendo a costruire mostre/i-macchine, apparati che sembrano tecnologicamente indipendenti da ogni presenza umana, non possiamo non pensare a Wilson leggendo recenti dichiarazioni come: “Se una mostra non si fonda su oggetti, può essere facilmente trasmessa. Diventa quindi un’idea, e le idee possono essere diffuse e influenzare la gente”18.

L’attitudine maieutica delle Discussions di Wilson, la possibilità di fare della parola parlata una forma d’arte, può essere considerata sicuramente un precedente per quella svolta discorsiva che ha percorso l’arte contemporanea dagli inizi degli anni Duemila. Le lecture-performance di coreografi come Xavier Le Roy (già dal 1999 con Product of Cirmumstances), di artisti-saggisti come Seth Price e di artisti come Benoît Maire e Falke Pisano, le situazioni di artisti-coreografi come Tino Sehgal, non solo hanno un carattere discorsivo e a volte meta-linguistico ma esistono soprattutto, se non esclusivamente, in un momento di incontro dell’artista con un pubblico, in un dialogo-confronto che può essere anche partecipato e può arrivare ad esistere solo nell’esperienza di quel momento in un tempo e luogo specifico. In questo senso le “constructed situations” di Tino Sehgal19, proseguono e addirittura radicalizzano l’eredità di Wilson in almeno in due direzioni. Da una parte, nel carattere di speculazione filosofica in forma dialogica che attraversa soprattutto alcune delle prime opere di Sehgal: in This is About (2003) l’interprete dell’opera racconta al pubblico la pratica artistica dello stesso Sehgal, mentre in This Objective of That Object (2004) gli interpreti ripetono la frase “The objective of this work is to become the object of a discussion” e, se il visitatore non risponde alla sollecitazione di avviare una discussione, crollano a terra, come esangui. Dall’altra, il lavoro di Sehgal, con la volontà dell’artista di non documentarlo fotograficamente, sembra continuare Wilson nell’enfasi posta sull’unicità di quel momento di incontro tra opera e pubblico, sulla possibilità di un’esperienza che, come le Discussions di quest’ultimo, può essere trasmessa solo oralmente, nella catena di racconti di chi l’ha vissuta20.

Insomma, un’arte che si manifesta solo attraverso un momento “live”, nel contesto della mostra ha, seppur in forme oggi ben più espanse e anche spettacolari, un precedente fondamentale nelle discussioni di Wilson. Se alcuni artisti, forse anche come reazione alla facilità e pervasività della documentazione per immagini nell’era digitale, hanno sviluppato negli ultimi anni una sempre maggiore attenzione al formato della mostra piuttosto che all’opera, alla costruzione di un momento esperienziale in un “qui e ora” imprescindibile, devono a Wilson quella idea di un’opera che esiste solo nella sua forma di incontro tra individui, il meno possibile mediato da forme di documentazione tecnologica.