Cecilia Alemani ha curato una Biennale postumana, o almeno così riporta la stampa mondiale. Nella conferenza stampa di apertura, Alemani ha usato il termine “postumano” riservando una menzione speciale a Rosi Braidotti, pioniera italiana della filosofia non- antropocentrica. Per quanto ai non addetti ai lavori il postumano possa risultare nuovo e all’avanguardia, o addirittura enigmatico – l’ultima tendenza in un mondo post-COVID che ha perso fiducia in sé stesso – è da più di quarant’anni che la rivoluzione postumana impera nel mondo accademico. La matrice di questo filone di pensiero non è affatto nuova. Le radici del postumano affondano nella filosofia occidentale degli anni ‘60 e si diramano nelle sperimentazioni dell’arte del primo Novecento.

Per decenni gli artisti contemporanei hanno esplorato le potenzialità del postumano, ma sono i curatori e gli storici dell’arte che hanno trattato il soggetto con persistente diffidenza — segno di un antropocentrismo datato che ancora implicitamente domina il mondo dell’arte internazionale. Lungi dall’essere una moda passeggera, il postumanesimo è un costrutto vitale che dobbiamo comprendere in questo momento, e con urgenza, poiché ci permette di concepire meglio le cause di problemi colossali come il cambiamento climatico, o il razzismo e il sessismo. L’evidenza crescente che il cambiamento climatico e l’implacabile impoverimento planetario causato dalla sesta estinzione di massa siano indotti dalle attività umane sta finalmente dimostrando che il nostro malriposto senso di dominio sul pianeta e sulla natura non è altro che un grosso errore esistenziale.Il postumano ci mostra come la giustizia sociale e l’ecologia siano intimamente legate l’una all’altra e come ogni tentativo di mitigarle separatamente, a questo punto, non potrà raggiungere alcun epilogo positivo.

Le prime tracce filosofiche dei radicali mutamenti che diventeranno poi il postumanesimo di oggi divennero visibili alla fine dell’Ottocento nell’opera di Friedrich Nietzsche, per poi riaffiorare nella seconda metà del secolo scorso nell’opera poststrutturale di Michel Foucault, Judith Butler, Deleuze e Guattari e Jacques Derrida. Questi filosofi furono tra i primi a misurarsi con l’idea che la concezione dell’umano come soggetto autonomo è essenzialmente un pericoloso costrutto culturale. L’obiettivo di questi filosofi era il paraocchi dell’antropocentrismo – un sottoprodotto dell’umanesimo: il dogma rinascimentale che ponendo gli esseri umani su un piedistallo ci ha reso misura di tutte le cose.

L’umanesimo, la rinascita quattrocentesca della cultura classica greca, fu essenzialmente un meccanismo di sopravvivenza. La peste nera, una pandemia globale che tra il 1347 e il 1351 uccise circa duecento milioni di persone fra l’Eurasia e il Nord Africa, lasciò l’umanità alle prese con una profonda crisi esistenziale. Come spiegare l’ira divina contro l’umano, la più perfetta creazione di Dio? Fu al seguito di questa tragedia incomprensibile che l’umanesimo emerse come un formidabile antidoto: un sistema di pensiero filosofico, rafforzato dal cristianesimo, che convenientemente affermò la supremazia dell’intelligenza e delle capacità umane al di sopra di quelle di tutti gli altri esseri. La differenza venne soggiogata dalla gerarchia. L’umanità ebbe bisogno di ritrovare fiducia e, come immortalato nella produzione artistica del Rinascimento, l’umanesimo svolse un ruolo essenziale in questo contesto per alcuni secoli, fino al punto in cui si trasformò in una forma di arroganza esistenziale durante il XVIII e XIV secolo.

Dagli anni ’60, in filosofia, l’ascesa del postumano coincise con l’implacabile decostruzione della retorica e dell’estetica dell’umanesimo che hanno perpetuato la supremazia dell’umano sul non-umano e la visione dell’individuo bianco, maschio, di genere cisessuale su quella di tutti gli altri. Studiosi neri come Frantz Fanon e Sylvia Wynter furono tra i primi a denunciare apertamente il pregiudizio razziale implicito nell’umanesimo, quello che ha sempre sostenuto il progetto esclusionista della filosofia occidentale. Furono loro ad anticipare e ampliare la messa in discussione della nozione stessa di “uomo” nel pensiero occidentale, rafforzando ulteriormente l’urgenza teorica di quello che diventerà noto come postumanesimo. Durante il secolo scorso, questa consapevolezza era già visibile nelle sperimentazioni di artisti Dada come Hannah Höch — artisti consapevoli dei limiti del concetto “umano” imposti dalla matrice colonialista basata sul degrado e marginalizzazione di minoranze BIPOC, LGBTQA+, ebrei, rom, disabili e neurodiversi.

A partire dai primi anni ‘80, le protagoniste femminili della teoria postumana, tra le altre, Rosi Braidotti, Karen Barad, Donna Haraway e N. Katherine Hayles, ancorarono la concezione contemporanea della materia a riferimenti marcatamente femministi. Come sostiene il nuovo libro di Braidotti Posthuman Feminism, il femminismo è “uno dei precursori della svolta postumana”. Il cyborg postumano, figura centrale nelle teorizzazioni filosofiche di Haraway così come di Braidotti, è dunque molto più di un personaggio fantascientifico: è manifestazione di un processo evolutivo che supera la concezione classica del naturale e che situa fluidamente la tecnologia come matrice della realtà corporea e sociale. In quanto intersezione incarnata tra tecnologia dell’informazione e liberazione delle donne, il cyborg offusca le categorie e le identità distinte che sono alla base dell’oppressione sistematica di animali, piante, minoranze, macchine, e territori: la struttura fondamentale dell’Illuminismo.

Non molti di noi ne sono al corrente, ma siamo tutti già cyborg. Come ha notato Alemani nella conferenza stampa, durante la pandemia, mentre ci siamo trovati isolati, l’affetto umano è diventato tutt’uno con le tecnologie digitali. La tecnologia ha mantenuto in vita le relazioni già esistenti mentre quelle nuove si sono formate interamente sugli schermi di computer e telefoni: molteplici reti di collaborazioni, solidarietà, e cospirazione si sono dispiegate attraverso i cavi di fibra ottica sottomarini della rete che ironicamente, o tragicamente, oggi rimarcano le rotte navali del colonialismo.

Il postumano non è un movimento filosofico antiumano. È una corrente di pensiero focalizzata sul decentramento delle concezioni dell’umano tramandatoci dalla filosofia classica. Il suo scopo principale è quello di responsabilizzarci a riguardo delle contraddizioni etiche che ci hanno portato alle crisi ambientali provocate dall’uomo di oggi. Il postumano è quindi un’opportunità per rivisitare le storie del passato nella consapevolezza che quelle ereditate dalle generazioni precedenti erano fondamentalmente imprecise e profondamente di parte.

Ma non sarebbe corretto suggerire che il pensiero postumano sia solo frutto della filosofia. Nel corso dell’ultimo secolo, gli artisti sono stati in prima linea. Un disagio nei confronti dell’oggettività fittizia e delle rigide gerarchie dell’arte classica (la manifestazione visiva per eccellenza dell’umanesimo) già pervadeva lo sguardo diffrattivo del postimpressionismo. La prospettiva multifocale di Cézanne e la frammentazione cubista del piano pittorico che la seguì, insieme all’appropriazione dell’estetica dell’arte africana, rivelarono la tirannia concettuale della prospettiva centrale: un costrutto artificialmente oggettivo e una sguardo eurocentrico, che racchiude la supremazia del bianco nell’arte.

Già a partire dal secondo decennio del Novecento, i ready-made dadaisti sfidarono la supremazia autoriale dell’artista, ponendo interrogativi radicali sull’essenza dell’arte e sul ruolo dell’oggetto artistico, aprendo il varco attraverso il quale piante e animali vivi hanno potuto penetrare lo spazio espositivo. Un’installazione non molto nota di speronella geneticamente modificata da Edward Steichen, esposta al MoMA nel 1936, segnò l’inizio di quella che oggi chiamiamo Bio Art, una branca postumana dell’arte contemporanea. I lavori di artisti come Suzanne Anker, Eduardo Kac, Anicka Yi o Micha Cárdenas implicano la collaborazione con organismi viventi come interfaccia delle ecologie culturali e biologiche a cui anche noi siamo legati.

Mentre l’ascesa del capitalismo, la meccanizzazione del lavoro e la crescente egemonia della scienza nella cultura popolare annunciarono un mondo moderno sempre più razionalizzato, utopistico e sterilizzato, i protagonisti del Surrealismo cercarono di rincantare la realtà tramite la psicoanalisi, l’automatismo e il caso. Più di ogni altro movimento precedente, il Surrealismo nutrì un pronunciato desiderio postumano di rovesciare le categorie, seguire la carica emotiva ed entropica della materialità, e rinunciare al controllo supremo dell’autore. Artisti come Wifredo Lam, Leonora Carrington e Salvador Dalí si rivolsero all’inconscio, sfruttando il potenziale creativo del mistero e della mitologia per sfuggire all’ordine e alle restrizioni delle norme culturali. In questo contesto, la natura emerse nell’arte non più come allegoria ma come estensione del sensoriale: la continuazione di un’indagine riconducibile ai costumi biomorfici (in mostra alla Biennale) dei ballerini espressionisti Lavinia Schulz e Walter Holdt — occasioni per riconsiderare noi stessi ai margini della ragione, non più soggetti, ma parte di reti di connessione umane e non-umane.

Lo sperimentalismo surrealista mirò anche a sorpassare i limiti imposti dalla dualità del concettuale, come dimostrato nelle esplorazioni coraggiose e provocatorie dell’artista ebreo e transgender Claude Cahun, nell’abietto della tazza e piattino ricoperti di pelliccia di Meret Oppenheim, o nei ritratti di donne forti e androgine dipinte da Leonor Fini.

Ma più di ogni altra opera realizzata intorno alla metà del XX secolo, sono le inquietanti sculture di uomini che camminano di Giacometti a catturare l’essenza di un punto di rottura culturale spesso trascurato: la fine effettiva dell’umanesimo. Avanzando a lunghi passi senza meta — la loro presenza antieroica caratterizza queste “ombre umane” attraverso l’espressione di un’altra profonda crisi esistenziale, questa volta indotta dall’incomprensibile atrocità della Seconda Guerra Mondiale. Da queste conseguenze traumatiche emerse una nuova determinazione,

guidata da un senso di ineluttabile responsabilità, ad affrontare in modo critico il significato dell’essere umano come parte di questo momento tragico. In gioco fu la possibilità inverosimile di costruire un futuro più equo sulle macerie di un passato dilapidato. Si rivelò uno sforzo inutile. Il postumano ci mostra come costruire sulle fondamenta del colonialismo e del capitalismo non fa altro che riproporre inevitabili circolarità storiche.

Alla fine degli anni Sessanta, l’irriverenza sperimentale del gruppo Gutai in Giappone, l’Arte Povera in Italia e gli approcci innovativi di artisti come Yayoi Kusama, Joseph Beuys, Judy Chicago, Sun Ra, e Carolee Schneemann, solo per citarne alcuni, hanno drasticamente decentrato l’umano come maestro implicito dei discorsi culturali. L’ampiezza della diversità identitaria, estetica e materiale presentata alla Biennale di Alemani è uno sviluppo tempestivo e organico di queste genealogie. Ciò è particolarmente visibile attraverso le tre principali articolazioni tematiche che compongono “Il latte dei sogni”: la rappresentazione dei corpi e delle loro metamorfosi, il rapporto tra individui e tecnologia, e le connessioni tra i corpi e la Terra.

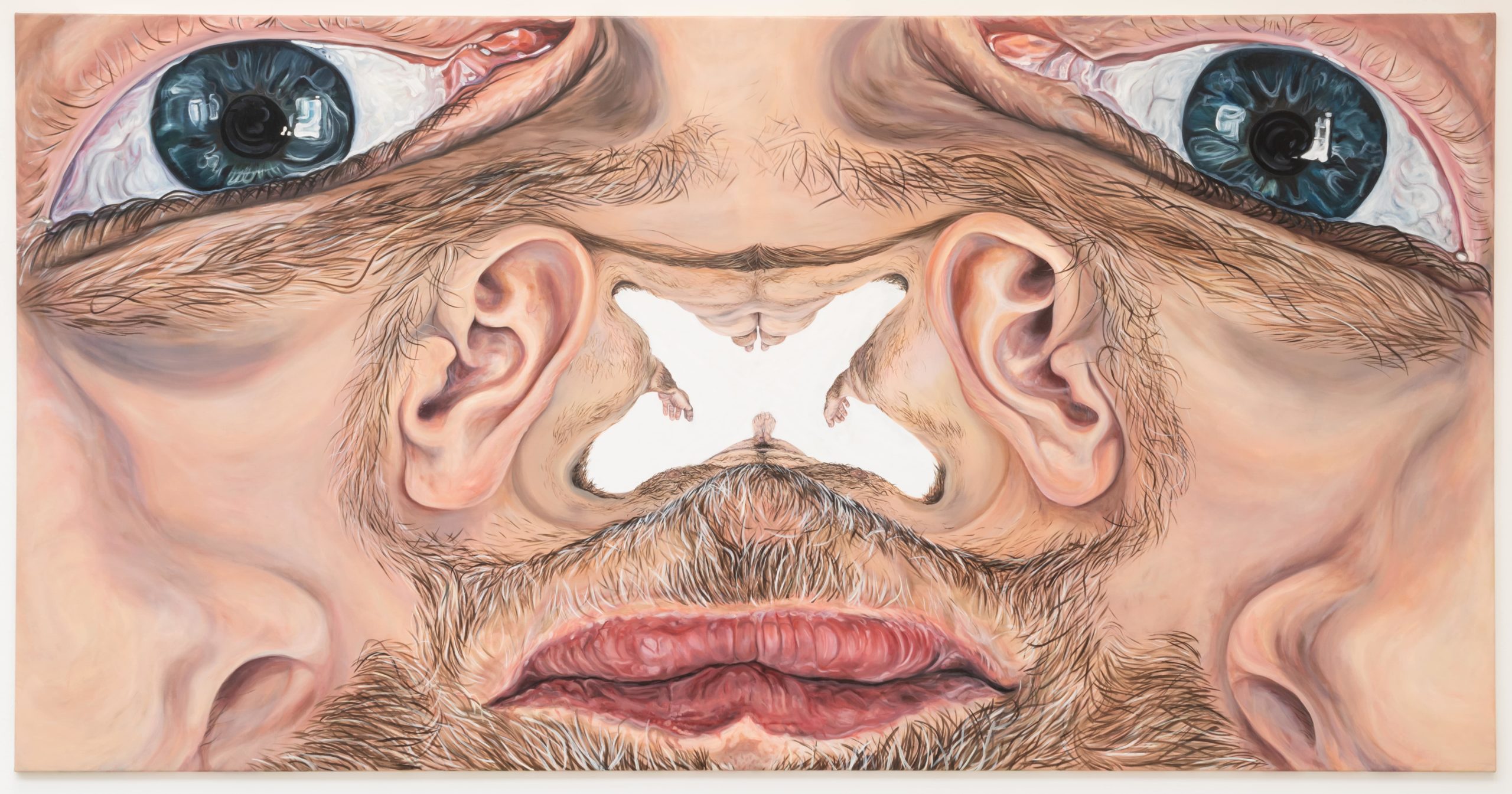

La concezione dell’umano come entità chiusa e delimitata è messa in discussione dalle sculture di cristallo di Andra Ursuta e dai dipinti di Jana Euler. Ursuta fonde le anatomie umane e gli oggetti quotidiani, sottoprodotti del tardo capitalismo, di cui siamo diventati indissolubilmente parte, simultaneamente vittime e artefici. I dipinti di Euler riconfigurano i marcatori dell’identità oltre i limiti della morfologia umana in entità frammentate da forze culturali, sociali, e tecnologiche. Il suo lavoro si confronta con la fluidità biologica, un concetto centrale nelle concezioni postumane.

Felipe Baeza fonde pittura, collage e incisione per esplorare la natura recalcitrante del corpo nella diaspora: la trasformazione fisica da umano a vegetale è manifestazione di una mitologia redentrice di popoli perseguitati ed emarginati. Immerse in una luce verde ultraterrena che appiattisce lo spazio e disorienta, le figure spettrali e senza volto dell’artista multimediale Sandra Mujinga pongono domande radicali sulla violenza delle rappresentazioni nere in una società di sorveglianza. Mentre, le installazioni immersive di Precious Okoyomon e Delcy Morelos coinvolgono lo spettatore in viaggi sensoriali di scoperta che circumnavigano le strutture linguistiche/visive, privilegiando invece le fragranze di terra, farina di manioca, polvere di cacao e spezie: inviti a riscoprire l’azione della materialità al di là di convenzioni estetiche e scientifiche occidentali. In questo contesto non è un caso che il labirinto di Morelos sia ispirato alle cosmologie andine e amazzoniche amerinde, e che i corpi biomorfici di Ruth Asawa utilizzino una tecnica di tessitura appresa dai cestai indigeni Messicani. Allo stesso modo, gli arazzi di Igshaan Adams confondono nozioni spazio temporali per affrontare le contraddizioni del vivere contemporaneo attraverso lo stile di danza riel degli indigeni di Capo Nord.

È normale sentirsi inizialmente turbati dalle proposte postumane: sono radicali. Il postumano ci invita ad abbracciare l’incertezza e ad esplorare nuovi territori. Ma l’incertezza che il postumano infonde è produttiva e liberatoria. In definitiva, le premesse postumane ci consentono di comprendere che gli esseri umani fanno parte di reti complesse, interdipendenti e fluide che sono state spesso nascoste dall’arrogante senso di protagonismo in cui ci siamo protetti per negare la nostra fragilità esistenziale. Il postumano è quindi un invito a riconfigurare la

nostra esistenza, reindirizzare la nostra attenzione, e riconnetterci con gli altri (umani, non-umani, tecnologia ed ecosistemi), non in modo romantico ma in modo responsabile, impegnato, rispettoso e mai oggettivante.

Forse ignari di cosa significhi effettivamente il postumano, alcuni critici insistono nel leggere la Biennale di Alemani come una fantasiosa rappresentazione di una minacciosa distopia. Al contrario, questa Biennale ci mostra coraggiosamente un mondo più vero: il divenire evolutivo per lo più disordinato, a volte spaventoso, meravigliosamente complesso e riccamente diversificato in cui siamo indissolubilmente amalgamati. È questa una distopia? No. Questa è solo la fine attesa da tempo di un ordine patriarcale che, sotto false pretese di purezza, perfezione e progresso, ci ha venduto atrocità colonialiste, genocidi, danni ecologici irreversibili, razzismo, sessismo e conflitti infiniti.