Dicono che Massimo Bartolini abbia nascosto un’opera-esergo nel Padiglione Italia alla 60ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia. Accanto all’opera-organo-corpo di Due qui (2024) si nascondeva un gesto fine per osservatori attenti. Un’opera fantasma, non annunciata, che dialogava tanto con il vicino organo quanto con il respiro di chi passava nel Padiglione.

Forse alcune persone, nell’atto di guardare un muro bianco in cartongesso nella Tesa 1, sovente hanno notato un segno; una fessura contenente tre armoniche a bocca, una accanto all’altra, incastonate nel muro. Poche persone si sono avvicinate con la bocca per “baciar soffiando”, e di talune, il soffio ha attivato tre note: Fa Fa Re. Il cui suono, per un attimo, si è messo in dialogo con il grande organo, protagonista della stanza.

L’area del muro contenente la fessura con le tre armoniche corrisponde alla canonica posizione nella quale viene posta la firma sui quadri. Dopotutto, il gesto segnico e la sottoscrizione dell’opera in firma, dall’artista medievale al moderno, è sempre stata fonte di analisi, avendo funzione documentaristica. Segno d’artista, marchio di fabbrica, fonte autografa di certezze e testimonianze, la firma, così presente nell’arte bizantina, si è poi sgretolata fino alla non-opera dadaista e alla non-firma. Oggi, con l’evoluzione dell’arte la firma si posiziona altrove; compare e scompare, si fa simbolo, oggetto di studio, intervento scenografico. Come quando Pino Pascali, nella sua azione performativa Requiescat in Pace Corradinus, realizzata il 22 luglio 1965 al castello di Torre Astura a Nettuno, appone la firma – l’iscrizione Joseph Pascali fecit anno – nel rilievo del finto monumento funebre che aveva realizzato come oggetto scenografico. Quel rilievo documenta l’accadimento, non è l’opera, ma la testimonianza che l’opera è stata fatta, e la firma diventa parte integrante della scenografia del suo happening. Così, il muro di Bartolini diventa cassa armonica, e l’armonica apposta in esso il suo esergo. Non si tratta infatti di una firma in forma scritta ma di un sigillo, uno spazio altro, in cui l’incisione sul muro che sta fuori dall’opera finisce per definirla, un privilegio cui pochi fantasmi pervengono.

Situata ad altezza di un bambino di sette anni (com’erano i figli dell’artista e del curatore al momento della Biennale), l’armonica duetta con il grande organo Due qui. “Fa Fa Re” sono note che suonano come una frase; in riferimento all’operosità artistica e alla laboriosità meccanica dell’organo che fa fare il sentire di ognuno. E mentre per Pascali la firma si contrappone al corpo dell’autore, che è attore di scena; in Bartolini l’esergo chiede al pubblico un respiro per attivarsi, portando nell’opera ciò che sta a margine, generando un circuito di continui rimandi e interruzioni che diventa rito; inevitabilmente poroso con il suo spazio.

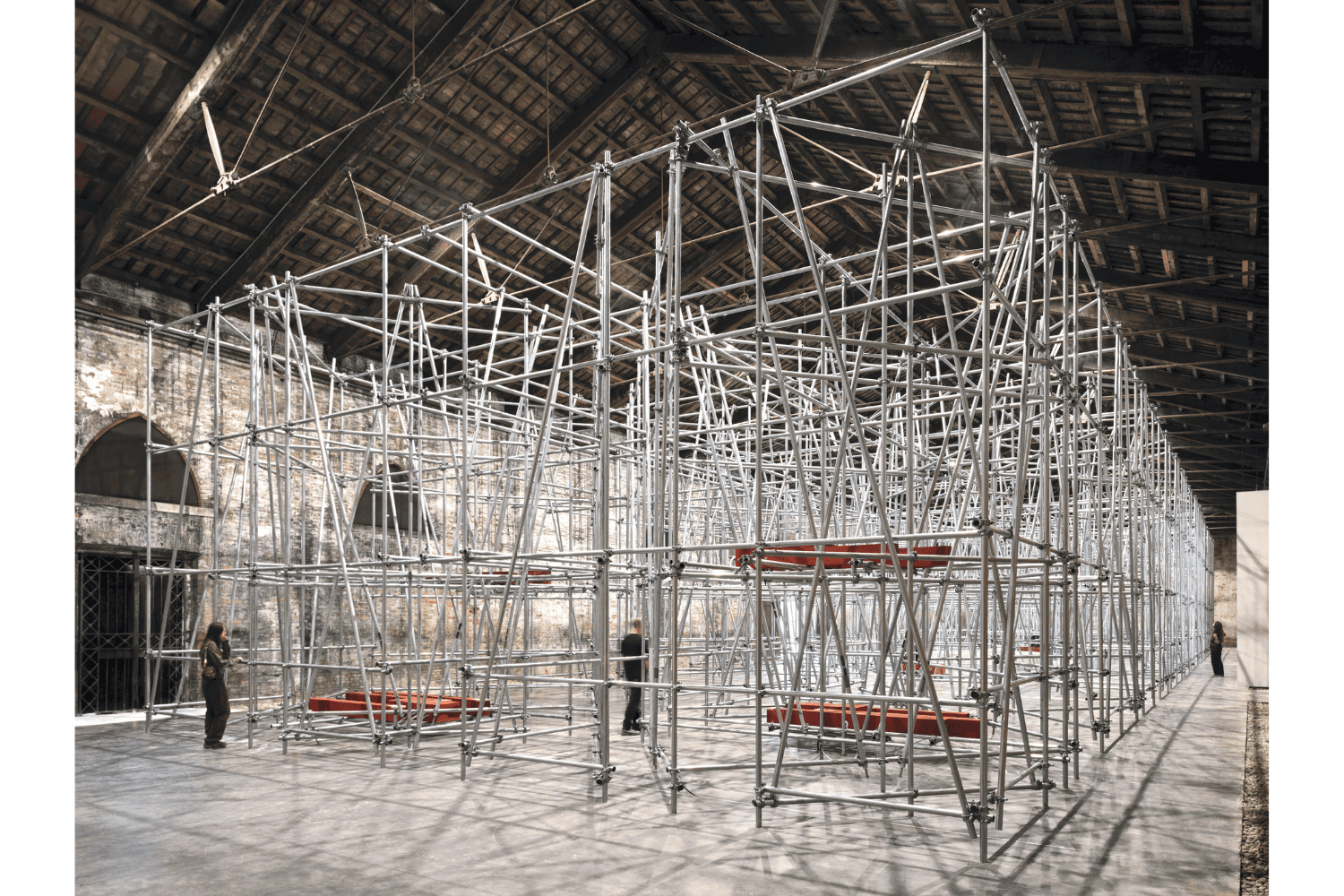

Scrivere di un’opera fantasma sembra un’antinomia e un paradosso poiché scrivendone si attenua il carattere fantasmatico essenziale al lavoro. Se non fosse che questa forma di mutualità segnica tra evidenza e nascondimento, che forma il lavoro di Bartolini in Biennale, include non solo l’organo ma comprende lo spazio circostante dei muri, delle luci di servizio calde, del passaggio delle persone, della porta aperta; dalla quale si muove, spostata dal vento, una tenda antipolvere da cantiere nera, come per contenere ogni particella che il vento vorrebbe disperdere all’interno dello spazio tutto.

Poeta esistenzialista, in cui il richiamo è emozionale, Bartolini lavora nelle zone di assenza che si creano in questi spazi, che non hanno a che fare con il vuoto, ma piuttosto con l’attesa e l’ascolto di ciò che è più proprio a sé stesso nel suo nascondimento, di ciò che non si vede, dell’aria, della non-architettura, del non-spazio, della materia astratta che prende infine vita attraverso un soffio.