Nel 2014 Namsal Siedlecki (USA, 1986; vive e lavora a Seggiano), durante un periodo di residenza a Budapest, visita il Magyar Mezõgazdasági Múzeum, il Museo dell’Agricoltura nel castello di Vajdahunyad, dove rimane particolarmente colpito da un cappello tradizionale da caccia della Transilvania risalente alla fine del XIX Secolo, quando la regione apparteneva ancora all’Ungheria. Più che dalla forma, che ricordava quella del cappello degli Alpini, Siedlecki è particolarmente attratto dal materiale, di colore marrone chiaro, con una superficie vellutata simile al camoscio, che scopre essere pelle di fungo1. In seguito, attraverso una serie di ricerche online, l’artista scova un video su YouTube in cui si vede un anziano signore conciare la pelle di fungo. Traducendo il video dal romeno scopre che questi era l’ultimo artigiano in grado di trattare questo materiale. Avendo come unico indizio la provincia in cui era stato girato il video, Siedlecki decide di partire per la Transilvania con l’obiettivo di trovare quell’uomo e imparare l’arte di conciare la pelle di fungo, diventando così depositario di una antica tecnica in via di scomparsa. Di ritorno dal viaggio l’artista realizza Gomba Kalap (2015), una scultura a forma di cappello da baseball fatta con funghi esca trasformati in pelle, raccolti sulle pendici del Monte Amiata, in Toscana. Attraverso il suo lavoro Siedlecki conserva e tramanda segreti che l’uomo ha faticosamente carpito alla natura: la scoperta di una particolare proprietà della materia, la conservazione di antiche tecniche e l’accostamento di forme primordiali convergono in sculture che mettono in dialogo conoscenze remote con quelle a noi contemporanee.

Questo approccio è particolarmente evidente nel progetto espositivo per la sua personale alla galleria ChertLüdde di Berlino: quattro sculture a forma di testa, della serie Gandhāra (2019), ciascuna disposta su una delle quattro pareti dello spazio BUNGALOW in maniera che il loro sguardo converga sulla scultura elettrificata Gunbu (2019). In Gandhāra (2019) l’artista ha realizzato una scansione 3D di una scultura risalente al I sec. d.C. che ritrae il volto del giovane principe Siddhārtha con i tipici lineamenti delle sculture Greche. Ogni opera, realizzata inizialmente in cera, è stata immersa per vari giorni in un bagno galvanico, rivestendosi chimicamente di rame. Siedlecki ha fatto riemergere gradualmente, con tempi diversi, le sculture dal liquido, in maniera da creare vari strati di diverso spessore e alterarne le originali fisionomie2. Gunbu (2019) è composta da una barra di rame elettrificata che pende dal soffitto, dalla cui estremità emergono quattro fusioni in rame di Yartsa gunbu, un particolare fungo tibetano molto ricercato in Cina per le sue proprietà afrodisiache. Lo Yartsa gunbu si crea quando un fungo parassita, lo Ophiocordyceps sinensis, aggredisce la larva di una falena e ne mummifica il corpo, crescendo al suo interno e spingendo ciò che ne rimane fuori dal terreno in primavera. La scelta di allestimento ribadisce quanto la volontà di osservare e imparare dalla natura sia stata ed è tutt’ora essenziale per l’evoluzione umana. Questo continuo processo di apprendimento che dura da millenni sembra concretizzarsi nelle stratificazioni di metallo che rivestono Gandhāra (2019), che nel suo stile è un esempio di unione tra la cultura iranica, indiana ed ellenistica.

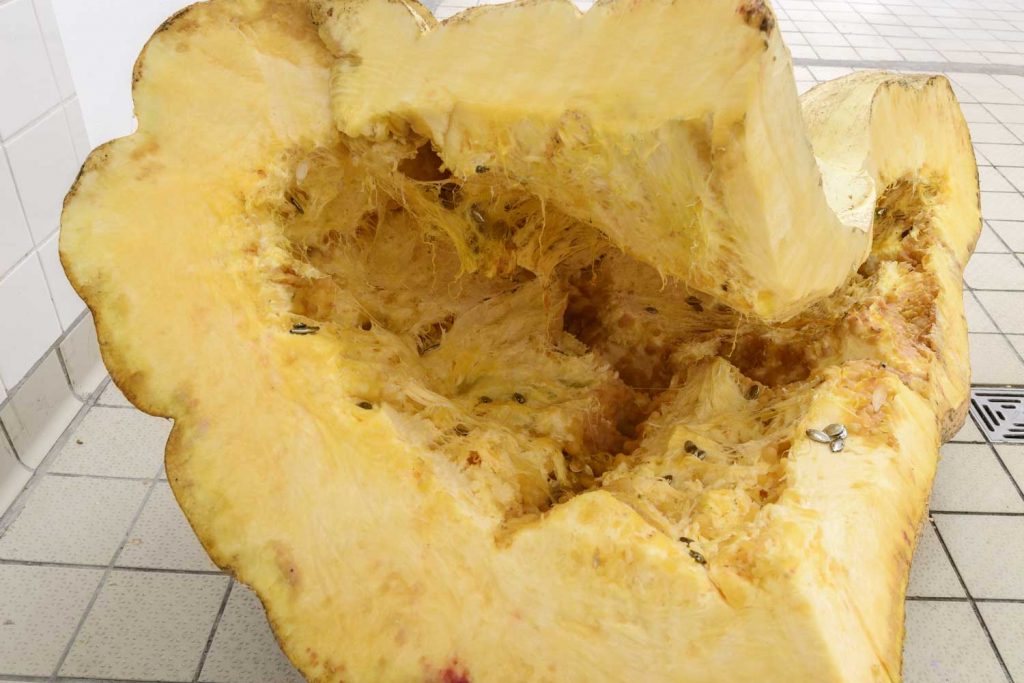

L’impiego della tecnica di deposizione galvanica in rapporto allo scorrere del tempo risale a una serie di lavori che l’artista realizza a partire dal 2015, concepiti durante la sua residenza all’American Academy di Roma, in quanto assegnatario del Cy Twombly Italian Affiliated Fellow in Visual Arts. In Squash (2016) una zucca viene rivestita per metà con un sottile strato di rame. “Sarebbe possibile rendere la zucca immortale se la si inglobasse completamente nel rame, ma viene coperta solo per metà, il che ci permette di osservare allo stesso tempo la vita organica e quella minerale. Mentre il rivestimento rimarrà inalterato, la zucca marcirà lasciando solo un fossile di metallo”, mi spiega Siedlecki. Per la sua personale “Integument” del 2016 invade lo spazio di Frankfurt am Main con una zucca da 700 kg, della varietà Dill Atlantic Giant3.

L’interno della zucca custodisce i suoi stessi semi, ciascuno completamente avvolto da uno strato uniforme di Nickel, in un tentativo di creare un’aura di immortalità trasformando il seme in scultura. In questo caso, quella che verrebbe preservata e tramandata ai posteri è una manipolazione dell’uomo volta a pervertire e dominare le regole della natura: la zucca non è commestibile, per crescere ha bisogno di oltre 20000 metri cubi di acqua e viene coltivata solo a scopo ricreativo per partecipare a gare tra contadini, una tradizione tipica degli Stati Uniti. Il secondo lavoro presente in mostra, Nerbo (2017), fa riferimento a un’altra tradizione che implica la conservazione della corruzione di un elemento naturale. Unico strumento usato dal fantino durante il Palio di Siena, il nerbo è un frustino tradizionalmente ricavato dal pene del toro, che viene appeso e tenuto in tensione per qualche mese fino a raggiungere circa un metro di lunghezza. Il frustino è un tramite, un oggetto fatto con il membro di un animale morto che il fantino usa per trasferire energia a un animale vivo. Siedlecki ne conserva la forma rivestendola completamente in uno strato di argento.

Il rapporto tra umano e animale viene ulteriormente indagato in Limes (2017), in cui l’artista mescola le ceneri di un lupo ucciso dai bracconieri4 al vetro fuso. Per gli antichi romani, la parola “limes” aveva due significati: era una linea di confine, una barriera entro cui difendersi e che segnava i limiti dell’impero, ma assumeva anche il significato di via di penetrazione all’interno di territori ancora da conquistare. L’artista lega una nota leggenda ad un fatto storico: la lupa che nutre Romolo e Remo e gli antichi romani che per primi impiegarono pannelli di vetro per le finestre, permettendo alla luce di entrare nelle case e al contempo creando una frontiera trasparente tra uomo e animale. Mentre scrivo questo testo Siedlecki sta lavorando a un progetto diviso in due mostre, che presenterà a maggio alla galleria Magazzino di Roma e a giugno da “In extenso”, project space francese con sede a Clermont-Ferrand. Circa il 10% di tutte le monetine gettate dai turisti nella Fontana di Trevi sono medaglie, gettoni, monete intagliate, modificate o provenienti da paesi con un cambio di valuta molto basso, e che la Caritas non riesce a convertire in denaro.

Negli ultimi mesi l’artista è riuscito a districarsi tra la burocrazia romana per ottenere circa centomila di queste monetine, che per Siedlecki rappresentano un insieme di desideri bloccati in una sorta di limbo. Negli anni Sessanta furono rinvenuti nei pressi di Clermont-Ferrand un gran numero di ex-voto. Scolpite in legno di faggio dal popolo dei Galli tra il 100 a.C. e il 50 d.C. per essere gettate a scopo propiziatorio tra le acque di una sorgente, queste sculture rappresentano una varietà di organi, gambe, busti e volti. Tra queste, vi sono delle braccia con mani che tengono tra il pollice e l’indice una sfera, a indicare una moneta o un frutto offerti alla divinità. A seguito delle campagne condotte da Giulio Cesare che portarono alla conquista della Gallia, nel 51 d.C. le popolazioni celtiche si sottomisero a Roma e la tradizione di gettare sculture nelle sorgenti si interruppe. Queste due narrazioni si uniranno in una vasca per la deposizione galvanica negli spazi di Magazzino, in cui gli odierni ex-voto lanciati nella Fontana di Trevi fungeranno da anodo e si dissolveranno nel bagno galvanico andandosi a depositare su riproduzioni in cera degli antichi manufatti Celtici. Questi due progetti, in un processo simile a quello di Gomba Kalap – dove un gesto di protezione verso una tradizione locale che sta scomparendo si concretizza in un oggetto contemporaneo che ha la funzione universale di proteggere il capo –, mettono in atto un trasferimento di materia ed energia tra luoghi e tempi distanti, connettendo in maniera simbolica due civiltà per sottolineare quanto il rapporto dell’uomo nei confronti dell’ignoto, nel corso di quasi 2000 anni, sia rimasto sostanzialmente immutato.