Alla fine del lungo percorso dell’Arsenale, dopo aver visitato il lavoro di decine di artisti nella mostra centrale e un’infilata di padiglioni nazionali, si giunge dove l’acqua comanda nuovamente e ritorna Venezia. Una lunga fila aspetta, a tratti silenziosa, di entrare nel Padiglione Italia, una delle destinazioni di questa Biennale. Per la prima volta il Paese organizzatore dedica i suoi 20 mila metri ad un unico artista. Gian Maria Tosatti, con la curatela di Eugenio Viola, concepisce un’installazione che ha la struttura della tragedia classica, prologo e due atti, a ripercorrere metaforicamente l’ascesa e il declino del miracolo industriale italiano. Il teatro, il peccato originale di Tosatti, informa tutti i lavori, compreso questo, per generare “una performance nello spazio dell’esperienza”. Questo dialogo si è svolto all’ombra, al secondo giorno di inaugurazione della 59a Biennale di Venezia.

Cristiano Seganfreddo: I testi del catalogo di “Storia della Notte e Destino delle Comete” pongono una questione lessicale su cui presterei attenzione: parole come verità, spirito, uomo, grazia, sono utilizzate in associazione a una dimensione spirituale che solitamente è epurata dal mondo dell’arte. È inoltre presente il coraggio di un’operazione politica evidente già nella citazione dantesca che dà l’avvio al catalogo: “In mezzo mar siede un Paese guasto”. Da dove è partito questo ragionamento che mette in crisi il Paese Italia che il tuo Padiglione rappresenta?

Eugenio Viola: ll progetto è partito dall’osservazione della nostra condizione attuale, metapandemica, dal rapporto tra l’uomo e l’ambiente circostante. È stato questo il primo input condiviso con Gian Maria che ci ha portati ad affrontare il tema del rapporto guasto con l’ambiente circostante attraverso la metafora dell’ascesa e della caduta del sogno industriale italiano. La citazione di Dante era funzionale a racchiudere questi due momenti del progetto.

CS: Tosatti rappresenta un unicum come artista per la sua “capacita di superamento del confine dell’installazione ambientale e del rapporto con il teatro”. Come è nato il vostro sodalizio artistico e progettuale?

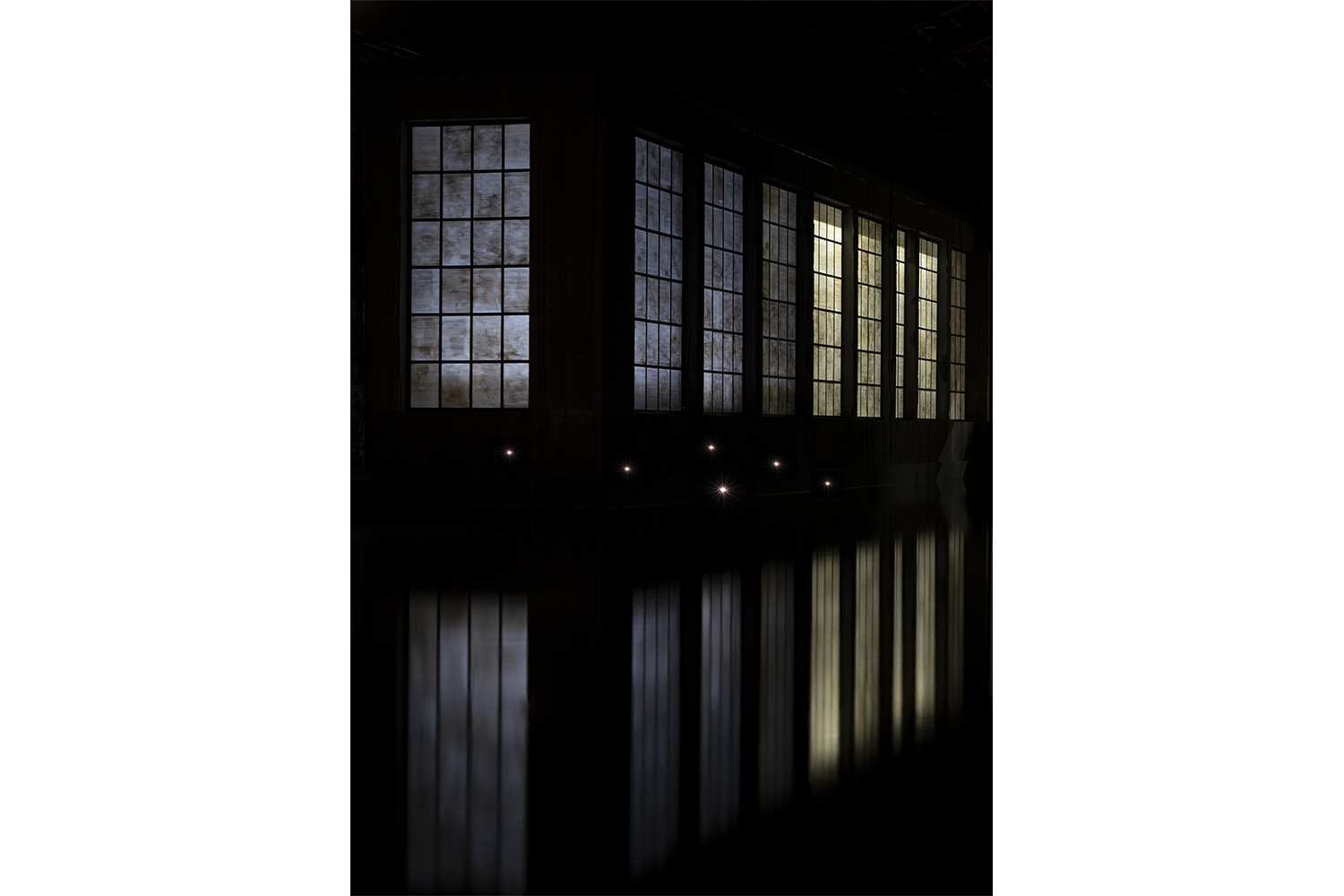

EV: La mia ricerca curatoriale ha molti punti in comune con quella artistica di Gian Maria. Il suo lavoro è un’eccezione nel panorama artistico italiano e non solo. Questa particolarità gli deriva dalla sua formazione non convenzionale, che si rapporta con gli spazi architettonici, soprattutto quelli urbani e industriali, risemantizzandoli attraverso slittamenti minimi. A Venezia poteva correre il rischio di fare un’operazione apparentemente decontestualizzata e invece è riuscito a integrarla molto bene negli spazi, peraltro industriali anch’essi.

CS: Gian Maria, nel tuo ultimo libro Esperienza e realtà (2021) scrivi che il XXI secolo dell’arte inizia con la trasmigrazione dell’opera nello spazio, dallo spazio fisico allo spazio dell’esperienza. Penso che questo sia anche il punto prospettico della tua installazione: un grande Padiglione che mette in scena uno spazio dell’esperienza, per certi versi quasi sacrale.

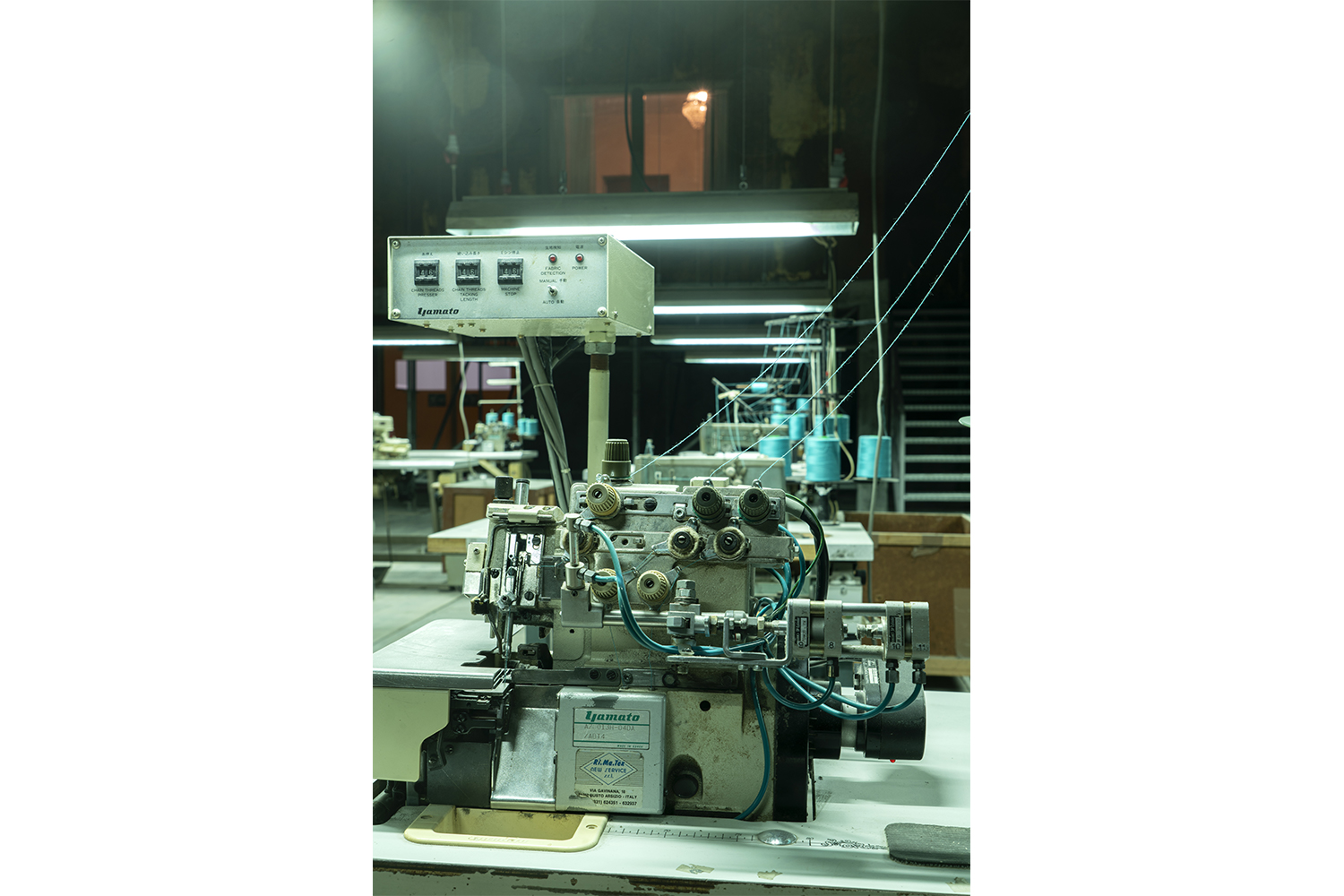

Gian Maria Tosatti: Nel mio libro ne parlo in relazione ad alcuni artisti le cui opere trascendono la loro dimensione fisica; artisti che utilizzano l’installazione come dispositivo performativo che dallo spazio deflagra all’interno dello spazio dell’esperienza. Penso a James Turrell, Gregor Schneider, Mike Nelson o Christoph Büchel. L’opera è l’esperienza. Così come nel mio lavoro non si può affermare che i pezzi di fabbrica acquistati in giro per l’Italia coincidano con l’opera. Le macchine, i pezzi, sono semplicemente degli oggetti. Ma tutti insieme diventano una struttura semiotica che contiene il germe di una performance nello spazio dell’esperienza. L’opera non poggia su una dimensione fisica, presenta piuttosto degli elementi attivatori nella dimensione fisica, che portano alla creazione dell’opera nella dimensione dell’esperienza estetica.

CS: È il visitatore che diventa attore, ricercatore privilegiato, performer e attivatore dell’opera stessa.

GMT: Sì, esattamente. L’arte del XXI secolo è permeata da un ritorno importante della performance. In questo momento questo mezzo d’espressione sta cambiando le regole del gioco, avvicinando l’arte alle altre discipline.

CS: Tu ed Eugenio avete messo in scena la corsa verso il profitto che è alla base della dismissione non solo del patrimonio industriale, ma di uno stile di vita, di una tradizione, di una cultura. È andato perso tanto di quel senso, anche della comunità e della sua resilienza, e tutto ciò si percepisce nel vostro Padiglione.

EV: È effettivamente così. Nella fase di ragionamento sul Padiglione sono partito dalle considerazioni di Ermanno Rea, uno dei numi tutelari di questo percorso all’interno dell’Italia di provincia. Si parla della dismissione dell’Ilva di Bagnoli come la sconfitta di un’intera collettività, quella napoletana, costretta ad alienare i propri sogni. Partendo da una fattispecie geograficamente determinata, si riesce in realtà a raccontare la dismissione di un’intera generazione, di una nazione, di uno stile di vita appunto.

CS: Pierpaolo, tu come hai vissuto il fallimento del miracolo italiano? Come si è incrociato con la tua poetica?

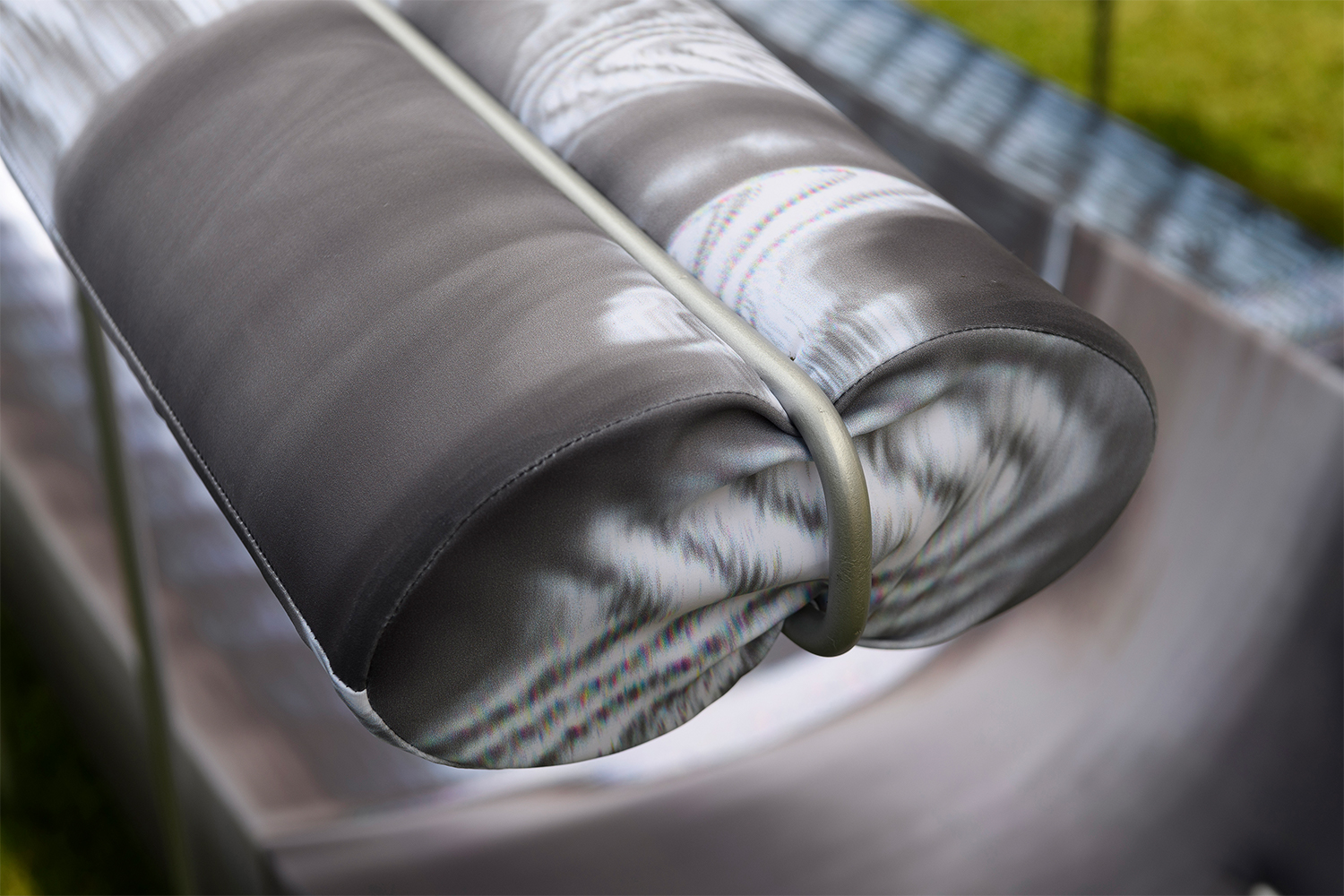

Pierpaolo Piccioli: Ho sempre vissuto la realtà industriale italiana, le piccole realtà produttive che nascevano dalle famiglie e che diventavano poi sempre più grandi, spesso perdendo quel senso dell’umano che avevano all’inizio e che ne costituiva la forza concreta. Successivamente ho avuto la fortuna di lavorare per Valentino, confrontandomi con una dimensione completamente diversa, con un’azienda che nasce dalla couture intesa come cultura. Qualche decennio fa la couture ha iniziato a perdere la sua rilevanza: si è delocalizzata alla ricerca del prezzo più basso e del massimo profitto, distruggendo quel tessuto di sapere manuale e con esso il senso di un’etica. Al contrario, in Valentino abbiamo potuto scegliere di restare e di mantenere quel patrimonio di cultura radicata che, secondo me, ci dava forza e specificità. Abbiamo deciso di mettere su una “bottega couture” – una scuola di formazione nata nel 2015 da questo desiderio di preservare l’artigianalità dell’alta moda e dei suoi atelier – per garantire il futuro alla maison, e per colmare quel salto generazionale di competenze che esiste tra i settantenni che conoscono il mestiere e le nuove generazioni che hanno recuperato la dignità nel lavoro manuale. È incredibile vedere queste signore di settantacinque anni tornare all’atelier per insegnare. In questo ciclo che si chiude si riassumono l’ascesa e il fallimento di un grande sogno, ma anche il ritorno della dimensione umana come segno e speranza per il futuro.

GMT: Tuttavia, trovo inesatto parlare di ascesa e fallimento, perché quest’ultimo non è qualcosa di definitivo. Nel Padiglione abbiamo utilizzato la metafora della notte proprio perché è uno stato temporaneo. Giorgio Agamben parla di “metodo archeologico” per indagare il presente e il passato con lo scopo di ritrovare il nodo, il punto in cui si è rotta una continuità costruttiva. Individuare il punto critico e poi ricominciare da lì, da quella deviazione. È esattamente ciò che ha affermato Pierpaolo: chiedersi dov’è che abbiamo perduto qualcosa, ritornare sui nodi rotti, e da lì ricostruire. Il Padiglione ci riconnette al momento in cui qualcosa è accaduto.

PP: Nel lavoro di Gian Maria ritrovo la precisione e la ricerca di ogni singolo dettaglio. Penso che i lavori dovrebbero essere sempre fatti così: con onestà, serietà, specificità, conoscenza. La moda, come credo anche l’arte, negli ultimi anni è diventata ostaggio dello storytelling, di un modo di abbellire la realtà che alla fine la travisa e la nasconde, creando un mondo di finti marmi di plastica stampata per generare emozioni vacue. Al contrario, l’emozione non può essere indotta, ci devi essere dentro, devi viverla. Soltanto attraverso un lavoro puntuale puoi esserne investito.

GMT: Quello che cerchiamo di fare è proprio evitare questa forma di induzione. Non vogliamo predeterminare l’esperienza del visitatore. Evitiamo, per questo, di dare informazioni. A Venezia abbiamo dovuto stampare qualche introduzione per ragioni istituzionali, ma sia nel grande progetto Sette Stagioni dello Spirito (2013-2016) fatto a Napoli con Eugenio, sia in altri lavori, mi trovo spesso a collocare opere nello spazio urbano semplicemente aprendo una porta e confidando nella curiosità di chi ne verrà attratto. Senza neanche sapere che si tratta di un progetto artistico.

EV: Per questo motivo abbiamo deciso di mimetizzare il colophon istituzionale in una bacheca aziendale, solo un po’ più grande di quelle originali. Anche il testo introduttivo della mostra viene presentato agli spettatori solo all’uscita del Padiglione.

GMT: Da notare è che stavolta – sempre per ragioni istituzionali – avevamo anche collocato dei mediatori a disposizione del pubblico, ma gli spettatori hanno rifiutato la mediazione e uscivano dall’opera mantenendo il silenzio che li aveva accompagnati attraversando il Padiglione, restando in empatia con la condizione che avevamo auspicato per l’esperienza dell’opera.

CS: La condizione si è realizzata da sola. Se non hai bisogno di essere aiutato vuol dire che il lavoro funziona. Il tuo lavoro però sembra che racconti un altro mondo, una memoria del passato che agisce, paradossalmente, quasi come una premonizione.

GMT: Molti visitatori sono convinti che il Padiglione sia la rappresentazione dell’immaginario delle fabbriche degli anni ‘50 e ‘60. In realtà quei macchinari sono ancora caldi, sono macchine comprate da fabbriche fallite durante la pandemia. Questo mi fa pensare che la nostra idea di lavoro sia rimasta inchiodata indietro negli anni, ci dimostra che se il lavoro è collassato, se è fallito, è perché non siamo stati capaci di rigenerarlo e di ripensarlo. Nel 1962, in Opera aperta, Umberto Eco dedicava un capitolo all’alienazione del lavoro. Una riflessione filosofica sul lavoro all’interno di un saggio di estetica. Ecco, io credo che oggi manchi quella pervasività dell’idea di lavoro nel dibattito filosofico e politico. Abbiamo lasciato l’idea del lavoro così indietro che non è più al passo con la vita. La crisi del lavoro, forse, non è una crisi economica ma una crisi antropologica.

CS: Perché abbiamo uno spread culturale rispetto agli altri Paesi. L’investimento industriale è stato sempre fatto sull’hardware, non sul software; non è stato fatto sulle persone, sulle loro competenze.

GMT: Il lavoro sta ancora comprando il nostro tempo e quindi la nostra libertà. Non è più diventato, come negli auspici dei primi del Novecento, uno strumento di vita e godimento. È tuttora uno strumento di soggiogamento all’interno di meccanismi di schiavitù regolati dal denaro.

CS: Se c’è qualcosa da cui forse si può partire per ricostruire l’idea di lavoro nel nostro Paese è quel nodo interrotto del tessuto manifatturiero, quella capacità di pensare, di trasformare che è unica al mondo, ma che rischiamo di perdere definitivamente. Chi saprà recuperarla?

GMT: Quando ho deciso di tornare in Italia dopo dieci anni, l’ho fatto perché, al di là di tutto, questo è ancora un Paese che conosce il valore della vita. Anche in questi tempi complessi riusciamo a contendere qualcosa all’idea di lavoro come condanna adamitica. Penso che disponiamo ancora della conoscenza e della saggezza per potere trasformare il paradigma del lavoro, riconducendolo in un orizzonte che segua il senso del vivere e non soltanto del produrre. Non basta però cambiare il modo di produrre: dobbiamo operare un vero e proprio shifting.

CS: L’esperienza che avete messo in atto, cruda, dura, è anche un gesto di prospettiva: un atto di denuncia ma anche un’apertura alla positività, una volontà di dire la verità.

EV: Sì, assolutamente. Mi è piaciuto che all’inizio di questa conversazione tu ti sia soffermato sull’uso di una serie di terminologie e tematiche scomode. Sono convinto che anche l’arte contemporanea possa esprimere la possibilità di una trascendenza.

CS: Nel vostro lavoro è percepibile la dimensione di silenzio, quasi un’esperienza cerimoniale, religiosa. Per me che sono nato all’interno di un contesto cattolico, il Padiglione emana una sacralità: sembra di entrare in una chiesa, in uno spazio consacrato. Anche nelle tue parole, in realtà in quelle di entrambi, percepisco una dimensione di premonizione sciamanica, che riscontro solo nei grandissimi autori del Novecento.

EV: Tra i vari punti di contatto che mi uniscono a Gian Maria c’è il considerare tutti i nostri progetti come una sorta di capitoli successivi e consequenziali di un ciclo. Ogni opera è la causa della successiva, tutti possiedono una propria consequenzialità intrinseca. Ed è per questo, credo, che si percepiscano dei tratti premonitori.

GMT: Il problema è un po’ quello, come dicevi prima, del rapporto con la maleducazione relativa al nostro lavoro, legata all’“effetto sorpresa”. Io non CS faccio comunicazione, non cerco la coolness, le cose presentate “al momento giusto”. La scala dell’arte è quella dell’eternità. Un problema che

mi pongo da sempre, per esempio, è chiedermi se l’opera abbia una durata, una consistenza temporale, oppure se sia solo il risultato di una logica di mercato. Entrambi, sia io che Eugenio, pensiamo che si debba rompere la traiettoria del mercato. Per questa ragione mi sono messo a fare una cosa che in tempi non sospetti nessuno, almeno in Italia, era interessato a fare, ovvero una ricerca radicale sulla site specificity. Credo che, al di là di tutto, il percorso mio e di Eugenio sia quello di due outsider. Non tanto dell’arte, ma del sistema più in generale, che a un certo punto ha cominciato ad andare in una certa direzione. Noi siamo due autori che, invece, hanno continuato ad andare dritti su quella che è propriamente la strada dell’arte.

PP: Secondo me quello che racconta Gian Maria è un po’ quello che è successo nell’arte, nella moda, nella musica, in cui prevale il grande potere dell’effetto, della funzione fàtica, mentre si vanno dimenticando le motivazioni fondanti. Nell’arte sono stati i galleristi che hanno dominato il campo e hanno creato i mercati, e questo secondo me merita una riflessione, perché dovrebbero essere i creativi la leading force nell’arte, nella moda, nella musica, nella scrittura. Qui risiede per me il grande problema: che Gian Maria per fare la sua arte abbia dovuto uscire dalla traiettoria verso cui andava il sistema, abbia dovuto collocarsi fuori dal mainstream per poter dire delle cose interessanti.

GMT: C’è una cosa che però volevo dire rispetto a questo discorso. Quest’anno sono stato criticato perché ho applicato per assumere la direzione di un’istituzione nazionale, la Quadriennale di Roma, che è il sistema. L’ho fatto perché credo che dall’interno ci sia la possibilità di cambiare le cose. Ho pensato che gli artisti siano sempre stati parte dell’edificazione del sistema in quanto intellettuali, come è già successo in passato con Leonardo, Bernini, Michelangelo e Pasolini. Per questo, anche oggi possono assumere il controllo delle macchine del sistema non tanto per una presa di potere, ma per rimodellare una più democratica gestione del sistema stesso.

CS: Alla fine del Padiglione si attua un riscatto, c’è una luce in fondo a questo mare nero. Menzionate l’articolo di Pasolini, in cui affermava che avrebbe dato l’intera Montedison per una lucciola. Avete scritto dei testi davvero poetici su queste visioni non necessariamente scomparse, suggerendo che possano ancora rinascere. Parlate della forza della natura riappacificatrice, ricostruttrice. In cosa consiste per voi la dimensione della speranza, la presenza delle lucciole evocata all’uscita del Padiglione?

GMT: Per me sono le lacrime, quelle che ho raccolto dai visitatori di questo Padiglione; le ho viste spesso e ci fanno capire che siamo ancora vivi, ancora sensibili. Una giornalista è scoppiata a piangere davanti a noi. Anche Niamh O’Malley, l’artista del Padiglione irlandese, è uscita in lacrime. Da queste testimonianze ti accorgi che la partita non è finita, che siamo ancora capaci di emozionarci perché queste cose ci fanno bruciare il sangue nelle vene. Penso che per sperare sia sufficiente constatare tutto questo, la nostra capacità di essere ancora vivi, di vibrare, di tremare ancora.

PP: Io mi sono sentito in qualche modo messo a nudo di fronte alla natura che ti fa ripensare alle cose più umane, alle tracce più recondite. Secondo me, è quella la base della ripartenza, dalle sensazioni più ancestrali, non da utopici sogni generali.

EV: Volevamo dare un messaggio finale ottimista, catartico. Non a caso nel testo cito George Didi-Huberman, che amo molto, e che è l’autore di Come le lucciole. Per una poetica della sopravvivenza, un titolo che in questi tempi incerti, è più che mai appropriato. In questo testo si ribalta in chiave ottimista il pessimismo oracolare che contraddistingue l’ultimo Pasolini, e che apre decisamente all’idea di una possibile salvezza.