Rebecca Salvadori, artista italo-australiana di base a Londra, ha studiato Screen and Film Studies alla Goldsmiths University, Londra e Arti Visive e Performative alla IUAV, Venezia. I suoi lavori filmici, esposti in istituzioni e festival quali il Freud Museum, la South London Gallery e il Festival IMAGES, compongono costellazioni di frammenti di soggetti, momenti e ambienti documentati attraverso le tecniche e i media più diversi, coesistendo in maniera paritaria e susseguendosi secondo le logiche personali della libera associazione. La soggettività e la dimensione intima dell’essere umano occupano un posto centrale nella sua pratica. Insieme al collettivo Tutto Questo Sentire, produce e cura progetti ed eventi volti alla creazione di spazi specifici dove il suono può dialogare con differenti discipline artistiche.

Mattia Capelletti: Rave Trilogy (2017-2020), che hai da poco presentato all’ICA di Londra è composto da tre opere video di natura ibrida, tra commissione e lavoro personale. Come ha preso forma? E in che momento ha assunto una dimensione individuale, indipendente dalle intenzioni comunicative-promozionali dei committenti?

Rebecca Salvadori: La trilogia è nata in modo organico e spontaneo grazie a connessioni con persone e situazioni che si sono sviluppate nel tempo. Un incontro importante è stato quello con Mark Fell, musicista e curatore, con cui ho avuto modo di lavorare in diverse occasioni, come il festival di film e animazione “PAF” in Repubblica Ceca con Lucy Railton e la residenza “Encyclopedia of Human Relationships” in Portogallo. Grazie a Mark sono entrata in contatto con Liam O’Shea, direttore artistico del Festival “No Bounds” di Sheffield che mi ha commissionato quello che poi è diventato Final Sheffield (2017).

Ho sempre sentito il mio modo di guardare e filmare come un lavoro personale e ho sempre cercato di mettere in luce l’imprevedibilità ma anche la preziosità di questa attitudine, in modo da non incorrere in incomprensioni, ma per diverso tempo la natura ibrida del mio lavoro è stata difficile da collocare.

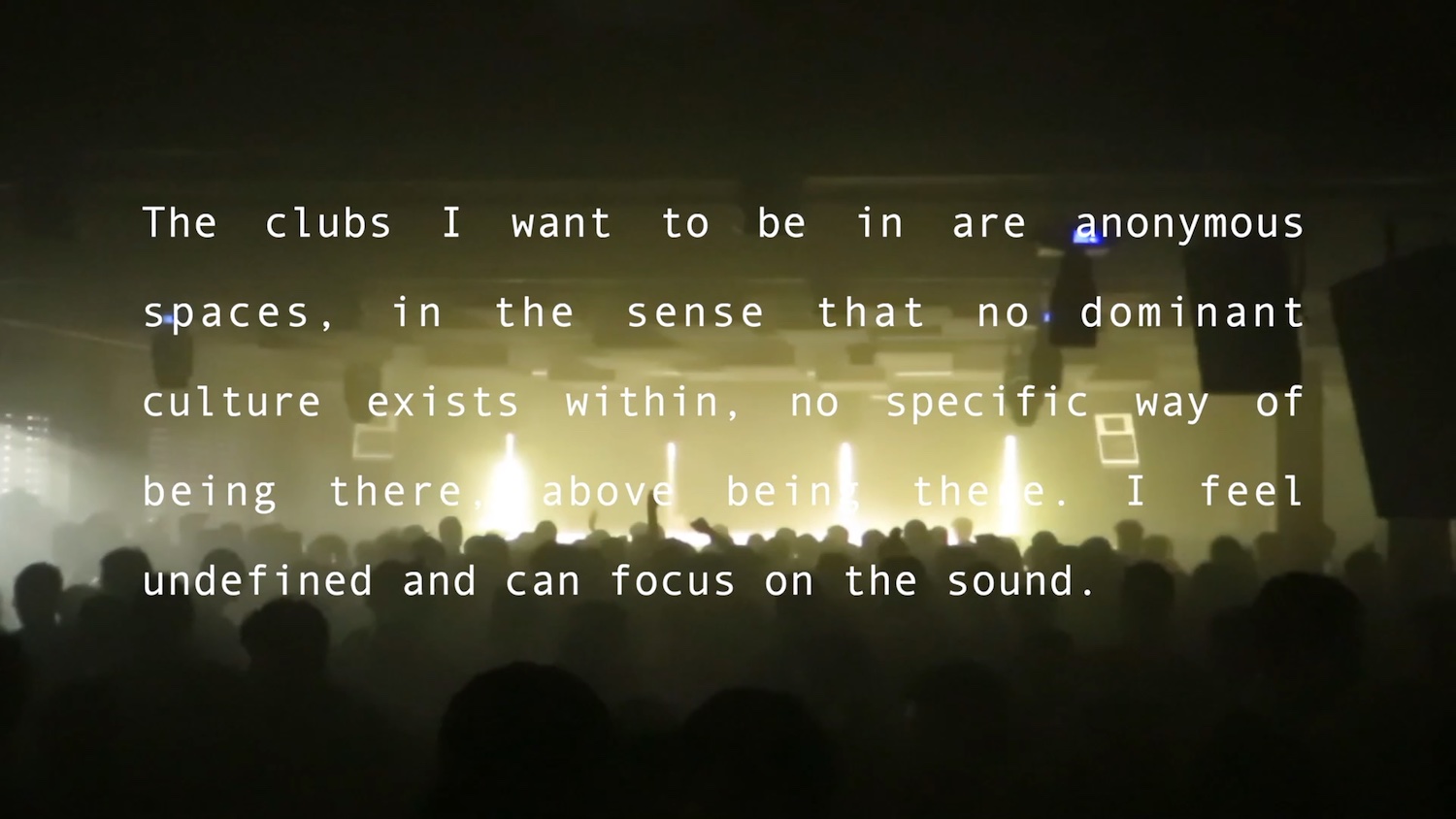

Con Final Sheffield ho imparato a integrare gli attriti che si presentavano nel percorso del fare all’interno del film stesso, a lasciare andare le aspettative esterne e a sviluppare un’alternanza di punti di vista che potesse lasciare uno spazio per chi guarda. Inside Fold (2019) invece, è nato dal mio incontro con il team di Fold Club di Londra e Tom Durston di Inverted Audio. Ho sentito subito un’affinità con il loro modo di gestire il club e il desiderio di fare un film che potesse comunicare integrità, la loro consapevolezza di far parte di una tradizione, quella della mitologia di un “luogo altro”, costruito intorno all’esperienza collettiva del suono. La rigida policy contro i cellulari e le camere mi rendevano l’unica persona autorizzata a filmare ed è stato interessante negoziare la mia presenza. L’affetto che ho sentito nel ritrarre i desideri di Fold, le persone che l’hanno costruito e coloro che l’hanno abitato, ballando incessantemente, mi ha accompagnato durante tutta la fase di montaggio.

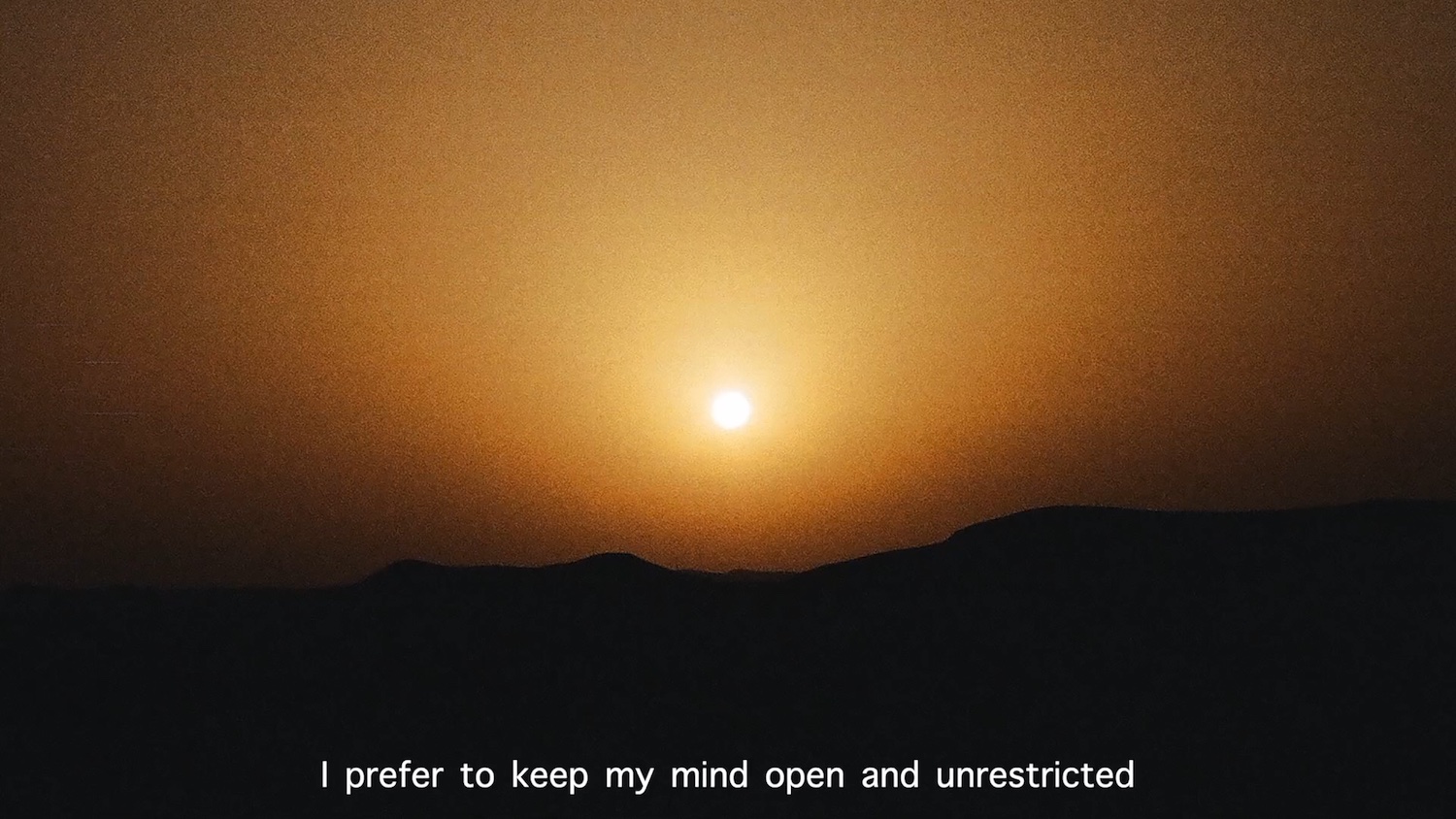

Guardare il luogo “che si cerca” e nello stesso tempo guardare me stessa nel luogo. La commissione come possibilità di fare un’esperienza reale, di guardare un contesto e se stessi nel contesto da un nuovo punto di vista. Infine Desert Rave (2019), che documenta un festival nel deserto di Agafay, in Marocco, nato nuovamente da una commissione. Come mi accade spesso, sono poi incontri umani casuali o scambi di legami profondi a orientare il mio lavoro verso una forma piuttosto che un’altra.

Cosa che facilitano i club e le scene che si costruiscono attorno ad essi. Quando ho visto i tre film insieme ho capito subito che si trattava di diverse sfaccettature dello stesso prisma.

MC: La natura differente degli spazi in cui ti sei mossa, il club e il deserto, riflette diverse maniere della camera di negoziare gli spazi, primo fra i quali quello fra te e i soggetti che filmi. Specialmente in Inside Fold, dove il dialogo fra il tuo corpo, l’obiettivo della camera, e i soggetti che filmi acquisisce una presenza particolarmente evidente, essendo tu l’unica autorizzata a filmare all’interno del club. Eppure da questa posizione privilegiata non leggo mai l’intenzione di “fare il punto” del tema e del contesto che sono oggetto del film, ma piuttosto quella di “creare uno spazio”, parteciparne attivamente con la tua presenza. Un approccio affettivo piuttosto che discorsivo…

RS: Credo che ci sia coincidenza tra intenzione spaziale e disposizione affettiva. Questo non si presenta solo nel momento in cui giro, nella condivisione della presenza fisica in un ambiente, ma anche come attenzione per chi guarderà il lavoro finito. Mi sono sempre ritenuta refrattaria al condizionamento che comporta la considerazione dell’aspettativa dello spettatore, specialmente per quanto riguarda la categorizzazione (lavoro personale, commissione, immagini in movimento, documentario, video musicale…) e questo non si è mai tradotto in compromessi. Credo anzi che la volontà di non cedere all’ideologia – intesa anche come la propria intenzione di dimostrare qualcosa – o a categorie prestabilite si traduca nella creazione di uno spazio affettivo che può essere riempito dallo spettatore con il proprio sguardo, aprendo a connessioni non discorsive, non verbali.

Autorizzarmi a vivere l’esperienza del guardare come se fosse sempre nuova, perché evidentemente lo è; accogliere gli imprevisti e lasciare spazio alle intuizioni mi fa sentire più rispettosa verso chi guarda, oltre che più libera.

MC: Anche quando la parola appare, in Rave Trilogy, la voce e il testo attraversano diversi stati – ellissi, ripetizioni, marcature – della tua attenzione. In questo senso l’editing si fa flusso di coscienza senza mai diventare spazio esclusivamente mentale, ma al contrario rafforza la sensazione di presenza del tuo corpo nello spazio: uno spazio, quello del film e della tua attenzione, orientato dalle proprie attrazioni. Un po’ come i corpi che filmi, “persi” nella danza…

RS: La comunicazione non verbale che avviene all’interno del club, l’esperienza del suono che attraversa il corpo, al di là dei pensieri e il rituale dello stare insieme, e nel contempo dentro a un proprio silenzio, sono sempre stati elementi a me affini.

Così come l’aspetto macchinico di una musica che non esige la tua attenzione conscia, né necessariamente la tua presenza. Ho sempre trovato liberatorio questo elemento, questa capacità de-personalizzante del suono di invadere e muovere i corpi.

Fin dai tempi in cui cominciavo a frequentare i club portando con me la camera, la mia partecipazione ha preso la forma di una presenza-assenza simile a quel coinvolgimento richiesto ai corpi da parte della musica che veniva suonata. Sicuramente serve una certa affinità, una conoscenza senza giudizio per poter filmare questo stato con rispetto. Detto questo, nella trilogia ho cercato di aprire altre considerazioni al di là di queste riflessioni, come ad esempio quella della percezione del tempo all’interno di un determinato spazio, e chiari riferimenti all’uso del girato come materia/materiale. Different Beginnings (2020), il lavoro successivo a Rave Trilogy, consolida il desiderio di ampliare e amplificare una coralità di tematiche e possibili punti di vista, tra il personale e l’universale, forse accettando in modo più evidente che questo desiderio nasce proprio da me.

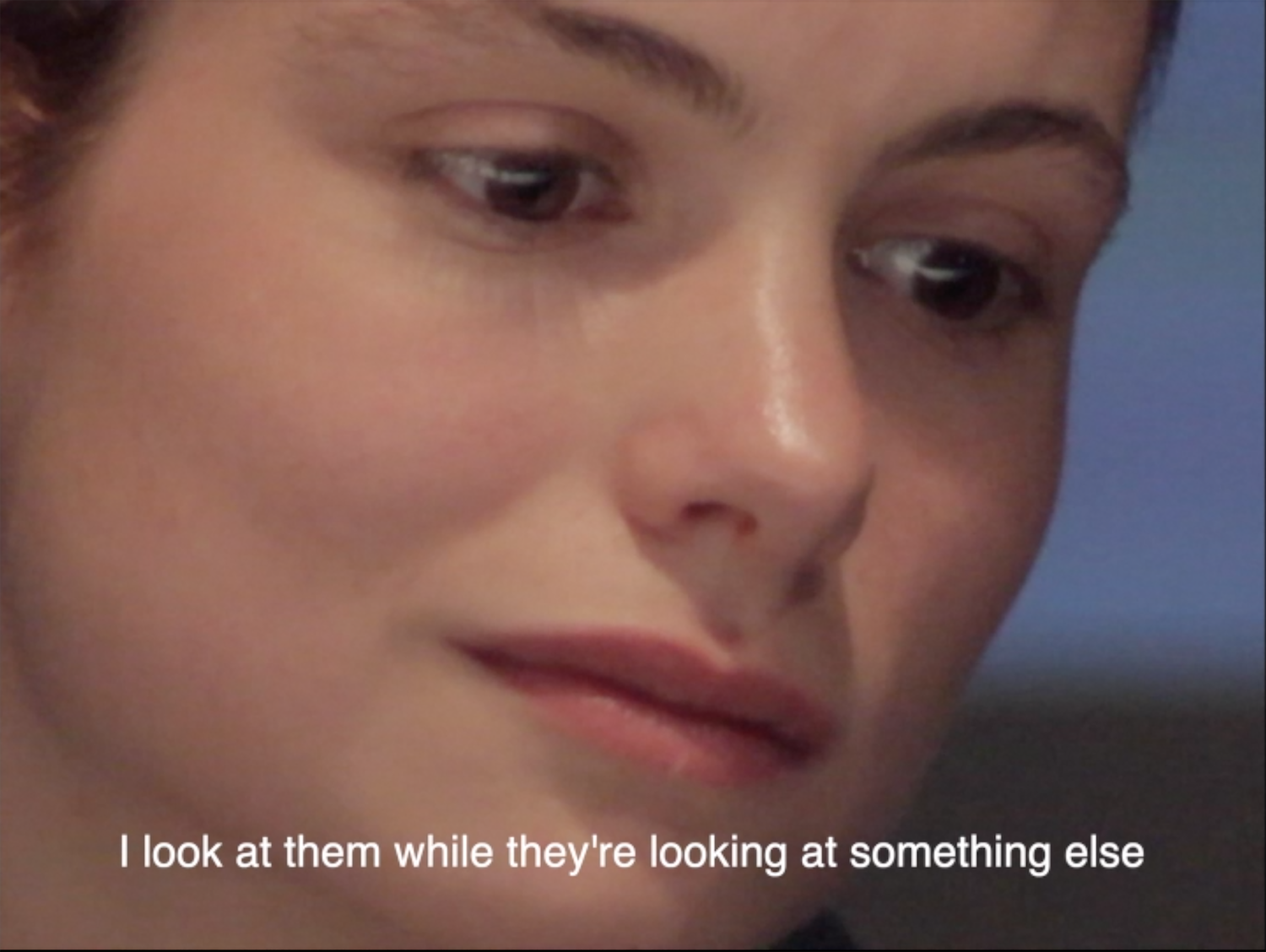

MC: Questo aspetto corporeo, affettivo, della comunicazione, è presente anche in un altro tuo lavoro: Empathy (2019), costruito attorno a interviste ad amici e collaboratori. Anche in esso emerge una proprietà materica, una qualità quasi aptica delle immagini dei soggetti che filmi, stavolta tramite la neutralizzazione del suono… Rispetto alla collezione di materiale invece, tutto fa pensare all’esistenza di un archivio molto più grande. Mantieni una pratica di questo tipo?

RS: Da quando ho una videocamera ho filmato mio padre, Remo Salvadori, nel suo studio nei momenti di riflessione e nel contesto delle sue mostre. Ho imparato col tempo come guardare senza essere invadente e come ogni persona che riprendo offra una modalità di stare nello spazio e di filmare. Essendo sempre stata affascinata dallo stare con l’altro, anche come forma di comprensione del mistero di me stessa, ho creato un archivio di riprese con momenti, ritratti e incontri a cui attingere nel momento che desidero rileggere la mia biografia in costante trasformazione. Posso smettere per alcuni periodi, ma torno spesso su questa pratica, che applico a chi mi è vicino: amici, collaboratori…

Courtesy di Tutto Questo Sentire e Francesco Mussida. © Francesco Mussida.

MC: L’interesse per la dimensione intima dell’affettività e dell’incontro, trova sfogo anche nella tua attività di organizzatrice di eventi orientati all’ascolto nel collettivo Tutto Questo Sentire, di cui fai parte insieme ad Olivia Salvadori e Sandro Mussida. Che spazio immaginate per l’ascolto, in questo momento di raccoglimento così inedito?

RS: Con The Act of Listening, un’opera prodotta da TQS per la serie “Exercises on Displacement” (Londra, 2019) insieme al collettivo londinese CURL (Coby Sey, Brother May, Mica Levi), abbiamo affrontato una riflessione sull’ascolto, sull’essere in ascolto prima di tutto come musicisti e artisti performativi, non solo come invito agli altri. Abbiamo in progetto di portare The Act of Listening in altri luoghi, e come nel caso della sua premiere e di tutte le nostre produzioni, di continuare a rispondere al genius loci.

TQS, che nasce nel 2014 grazie al prezioso sostegno di Roberto Lombardi, esiste come esperienza organica, come motore di progetti e corpo attuatore di idee. Ancora sul tema dell’ascolto, questa volta declinato in relazione all’osservazione, allo sguardo, c’è un lavoro che stiamo producendo sulle musiche di Sandro. Un film che ho girato e che sta prendendo forma in queste settimane.

Rispetto alla tua domanda, sarebbe bello poter partire da un silenzio, e da un vuoto: due condizioni non comuni oggi, ma che sono in fondo molto vicine a tutti noi.