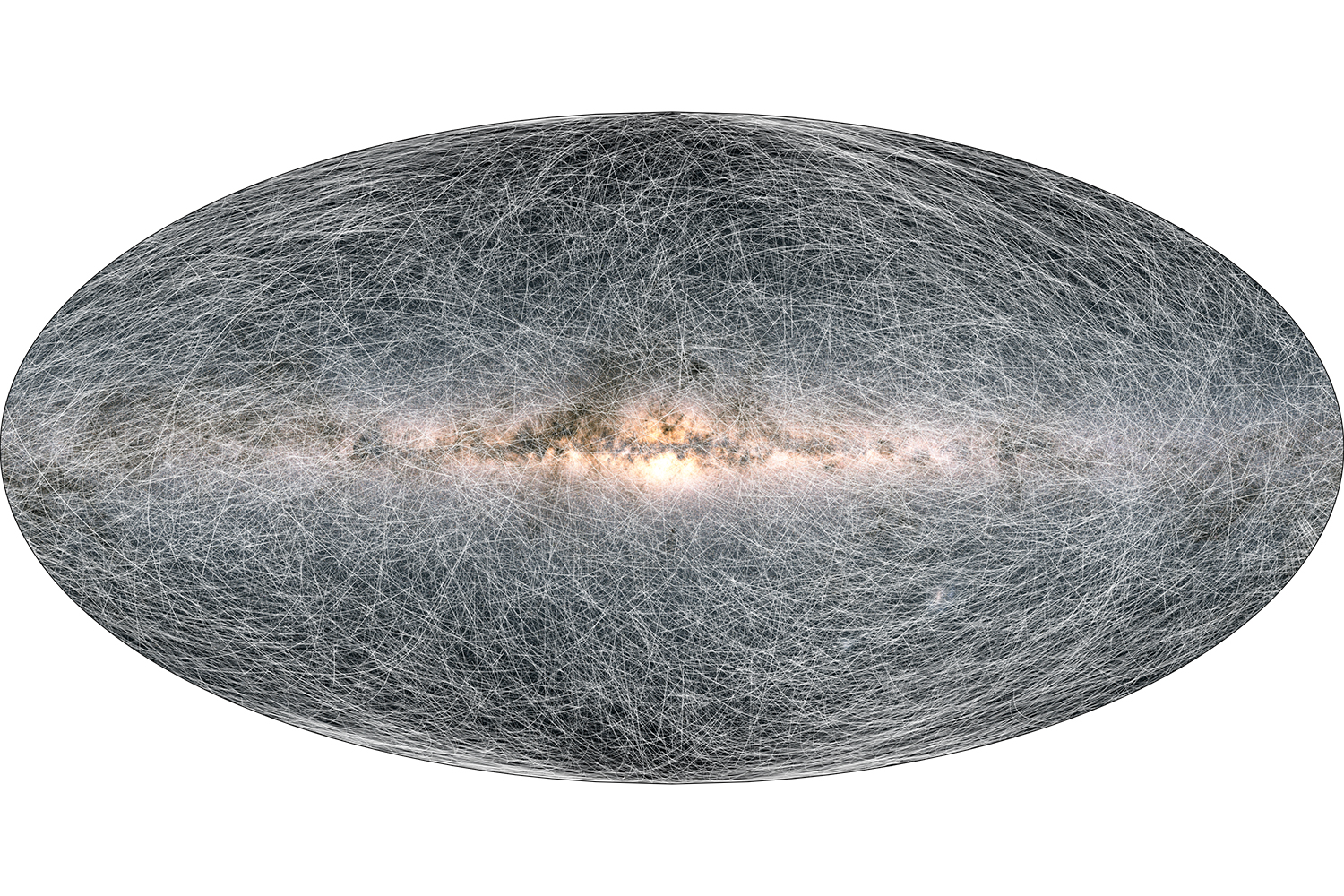

Alcune settimane fa, le prime immagini raccolte dal telescopio James Webb e diffuse dalla NASA hanno acceso un rinnovato entusiasmo nei confronti dell’esplorazione spaziale. L’immagine più impressionante, che cattura un “campo profondo” dell’universo, ci ha permesso di far penetrare il nostro sguardo nelle profondità dello spazio-tempo fino a più di tredici miliardi di anni luce. La prima volta che ho visto quelle immagini, la mia reazione emotiva è stata ambivalente. Se da un lato ho provato un senso di orgoglio e meraviglia per una conquista scientifica senza precedenti, dall’altro non ho potuto fare a meno di ricordare che quella che si presenta ai miei occhi come una rappresentazione oggettiva della realtà – una “fotografia” immediata dell’universo là fuori – è una costruzione tecnologica incredibilmente complessa, resa possibile e allo stesso tempo limitata dagli strumenti teorici e materiali che l’hanno prodotta.

Questo contrasto tra la celebrazione dello sguardo scientifico e la consapevolezza delle sue ombre è il tema principale della 23a Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, il cui titolo, “Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries”, fa riferimento alla vastità delle visioni che ancora si sottraggono allo sguardo umano. Visitando la mostra tematica mi sono imbattuta in un percorso caratterizzato da una combinazione transdisciplinare molto coinvolgente, ricca di riflessioni filosofiche, scientifiche e artistiche in cui ho individuato tre principali nuclei discorsivi. Il primo tema che vorrei evidenziare è anche il primo che ho incontrato attraversando lo spazio espositivo, ed è legato dal filo rosso della forza di gravità, intesa sia nel senso più letterale di una forza fisica di coesione planetaria sia, su un piano più simbolico, come la capacità della materia di aggregarsi e organizzarsi spontaneamente in una molteplicità di forme senza l’intervento umano.

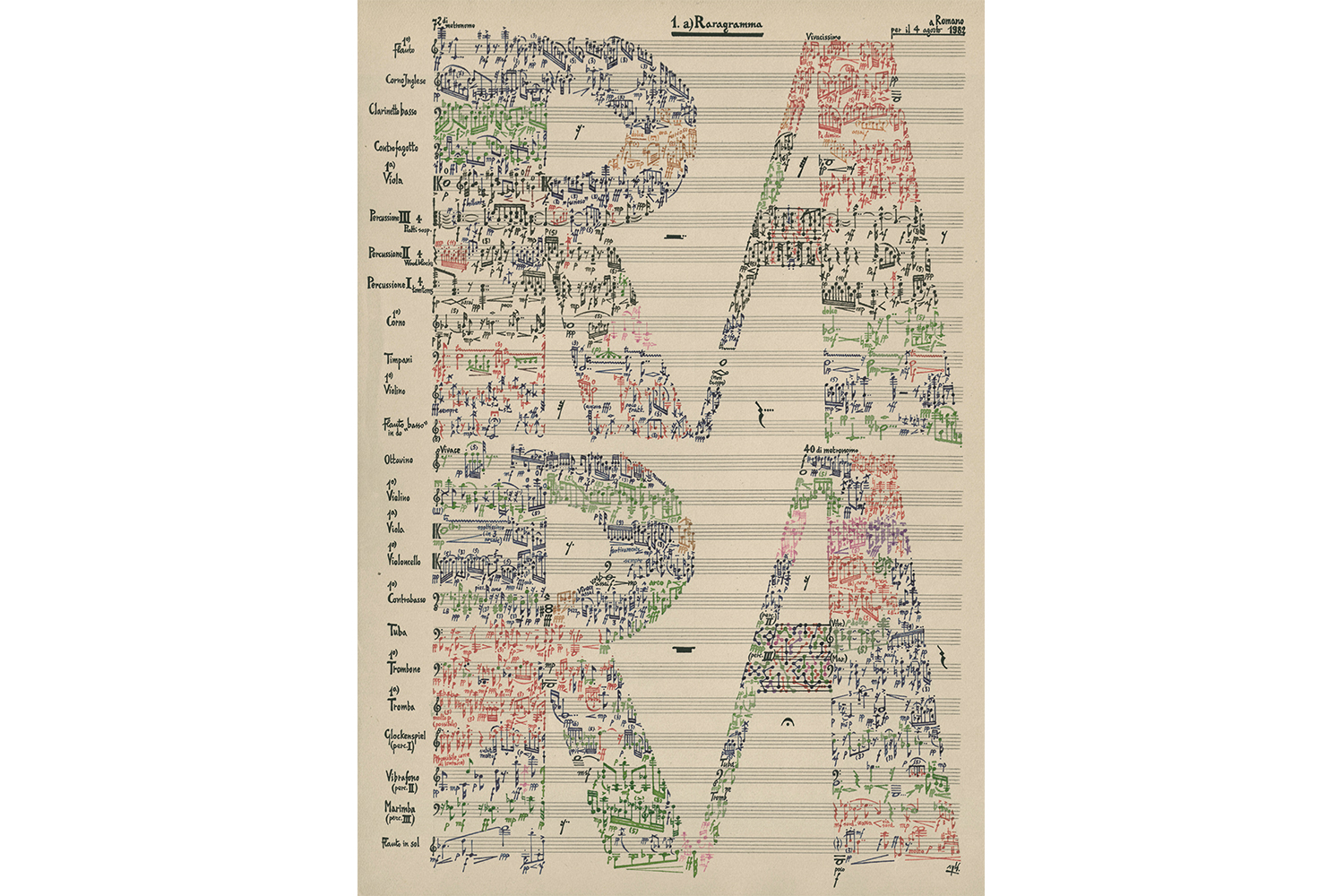

Le immagini della cometa 67P raccolte dalla sonda Rosetta dell’ESA, che sovrastano la prima parte della mostra, richiamano la tensione tra l’azione deterministica della forza di gravità, che agisce progettando corpi di forma perfettamente sferica, e l’autonomia creativa e imprevedibile della materia stessa, che la porta a divergere sempre da questo piano prestabilito. Molte opere riflettono proprio su questa autonomia, o agency, dei corpi non umani, estesa addirittura ai materiali non-viventi: è il caso della molibdomanzia, illustrata dall’opera Chutes Libres (2015) di Benoît Pype, in cui le strutture formate spontaneamente dal contatto improvviso dell’acqua con il metallo fuso acquisiscono significati profetici.

La domanda sull’agency dei corpi non-umani, però, è anche e soprattutto una domanda sulla posizione di potere dell’essere umano rispetto agli altri corpi, più o meno celesti, che lo circondano, ed è quindi, innanzitutto, una domanda politica. Nel percorso della mostra, la risposta a questo quesito giunge da voci diverse, a tratti contrastanti, che possono essere tutte ricondotte al secondo nucleo discorsivo principale, ovvero il tema della colonizzazione spaziale. L’esperienza dell’esplorazione dello spazio, del resto, ha coinvolto da sempre una molteplicità di organismi molto diversi dagli esseri umani, che hanno agito come modelli per mettere alla prova le nostre possibilità di sopravvivenza al di fuori dell’ambiente terrestre. In questo contesto, il video Holobiont (2018) di Jenna Sutela propone un interessante capovolgimento di prospettiva tra umani e non-umani, colonizzatori e colonizzati. Se il batterio Bacillus subtilis è stato inviato nello spazio come strumento di colonizzazione, lo stesso batterio, quale parte del nostro microbioma intestinale, agisce a sua volta come colonizzatore, usando i nostri corpi umani come “incubatori viventi” per diffondersi e proliferare attraverso l’universo.

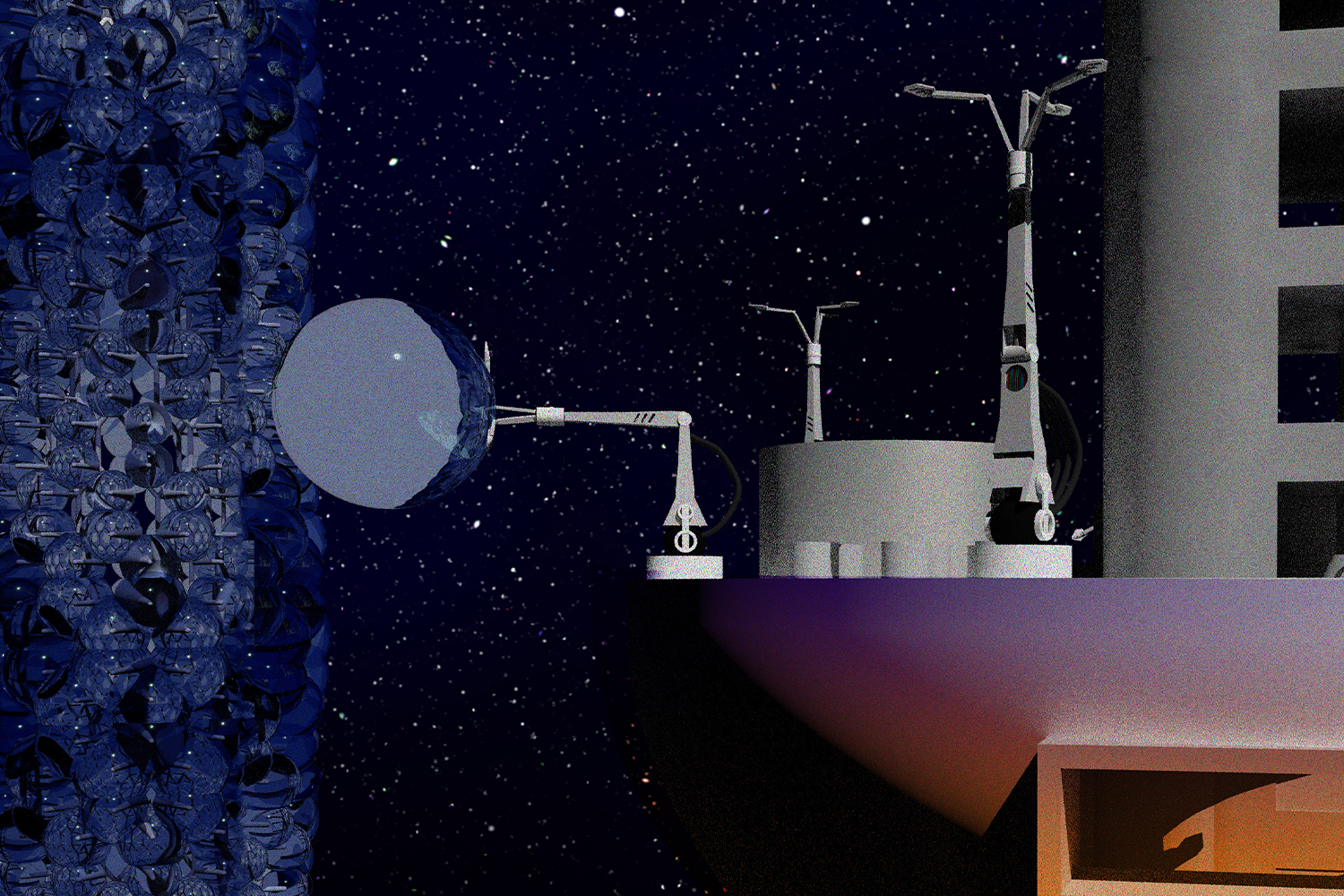

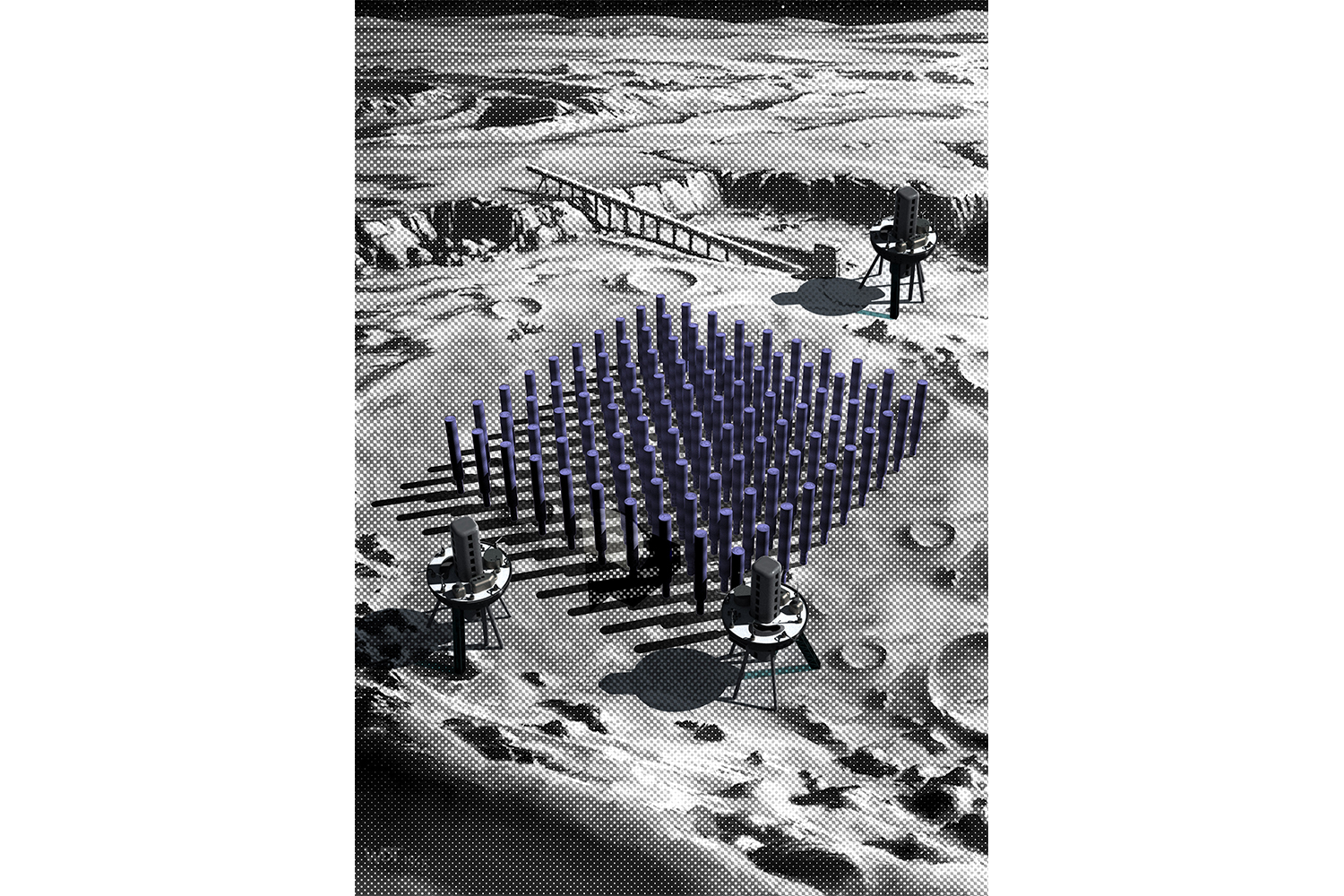

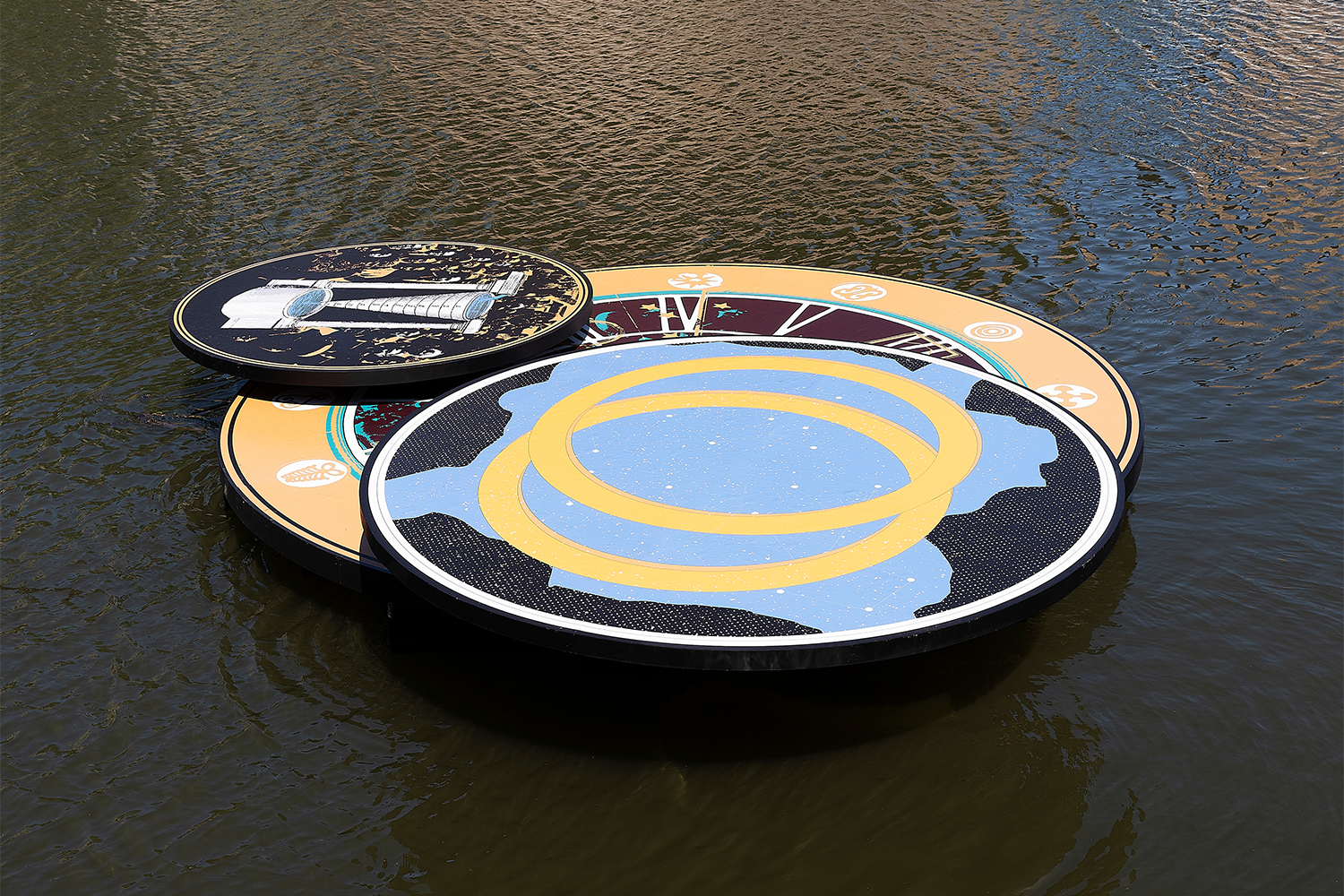

L’immaginario radicalmente postumano – se non esplicitamente antiumano – di Sutela contrasta con una larga porzione della mostra che illustra una visione decisamente più antropocentrica della colonizzazione spaziale. Nella serie di video di SOM, Decalogue for Space Architecture (2022), lo spazio non appare più come una frontiera di liberazione dei corpi, cioè un territorio in cui, nella filosofia trasformativa del cyborg, è l’umano a modificare la propria identità per adattarsi alla sopravvivenza in uno spazio estraneo. L’ambiente extraterrestre è invece dipinto come un territorio ostile, da cui i colonizzatori devono faticosamente proteggersi: uno spazio che deve essere adattato, se non addirittura dominato, per adeguarlo alla sopravvivenza dell’umano. Questo contrasto riemerge in tono più leggero, ma non per questo meno incisivo, nell’opera di Nonhuman Nonsense, con il progetto Planetary Personhood (2020), definito come “una campagna interplanetaria che persegue una radicale decolonizzazione dello spazio”. In questo lavoro, la narrazione della colonizzazione spaziale viene decostruita a partire dalla contestazione del rigido “biocentrismo” che caratterizza la ricerca della vita extraterrestre, al punto che è una roccia marziana, Allan Hills 84001, a prendere parola per opporsi all’occupazione umana del suolo del suo pianeta.

Nella mostra ho ritrovato questa stessa tensione, tra il mito della tecno-scienza come glorificazione dell’umano da un lato e la critica al colonialismo antropocentrico dall’altro, anche sul piano epistemologico. Proprio su questo piano si gioca il punto più critico dell’intero progetto espositivo, dal momento che lo stesso titolo della 23° Esposizione Internazionale, Unknown Unknowns, si riferisce alle condizioni della nostra conoscenza, o meglio della nostra non-conoscenza, della realtà che ci circonda.

Il terzo nucleo discorsivo, dunque, si interroga sulle possibilità e sui limiti del nostro sguardo, proprio perché il sapere, soprattutto il sapere tecno-scientifico contemporaneo, è sempre, per usare un’espressione del filosofo Michel Foucault, un sapere-potere: lo sguardo che la scienza proietta sui corpi non può mai considerarsi neutrale, né pienamente capace di abbracciare una natura che, passivamente, si sottopone alla rappresentazione.

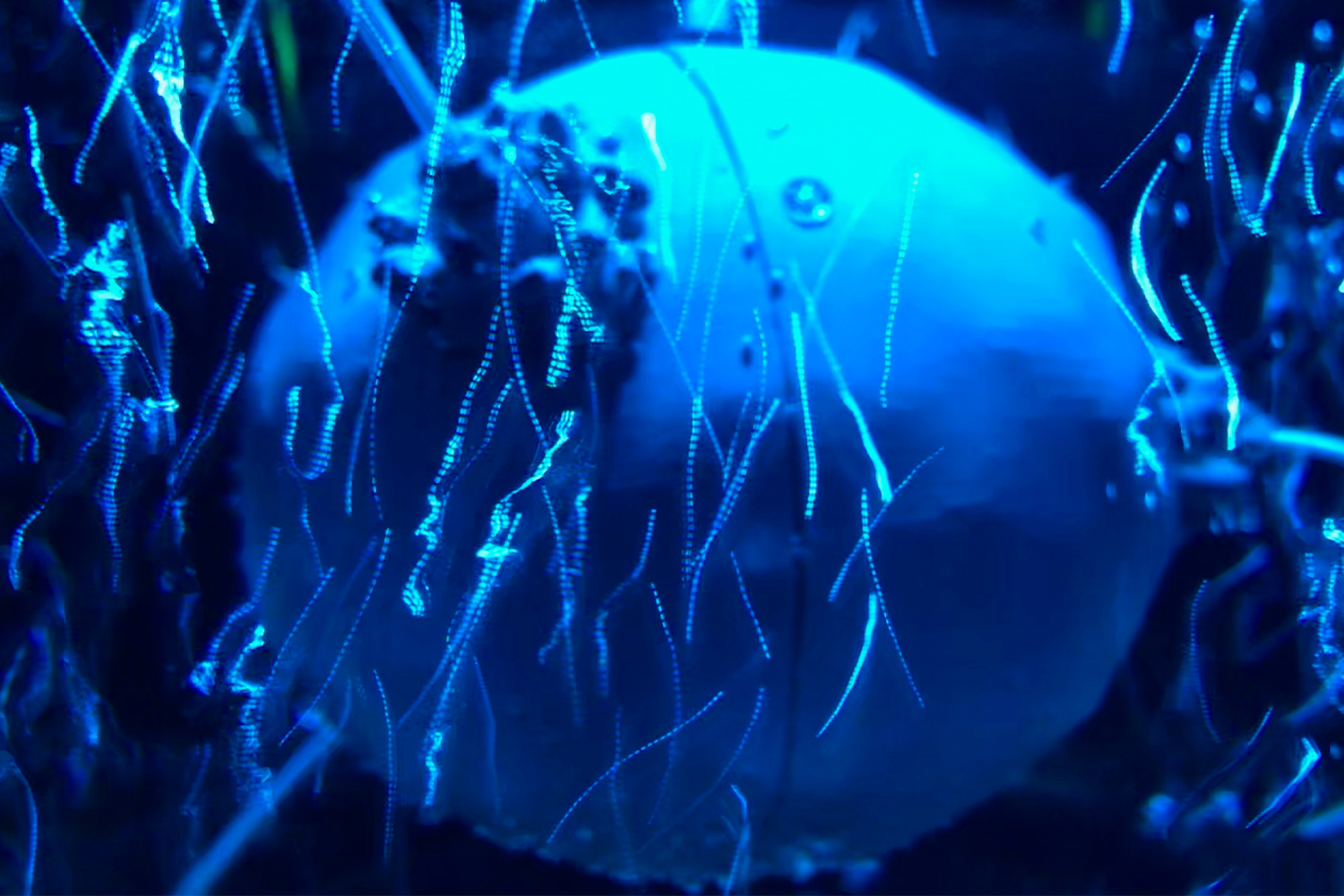

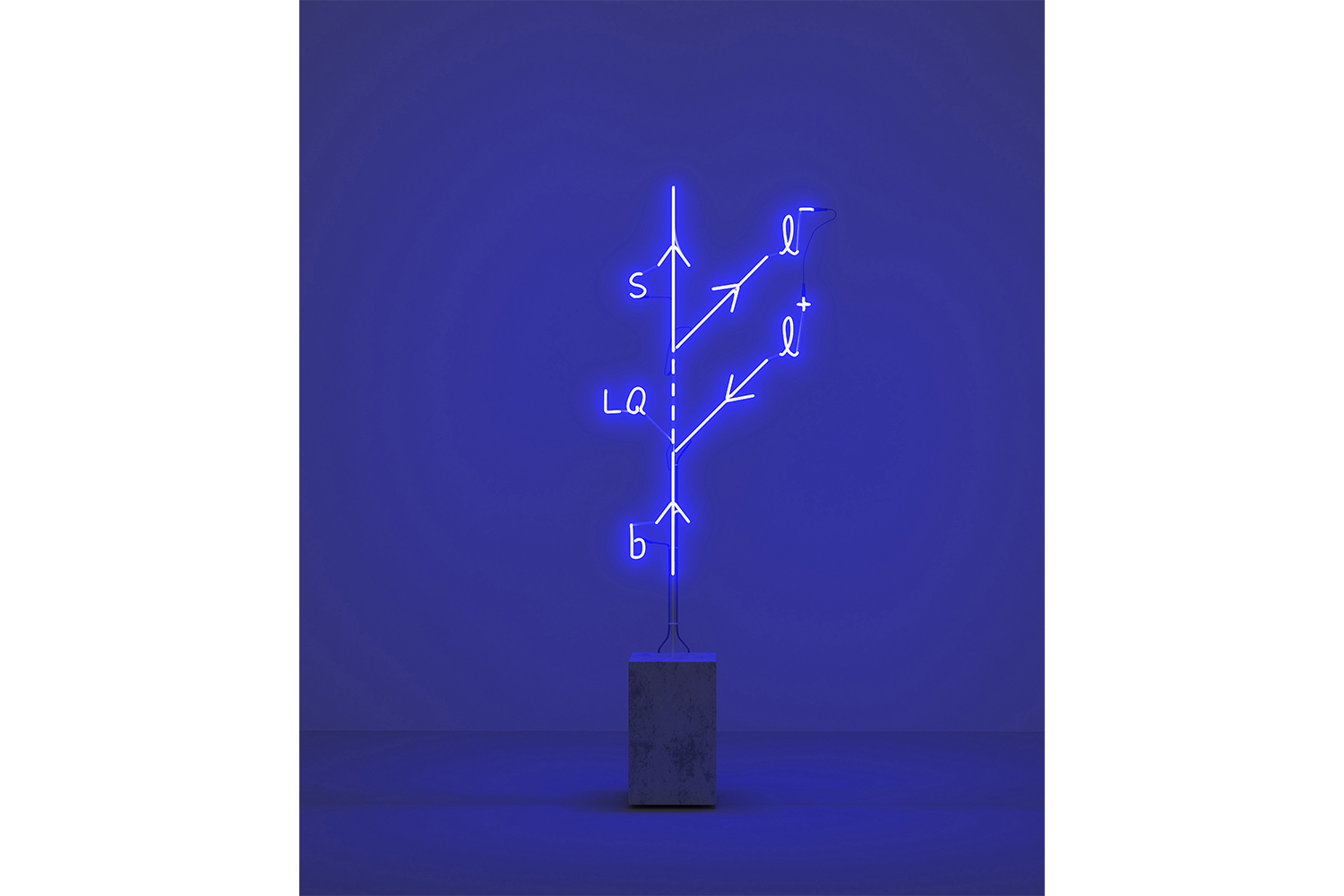

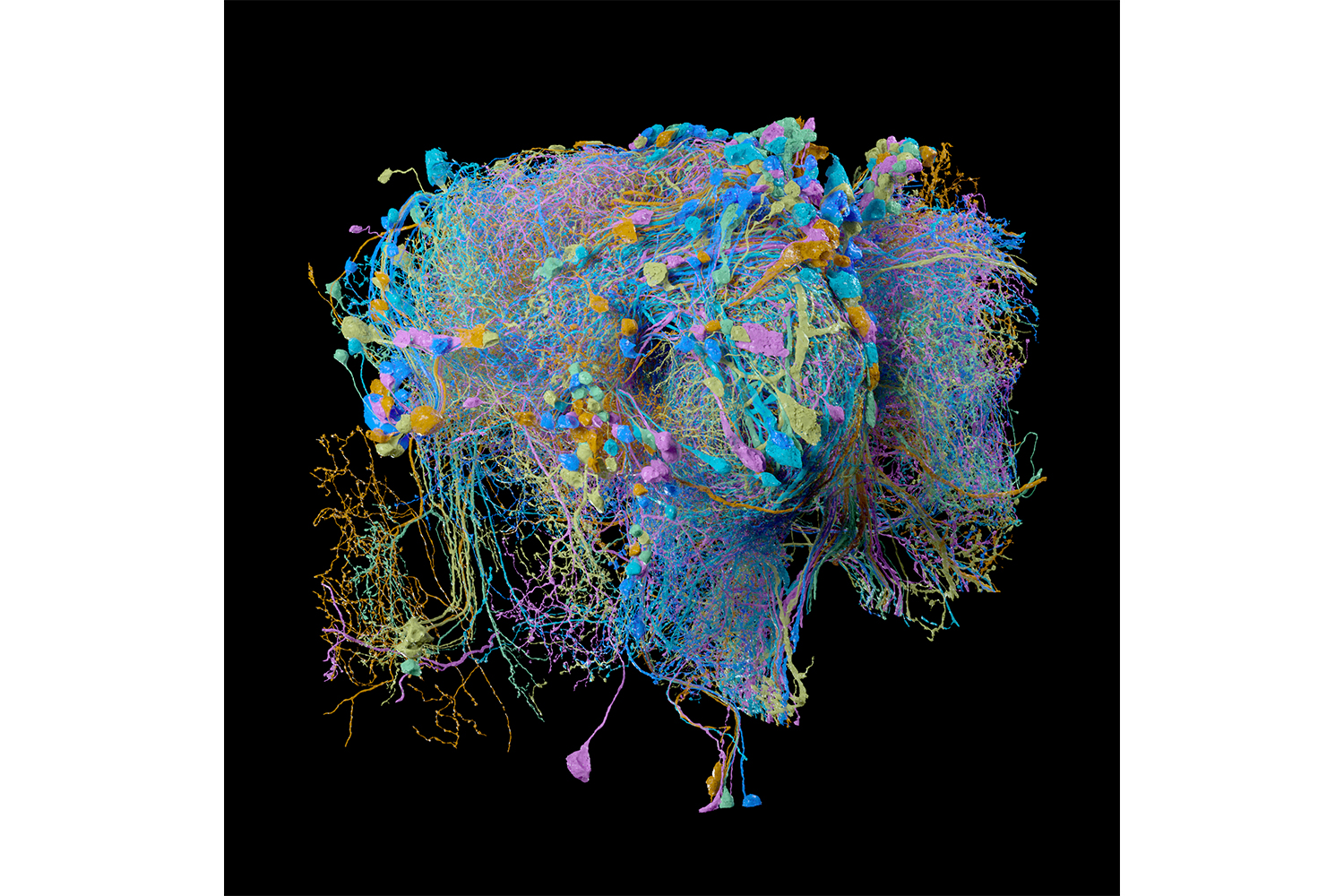

La complessità e la materialità dei processi di rappresentazione tecnologica dei corpi costituiscono un tema significativo che viene ripetutamente proposto in numerose opere: dagli specchi deformanti di Anish Kapoor, da cui l’immagine dell’osservatore umano emerge radicalmente distorta, alla camera a nebbia: un rilevatore di particelle inventato alla fine dell’Ottocento in cui è possibile individuare le traiettorie evanescenti dei raggi cosmici. In entrambi questi artefatti, lo spazio della rappresentazione si configura come un’interfaccia materiale ingombrante, che partecipa attivamente alla definizione delle identità dei corpi che rappresenta. Ma se molte opere sembrano invitare uno sguardo critico sui processi di rappresentazione scientifica, il percorso espositivo è altrettanto ricco di immagini davanti a cui l’interfaccia tecnologica, responsabile della loro produzione, risulta quasi del tutto oscurata, privilegiando un sentimento di meraviglia che però, privato di una prospettiva epistemologica forte, corre il rischio di fermarsi in superficie.

Ho visitato la mostra in un giorno di luglio che posso solo sperare sia uno dei più caldi dell’estate di quest’anno. Mentre camminavo accanto al modello di una base marziana progettata dal governo degli Emirati Arabi Uniti, non ho potuto non pensare che il problema di abitare un pianeta inabitabile è una sfida che già ci riguarda, e che ci riguarderà sempre di più nei decenni a venire. Verso la fine della mostra ho incontrato ArchaeaBot, A Post Climate Change, Post Singularity Life-form (2018) di Anna Dumitriu e Alex May: un robot biomimetico ispirato ai batteri estremofili che fluttua dentro a una capsula trasparente e che viene proposto come “la specie definitiva pronta per la fine del mondo come lo conosciamo oggi”. In effetti, il tema del cambiamento climatico, quando emerge, sembra essere confinato all’immaginario fantascientifico di un futuro remoto: ma l’escapismo in tempi o spazi lontani, l’idea stessa di abbandonare l’umano, rischia, davanti a una sfida così urgente, di suonare come una dichiarazione di sconfitta. Al netto dell’importanza di costruire narrazioni alternative del futuro, il mio timore è che il fascino del postumano, così ricco di autentiche possibilità di emancipazione, si trasformi in un pretesto per abbracciare un racconto della catastrofe che, però, potrà rappresentare un orizzonte di profitto soltanto per pochi.

Davanti a questi sogni un po’ ingenui di dominio tecnologico, il messaggio più radicale e forse più prezioso della mostra è veicolato proprio dalla roccia marziana di Nonhuman Nonsense, che facendosi beffe dei suoi colonizzatori umani, ricorda loro che sono soltanto “sassi che hanno paura di morire”. “Se pensate di sapere già cosa c’è là fuori”, dichiara la roccia, “vi perderete molto di quello che c’è”.