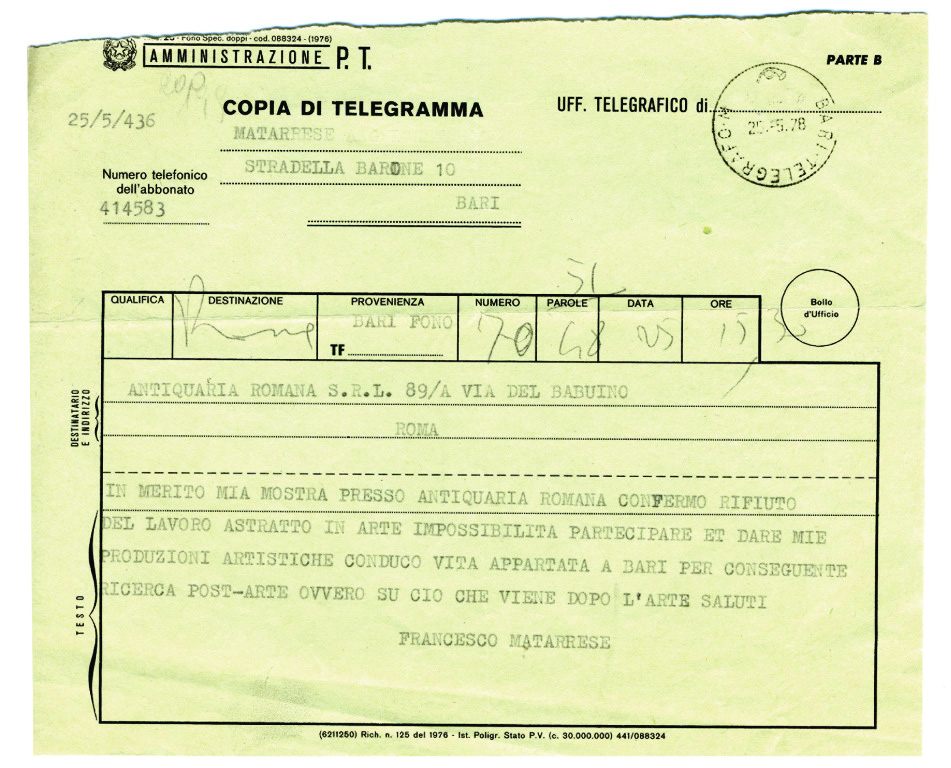

Francesco Matarrese Telegramma del rifiuto (1978)

Collettivo informale Sahara Occidentale Necessità dei volti (1999)

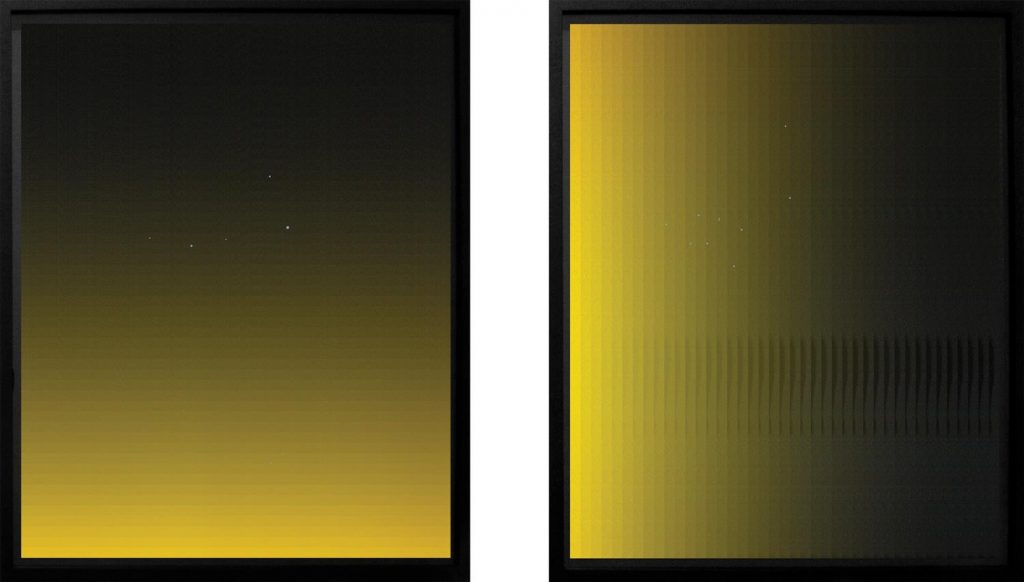

Silvia Hell Nei / Day Portraits (2010)

“In merito mia mostra presso antiquaria romana confermo rifiuto del lavoro astratto in arte impossibilita partecipare et dare mie produzioni artistiche conduco vita appartata a Bari per conseguente ricerca post-arte ovvero su ciò che viene dopo l’arte. Saluti. Francesco Matarrese”.

Inequivocabile, eppure pieno di significati, è il testo del Telegramma del rifiuto di Francesco Matarrese del 25 maggio 1978, indirizzato all’Antiquaria Romana. L’artista sottraendosi al lavoro astratto (sul tema della sottrazione si sofferma particolarmente Gabriele Guercio in un racconto tutto italiano dell’arte contemporanea1) si riposiziona in una dimensione rinnovata e radicalmente autonoma che non può essere più identificata con le forme dell’arte modernista a cui l’aggettivo “astratto” allude. Sottrarre e sottrarsi è il gesto incendiario che Matarrese compie per identificare l’arte con quella peculiare capacità di esprimere la vita2.

Il telegramma confermava il “rifiuto del lavoro astratto” e informava che l’artista conduceva una “ricerca post-art ovvero su ciò che viene dopo l’arte”. L’arte deve necessariamente contrapporsi alla razionalità capitalistica sottraendosi a qualunque forma e retorica del lavoro. Alla dimensione della fine dell’arte e della storia dell’arte si è dedicato a lungo Hans Belting che ha sostenuto l’obsolescenza dell’arte come concetto elaborato nel Rinascimento. Matarrese dalla sua prospettiva radicalmente politica, ardita e irriducibile alla tesi dello storico dell’arte tedesco, non solo si sottrae al lavoro artistico, ma ricerca “la non-esistenza dell’opera, per tirarla fuori dalle rovine”3.

L’artista in un denso pamphlet pubblicato nel 2012 in cui mette sul tavolo il formalismo di Greenberg e la teoria operaista di Tronti4, nell’affermare il suo essere outsider, sostiene che solo l’arte integralmente astratta (cioè un’arte che si sottrae al lavoro inteso in termini marxiani e non semplicemente astratta nelle sue forme) è capace di passare autenticamente dalle forme reificate della struttura capitalistica alle forme – citando Lukàcs – capaci d’invenzione esistenziale e storica5. Alla luce di tali riflessioni il Telegramma del rifiuto appare un gesto radicalmente programmatico che sottrae l’arte dalla dimensione dello spettacolo.

In anni più recenti Didi-Huberman nell’indagine incrociata su La merlettaia di Vermeer e sulla letteratura di Flaubert, la cui scrittura scaturisce dalla “fascinazione che opera nella malinconia”, si è interrogato sul modo in cui le arti interpellano la nostra capacità di vedere6. Un’analoga fascinazione malinconica rapisce chiunque guardi una fotografia alla ricerca di tracce a ritroso nel tempo. È lo stesso Freud a considerare la melanconia come l’elaborazione incompiuta del lutto nel tentativo di far prolungare psicologicamente l’esistenza dell’oggetto del desiderio perduto. La malinconia, chiarisce Freud nel famoso saggio del 1915, Lutto e malinconia, va connessa alla “perdita oggettuale sottratta alla coscienza”7. A partire dalla riflessione psicoanalitica circa la relazione tra il soggetto e l’oggetto perduto, i più avvertiti teorici (tra cui vanno certamente citati Barthes, Bourdieu e Krauss) hanno connesso l’immagine fotografica al senso della perdita luttuosa, di un’assenza assordante più che di un ricordo rassicurante.

Troviamo conferma di questo duplice sentimento, del lutto e della sua mancata elaborazione, nell’opera Necessità dei volti (1999) del Collettivo informale. Il Collettivo nasce alla fine degli anni Novanta originariamente in Italia, come un organismo fluido che vede la collaborazione di artisti, attivisti e intellettuali, non solo italiani, ma anche sahrawi, francesi, spagnoli e anglosassoni. A questo gruppo di ricercatori l’organizzazione militante del Fronte Polisario attiva nel Sahara Occidentale ha affidato una sequenza fotografica, che insieme ad altre fino a quel momento era servita a documentare una guerra di cui il Marocco negava l’esistenza, ovvero la resistenza sahrawi durante la guerra contro l’invasione marocchina del Sahara Occidentale dal 1975. Il territorio occupato dal Marocco, definito dalle Nazioni Unite “territorio non autonomo”8, è ancora oggetto di una trattativa sospesa da anni. La popolazione sahrawi, costretta all’esilio, vive nei campi profughi allestiti nel deserto algerino dell’Hammada dove è stato costruito il Museo della resistenza9, che conserva tutte le tracce del conflitto e l’archivio completo “delle fotografie che il nemico portava vicino al cuore”10.

Da qui scaturisce Necessità dei volti, non un semplice libro d’artista, ma piuttosto un lungo progetto che raccoglie 483 fotografie di scene private: ritratti comuni di mogli e di figli possedute dai soldati marocchini caduti in battaglia o presi prigionieri. Le immagini sono raccolte in un volume chiuso dotato di una speciale custodia, che non viene mai esposto al pubblico aperto: in passato, quando le fotografie sono state portate in Italia, il collettivo ha organizzato la loro visione in abitazioni private per gruppi ristretti di persone. Un’edizione del libro acquisito nel 2012 dalla Bibliothèque Kandinskij del Centre Pompidou di Parigi, perché l’istituzione ne fosse custode, era consultabile individualmente. Altre copie sono state affidate all’Arab Image Foundation di Beirut, Noam Chomsky, Theo Angelopoulos, Ken Loach, e altri, perché ne conservino e divulghino la memoria. Il collettivo ha operato sul materiale fotografico una strategica forma di “autocensura” sottraendo le immagini alla dimensione espositiva pubblica, rallentandone la visione, poiché l’atto stesso dell’esporre costringe in una posizione di fronteggiamento l’oggetto e il pubblico. Al contrario il gesto11 della sottrazione delle immagini allo sguardo immediato e la visione individuale, organizzata da una serie di istruzioni, dispongono i documenti e l’osservatore in uno spazio destinato all’esperienza tragica dell’inimmaginabile di cui a lungo ha discusso Didi-Huberman12.

La sottrazione delle immagini dal piano frontale della visione le trasporta nello spazio dell’esperienza individuale, in modo tale che il pubblico si interpelli su ciò che vede (per ritornare alla domanda di Didi-Huberman da cui siamo partiti). Necessità dei volti, poi, ha subito un atto di censura, vero e proprio, di natura completamente diversa dalle scelte di poetica attivate dal collettivo. Lo scorso ottobre il libro era stato presentato – sempre chiuso – in una vetrina negli spazi della collezione permanente del Pompidou insieme a svariati documenti, ma a seguito di una lettera di un alto funzionario del re del Marocco, la vetrina è stata repentinamente smantellata. La Presidenza del museo, trinceratasi nel silenzio, non ha ancora dato una formale risposta alla richiesta di restituzione integrale dell’opera indirizzatale da parte del Collettivo informale con il sostegno di una lunga lista di intellettuali, attivisti e ricercatori. L’esposizione, lo dicono i museologi, è sempre un atto critico di negoziazione dei significati, a cui i vertici Pompidou hanno preferito sottrarsi nascondendo nel silenzio la ragione di Stato.

A un analogo gesto di sottrazione e occultamento della figura arriva Silvia Hell (Bolzano, 1983) nella serie di opere Nei / Day Portraits, iniziata nel 2010 e ancora in corso. Il ritratto ci guarda, così come le immagini: è la metafora efficace a cui lo storico dell’arte tedesco Horst Bredekamp fa ricorso per spiegare la fascinazione che le immagini esercitano da sempre sugli individui13. La serie di opere Nei / Day Portraits di Silvia Hell interroga il suo osservatore sull’identità dell’immagine bidimensionale e sull’identità della persona ritratta di cui possiamo conoscere alcune informazioni leggendo il titolo. Eppure dov’è finito il volto?

GC 1960, per esempio, è un dittico bicromo in cui il viso della persona ritratta viene trasfigurato nella sfumatura cromatica. Della figura umana restano, tracce esclusive, i nei che la persona ha sul volto. Seppur minimi, tali segni, costituiscono l’unico appiglio all’immagine reale della faccia del modello trasformata dal sistema di codificazione inventato dall’artista. La procedura è rigorosamente inviolabile, come lo sono le regole di un gioco: l’artista chiede al soggetto un colore che lo rappresenti e ne sceglie lei stessa uno; scatta due fotografie al volto del modello in due posizioni differenti, ciascuna con lo sfondo di un colore scelto in precedenza. La fase di post-produzione delle due immagini del dittico consiste nel campionare i colori, sfumarli per una delle immagini in orizzontale e per l’altra in verticale ed evidenziare i nei – che assumeranno il colore risultante dalla somma dei colori complementari ai colori già scelti. L’apparente rigore della procedura dà vita a un mash-up caotico e vitale. Il gioco paradossale a cui l’artista sottopone il genere del ritratto produce un inedito confronto sul tema della rappresentazione. Come scrive Nancy “un viso è stato un ritratto prima di essere una faccia”14 e anche l’opera astratta rivela la “tensione di un rapporto” che nel caso dei Nei / Day Portraits si serve del confronto a due (due scatti, due colori, l’artista e il modello) per sperimentare somiglianze e varianti.

L’immagine, prodotta dall’occultamento della figura umana, attraverso il processo di trasfigurazione con i punti, i colori e la superficie, interroga la natura della rappresentazione che “non può cessare di immaginarsi come un ‘se stesso’”15. L’urgenza di Silvia Hell però non è quella di escogitare un codice linguistico autosufficiente di produzione di immagini – come un programma di calcolo o di traduzione – ma piuttosto è quella di mettere in viva voce il dialogo tra la regola e la vitalità del caso.

In questa triangolazione tra il lavoro (e non lavoro) di artisti (e non-artisti) italiani di generazioni diverse come il Collettivo informale, Francesco Matarrese e Silvia Hell, la sottrazione, l’occultamento, appaiono essere gesti produttivi e azioni progettuali. Il gesto che sottrae e occulta assume una forza radicale perché da un lato interroga l’immagine e l’arte stessa come un soggetto, per la sua capacità di essere interlocutore attivo nel dialogo e non semplicemente materiale inerte di creazione e dall’altro mette sotto scacco un’idea stereotipata dell’autore e del suo lavoro nella società.