C’è un oggetto centrale, di contesa e liberazione, che spiega più delle astrazioni della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, quei pochi decenni, tutto sommato un’inezia nella storia della umanità, che in prevalenza verso la metà del XX secolo hanno dato alla politica la forma dell’insubordinazione collettiva. Questo oggetto, sempre presente e spesso trascurato dalle analisi dei movimenti sociali, di quei fenomeni momentanei chiamati rivoluzioni, è il corpo. In sua vece, a dare ragione delle sollevazioni, delle fughe dalle contrade della disciplina, della discesa nella strada, si è preferito scovare altri universali, laddove al corpo si è riservato l’attributo di mero portatore delle istanze del desiderio altrimenti incarnato nell’individuo o nel soggetto, talvolta scritto con la maiuscola. Verrebbe invece da chiedersi cosa fosse a sottrarsi dalla metrica della catena di montaggio, dall’ortopedia dei banchi di scuola orientati alla cattedra, dalla contenzione di una camicia di forza di un ospedale psichiatrico, dall’orizzonte domestico di un lavoro riproduttivo non pagato, se non anzitutto un corpo animato dalla voglia di provare un gesto diverso imposto alla mano, di assecondare con la divagazione di una passeggiata il movimento del pensiero, di azzardare un passo claudicante non ritenuto normale, o di avere un’esistenza autonoma dal marito e dai figli.

Di tutti i movimenti che hanno contribuito a dare forma alla politica a partire dal secolo scorso solo il femminismo ha preso sul serio il corpo. Solo il femminismo ha inteso che il corpo fosse la sede specifica di una contesa: che per esso passassero tanto i recinti delle subordinazioni quanto i varchi dell’emancipazione e che le prassi di una vita nuova dovessero articolare non una generica libertà ma le condizioni di formazione di un oggetto oscuro e altrettanto potente ben diverso dalla materia organica di cui siamo fatti, alla quale fu ridotto non senza una certa continuità nell’attuale da qualche secolo di dualismo. Prendere sul serio il corpo ha significato – col femminismo – sondarne la costituzione in forma agganciata alla riproduzione, scontornarne i limiti definiti dalla parola del patriarcato, ripercorrere gli affetti di una subordinazione veicolata da geologie culturali e identitarie altrettanto efficaci nel definire ruoli e posizioni delle mura di casa o di una chiesa… in altre parole, ha significato smontare l’esistente di una natura del corpo che altro non era dalla tecnica delle sue molteplici sottomissioni.

E quando ci si allontana dalla natura lo si fa per abbracciare l’artificio: di un corpo da reinventare all’insegna della sua potenza, di un linguaggio da sganciare dalle sue funzioni, di una politica da ripensare come tecnica di una «nuova espressione», per riprendere il titolo di un libro di Suzanne Santoro del 19741. Per questo il femminismo più si apparenta a «un’arte della vita» – come suggerisce Giovanna Zapperi nel suo lavoro su Carla Lonzi2– di quanto non somigli a un discorso dell’emancipazione. Perché la creatività applicata alle forme della parola e dell’immagine, delle relazioni e degli affetti, del corpo e dei suoi presunti attributi, non è la nota di costume applicata a un movimento politico, ma contemporaneamente lo strumento di una poetica che darà altrimenti una forma a quella materia di cui è fatta la vita.

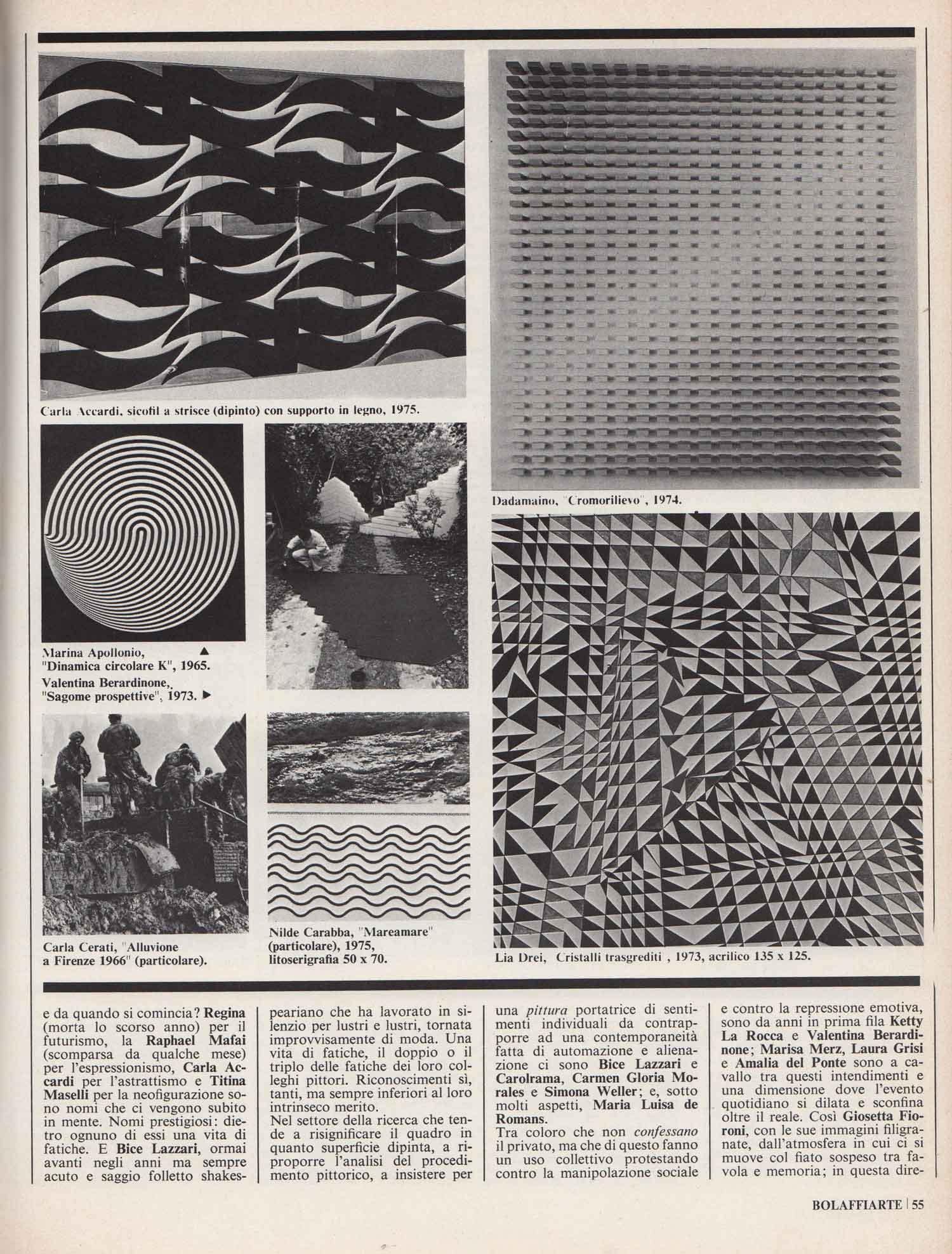

In questo senso, mettere in parallelo l’arte e il femminismo non significa tanto prendere nota di quanto le artiste nel corso degli anni Settanta assumano per convergenza storica o biografica i temi della rivolta delle donne nelle opere proprie, o quanto aderiscano ai canoni della militanza dei gruppi di femminismo che con le rispettive differenze proliferano ovunque in Italia, bensì osservare l’istituirsi di una scena comune di questa nuova espressività che si mette al lavoro – in quello politico, in quello poetico – con gli stessi strumenti. Assumendo che il corpo è una materia da sondare: quanto c’è di natura e quanto di affetti? Che la sua immagine proviene dall’altro: e l’uomo la vede a pezzetti, ben consegnata alla merce. Che è un oggetto da creare, anche in virtù del linguaggio.

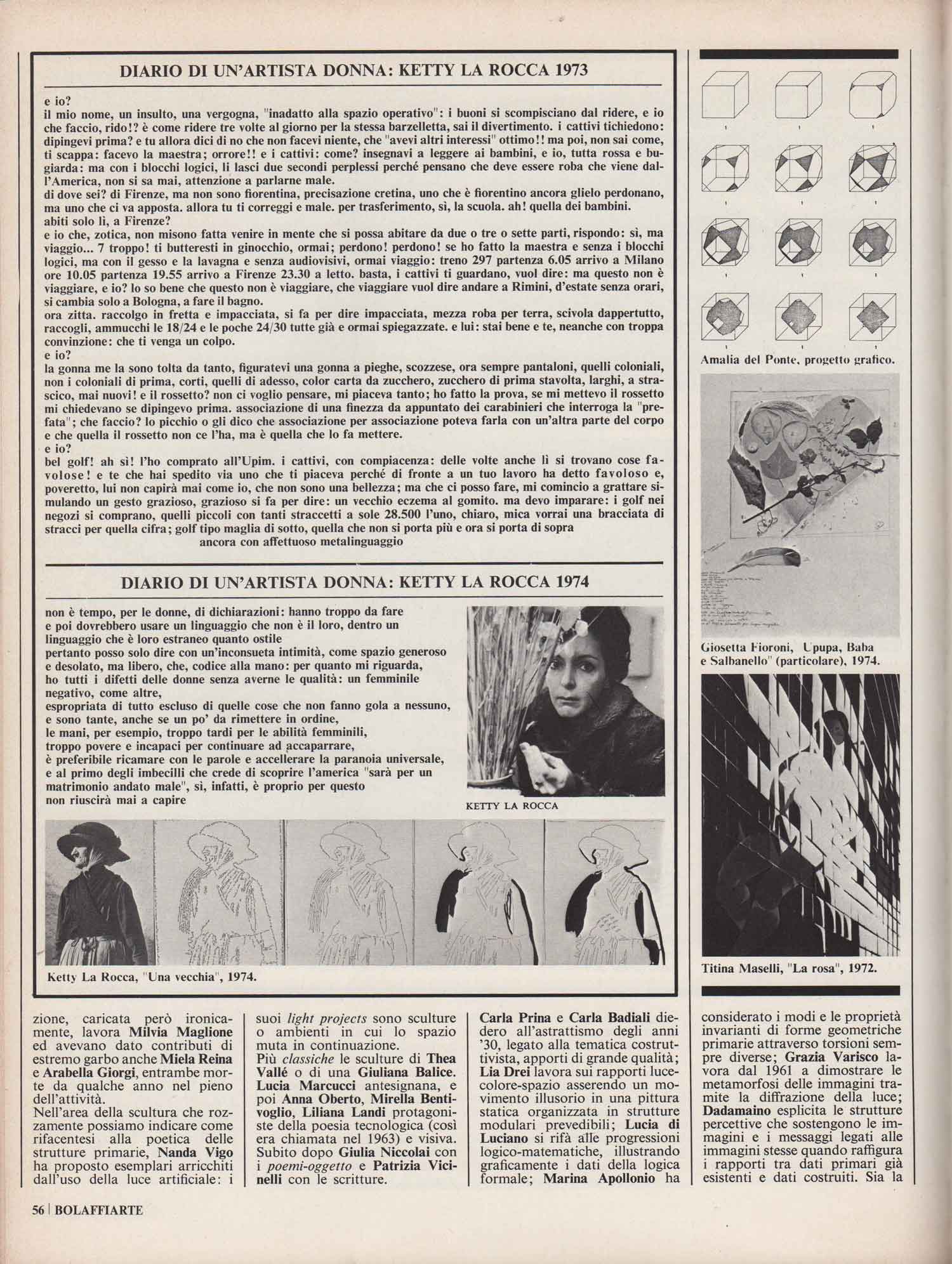

Il collage che compone nuove forme da altre preesistenti, le tecniche miste che stratificano e fanno scontrare narrative di provenienza diversa, il détournement che scopre il rovescio senza passare per la dialettica servo-padrone, il gioco linguistico che nello slittamento del significante autorizza la parola a scucire un margine per un altro significato, sono le tecniche generalizzate con le quali le donne hanno operato la poetica della propria libertà. Che fosse anche politica è forse questione secondaria. Nella prassi c’è più continuità di quel che in genere si consideri tra quelle metamorfosi della rappresentazione nella ricerca di contorni linguistici che Ketty La Rocca ci mostra in tanti suoi lavori e il gesto femminista collocato sulla soglia del «dire» che si pratica nelle strade lungo un decennio. Tra i collage di Lucia Marcucci e la ricerca di una parola che la cultura patriarcale ha considerato illegittima perché intima o biografica. O tra il corpo piegato alla lettera degli Alfabetieri murali di Bianca Menna e le narrative dell’autocoscienza che passano per l’uso di uno strumento ginecologico quale speculum.

Tra arte e movimenti femministi sono le stesse tecniche della decostruzione, del riuso e della risignificazione a essere messe in campo. Forse le stesse di un’arte applicata a reinventare la vita – l’intento non sempre riuscito delle avanguardie artistiche nel Novecento – e di quella scatola degli attrezzi con la quale le donne hanno trasformato i lembi della vita domestica nel lavoro di riproduzione. Le donne continuano a farlo, anche oggi, quando riaggiustano gli assemblaggi affettivi nel lavoro tout-court. Che non lo si consideri arte è solo questione di sguardo. Torneranno le artiste a mostrarcelo.