Oltre trent’anni di vita in una collezione, fatta di visione e vestiti, perché la moda, la street culture, negli anni ’80 era visione. Apparteneva a una generazione di folli e dannati, di gente che moriva di aids e di gloria e mai più si sarebbe pensato che quello stile sarebbe, in pochi anni, diventato una delle rappresentazioni più incisive nella moda oggi. Luca Benini, fondatore di Slam Jam, parla dei suoi inizi, dell’Italia post-punk e post-freak degli anni ‘80, e della sua collaborazione con Nationhood per raccogliere trent’anni del suo archivio in un’esperienza digitale.

Riprese video in Namaskàr, India. Video prodotto da Slam Jam. Diretto da Giacomo Zanni e Emiliano Mazzoni – Collezione Dvd/Video, 2007.

Gea Politi: Mentre il punk inglese (e americano) è stato un vero e proprio movimento, uscito dalla nicchia ed esploso come moda e immaginario negli anni ’70 a Londra, in Italia il punk è sempre stato visto come ‘movimento sovversivo’. Com’era realmente?

Luca Benini: Nel 1977 avevo quindici anni, ed ero molto sensibile ai cambiamenti. Una domenica pomeriggio, quando vidi alla televisione una trasmissione musicale di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, fu come un fulmine a ciel sereno. Fui colpito dalla bellissima scenografia con un muro di speaker e Renzo Arbore presentò la band inglese Sex Pistols. Vivendo in un paesino di 1500 abitanti in provincia di Ferrara, vederli mi sconvolse, musicalmente e dal punto di vista estetico: pantaloni in pelle, catene e fazzoletti legati in testa. Il punk in Italia, rispetto agli Stati Uniti e all’Inghilterra, mi sembrava lievemente fuori contesto. In Italia in quegli anni c’era un movimento molto forte invece, emerso dalla disillusione successiva al ‘77. Era molto sentito, e ampiamente compreso dalla cultura italiana. Nei primi anni ’80, molte band interessanti come CCCP Fedeli Alla Linea hanno provato a sviluppare la corrente di pensiero e di vita tipicamente punk, ma non era recepita come a Londra, anche a livello numerico, rimaneva una musica e un lifestyle di nicchia, non compresa e adottata dalla massa.

GP: Ferrara è la tua città natale, come l’hai vissuta negli anni Ottanta? Cosa amavi e cosa detestavi?

LB: Ferrara è una città molto bella ma estremamente borghese. Non l’ho mai vissuta tanto come città, solo nei primi anni ‘80 sono stato stanziale in quanto vivevo un momento emotivo di isolamento, che non mi stimolava a uscire. Il piacere e l’emozione li ho trovati sicuramente a Bologna, e nella riviera Romagnola. Ferrara per la sua natura provinciale era una città alquanto statica, non dinamica come la vicina Bologna. Tra la fine degli anni ’70 e inizi anni ’80, a Bologna si respirava un clima molto potente, basti pensare a momenti come Radio Alice, la Traum Fabrik, i Gaz Nevada e così via. Quando aprirono L’isola nel Kantiere qualche anno più tardi, un centro sociale tra i più noti e con un impatto seminale per la scena underground nazionale e non solo, sentivo una forte energia. Trascorrevo i venerdì sera li e il sabato all’Aleph di Gabicce (poi Ethos Mama Club), locali con scene molto diverse tra loro, due luoghi opposti se vogliamo, ma a mio modo divedere complementari. Quel decennio per me è stato fondamentale dal punto di vista di sottoculture e musica. Sono nati quei generi che tuttora esistono: New Wave, Hip Hop, House e così via. Mi ricordo che nel 1988 pensavo che la prima musica house che ascoltavo dentro i club in Riviera non potesse durare per più due anni, vista la volatilità dei trend a cui eravamo abituati. Ci sono stati talmente tanti cambiamenti in quel decennio che probabilmente le cose che prima detestavo mi sono anche piaciute, e viceversa. Non ho mai frequentato l’università, ma vivere come ho vissuto in quel decennio è stato per me come frequentarla, master compreso.

GP: Sugli anni ’80, per chi non li ha vissuti, ci sono visioni distorte. Molti, da fuori, vedono un periodo di abbondanza ed esagerazione, pochi si ricordano di ciò che accadeva nella subcultura. Ad esempio, l’underground e lo streetwear erano già molto presenti nell’immaginario della generazione X. Puoi raccontarci quali sono stati per te i punti salienti nella moda in quel decennio?

LB: Sicuramente i momenti più salienti sono stati la nascita della cultura Hip Hop e della House Music, con annesse derivazioni che hanno condizionato e contaminato i quarant’anni a venire.

GP: Cosa ti ha spinto a fondare Slam Jam? È frutto di una mancanza di un linguaggio specifico che cercavi (o che hai trovato altrove) e che volevi riportare in Italia adattandolo alla nostra cultura?

LB: La prima volta che ho capito che esisteva un universo fatto di vestiti ero con mia mamma nella casa della mia infanzia. Quando avevo otto anni le dicevo che volevo avere a che fare con l’abbigliamento. Penso proprio di essere nato per fare questo. Vivevo in campagna, mia madre faceva la contadina e mio padre il muratore, esistevano solo Rai 1 e Rai 2, ma comunque avevo molto chiaro cosa volessi fare.

Dopo aver iniziato come commesso in un negozio che vendeva tra gli altri anche Fiorucci, nei primi anni ’80 sono diventato agente di commercio lavorando con vari showroom multi-marca che rappresentavano icone della moda italiana come Armani, Versace, Enrico Coveri e così via. Sentivo però che mancava qualcosa come il contesto e l’energia che ne derivava, spesso nella forma di musica che era sempre stata il mio faro. In quel mondo si parlava principalmente di vestiti, ed era uno scenario in cui il rosso ad esempio era già considerato un colore trasgressivo. Per quanto rispettassi enormemente tutto ciò, cercavo qualcosa che andasse oltre al prodotto. Questa urgenza mi ha spinto a viaggiare, da New York a Londra, e poi Tokyo, per rendermi conto che esistevano realtà dove i vestiti erano il veicolo di un messaggio molto ampio, che comprendeva musica, arte, skateboarding e tanto altro.

GP: Quale era la tua community nei primi anni e come si è evoluta oggi? Chi sceglieva di seguire Slam Jam?

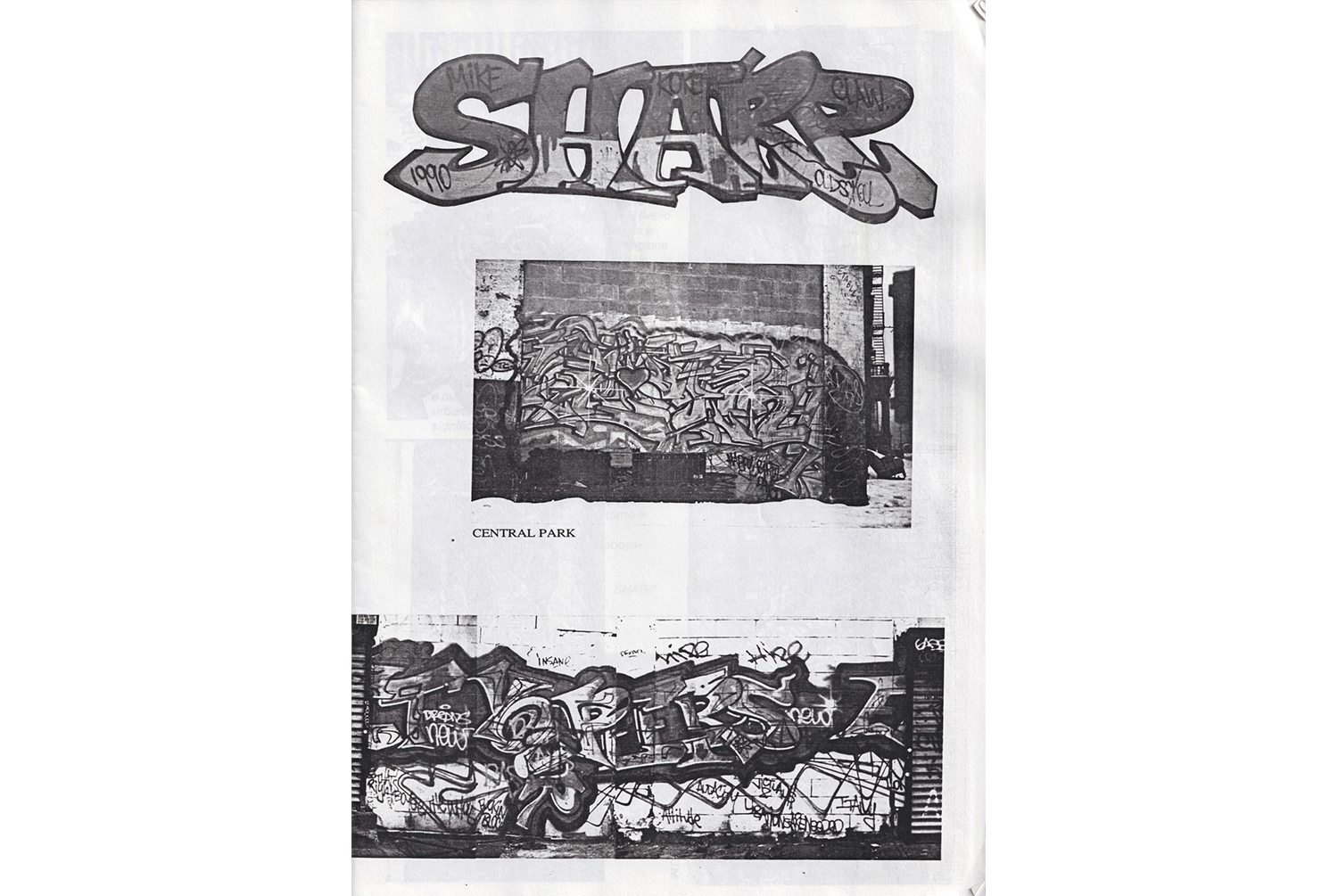

LB: La mia community era composta soprattutto da chi frequentava i luoghi delle sottoculture, da graffiti artist, musicisti e la scena skate. Queste erano le persone che si sono avvicinate fin da subito a Slam Jam, per questioni naturali e di prossimità culturale e geografica. Oggi la community è cambiata e si è evoluta molto, anche grazie ai mezzi di comunicazione. Il mondo delle sottoculture rimane, ma queste sono comunque contaminate e mutano costantemente. Alla base del dialogo di Slam Jam con la propria community, rimane il desiderio di autenticità e di un lifestyle che percorra questo binario, infatti solo la forma è cambiata con il tempo, e continuerà a farlo.

GP: “Il motivo più recondito del collezionista può essere forse così circoscritto: egli intraprende una lotta contro la dispersione. Il grande collezionista è originariamente toccato dalla confusione, dalla frammentarietà in cui versano le cose in questo mondo”. Questa una delle definizioni di Walter Benjamin sull’identikit del collezionista. Come ti collochi rispetto a questa posizione?

LB: Negli anni ho acquistato tanti vestiti perché mi piacevano e mi emozionavano. Molti di questi li ho indossati e tutt’ora li indosso. Da ragazzo ne vendevo alcuni per comprarne altri… con il tempo ho poi cominciato a collezionarli. Ogni giorno mi cambiavo varie volte, fino a quando il vestire è diventato parte di me come una uniforme che in quanto tale cambia sporadicamente. Mia figlia mi ha dato l’idea di creare un archivio qualche anno fa, e dopo un anno e mezzo di lavoro siamo giunti a sancire l’inizio di questo percorso che racconta quanto Slam Jam ha vissuto e contribuito a indirizzare in qualche modo.

GP: Slam Jam non è semplicemente un ‘raccoglitore di talenti’ ma un movimento, è ora un modus operandi. Come pensi venga tradotto dalle nuove generazioni?

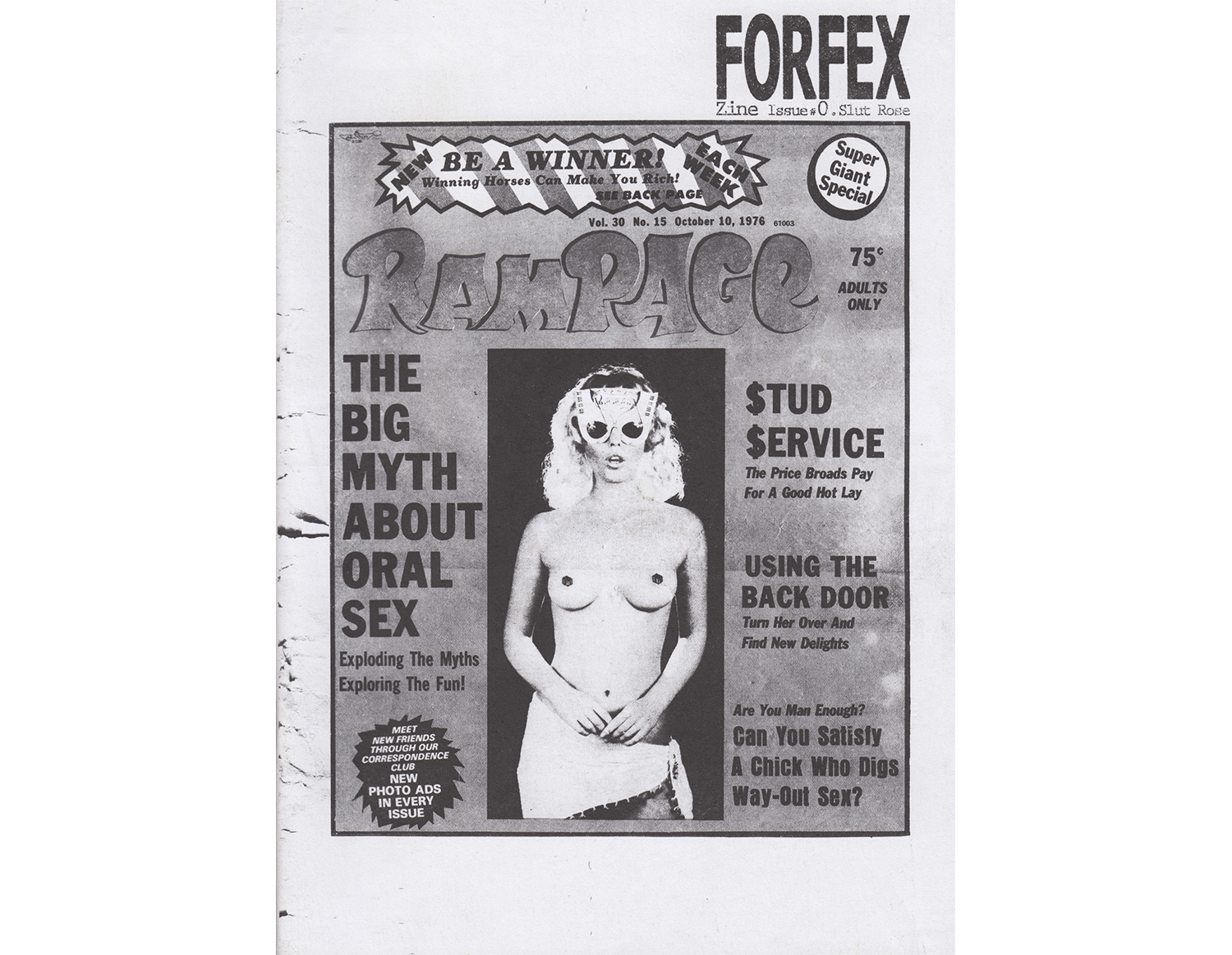

LB: Slam Jam è diventata una vera e propria piattaforma, un’entità multiforme che viene decifrata in vari modi. La community è ovviamente più ampia rispetto agli inizi, ma anche eterogenea – cosa che mi fa molto piacere. È un augurio più che una consapevolezza: Slam Jam vuole stimolare il pensiero critico nelle nuove generazioni, mostrando come la pluralità di punti di vista sia una ricchezza da preservare e verso cui contribuire. L’archivio naturalmente lo dimostra. Vedi una serie di capi che sono stati veicoli per messaggi molto diversi tra loro, ma che costituiscono un universo che pensiamo sia da guardare come lente per decifrare il mondo in cui viviamo.

GP: Perché lavorare su un archivio solo digitale e non anche su un progetto editoriale con Nationhood? Boris Groys sostiene che una volta lanciato nel ‘buco nero’ del web, un archivio perda la sua funzione e diventi materiale di tutti. Non temi le problematiche di copyright?

LB: Abbiamo sviluppato il progetto dell’archivio per un’urgenza divulgativa. Pensiamo che questo sia un patrimonio molto importante sia per me che per Slam Jam, e crediamo possa essere di rilevanza anche per le altre persone. Ci sembrava quasi un dovere, un “give-back” a quella che abbiamo chiamato finora ‘community’. Per la questione del copyright, considerando che sono per la maggior parte oggetti, documenti e dischi acquistati da me, abbiamo fatto tutte le valutazioni necessarie e in moltissimi casi abbiamo coinvolto i brand e gli artisti stessi – che sono di fatto degli amici – in modo da collaborare. La consideriamo un’ottima occasione per lavorare di nuovo insieme. Il fatto che l’archivio possa essere fruibile a tutti è un bene a mio avviso, l’obiettivo è appunto offrire un racconto che ampli il perimetro culturale di chi vi accede, e oggi avendo una voce più autorevole da un punto di vista di volume e raggio rispetto al passato, questo è diventato più semplice. Dare altre forme all’archivio, dalla pubblicazione, alla mostra verticale, è sicuramente parte del percorso. Si tratta di razionalizzare un patrimonio culturale e di divulgarlo. È un’esigenza molto spontanea di condivisione.

GP: Sempre Groys, parlava di “auto-design” in riferimento alla creazione individuale di un’immagine del nostro sé nell’era dei social media. Pensi che questa ‘estetizzazione’ del privato sia arrivata a un punto di non ritorno, oppure continuerà all’infinito. Come potrà rigenerarsi?

LB: Continuerà all’infinito e si rigenererà secondo me. Io per esempio, non vedevo l’ora che arrivasse il patrono del paese oppure il Natale, per vestirmi e uscire. I momenti e luoghi importanti dove potevo sfoggiare ciò che avevo acquistato come in piazza, in chiesa oppure al club. Oggi il meccanismo sembra essere lo stesso, anche nei luoghi digitali però, e con una frequenza decisamente maggiore. Credo sia difficile che questa cosa ritorni indietro, ci sarà sempre una rigenerazione.