Originariamente pubblicato su Flash Art Italia n.190 febbraio—marzo 1995

Where’s Poppa?

(Dov’è papà?)

Fais dodo

‘Colas mon petit frère;

‘Fais dodo

T’ auras du lolo;

Maman est en haut,

Qui fait du gâteau;

Papa est en bas,

Qui fat du chocolat.

Fà dodo / Cola fratellino mio / fa dodo / avrai del lolo / mamma è di sopra / che fa il dolce / papà è sotto / che fa il cioccolato.

Se incomincio, epigrammaticamente, con una filastrocca, è per ricordare che non soltanto nei domini dell’alchimia e del neoplatonismo la Sposa è raffigurata sopra e sotto gli scapoli. È una disposizione che ricorre anche nel mondo dell’infanzia.

Non significa, però, che nell’esporre il programma della macchina domestica congegnata per la felicità, la filastrocca ritragga un mondo meno sistematico di quello dei diversi gradi metafisici sottintesi. Vuol dire soltanto che i significanti attraverso cui la canzoncina cerca di produrre un particolare significato trascendentale sono più vicini al mondo oggettuale del corpo da cui essi derivano. Così, non è un puro caso che nell’atto stesso di proiettare il latte, la torta, il cioccolato, nei ritmi del sonno, la filastrocca sembra finirsi tra i piedi, per così dire, incespicando, presenta l’inciampo nell’accordo sonoro attraverso cui il corpo può rivendicare e reimpossessarsi degli oggetti. Il finale, disturbato dalla inclusione nel ritmo di cinque sillabe di una sesta, suggerisce — al limite della coscienza — una resa allusiva in grado di restituire l’uniformità metrica del motivo insieme di ricostituire la lenta regolarità del sonno. “Qui fat du chocolat” è troppo lungo e deve essere abbreviato da chi canta così come da chi ascolta; “qui fait du caca” è tanto simile quanto pertinente alla tematica.

Il saggio presente è infatti dedicato alla relazione del corpo con il significante ma più sul piano naturale che su quello del segno convenzionale. Perciò desidero prendere in considerazione la problematica della visione fisica e mentale all’interno dell’opera di Duchamp, e ciò ritengo possa riferirsi alla tendenza, propria di Duchamp, di descrivere il vettore della sua evoluzione artistica, che, al di sopra di ogni altra, è riuscita a resistere al richiamo del “retinico”. In risposta a Michel Carrouges, per esempio, riguardo al suo Machines Célibataires, Duchamp dimostra interesse garbato, ma non affatto condiscendente, ai risultati interpretativi raggiunti, ribadendo, da parte sua, che i motivi che lo condussero al Grande Vetro hanno agito ad un diverso livello. I problemi verso cui le sue chiare intenzioni pittoriche erano indirizzati erano quelli di cui si era acquisita una “validità estetica soprattutto nel superamento dei fenomeni visivi, sia in termini di relazioni retiniche sia in termini di rapporti aneddotici.” Di intervista in intervista Duchamp ribadì questo concetto.

A Pierre Cabanne egli dichiarò il proprio atteggiamento “antiretinico”, opposto, quindi, ad una preoccupazione di “linguaggio visivo”, ma aperto a questioni di ordine “concettuale”. In altre conversazioni l’opposizione tra retinico e concettuale, o tra il mondo sensibile è quello delle idee, sarebbe stata equiparata contrasto tra la retina e la materia grigia, come si può leggere nella seguente dichiarazione rilasciata a Alain Jouffroy: “Credo che vi sia differenza tra un tipo di pittura indirizzata soprattutto alla retina, all’impressione retinica, e una pittura che va oltre la retina ed usa il tubetto di colore come un trampolino per qualcosa d’altro. È il caso degli artisti religiosi del Rinascimento. A loro non interessava il tubetto di colore: ciò che stava loro a cuore era esprimere l’idea della divinità, sotto una forma o un’altra. Quindi, senza imitarli, la mia, comunque, è che la pittura pura non è finalizzata a se stessa. Per me, lo scopo è qualcos’altro, è una combinazione, o almeno un modo di esprimere che soltanto la materia grigia può realizzare.

Il richiamo alla materia grigia ha, come è noto, fondato una tradizione nell’interpretazione di Duchamp, nella quale il guardare è inteso come una condizione dell’intelletto, della diagrammatica signoria di una realtà, totalmente disincarnata in ciò che Jean Clair ha chiamato la natura “puramente ideale” dell’immagine prospettica. Difatti, prospettiva significa veicolo attraverso cui la pittura viene rifatta in una cosa mentale e insieme strumento storico che conduce Duchamp nel passato e nel futuro. Ciò lo collega, come Clair dichiara, ad “una linea che va da Leonardo a Seurat passando per Vermeer”, che lo apre al futuro dello spazio compiutamente mentale, alla quarta dimensione.

Tuttavia ad osservatori e/o lettori dell’opera di Duchamp, che hanno sempre concentrato la loro attenzione sull’inclinazione all’oscenità, sull’evidente connessione tra il mentale ed il carnale — come si rivela nella celebre frase: “Voglio afferrare le cose con la mente nel modo con cui il pene è stretto dalla vagina” — sul costante riciclo dei fluidi corporei per mezzo di un meccanismo biologico infantile, sulla collocazione del momento dello sguardo mentale direttamente nel risvolto tra il corpo ed il mondo dove ciascuno sembra occludere l’altro come quando egli ritiene che lo Scolabottiglie non si possa guardare, “che si guarda en tornant la tete” — per questa fetta del pubblico di Duchamp il destino della visione come idea potrà davvero sembrare strano. Perciò, si potrebbe obiettare che la nozione interpretativa della prospettiva classica o della cosa mentale non entra in corto circuito con la connessione — più volte effettuata da Duchamp — grazie alla quale il guardare è inevitabilmente collegato alla dinamica del desiderio.

Pensiamo agli esemplari voyeur del nostro secolo. Sicuramente, uno di essi è il Sartre de L’essere e il nulla, il Sartre che raffigura se stesso curvo sul buco della serratura: che è annullamento ma anche veicolo trasparente per lo sguardo che lo penetra. La serratura, come afferma Sartre,“si da come da guardare da vicino e un po’ da lato.” E se, in questa posizione, curva e sbirciante, Sartre non rimane più a lungo è perché la coscienza con un balzo lo scavalca verso lo spettacolo non ancora veduto della concupiscenza che lascia alle spalle la profonda opacità della porta. Tuttavia, come sappiamo, in questo scenario ciò che viene dopo non è la realizzazione dello spettacolo ma l’interruzione dell’atto. Il suono dei passi annuncia quindi che lo sguardo di un altro lo ha colto di sorpresa alle spalle.

È come una cosa imbalsamata, un corpo curvo sul buco della serratura, un essere carnale intrappolato sotto i riflettori dello sguardo dell’Altro, che Sartre si addensa nell’oggetto. Non può mantenersi più a lungo in questa posizione; intenzionalità trasparente che si irradia su ciò che è sul lato lontano della porta, ma piuttosto, semplicemente come un corpo sorpreso su questo lato, egli è divenuto un Sé improvvisamente opaco alla propria coscienza, un Sé che egli non può quindi conoscere ma soltanto essere, un Sé che per questo motivo non è nulla ma una semplice referenza all’Altro. Ed è un Sé definito dalla vergogna. “È la vergogna”, scrive Sartre, “che mi rivela lo sguardo altrui e me stesso al limite dello sguardo; che mi fa vivere, non conoscere, la situazione di guardato.”

Essere scoperto al buco della serratura è, quindi, essere scoperto come corpo; è estendere la situazione data alla coscienza fino ad includere lo spazio al di qua della porta, e a trasformare il corpo che guarda, in un oggetto per la coscienza. Quale che sia il tipo di oggetto, Sartre lo definisce soltanto in relazione all’Altra — la coscienza di chi lo scopre, è nel cui sguardo egli cessa di dominare il suo mondo. Per sé come per il contenuto della sua coscienza l’oggetto denso, carnale, incarni la vergogna. Il voyeur che Duchamp ci prepara è piuttosto diverso. Lui (o lei) è troppo vicino alla fessura, che attraversa la porta dell’assemblaggio di Etant Donnés, e tutta l’attenzione è focalizzata sullo sbirciare dello sguardo verso l’atteso spettacolo. Ma nulla, in questo caso, interrompe il circuito che connette lo sguardo al suo oggetto o impedisce la soddisfazione del suo desiderio. Avendo scovato, lo spiraglio in Etant donnés, l’osservatore di Duchamp è di fatto entrato in una sorta di macchina ottica attraverso cui è impossibile non vedere.

Jean Francois Lyotard ha definito questa macchina ottica come un congegno basato sul sistema della prospettiva classica e maliziosamente all’opera per mettere a nudo le sue segrete prerogative. Îl sistema prospettico, come sappiamo, è costruito intorno alla identità teoretica tra il punto d’osservazione e il punto di fuga, un’identità che sottintende una simmetria geometrica, garantendo l’immagine sulla retina come uno specchio dell’immagine propagata dal punto di emanazione dei raggi di luce. Ora se, in Etant donnés, il piano verticale che interseca la piramide visiva della prospettiva classica è materializzata non da una superficie pittorica ma da un muro di mattoni — la cui trasparenza non è una funzione dell’illusione pittorica ma letteralmente di una fenditura del muro sbrecciato — le due parti del sistema — il punto d’osservazione e il punto di fuga — verosimilmente si incarnano. Il punto di fuga, o il fine della visione, viene manifestato dall’interno scuro di un orifizio corporeo, la cavità otticamente impenetrabile della “sposa” giacente con le braccia o le gambe distese, un limite fisico piuttosto che geometrico per giungere alla visione. Il punto di osservazione è del tutto simile ad un buco: spesso, materiale, informe. “Il dispositivo sarà speculare”, scrive Lyotard. “Il piano della fenditura sarà quello di un dipinto che intersecherà le piramidi visive aventi per sommità lo spiraglio dell’osservatore. In un’organizzazione di questo tipo, il punto d’osservazione e il punto di fuga sono simmetrici: se è vero che il secondo è la vulva, questa è l’immagine speculare degli occhi che guardano attraverso il buco; oppure: quando questi credono di vedere la vulva, guardano se stessi. Con celui qui voit”; Lyotard conclude: “Chi guarda è una fica.”

Ora, l’osservatore, concepito da Duchamp come essenzialmente carnale, e impegnato in un gioco di identificazione con ciò che vede, è anche — come Sartre al buco della serratura — una preda dello sguardo altrui. Per Duchamp, che non lascia nulla all’inveterato destino, la scena di Etant donnés sì sarebbe dovuta collocare in un museo, che è come dire all’interno di uno spazio necessariamente pubblico. Il che significa: lo scenario del voyeur colto da un altro nel bel mezzo del suo godimento non è mai lontano dalla coscienza nel momento in cui si adopera lo spiraglio della costruzione di Duchamp, divenuto un corpo doppiamente conscio di aver abbassato la guardia.

Quando Kant trasferì lo spazio della bellezza dal mondo empirico alla compiuta soggettività, definendo il gusto una funzione del giudizio privato dei concetti, egli non di meno tutelò la dimensione pubblica della soggettività decretando che tali giudizi sono necessariamente, categoricamente universali. La loro logica effettiva consiste nel fatto che essi sono comunicabili e condivisibili. in funzione del concetto di “consenso universale.” Il piacere dell’esperienza estetica, deviato dalla pratica del desiderio, viene incanalato esattamente in una riflessione circa la possibilità di una comunicazione universale. È soltanto questa, Kant afferma nel secondo momento dell’analitica del bello, che “deve essere riconosciuta nel giudizio estetico circa la rappresentazione dell’oggetto.” In maniera doppiamente paradossale, quindi, le esperienze della bellezza sono concepite come piaceri disincarnati perché privi di desiderio, e come pura individualità che agisce soltanto assumendo l’assenza degli altri.

Lo spazio dell’accesso cognitivo alla universalità del linguaggio dell’arte descrive, certamente, non soltanto una teoria del giudizio estetico, ma anche la sua istituzionalizzazione nei grandi musei, che sono parte dello sviluppo della cultura del Diciannovesimo e del Ventesimo secolo.

Di modo che il museo, come noi lo conosciamo, è stato costruito intorno allo spazio separato della visualizzazione fondata sulla collettività dei soggetti individuali. È il sistema di un siffatto museo, tuttavia, che Etant données interviene a rompere attraverso lo “straniamento”. Perciò, minacciato dalla scoperta del ruolo esercitato dal suo collega osservatore, il soggetto meramente cognitivo dell’esperienza estetica di Kant viene ridefinito nel porsi come soggetto del desiderio, e la soggettività stessa viene estrapolata dalla facoltà conoscitiva e reiscritta nel corpo.

Per più di un motivo, la visione dell’osservatore è collegata al sistema ghiandolare che non ha nulla a che fare con l’epifisi, ma che è in stretta correlazione con le secrezioni sessuali e viscerali. La concezione di Descartes del ponte che collega il fisico e il mentale è indirizzata a preservare l’autonomia del secondo. Ma il chiasmo ottico che Duchamp suggerisce è impensabile al di fuori di una visione che è carnale in tutto e per tutto. Con, come si dice, celui qui voit.

Lyotard è il solo, per quanto mi consta, a collocare la concezione di una carnalità della visione nel cuore dell’opera di Duchamp, che è letteralmente nella superficie medesima del Grande Vetro.

Messo dalla carnalità uno vuole stare precisamente qui. E Lyotard parla del corpo come di un sistema fisico-fisiologico. Discorrendo dell’affermazione di Duchamp, secondo cui il Vetro è concepito per “isolare il segno di concordanza tra una condizione di quiete” e una serie di fatti possibili, Lyotard continua: “Ora, il Vetro è in effetti questo segno isolato, superficie sensibile (la retina) immobile dove vengono a iscriversi i fatti diversi del racconto secondo le possibilità minuziosamente scelte da Duchamp, e tali che l’osservatore non avrà letteralmente nulla da vedere se le trascura.” E, proseguendo, Lyotard caratterizza il Vetro come una traslazione non di fatti accaduti ma di superfici fisiologiche in cui i fatti vengono registrati. “Ciò che l’osservatore vede sul Vetro, è l’occhio e insieme il cervello mentre compongono il proprio oggetto; egli vede le immagini che impressionano la retina e la corteccia, secondo leggi di (de)formazione che sono loro proprie e che organizzano la parete di vetro… Il Vetro, essendo la pellicola, rende visibili le condizioni d’impressione che regnano all’interno della camera ottica. Che il Vetro sia stato concepito come una superficie d’impressione tale che le sue impronte vorrebbero soprattutto determinare una relazione elencativa piuttosto che iconica con i significati, lo si ricava non solo da ciò che il Vetro ora contiene — campi riflessi, accumulazione di povere, figure tratte da impressioni fotografiche — ma anche dal desiderio iniziale di Duchamp che parte della sommità del Vetro fosse ricoperta da un’emulsione di bromuro. Se questo intento fosse stato realizzabile, lo schiudersi voluttuoso della fioritura della Sposa sarebbe stato materializzato attraverso la registrazione di una lastra fotosensibile.

Inoltre, riprendendo suggerimenti di Lyotard, possiamo riferirci ad altre caratteristiche del Vetro che alludono alla neurofisiologia dell’impronta ottica. I filtri, ad esempio, attraverso cui passa il gas d’illuminazione sono descritti da Duchamp come dei coni, ed è esplicito che è attraverso il percorso labirintico di questi coni che avviene una trasformazione del gas per l’illuminazione. Quelli che noi possiamo chiamare i “bagliori del gas d’illuminazione” — e che possiamo interpretare sia come luce in quanto tale sia come una pulsione proveniente dalla banda visibile dello spettro elettromagnetico che colpisce il campo retinico — diverranno rettilinei non appena attraversano i filtri; e conseguenza sarà la scomparsa del “vagare in su e in giù.”

Ora, il fatto che l’immagine sulla retina è rovesciata rispetto alla realtà, alto/basso, destra/sinistra, è stato un nodo emblematico del più ampio problema dibattuto dagli ottici del secolo scorso, vale a dire la questione della trasmissione delle informazioni dall’occhio al cervello. AI centro della ricerca fisiologica intorno alla visione era il problema di come lo schema ottico (geometrico), messo a fuoco dalla lente dell’occhio sulla retina, si trasforma in un grado del tutto differente di segnale, attraverso cui l’informazione viene trasmessa ai centri neurologici superiori, dove, nella “lettura” del segnale, sono sintetizzate le condizioni dell’orientamento reale del corpo verso il mondo.

Sebbene si possa andare avanti nel moltiplicare gli indizi attraverso cui il Grande Vetro si manifesta condizionato dalla comprensione dell’ottica fisiologica riguardo alla visione in un corpo, l’indicazione di questa analisi non è certamente da aggiungere ad uno schema ancora più totalizzante offerto dal numero considerevole degli studi che si contendono il tentativo di formare la chiave di lettura dei misteri del Grande Vetro. Non si cerca di sostituire le leggi di fisiologia ottica con quelle fondamentali interpretazioni — come ad esempio le pratiche alchemiche, i segreti incestuosi di una probabile psicobiografia, le regole della geometria n-dimensionale — che sono state proposte come un’ermeneutica dell’opera di Duchamp. Conseguentemente, è chiaro che possiamo andare contro ad un paradosso interpretativo, attraverso cui, alla luce del rifiuto veemente ed insistente di Duchamp del retinico dobbiamo non di meno riconoscere la presenza dell’ottica fisiologica al lavoro nella riflessione e nella produzione di Duchamp. Tale presenza, per quanto mi riguarda, non è solo evidenziata dal vetro ma anche dall’intero ciclo di oggetti a, Venti e il Trenta, che Duchamp riporta quando si presenta sul biglietto da visita come Rrose Sélavy, specialista in “Oculistica di Precisione.”

È chiaro che Duchamp aveva in mente l’Impressionismo come esempio principale di arte retinica – Dall’avvento dell’Impressionismo egli ebbe a dire ad un intervistatore i prodotti visivi si fermano alla retina. Che si tratti di Impressionismo, Fauvismo, Cubismo, Astrattismo, è sempre questione di pittura retinica. Le loro sono preoccupazioni fisiche: le reazioni dei colori, etc., pongono in second’ordine le reazioni della materia grigia. Questo non riguarda tutti i protagonisti di questi movimenti: alcuni di loro sono riusciti ad andare oltre la retina. Il merito principale del Surrealismo consiste nell’essersi sbarazzato del godimento retinico, “dell’arresto alla retina”. Non voglio dedurne che è necessario reintrodurre l’aneddoto in pittura”, Duchamp si fa poi prudente: “Alcuni come Seurat o Mondrian non sono stati retinisti, anche se possono sembrarlo.”

La distinzione che Duchamp effettua alla fine del discorso è importante per cercare di capire come entriamo in contatto con la critica che egli scaglia contro tutto il sistema dell’arte visiva, almeno come esso si vene a costituire nelle correnti principali del modernismo — la linea che si sviluppa dall’Impressionismo all’ Astrattismo, passando per il Cubismo. Poiché questi punti di contatto non possono essere desunti dalla considerazione del rifiuto di Duchamp, si è trattato semplicemente di

una condanna di tutti gli aspetti della scienza che il modernismo ha pensato di fare propri. Piuttosto, come si suppone dall’eccezione che egli solleva per Seurat, Duchamp era completamente affascinato dall’effettivo rigore nell’applicazione dei principi dell’ottica moderna. Più esattamente, ciò che egli rifiuta è l’“arresto alla retina”, il fermarsi del processo analitico alla retina, il fare delle interazioni tra i terminali nervosi — la loro stimolazione ed innervazione — una sorta di dimensione attiva autosufficiente ed autonoma. La conseguenza fu, all’interno dello sviluppo della pittura modernista, la reificazione della superficie retinica e la convinzione che, conoscendo le leggi delle relazioni interattive, si venisse in possesso dell’algoritmo della vista. La mappatura del campo retinico nel piano pittorico modernista, si aspettativa positivista che le leggi dell’uno avrebbero legittimato e sostenuto l’autonomia delle operazioni dell’altro, è tipica del modo con cui il modernismo avanzato ha costituito e poi feticizzato un’autonoma preponderante dimensione visiva. È la logica che si avverte, per esempio, nelle dichiarazioni di Delaunay, secondo cui le leggi del contrasto simultaneo (formulate da Young e da Helmholtz) e le leggi della pittura sono identiche. “I colori colorano — egli ha più volte dichiarato — con le loro leggi, i loro contrasti, le loro lente vibrazioni in relazione ai colori veloci e ultraveloci, il loro intervallo. Tutte queste relazioni stanno alla base di una una pittura che non è più imitativa, ma creativa per mezzo della tecnica stessa”. Ciò che la rende possibile, dirà con insistenza, è una comprensione scientificamente determinata del “contrasto simultaneo, (della) creazione di profondità per mezzo di colori complementari e dissonanti, che danno volume, direzione… Creare — ribadisce — è produrre nuove unità con l’ausilio di nuove leggi.”

Era il concetto di autosufficienza la logica chiusa di una superficie retinico-pittorica riesaminata a fornire un programma alla iniziale pittura astratta, come quella di Delaunay, e a garantire la coerenza di gran parte della teoria modernista. E una tale logica a rifiutare di “andare oltre” la retina verso la materia grigia, ed è contro tale rifiuto che Duchamp muove le sue obiezioni. La materia grigia, però, come sosterrò, benché si riferisca alla corteccia cerebrale, non implica a causa di ciò una facoltà incorporea di riflessione, non propone la relazione trascendentale dell’io al campo sensorio. La corteccia cerebrale non sta al di sopra del corpo in una rimozione ideale o idealizzata; essa è, invece, del corpo, di modo che l’arco riflesso di cui è parte la connette ad un campo complessivo ai stimoli indistinti. Tali stimoli possono venire dall’esterno del corpo, come nel caso della normale percezione, ma possono anche erompere dall’interno, dando origine a ciò che Goethe ha definito i “colori fisiologici”, ovvero quelle sensazioni visive che sono generale specificamente dal corpo dell’osservatore. La produzione di stimolazioni sensorie dall’interno della dimensione corporea, la permeabilità del sistema ottico alle operazioni degli organi interni, fa dileguare una volta per tutte l’idea di una trasparenza in se stessa della visione. Sostituendola con la densità e l’opacità del riguardante in quanto effettiva precondizione dell’accesso al vedere.

La concezione di Duchamp della materia grigia — la parte che esiste al di là della retina, non può essere scissa dagli altri tipi di attività organica all’interno del continuum corporeo. Per raggiungere ciò, si dovrebbe lasciare l’osservatore, per esempio, privo della possibilità di interpretare l’attività visiva proiettata all’interno della zona della Sposa alla sommità del Grande Vetro. Duchamp descrive la schiusura della Sposa — che è, per così dire,l’evento dell’orgasmo verso cui l’intero meccanismo del Vetro funziona — come un’ellisse con due fuochi, un’ellisse attraverso cui l’ingranaggio della macchina celibe si connette e quella della Sposa. Ii primo fuoco, che Duchamp designa come il denudamento ad opera dei celibi, sembra correlarsi alla parte percettiva dell’arco di cui egli fornisce la mappa. Il secondo fuoco, però, la “schiusura volutamente immaginata” della Sposa, connette l’arco riflesso dell’ellisse a una fonte organicamente condizionata (produttiva) della pulsione, un organo che Duchamp definisce “messo in moto dalla benzina dell’amore, una secrezione delle ghiandole sessuali della sposa e dalle scintille elettriche del denudamento.”

Se il meccanismo del Grande Vetro ubbidisce all’imperativo di Duchamp di “andare oltre la retina”, fa sì di non realizzare la condizione della trasparenza della visione in se stessa — che è suggerita dal modello della prospettiva classica nel momento in cui viene applicata al Vetro — ma piuttosto, ben più evidentemente, si premura di giungere alla soglia del desiderio-in-visione, che significa costruire la visione stessa all’interno dell’opacità degli organi e l’invisibilità dell’inconscio.

Con questi due termini — desiderio-nel guardare e l’inconscio come condizione dell’invisibilità — ho inteso condurre la dissertazione al punto in cui la situazione del soggetto della coscienza che Duchamp proietta viene messa direttamente in gioco. Spiegazioni circa il soggetto del Grande Vetro — come intorno al soggetto posto dalla restante opera di Duchamp — che possa essere concepita come un soggetto trascendentale, o non come il soggetto della psicoanalisi o della psicologia, associazionista, sono portate all’estremo dal conflitto tra i due modelli della teoria della percezione che due differenti tradizioni interpretative intendono applicare al Vetro. Il primo è un modello geometrico riferibile ad una logica più elevata, un modello che funziona per entrambe le concezioni classico-prospettiche del Vetro e in quella n-dimensionale; il secondo è un modello che vede implicazioni del tutto differenti per la dimensione epistemologica di Duchamp.

La differenza tra i due modelli è estremamente chiara, come sono chiare le conseguenze che scaturiscono dalla posizione storica di Duchamp. Ciò che continua ad ostacolare lo sforzo di separare le loro rispettive prerogative, tuttavia, è il fatto che allo scopo di dimostrare la propria validità, ciascuna delle opposte concezioni ha fatto ricorso all’utilizzazione da parte di Duchamp della fotografia. Il modello psico-fisiologico si sente sostenuto dal fatto che il Vetro, sia nella teoria sia nei fatti, si presenta come una superficie di impressione fotosensibile, quindi come un campo sensorio e nello stesso tempo fotogrammatico. Il modello geometrico-prospettico, d’altro canto, si vede confortato dall’evidente connessione tra la fotografia e l’ottica, una connessione che sembra considerare l’apparecchio fotografico come il discendente moderno della camera oscura, e l’immagine fotografica come un’estensione di tutti i modelli che collegavano l’analisi della percezione visiva alla comprensione della formazione dell’immagine elaborata dall’ottica del Settecento e dell’Ottocento. In conformità ad una siffatta argomentazione, il presentare il Vetro come una specie di mastodontica lastra fotografica non fa altro che vincolarlo ancora più strettamente al modello della camera oscura e all’apriorismo rispetto al guardare. Ma la concezione evoluzionista secondo cui la macchina fotografica non è altro che un’ulteriore versione della camera oscura, e che, come tale, sviluppa una sorta di meditazione tra i modelli ottici dell’analisi della percezione visiva dell’Ottocento e quelli del Seicento non può reggere di fronte ad una rigorosa indagine archeologica che ne prende in considerazione i fondamenti storici. E infatti, un recente studio di Jonathan Crary contesta duramente questa posizione, asserendo che “la camera oscura e l’apparecchio fotografico, in quanto sistema di composizione, funzionamento di oggetti sociali, appartengono a due fondamentali tipi di rappresentazione: del riguardante, così come della relazione del riguardante con il visibile.”

La camera oscura, orientando la luce attraverso un foro in uno spazio buio, focalizza la luce sulla parte opposta, consentendo al riguardante — sia a quello dell’Ortica di Newton sia quello della Diottrica di Descartes — di vedere il piano focale come un che di indipendente dalle sue facoltà di sintesi, un qualcosa che egli, in quanto soggetto distinto, può quindi osservare. È dovuto a questa strutturale separazione tra piano focale e soggetto riguardante il fatto che la camera oscura, nel Diciassettesimo secolo, viene a funzionare come un modello epistemologico. Richard Rorty, per esempio, descrive l’utilizzo in Descartes e in Locke di questo modello nei termini della “concezione della mente umana come uno spazio interno in cui sia le sensazioni sia le idee chiare e distinte scorrevano in rassegna dinanzi all’Occhio Intero… La novità era costituita dalla nozione di un singolo spazio interno in cui sensazioni fisiche e percettive… erano oggetti di una quasi-osservazione.”

È, del resto, all’interno del fenomeno di ciò che Duchamp chiamava “ottica di precisione” che ci sì sente più vicini sia al piano sperimentale della ricerca psico-fisiologica sia ad una connessione tra questo piano e la relazione della percezione visiva con il desiderio, che può essere inteso come l’attività dell’inconscio nell’ambito della visione. Da un lato, quindi, è estremamente difficile considerare i differenti progetti di Duchamp di dischi rotatori separatamente dai diversi dispositivi che venivano utilizzati per esplorare una mescolanza ottica ed un colore soggettivo. Sia i dischi spiralinscritti proposti in ultimo sia i basamenti su cui montare i dischi di Maxwell allo scopo di farli ruotare per produrre un’impronta ottica sono illustrati nella Cromatologia moderna di O.N. Rood, forse il più largamente diffuso manuale sull’ottica del colore. E infatti, Duchamp parlava della produzione dell’illusione della tridimensionalità perseguita per mezzo della rotazione dei dischi come un effetto realizzato “non con una macchina complicata ed una complessa tecnologia, ma negli occhi dello spettatore, grazie ad un processo psicofisiologico. D’altro canto è parimenti difficile vedere la Semisfera rotante (1925) o i Dischi conduttori di spirali (1923) messi in azione nel film Anémic Cinéma (1925), senza addurre a testimonianza che, con l’aggiungere una virtuale terza dimensione, Duchamp ha contemporaneamente definito come erotica la visione in questione.

Uno degli interpreti di Duchamp descrive l’effetto del movimento rotatorio nello spazio come “un’oscillazione sistolica e diastolica, che si avvita e si svita in una pulsione ossessiva che potrebbe essere associata ai movimenti della copulazione.”

E un altro conviene che in alcuni dei dischi “il segno della cavità centrale tra le volute delle spirali evoca chiaramente la penetrazione vaginale. Il fatto che l’occhio, per mezzo dell’illusione ottica, percepisce un movimento dentro/fuori, determina a livello astratto una allusione letterale all’atto sessuale”, Le allusioni sessuali dei testi che accompagnano i dischi in Anémic Cinéma, in questo modo riflettono soltanto al livello del linguaggio ciò che è già evocato all’interno della dimensione visiva. Che il teatro erotico dell’Ottica di precisione” di Duchamp in tutte le sue molteplici forme si situi all’interno dell’ambito dell’illusione ottica colloca una tale impresa come una sorta di soglia o di momento di passaggio tra una teoria psicofisiologica ottocentesca ed una successiva psicoanalitica. Il fenomeno dell’illusione ottica era, pertanto, importante per il fatto di essere un punto problematico del modello dell’indagine associazionismo a cui l’ottica fisiologica ha fatto ricorso. La nota asserzione di Helmholtz di “inferenza dell’inconscio”, intesa come la base psicologica di ogni percezione — essendo l’inferenza dell’inconscio un processo subcosciente, un modo di pensare induttivamente sulla base dell’esperienza trascorsa — è stata costantemente riproposta dalla manifesta eccezione delle illusioni ottiche. “Un’obiezione della teoria empirica della percezione visiva — ammetteva Helmholtz — potrebbe essere fondata sul fatto che le illusioni sensorie sono possibili; per cui, se abbiamo tratto il significato delle nostre sensazioni dall’esperienza, esse dovrebbero semper accordarsi con l’esperienza.” La possibilità di false induzioni derivanti da questi “giudizi inconsci” doveva necessariamente essere presa in considerazione se si voleva che la teoria diventasse producente.

Nel tentativo di dimostrare che una comprensione meramente fisiologica non fosse valida, Helmholtz ha fatto ricorso al la psicologia associazionista. La spiegazione della possibilità delle illusioni — egli dichiara — risiede nel fatto che trasferiamo le nozioni degli oggetti esterni, che sarebbero corrette in condizioni normali, a casi in cui insolite circostanze hanno alterato le immagini retiniche”. In particolare. nel momento in cui le illusioni ottiche venivano prodotte dalla sperimentazione fisiologica nel tentativo di risolvere il dilemma della percezione — l’illusione prodotta da Müller-Lver, da Ponzo, da Zöllner o da Hering, l’inferenza inconscia deriva dall’applicazione impropria di segnalazioni prospettiche. La memoria è intesa come un’attitudine a contestualizzare tridimensionalmente queste figure in modo tale che nella disposizione a freccia acuta della coppia Müller-Lyer, per esempio, ciò che subentra per associazione è l’esperienza passata di immagini retiniche ottenute allorché la linea verticale è la parte più in rilievo di una figura tridimensionale, come appunto lo spigolo di un edificio molto vicino all’osservatore; mentre per quanto concerne l’altra, a freccia ottusa, la situazione offerta si correla ad immagini proiettate quando la linea verticale è la parte più lontana, come l’angolo distante di una stanza in cui si pone l’osservatore. La figura di Ponzo, talvolta chiamata l’illusione del tracciato del binario ferroviario, viene parimenti correlata alla scorretta inferenza di convergenza prospettica ed al conseguente guardare fallace dell’osservatore di fronte al modello relativo.

Il fatto che il fisiologo Helmholtz insufflava il termine “inconscio” nel discorso della scienza empirica sollevò un coro di proteste che lo avrebbe perseguitato per tutta la vita. Ma per Sartre, anche se più tardi Helmholtz viene difeso rispetto ai fondamenti teoretici della psicologia associazionismo era affatto evidente che un siffatto modello di indagine sarebbe stato del tutto incoerente se non avesse asserito (non importa quanto copertamente) una sfera inconscia. La memoria che pone l’immagine nel cervello al di sotto della soglia di coscienza, attendendo che un contenuto sensorio venga rivissuto e rianimato dal pensiero, come Sartre dichiarava, poteva essere tanto una rappresentazione dell’inconscio quanto teoreticamente insostenibile: di qui il noto rifiuto di Sarte del concetto di inconscio correlato non soltanto alla psicologia freudiana ma anche a quella associazionista. Dal momento che, egli sosteneva, ci possono essere soltanto due tipi di realtà (l’in-sé degli oggetti o il per-sé della coscienza), il concetto di inconscio pone la condizione ontologicamente impossibile dell’in-per-sé. Non vi può essere nulla nella coscienza che non sia disponibile per quello che non sia già in forma di pensiero. Una volta che il pensiero viene “ipostatizzato — Sartre ha affermato — esso non è più accessibile a se stesso.

Benché Sartre insistesse sull’assenza di distinzione tra l’inconscio della psicologia percettiva e quello della psicoanalisi, e anziché “leggi dell’associazione” della prima avevano già posto il rapporto tra metafora e metonimia, o tra condensazione e spostamento, molto prima Freud si era giovato di queste nozioni: la psicologia associazionista prende la propria rotta a distanza dalla psicanalisi in quanto essa presuppone che non vi sia alcun meccanismo di repressione.

L’inconscio a cui si ricollega la teoria della percezione di Helmholtz, come quello della psicologia associazionista in generale, è un deposito di memoria, e quindi un residuo di coscienza; è la psicoanalisi che ha inteso l’inconscio come una fonte di tumultuosa discordia e di conflitto con la coscienza. Il solo momento in cui la teoria associazionista ha riconosciuto che la coscienza può essere scossa dal conflitto dell’inconscio, e che questo si verifica al centro della percezione, era costituita dal bisogno che essa aveva di trovarsi di fronte alla propria specifica “cavia” da laboratorio: l’illusione ottica E qui si è trovata a fissare qualcosa di simile ad un “inconscio ottico”.

È nella pulsazione ritmicamente languida, è nel battito visualizzato, ipnoticamente erotico, dell’“Ottica di Precisione” di Duchamp che si incontra il corpo che guarda dell’ottica fisiologica completamente innervato nella dimensione temporale della vita, allo stesso modo in cui esso del tutto immerso nella “falsa induzione” dell’illusione ottica, ma è qui altrettanto che il corpo si incontra come il lato della pressione libidica esercitata sull’organo visivo, cosicché la pulsione del desiderio è nello stesso tempo avvertita come la battuta d’arresto della repressione.

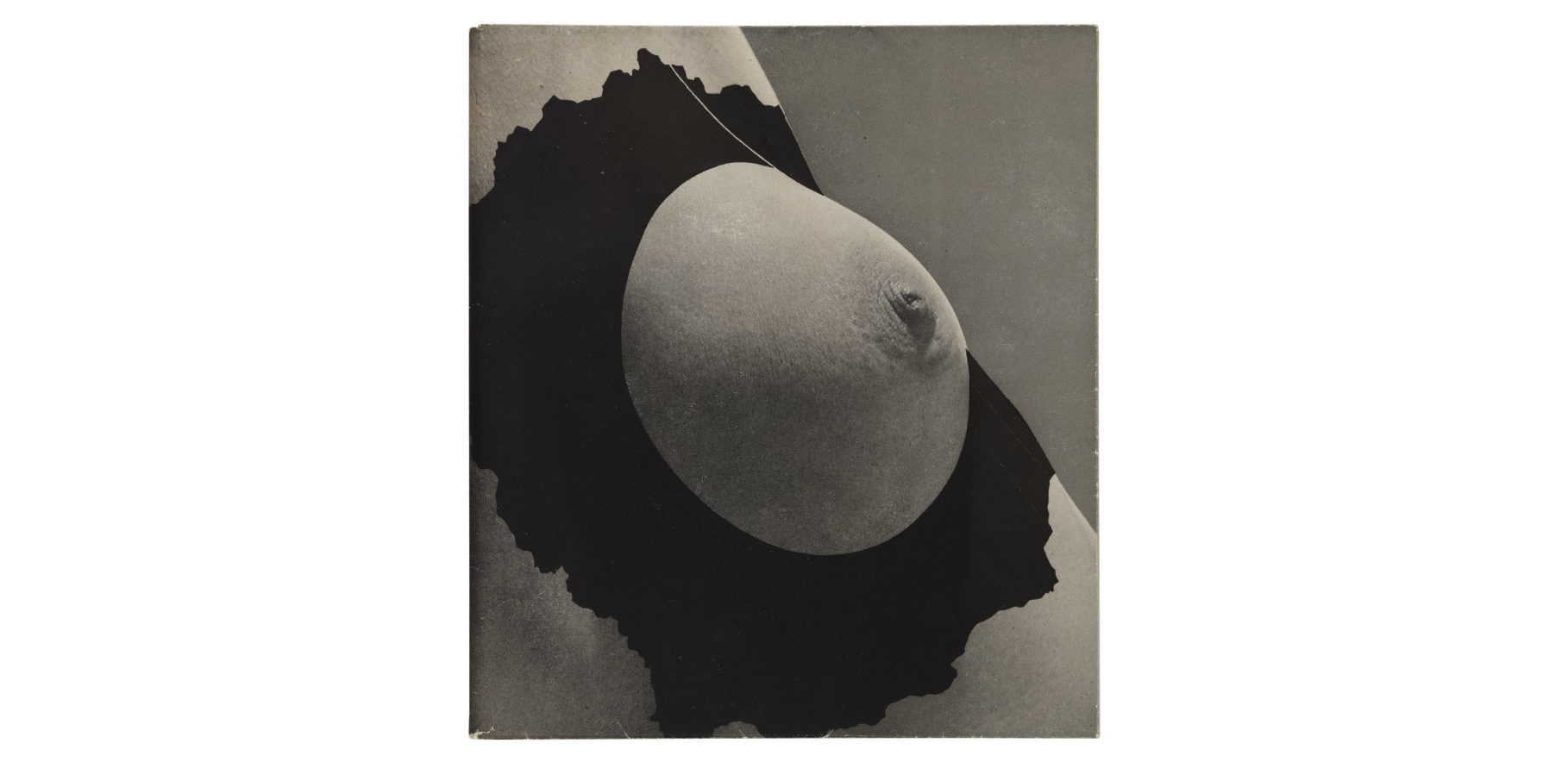

Ii ritmo dei dischi rotanti è un movimento di sostituzione, così come, ad un livello ironico, diversi organi ne sostituiscono un altro in una perfetta catena associativa. Dapprima il disco è dato come occhio, un occhio che, con le parole di Lebel, è “animato da un movimento rotatorio, una sorta di gigantesco ciclope la cui pupilla viene utilizzata come lo schermo su cui proiettare suggestive metamorfosi.” La metamorfosi poi muta l’occhio in mammella, un morbido seno sormontato da un turgido capezzolo: ed ancora si fa luogo alla presenza immaginaria di una cavità uterina ed all’allusione della penetrazione sessuale. All’interno della pulsione, che ci conduce da una regione oggettuale ad un’altra, avanzando e recedendo attraverso l’illusione di uno spazio tridimensionale, si fa anche allusione alla minaccia persecutoria che l’oggetto sancisce per l’osservatore, una minaccia arrecata dallo stesso ritmo metamorfico, come il costante immettersi della forma in una condizione di dissoluzione conduce ad una esperienza non-formale, dando l’impressione di eliminare il limitativo vincolo dell’oggetto con l’assunzione dell’informe.

A proposito dei “disturbi visivi psicogeni”, Freud nel 1910 parla dell’accessibilità di diversi organi corporei sia agli istinti sessuali sia a quelli dell’ego: “Il piacere sessuale non è connesso soltanto con la funzione degli organi genitali: la bocca serve per baciare, così come per mangiare e parlare: gli occhi non percepiscono soltanto quelle modificazioni del mondo esterno che sono importanti per la sopravvivenza, ma anche le qualità degli oggetti tramite le quali questi possono essere elevati al rango della scelta erotica”. Il problema organico può insorgere quando si verifica un conflitto tra i due istinti e “una repressione viene messa in opera dall’ego contro il corrispettivo istinto della componente sessuale”. Applicando questo meccanismo all’occhio ed alla facoltà visiva, Freud continua: “Se l’istinto della componente sessuale che fa uso della vista — il ‘desiderio sessuale dell’occhio’ — ha fatto ricadere su se stesso, a causa delle sue pretese esorbitanti, alcune misure di ritorsione da parte degli istinti dell’ego, cosicché le idee che rappresentano il contenuto del suo contendere sono soggetto a repressione e sono rigettate dalla coscienza, la relazione generale dell’occhio e della facoltà della vista con lego e la coscienza viene radicalmente alterata”. La conseguenza della repressione è da un lato la produzione di formazioni sostitutive al livello della libido e dall’altro l’avvio di formazioni reattive nell’ambito della condotta dell’ego.

Il processo di sostituzione all’interno dell'”Ottica di Precisione” ed il senso di incertezza percettiva proiettata dal trovarsi dell’oggetto in una condizione di continuo dileguare, tutto ciò allestisce lo scenario freudiano della indisponibilità di ciò che viene represso e della strutturale insaziabilità del desiderio. Perciò il desiderio-nel-vedere non è costituito dall’unico momento della visione simultanea dell’immagine ottica della camera oscura, ma dall’arco temporale delle fibre corporee. È un effetto della duplice fase con cui l’oggetto viene erotizzato: la teoria freudiana dell’erotismo. Come è stata esposta da Jean Laplanche, rende conto, tra l’altro, della tendenza scopofilica/tendenza al voyeurismo). È una teoria delle due fasi. In accordo con il modello analitico, tutti gli istinti sessuali si appoggiano sugli istinti di autoconservazione o dell’ego, ma essi vengono a realizzarsi come tali in un secondo momento, sempre in una fase successiva all’affermazione dell’istinto d’auto-conservazione…

Con il rapportare il modello psicoanalitico della continua ricerca del desiderio di un’origine perduta e di un oggetto strutturalmente irrecuperabile all’esperienza dell’“Ottica di Precisione”, intendo cogliere l’effetto della proiezione del desiderio nel campo della percezione visiva; cerco altresì di considerare come questo campo sia costituito come una realtà corporea e nello stesso tempo, tramite l’attività dell’inconscio, come la sfera permanente di una sorta di opacità, o di visibilità a se stessa invisibile. L’oscillare tra il trasparente e l’opaco, che sembra presente nell’opera di Duchamp a tutti i livelli di realizzazione, ritengo che sia da considerare, come qui suggerisce, come la condizione prima per qualsiasi attività visiva. Sono sicuramente a conoscenza di tutte quelle interpretazioni dell’“Ottica di Precisione” che la descrivono in termini di “parallelismo elementare” e, a questo riguardo, la immettono nella generale problematica della quarta dimensione. Ma la preoccupazione di Duchamp per la geometria n-dimensionale penso debba essere intesa come un modo di tematizzare il problema della invisibilità sollevata dall’inconscio, proprio come le sue riflessioni sull’infra-mince [termine francese, in italiano: infra-sottile N.d.T.], non importa quanto rimandino alla teoria matematica dei limiti, sono sempre state messe in relazione dallo stesso Duchamp con il ripiegamento invisibile del corpo in relazione a se stesso. “Infra-sottile — egli ha scritto — il calore di un posto a sedere (che è stato appena lasciato) è infra-sottile”, o ancora: “Calzoni di velluto / il loro fruscio (mentre si cammina) / prodotto dallo sfregare delle due gambe è un / infra sottile.”

Non vi è modo di fissare la soglia del guardare di catturare qualcosa en tornant la tête, senza porre il guardare nel corpo, e collocare il corpo, a sua volta, nella stretta del desiderio. Il guardare dunque è preso nella rete della proiezione e dell’identificazione, nella specularità della sostituzione che è anche ricerca di un’origine perduta. Con celui qui voit, come è stato detto.

(Traduzione a cura di Luigi Alessandro Terzuolo)