“This had been one of Hal’s deepest and most pregnant abstractions […]

That we’re all lonely for something we don’t know we’re lonely for. How else to explain the curious feeling that he goes around feeling like he misses somebody he’s never even met?”

David Foster Wallace, Infinite Jest

Roberto Juarez è un bell’uomo con capelli e baffi candidi e una camicia di lino di un rosa tenero. Siede di fronte a me, nel salone d’onore del palazzo Cigola Fenaroli, dimora signorile che ospita APALAZZOGALLERY di Brescia. Siamo alla cena che lo celebra, la conclusione dell’ultimo progetto curato da Fabio Cherstich, collezionista, regista, animatore della scena artistica contemporanea internazionale e amico di sempre. Roberto ha un sorriso dolce e grato, quasi incredulo. A tavola siedono i suoi invitati, una comunità d’amore dispersa nel mondo e raccoltasi per pura gioia. Alle sue spalle, una monumentale installazione di acrilici su carta ripercorre, come nelle tavole di una graphic novel, sogni, desideri e incubi di coloro che siedono a questa tavola e di quelli che non ci sono più, travolti dall’ecatombe del virus che, negli anni Ottanta, ha corroso una generazione e una città, New York. Juarez è un sopravvissuto e questo corpus di inedite pitture – realizzate tra il 1981 e il 1985 nell’East Village e riscoperte da Roberto nel suo studio upstate a Columbia Country durante il lockdown, costituisce un lessico che Fabio mi aiuta a decifrare con la meticolosa accuratezza di un archeologo e l’entusiasmo di una groupie. Sto imparando a leggere geroglifici del cuore, una lingua che trova la sua ragion d’essere nella pratica, una parole, direbbe il linguista de Saussure, dolorosa, viva, a volte furiosa.

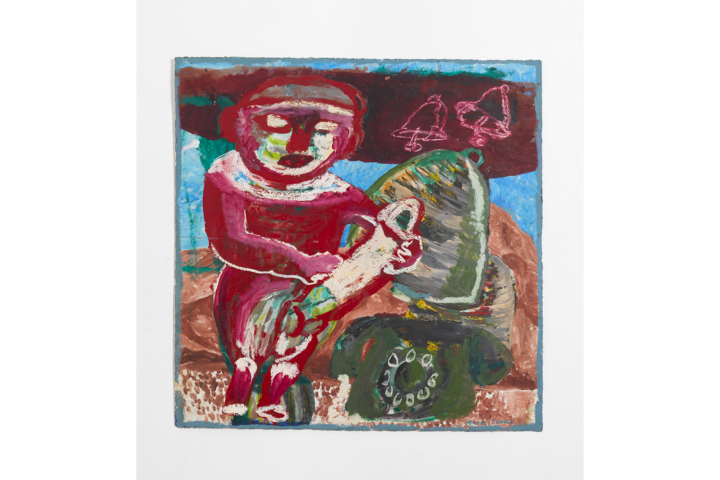

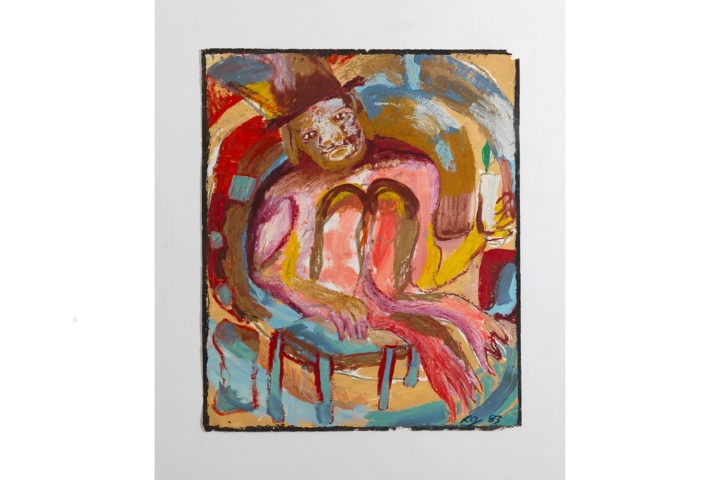

Come racconta Fabio: “Juarez mescola e rimescola in questi lavori giovanili: l’energia della New York in cui muovevano i primi passi lui e i suoi amici Keith Haring e Jean Michel Basquiat, il Messico e la Portorico dei suoi genitori dentro soggetti e colori, pop art e underground nei bizzarri accostamenti delle nature morte, la storia dell’arte occidentale e la sua identità queer, spesso esplicita nelle scene dipinte. In Phone sex del 1984, uno dei lavori più potenti in mostra, Juarez ci racconta del terrore per il contagio, dell’ansia che accompagna qualsiasi intimità e condanna una generazione a desiderarsi senza potersi toccare. In Earth Mother del 1983 la madre terra è raffigurata come una figura femminile muscolosa e mascolina, ritratta davanti a una foresta in fiamme. In Frogman (On table) del 1983 una figura è rannicchiata su un tavolo in un appartamento di Manhattan, immagine paradossalmente claustrofobica nel contesto di una città così grande”.

La pittura di Juarez è densa e carnosa, qualche volta ingentilita da motivi, come papillon o fogliame, che costituiscono una riflessione sulla funzione della decorazione. Fiocchi colorati intercettano avambracci pronti a tirar pugni, bow ties volanti infastidiscono una suora cattiva che assomiglia a un pope ortodosso. In queste carte dipinte la dichiarata queerness dell’autore funziona da viatico per una presa surrealista quasi sottotraccia, un alleggerimento carnevalesco, il Neoespressionismo americano degli anni Ottanta en travesti. Nelle opere incorniciate sulla parete opposta di questa enorme sala nessuna maschera a mitigare il dolore per la segregazione razziale cui vengono sottoposti soggetti migranti e non normativi. In TV Face del 1982, il volto di un afroamericano, sbigottito dall’esser diventato un primo piano che riempie il televisore, in un universo mediale che riserva tagli d’inquadratura identitari solo per i bianchi caucasici. In Bell Hop del 1984 un altro soggetto nero è trasformato in una scimmia, completamente deprivato della natura di essere umano. Mi spiega Fabio: “Il dipinto si riferisce alla sensazione di disagio provata durante un periodo di ricerca di Juarez in Repubblica Domenicana dove i lavoratori del resort che lo ospitava erano solo persone di colore, sfruttate dal padrone e da molti degli ospiti”.

La moltitudine di storie esplosa in questa stanza non esaurisce il racconto, all’interno di un progetto, quello di Cherstich, che va oltre la formalizzazione espositiva, ma rimanda al saggio visivo, all’atlas, all’album di famiglia, a una qualsivoglia forma alla memoria si voglia dare. Nelle stanze adiacenti al salone si incontrano gli artisti amigos y amigas del titolo, la cui poetica si destreggia tra nascondimento, dissimulazione e travestimento: Jimmy Wright, Mark Tambella, Donna Frances, Elaine Reichek, Jeff Perrone, Arch Connelly, e Stephen Barker tessono e tramano pitture senza la pittura, in una lucente ghirlanda di mezzi espressivi. Fabio racconta mentre camminiamo placidamente per le sale della mostra, da soli, mentre viene allestita la tavola e trasportata la cena dal catering. A un certo punto Roberto interviene timidamente:

“Quando ho accompagnato Arch in Italia per allestire la mostra a Milano nel 1987 abbiamo fatto un bellissimo viaggio da Roma in macchina, risalendo l’Italia. Arrivati in Umbria ci siamo fermati a guardare il panorama perfetto delle colline. «Ho l’AIDS Roberto», questo mi ha detto il mio amico. Siamo rimasti in silenzio, a piangere in mezzo a tutta quella bellezza”.

Arch Connelly, scomparso nel 1993 a 43 anni, si “riappalesa” luminoso in un doppio autoritratto in drag: Acquafresh (1986) e Blurry Self Portrait (1987), manciate di lustrini incollati su tela, un’autobiografia di disarmante semplicità. Tra i due ritratti, Luxury (Web) del 1982, una ragnatela di perle posticce, imprigiona lo sguardo nell’incanto di un vagheggiato lusso. Le opere di Connelly sono struggente paccottiglia in svendita, i rimasugli di una notte dalla bellezza sfiorita, dove le queen tutte paillette e bijoux non sono solo gli uomini e le donne ma anche pezzi di mobilio (Natural Wonder, 1981).

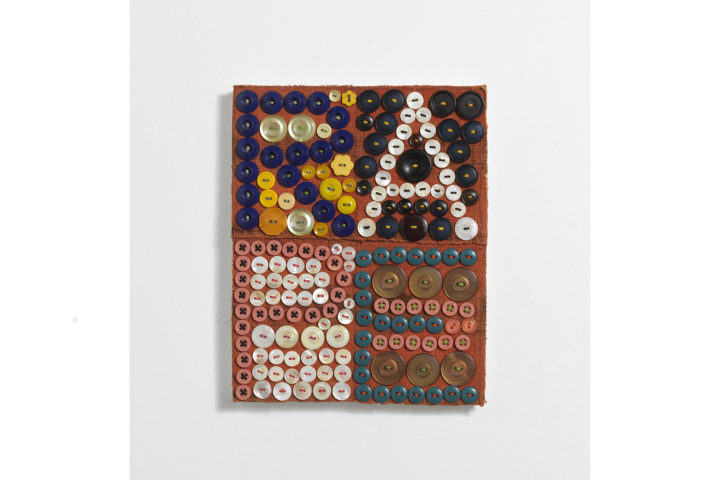

Il camuffamento è la pratica di un altro amigo recentemente scomparso, Jeff Perrone. Non più lustrini ma bottoni cifrano, in un ricamo fitto, messaggi dirompenti: RAPE, THE RICH WILL NEVER ALLOW YOU TO VOTE AWAY THEIR WEALTH, frasi impronunciabili si fanno strada in una sciarada visiva di affioramenti e sprofondamenti cromatici, in un eccesso di decorazione che si fa incrostazione protettiva, involucro che accudisce la verità nuda. È nuovamente un lavoro d’arte applicata, il ricamo, pratica considerata minore nel novero delle arti, a denunciare la condizione femminile nelle opere di Elaine Reichek, tra le donne artiste vicine alla comunità queer newyorkese di quegli anni.

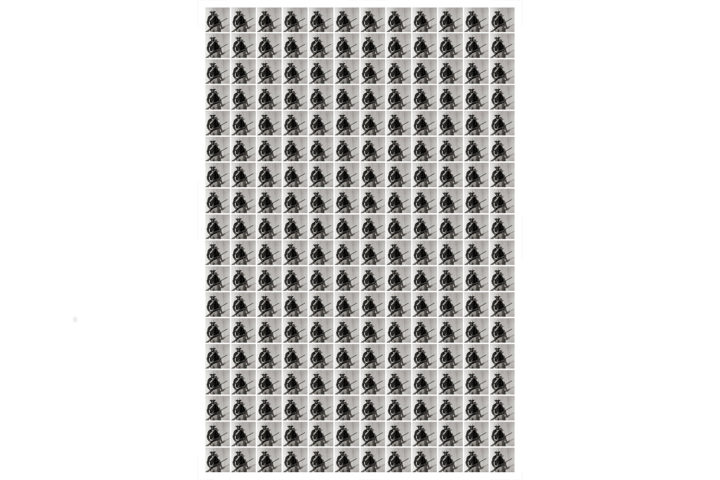

La passione degli amanti ritratti dal fotografo e attivista Stephen Barker emerge per pochi istanti dal buio denso e protettivo dei cinema e del Club 82, storico ritrovo per drag queen trasformato in sex club alla fine degli anni 80, nella serie Nightswimming 1993-1994. Il sesso e i corpi nudi sono stemperati, letteralmente, da matite alquanto ben temperate nei bozzetti agili e vaporosi di Mark Tambella, talentuoso scenografo residente presso il teatro off La Mama di New York negli anni Ottanta. Tutti in maschera, ma ben in vista sotto le luci della ribalta, sono i personaggi in zeppe, calze a rete, gilet di pelle e stivali negli inchiostri su carta a quadretti di Jimmy Wright, realizzati nel 1973 al Club 82, vent’anni esatti prima degli scatti di Nightswimming. Continuiamo a guardare e camminare e mi si para davanti una serie fotografica che mi fa venire in mente la vivisezione cronofotografica di Eadweard Muybridge. Ancora un corpo, esposto alla vista mille volte. “In Schwarz Faherin/Black Rider, opera del 1980, Donna Francis moltiplica, in una specie di griglia segnaletica, la foto formato tessera di un afroamericano travestito da cowboy – con tanto di fucile e cappello – associandola, nel titolo, alla definizione usata in Svizzera, dove il termine è ancora in uso, per definire le persone che viaggiano senza biglietto”.

Mentre Fabio mi lascia guardare e mi racconta le storie, sentiamo delle risate che provengono dal minuscolo anfratto dove sono mostrati altri scatti di Stephen Barker, questa volta alla luce del sole, realizzati nelle stanze e nelle strade del Village. Dal bugigattolo aperto magistralmente da Cherstich per dare un po’ di luce alle opere, escono Roberto, suo marito e un’amiga. Ridacchiano, con un filo di finta vergogna e la malizia da ragazzi. Sotto i nostri sguardi interrogativi non ci mettono molto a confessare: “Credo di essermi fatta tutti quelli nelle foto”, dice la amiga. Se ne vanno ridendo. Entriamo, per dovere di cronaca. La prima foto ritrae un ragazzo sexy da morire con un sassofono. È John Laurie.

La drammaturgia della mostra, i racconti di Fabio, le persone che sono arrivate per visitare e visitarsi, intessono un evanescente ecosistema emotivo. Fabio Cherstich compie un gesto del teatro: annulla il corso del tempo e fa del mondo presenza. Immerge lo spazio in una nostalgia che non riguarda più il suo etimo, il nostos, il ritorno a casa, ma piuttosto quella mancanza di qualcosa che non ci è dato di esperire se non con l’immaginazione, il desiderio struggente di essere stati “parte di”, una misura dell’empatia che ci rende estremamente umani e che, per un momento, ci fa smettere di invecchiare.