Sulle locandine di Manifesta 15, la biennale europea che cambia destinazione ogni due anni dal 1996, spiccano le iconiche tre ciminiere della centrale termica di Barcellona, un’archeologia industriale abbandonata dal 2011 alle porte della città che qui chiamano “la Sagrada Familia dei lavoratori”. Sulla guida, invece, c’è la modernista Casa Gomis, oggi celebre location di servizi di moda ma, durante la dittatura franchista, ritrovo dell’avanguardia artistica spagnola e pare anche di John Cage. Tra queste due sedi che rappresentano, insieme al Monastero di Sant Cugat, il cuore nevralgico della biennale, ci sono oltre venti chilometri, e numerosi mezzi pubblici se non si è automuniti. D’altra parte, Barcellona è la capitale di una regione separatista, e la cronica mancanza di fondi per le infrastrutture è un problema reale nell’area metropolitana, ancor di più da quando gentrificazione e turismo selvaggio hanno svuotato la città. Dunque per chi è questa edizione di Manifesta? La risposta è non per tutti. Non è stata confezionata per i dodici milioni di turisti che ogni anno si riversano sulla Rambla, perché solo una delle sedici sedi è nel centro di Barcellona, nel rigoroso edificio modernista che ha ospitato la casa editrice d’arte Gustavo Gili fino al 2016. Il resto è disperso in un undici città mal collegate con la capitale. Ma questa biennale non è neanche per il pubblico dell’arte globetrotter e bulimico, perché per vedere le opere degli oltre novanta partecipanti sono necessari dai tre ai cinque giorni, e un certo gusto per la “caccia al tesoro”. Questa operazione di decentralizzazione è infatti organizzata per tre nuclei di ricerca, ognuno dei quali ha un centro di gravità simbolico ma un ben più ampio raggio di azione.

Tre temi cristallizzano i nodi della società contemporanea, il cui destino è sempre più intrecciato a sostenibilità e crisi climatica. Sono trasformazione eco-sociale, identità e convivenza di umano e non umano: macro-concetti che, come ci hanno ormai abituato le biennali, uniscono particolare e universale. Eppure, per tornare sulla questione dei pubblici della mostra, a Manifesta 15 si ha la sensazione che la faccenda sia più sbilanciata sul particolare, su questioni irrisolte del territorio che richiedono una forma di militanza importata. Infatti, il dibattito locale che triangola media, governo e cittadinanza è assai ambiguo, ed è l’ideologia – nella turbolenta relazione con Madrid – che assoggetta crescita e (auto) conservazione. Non sempre questi temi riverberano nell’opera degli artisti, ma quando accade, si percepisce forte empatia e immedesimazione, un senso di umanità e anche necessità che trasporta oltre l’hic et nunc della condizione presente.

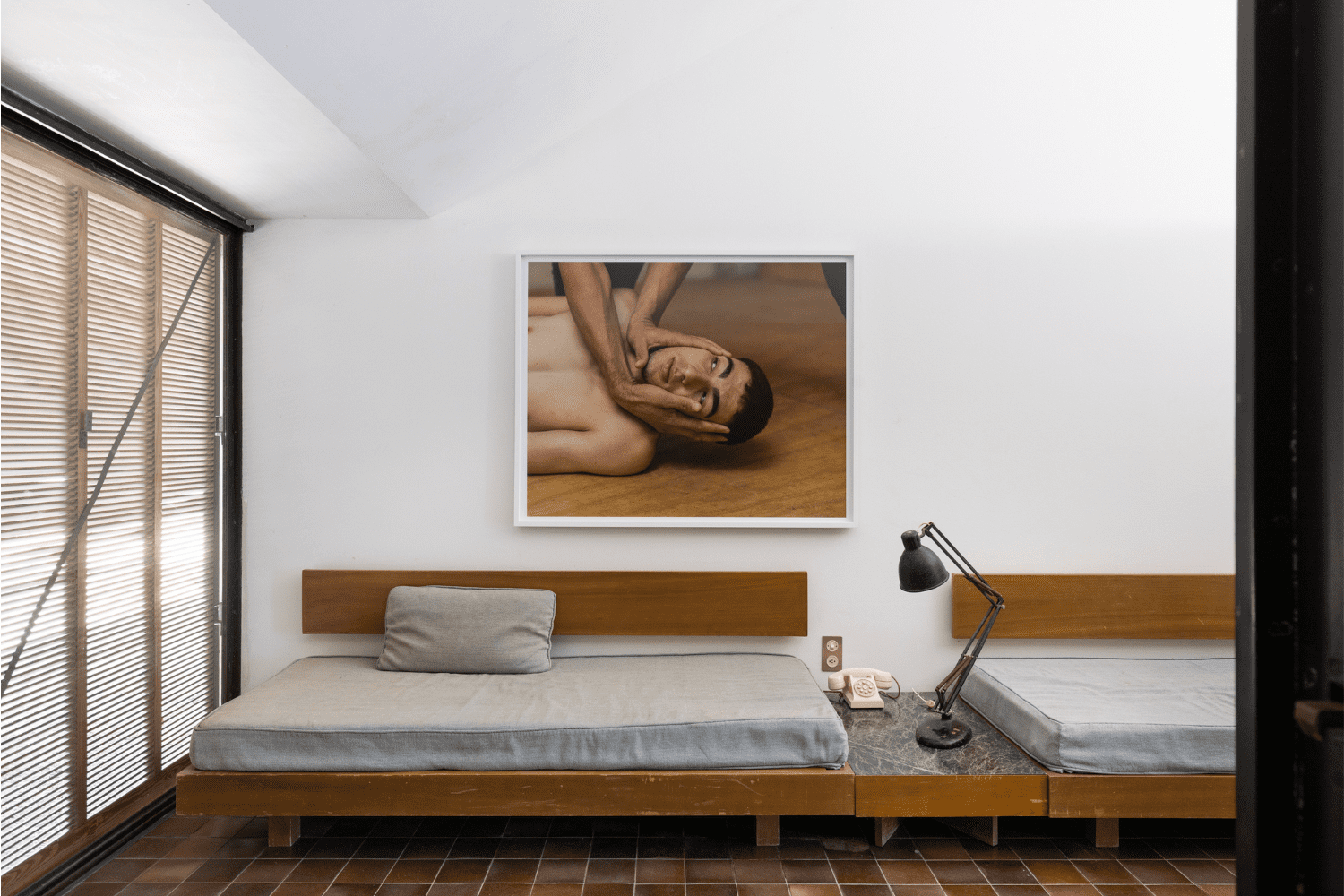

La città di El Prat de Llobregat, a pochi minuti dall’aeroporto internazionale che minaccia il territorio circostante con un imponente progetto di espansione, ospita le mostre della sezione “Balancing Conflict”, dove l’arte si impone come agente di mediazione. È lì che, a rischio demolizione, si trova la modernista Casa Gomis dell’architetto Antonio Bonet Castellana. Filipa Oliveira, “creative” mediator della biennale, ha ripopolato la casa ispirata da visioni di opposizione che intrecciano ieri e oggi. Nei salotti vetrati e nelle camere da letto si trovano disegni dell’artista dissidente Antoni Tàpies e silhouette di Ana Mendieta di metà anni ’70, enigmatici bestiari contemporanei di Annette Barcelo, cani da guardia e vasi zoomorfici di Chiara Camoni. Ma anche opere esplicitamente politiche, come i disturbanti ritratti di migranti dei centri di detenzione di Felipe Romero Beltràn e la documentazione di una gara di pesca “non illegale” di The Embassy of the North Sea nel fiume inquinato che costeggia la proprietà, accanto ai tentativi di riqualificazione dell’area con piste ciclabili per collegare un lido in via di sparizione.

Sant Cugat del Vallès è un villaggio pittoresco, sede del Monastero di Sant Cugat e centro della sezione “Cure and Care”, che si estende anche nei villaggi vicini di Terrassa, Granollers e Sabadell. Qui Oliveira ripete il dialogo tra artisti storici come Judy Chicago e Simone Fattal – con due piccole figure archetipiche, Adamo ed Eva, realizzate la prima volta negli anni ’70 e riproposte ora in bronzo e a grandezza naturale – ed emergenti come Fanja Bouts, con un arazzo caotico e irriverente che dal big bang ci catapulta nelle policrisi di oggi. Nel complesso archeologico episcopale di Terrassa, del V secolo d.C., c’è il dissacrante video di Antoni Miralda che documenta il re-enactment della crocifissione di Cristo in una delle tante Barcellona nel mondo, nelle Filippine degli anni Ottanta, tra sacro, profano e un gusto naif per la globalizzazione. Mentre in un’azienda tessile dismessa a Sabadell, Jonathas De Andrade e Tanja Smeets’ confluiscono moltitudini: l’uno in un video dedicato ai membri di una comunità di strada, ai gesti di affetto e al desiderio di riscatto sociale, l’altra in forma scultorea, con una struttura rizomatica e parassitaria che si offre come contrappunto allo spazio vuoto e riveste i luoghi di lavoro come una seconda pelle decretando la fine del progetto capitalista.

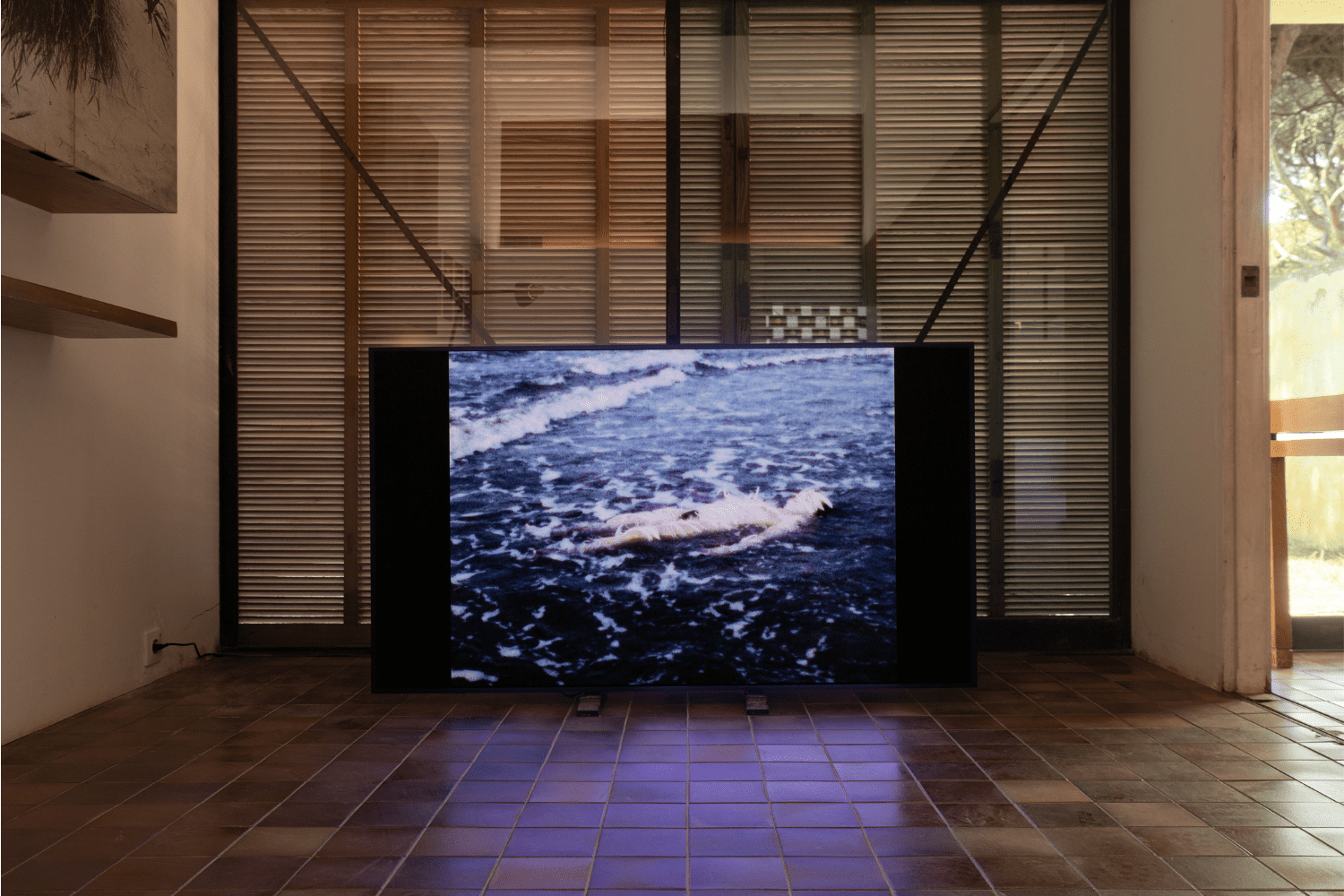

Al Centro Culturale per la Pace Can Jonch., i Masbedo rievocano un passato ancora tragicamente attuale. In un video frutto della collaborazione con gli abitanti di Pantelleria e lo scrittore Giorgio Vasta, i due artisti ricostruiscono la storia di un combat film di propaganda inscenato sull’isola nel 1943 dagli alleati. L’evento mediatico, ma con bombardamenti reali, deflagrò in un ballo surreale, una cura di paure e tensioni che i Masbedo ripropongono anche in forma di performance durante l’inaugurazione di Manifesta, nel rifugio antiaereo di Granollers. Adesso è un rave party, c’è una ragazza che balla fino a togliersi il fiato, mentre intorno ragazzi con schermi a spalla proiettano stralci di The War Game (1965) di Peter Watkins.

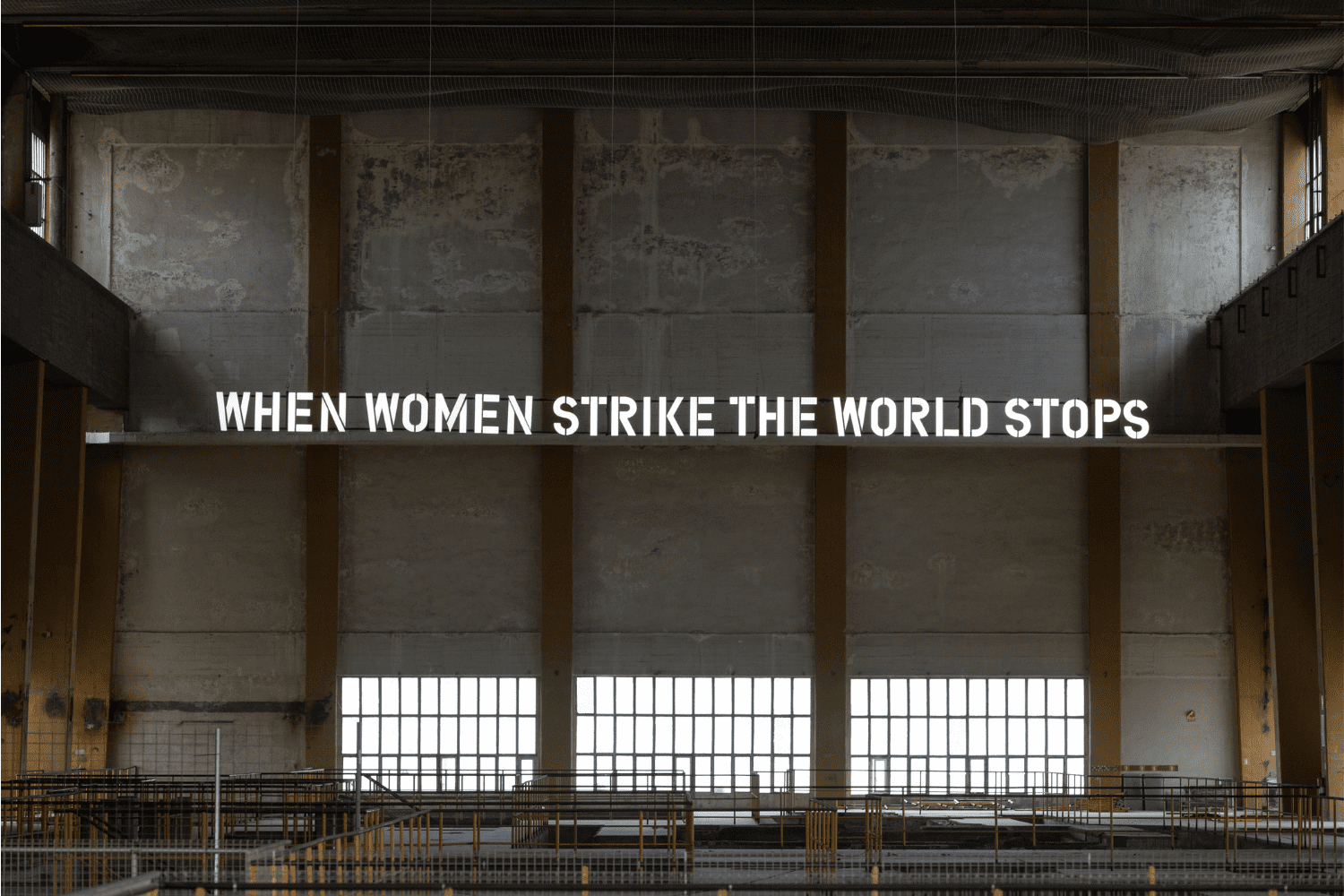

Le tre ciminiere della centrale termica, monumento di questa edizione di Manifesta, sono il focus della terza sezione, “Imagining Futures”, tra false promesse, distopia e organici incontri tra esseri viventi e cose inanimate. L’area intorno è densamente abitata, anche se la chiamano la Cernobyl della Catalogna. Oggi è un refuso ingombrante, cui Jeremy Deller contrappone una bandiera “green” e Mike Nelson una capanna dedicata all’intruso umano, un ex lavoratore o un’abitante immolato all’altare delle convenienze. All’interno le installazioni non temono il gigantismo del rudere. Kiluanji Kia Henda allude alle conseguenze di visioni guerrafondaie di coloniale memoria con una foresta di alberi in stile Frankenstein, mentre Carlos Bunga riempie lo spazio di bozzoli, nuove vite ibride sospese su un brodo primordiale giallo acido. Salendo la mostra si fa più rarefatta ma anche più prevedibile, tra i lembi di tessuto di Asad Raza e lo slogan femminista di Claire Fontaine – “When Women Strike The World Stops” – ispirato alla storia delle lavoratrici della centrale.

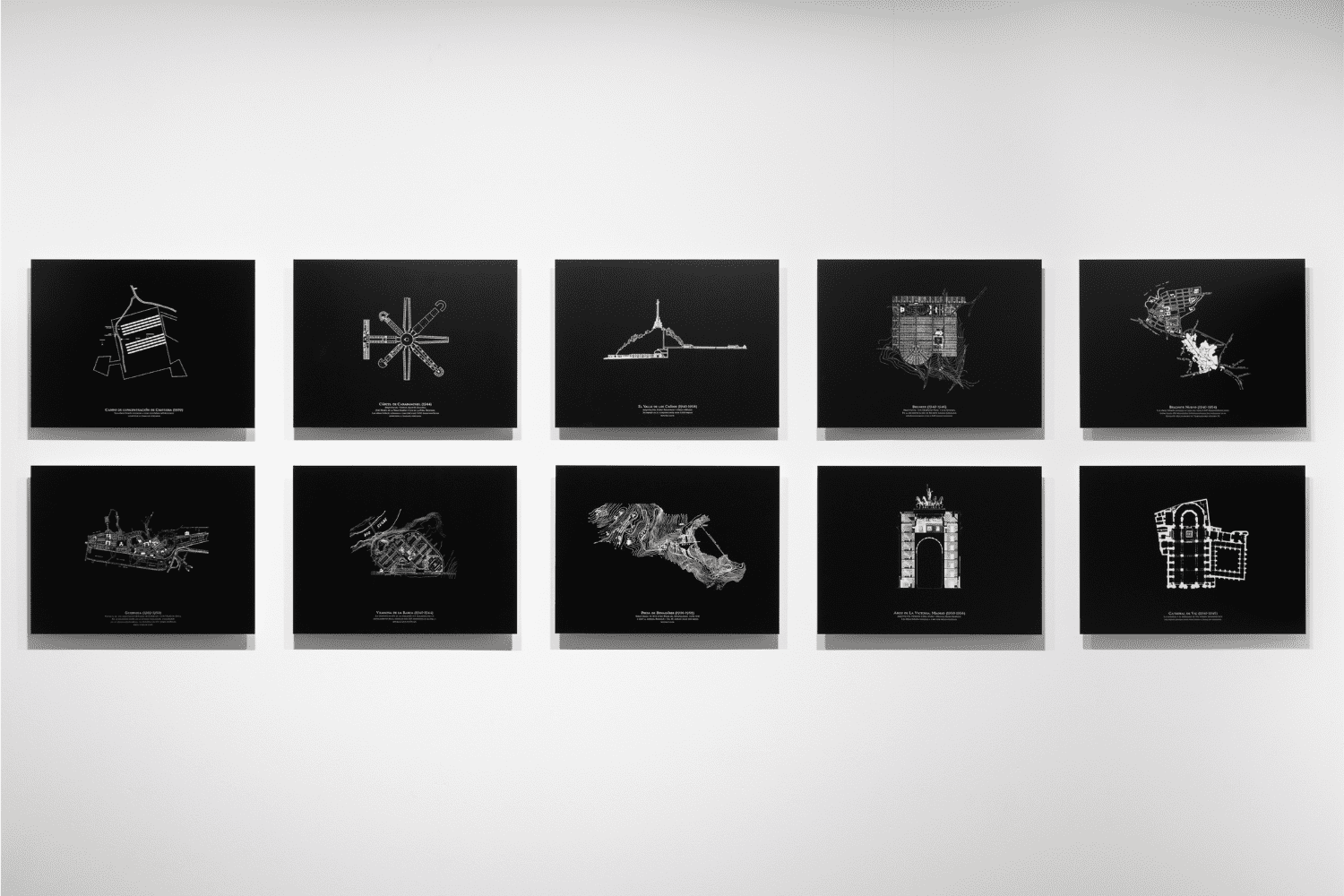

Ma è il MAC di Matarò, la prima prigione spagnola costruita sul modello del panottico nel 1863 e oggi un centro d’arte contemporanea, a imporsi come cassa di risonanza di questa edizione della biennale giocata su localismo e trasformazione. Lo spazio è disseminato di corpi flaccidi, opera dell’artista catalana Eva Fabregas. Sono palloncini in latex pieni d’aria, ricoperti di resina e trattati come innesti architettonici: promiscue cellule uovo piantate tra corridoi, stanze e anticamere, e lasciate al loro destino. A fare da contraltare a queste presenze è il meticoloso lavoro di un altro artista catalano, Domènec, che eleva il campo di detenzione a modello di riferimento dell’architettura europea del ventesimo secolo. L’artista declina la sua ricerca in una serie di casi studio europei – tra questi anche Lampedusa – corredati da piante e descrizioni che rivestono i muri della prigione. Insieme e forse involontariamente, Fabregas e Domènec compenetrano lo spazio di un senso profondo di vita e di morte, e salvano Manifesta dalla retorica dei falsi moralismi.