Palermo, 16 giugno, ore 17:25. Tre uomini all’angolo del vicolo degli Schioppettieri, con voce sicura, recitano: “Mi domando che madri avete avuto. Se ora vi vedessero al lavoro in un mondo a loro sconosciuto, presi in un giro mai compiuto d’esperienze così diverse dalle loro, che sguardo avrebbero negli occhi? Se fossero lì, mentre voi scrivete il vostro pezzo, conformisti e barocchi, o lo passate, a redattori rotti a ogni compromesso, capirebbero chi siete?”. È la Ballata delle Madri (1964) di Pier Paolo Pasolini che accompagna il mio ultimo pomeriggio a Palermo. Mi torna alla mente ora, mentre scrivo il mio pezzo, “conformista e barocco”.

L’amaro componimento del poeta, scrittore e sceneggiatore friulano è una “stazione” della Palermo Procession (2018) organizzata da Marinella Senatore per Manifesta 12. Un rituale urbano e antico che si porta dietro Palermo, da Piazza Pretoria fino al mare, coinvolgendo centinaia di cittadini in un racconto plurale che aspira a divenire forma vivente.

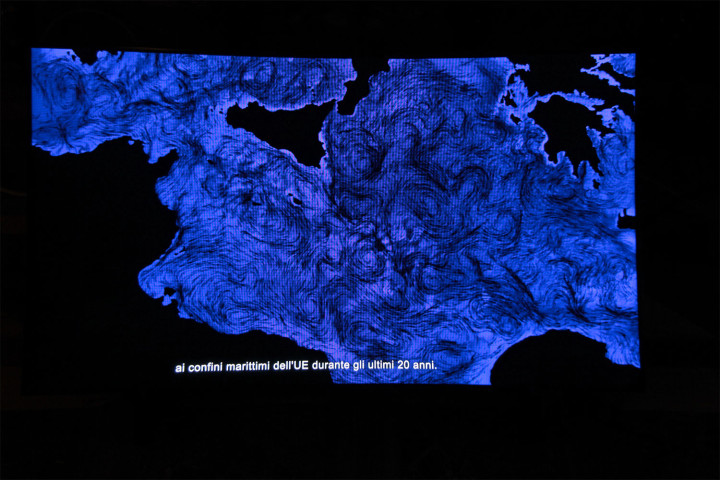

Manifesta 12 abita Palermo fisicamente e simbolicamente. Si insedia in spazi non istituzionali – come lo Zen, Palazzo Forcella De Seta e Pizzo Sella –, si ispira al fitto intreccio culturale che ha fatto del capoluogo siciliano una cartografia della mescolanza – “Sys”, “Panormos”, “Balarm”, “Balermus”: la toponomastica della città ci segnala le influenze fenicie, greche, romane, arabe, normanne. La biennale nomade si propone come laboratorio della coesistenza e, significativamente, inaugura a poche ore dalla vicenda Aquarius, che ha tristemente visto protagonista il nuovo governo italiano.

Il concept curatoriale sviluppato dai creative mediator – Ippolito Pestellini Laparelli, Mirjam Varadinis, Andrés Jaque e Bregtje van der Haak – a partire dallo studio “Palermo Atlas” condotto da OMA, una ricerca partecipata che custodisce l’effettiva eredità di Manifesta 12, mira a un legame fluido tra le discipline e richiama al riconoscimento di responsabilità condivise come antidoto alla “datacrazia” e alle trasformazioni ambientali, riaffermando la metafora di Gilles Clément del mondo come “giardino planetario”.

Tuttavia, Manifesta 12 si dà anche come osservatorio privilegiato di un’arte politica e socialmente impegnata che non riesce a mettere in campo un discorso estetico altrettanto valido, adagiandosi su uno stucchevole moralismo o riproponendo falsi miti da post-strutturalismo orecchiato, come se la propensione etica e la rinuncia autoriale fossero di per sé sufficienti a giustificare il valore artistico. Favoriti da un’insistente attenzione alla processualità e alla collaborazione, diversi lavori esposti risultano didascalici o meramente documentativi, si fanno testimoni di quella che Jacques Rancière ha definito in Il disagio dell’estetica (ETS, Pisa 2009) la “svolta etica”: un appiattimento del conflitto arte-politica che si traduce in nuove forme di ordine consensuale.

Il tentativo piuttosto – la scommessa della critica – dovrebbe essere quello di considerare i progetti socialmente impegnati in quanto lavori artistici, contro la facile convinzione che queste pratiche debbano essere giudicate per gli effetti delle loro intenzioni o, sulla scorta del Benjamin di “L’autore come produttore”, per l’inclusione dei partecipanti all’interno dei processi di produzione. In altri termini, significa credere che un’arte critica possa (anche) dirci qualcosa sul destino delle forme artistiche. Si tratta allora di elaborare le ambiguità e i paradossi che informano questa tensione, ritenendo l’opera come termine terzo che garantisca “la produzione di un doppio effetto: la leggibilità di un significato politico e uno shock, sensibile o percettivo, causato al contrario dal perturbante, da ciò che resiste alla significazione” (Rancière).

È su questo terreno d’indistinzione che intervengono i lavori più riusciti di Manifesta 12. L’installazione sonora The Third Choir (2014), di Lydia Ourahmane, – la prima opera a essere legalmente esportata dall’Algeria dal 1962 – composta da venti barili vuoti di petrolio Naftal sul fondo dei quali altrettanti cellulari, impostati sulla stessa frequenza FM, riproducono i rumori di una monotona atmosfera industriale: l’opera è assieme lotta all’asfissiante burocrazia algerina e materializzazione simbolica delle migrazioni. Il semi-documentario sperimentale in tre parti di Melanie Bonajo, Night Soil (2016), un’esplorazione, a tratti umoristica, di alcune modalità di disconnessione dalle logiche del capitalismo; i personaggi dei tre film ingaggiano un inedito e radicale rapporto con gli elementi naturali, che l’artista olandese riesce a far convivere con un’immagine filmica intesa come display e messa-in-scena empatica. Il legame tra uomo e mondo vegetale è invece esasperato nelle visioni eco-queer di Zheng Bo, che in Pteridophilia (2016 – in corso) mostra sette giovani ragazzi impegnati in atti di fusione panica con le felci di una foresta taiwanese, o creativamente rielaborato, come in The Drowned World (2018) di Michael Wang, che fa brillare di verde l’acqua di una piscina dell’Orto Botanico grazie a dei cianobatteri. Mentre Nora Turato, nell’installazione-performance i’m happy to own my implicit biases (malo mrkva, malo batina) (2018), ospitata nell’edificio tardo-cinquecentesco dell’Oratorio di San Lorenzo e ispirata alle donas de fuera siciliane – le “donne dell’altrove” perseguitate durante la dominazione spagnola –, si concentra sulla costruzione di uno spazio immersivo ed emozionalmente tonalizzato attraverso la modulazione della voce, invitando alla resistenza al sessismo e agli stereotipi di genere.

In piena sintonia con gli spunti di Manifesta 12, questi lavori rivelano un rinnovato sentimento dell’alterità. Ci parlano di un’identità costruita sulla fatica dell’incontro con l’altro da sé, su un processo di vicendevole co-individuazione. Segretamente, sembrano suggerirci che il significato della parola coesistenza andrebbe chiesto alle piante. Da sempre alla periferia del pensiero occidentale, eppure paradigma dell’essere-nel-mondo, le piante sono “il più puro osservatorio per la contemplazione del mondo nella sua interezza. Sotto il sole o le nuvole, nel mescolarsi all’acqua e al vento, la loro vita è un’interminabile contemplazione cosmica che, non dissociando gli oggetti e le sostanze o, in altri termini, accettando tutte le sfumature, arriva a fondersi con il mondo e a coincidere con la sua sostanza” (Emanuele Coccia, La vita delle piante, Il Mulino, Bologna 2018). Forse il senso della coesistenza è tra queste pieghe, in questa resa incondizionata alla vita; ce lo insegnano le piante.