In occasione della mostra dedicata a Mario Merz, “Il numero è un animale vivente”, a cura di Stefano Raimondi e Patrizia Nuzzo, frutto di una collaborazione tra i Musei Civici di Verona – Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, ArtVerona e la Fondazione Merz nel contesto della seconda edizione del format Habitat, il Time Machine propone la pubblicazione di due testi dall’archivio di Flash Art per approfondire la vita e l’opera dell’artista italiano. Habitat è un progetto che indaga la relazione tra l’opera, lo spazio e il pubblico offrendo ai visitatori l’opportunità di misurarsi con la fisicità e la dimensione spaziale delle opere.

Le prime opere pittoriche di Mario Merz, agli inizi degli anni Cinquanta, erano, nella Torino difficile e pavesina di quegli anni, delle opere nuove e sorprendenti in quanto prime manifestazioni dell’Informale, con cadenze espressioniste. In mezzo al realismo, al neocubismo, al concretismo dilaganti, il giovane artista si era volto subito verso una poetica aperta, affidata al caso, alla materia, al gesto. Ai geometrismi chiusi della tradizione cubista-costruttivista, alla progettualità e ai contorni netti e regolari delle forme concretiste, Merz propose la ricerca dei valori “naturali” della vita, dell’organico, della psicologia del profondo. Il suo lavoro di quegli anni è stato chiuso, condotto tra ripensamenti e difficoltà; scarsi i contatti con gli altri pittori torinesi, tra cui principalmente gli “eretici” Mattia Moreni e Luigi Spazzapan, due emblemi di libertà e ribellione. A Moreni, più anziano di lui di qualche anno e che lascerà Torino agli inizi degli anni Cinquanta, lo avvicinava il coinvolgimento esistenziale nella pittura, uno stile di vita; e così Spazzapan che, pur appartenendo a un’altra generazione, determinava allora a Torino, con il suo isolamento enragé, una composizione viva e stimolante per il conservatorismo della città.

La pittura di Merz di quegli anni è densa di materia e con declinazioni biomorfe, focalizzate su un’analisi macroscopica della natura, indagata nelle sue componenti genetiche, più che descritte, intuite, da pennellate rapide, nervose, irregolari. Interesse da porsi forse anche in relazione anche con gli studi in medicina di questo periodo, presto interrotti per dedicarsi solo e unicamente alla pittura.

La guerra poi, e la liberazione che lo vide antifascista tra i primi, giovanissimo partigiano, e scontare mesi di carcere, lo portarono verso quella dimensione o assonanza linguistica e di comunicazione con gli eventi, siano essi politici, sociali o culturali, che contraddistingueranno da allora tutta l’opera di Merz. Dimensione che egli traduceva in una rapidissima pittura informale-espressionista, tutta orchestrata nelle sfere dell’organico, carica di valenze plastiche, assai vicina alle sue grandi tele che dipingerà a partire dagli anni Settanta, con immagini di animali mitici.

La sua problematica di quel periodo era quella di superare la bidimensionalità del quadro, uscirne mediante la pittura stessa; da qui l’accumulo materico del colore sulla superficie, che in taluni quadri, paradossalmente, aveva raggiunto lo spessore di parecchi centimetri. Lo stesso Merz ricorda (in un’intervista rilasciatami nel ’72) l’episodio di un quadro allora eseguito a Pisa, sulla cui superficie aveva usato tutti i tubetti di colore esistenti nella città: “Volevo fare un quadro, però nello stesso tempo sentivo che non andava bene fare un quadro; per quale motivo fare un quadro? E il quadro è diventato spesso quindici centimetri, e pesante, per cui in realtà c’erano dentro tutti i tubetti di colore di Pisa, ed è finito quando non c’erano più colori. È stata una cosa… non audace, ma semplicemente reale.”

Questo episodio è anche citato da un artista torinese (in un’intervista rilasciata nel ’74): “Ricordo che Mario Merz ha lavorato per un anno, chiuso in un capannone di una scuderia vicino a Pisa, per preparare una mostra che avrebbe dovuto fare alla Galleria Notizie di Torino nel ’62. E poiché era quasi ora di fare la mostra, sono venuti Tapié, la Lonzi, Pistoi… e non li ha fatti entrare dicendo… la mostra la sto preparando! Il giorno della mostra era tutto pronto (cataloghi, inviti) e lui non arrivava. Finalmente giunse, e sulla macchina aveva solo un quadro, che era spesso quindici centimetri! Aveva lavorato tutto l’anno, sempre pitturando sul quadro! E quando l’hanno alzato, è crollato tutto!”. Agli inizi degli anni Sessanta, la frequentazione di Pinot Gallizio, e del Laboratorio Sperimentale d’Alba, lo avvicina a una situazione internazionale, esterna a quella torinese, dalla quale spesso evadeva con frequenti soggiorni in Svizzera e a Roma.

La pittura industriale di Gallizio con rotoli lunghi anche settanta metri, con intenti ambientali, e la cultura Cobra portata ad Alba da Asger Jorn e Constant, pongono di fronte al giovane artista torinese aperture e problemi che aumentano ancor più la tensione del suo difficile lavoro.

Molto prontamente questo clima è stato colto da Carla Lonzi (che è stata una tra i critici d’arte più acuti di quegli anni), che nella presentazione di una sua personale alla Galleria Notizie nel ’62 così scriveva: “Mario Merz deve essersi accorto fin dall’inizio della sua attività di pittore, una decina di anni fa, che in lui il dipingere rispondeva a un procedimento talmente ingiustificabile, che il suo modo di affrontare la tela e condurla a una riuscita si profilava così caotico da escludersi ogni possibilità di identificare la propria con una delle fenomenologie pittoriche note alla cultura… La sua vita stessa, peraltro, si andava costituendo in maniera singolare e come respinta ai margini, senza prospettive, senza ambizioni, sempre sul punto di perdersi in esperienze fallimentari. (…) Le sue opere dal ’52 a oggi hanno la stessa caratteristica: non si agganciano a nulla, non entrano nell’alveo di una cultura che offra loro dei termini noti in cui orientarsi; se viene un paragone è con i primi espressionisti tedeschi”.

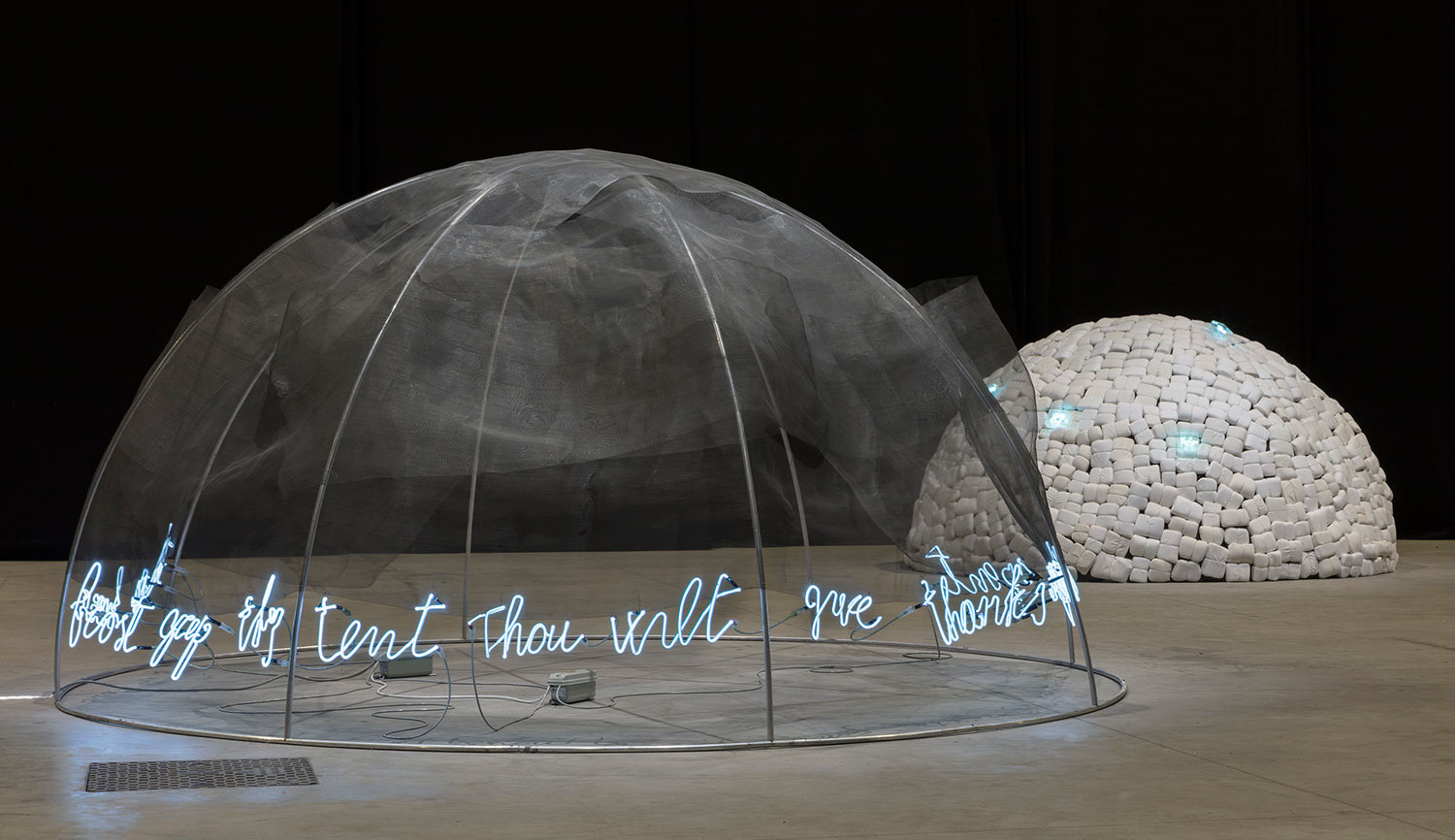

L’ampliamento del concetto di pittura e di scultura è da Merz messo a fuoco a metà degli anni Sessanta, periodo in cui supera il telaio quale supporto di un processo artistico che è la pittura, spostandone il significato su nuovi rapporti di materiali, quotidiani ed effimeri, in relazione tra loro, in una nuova esperienza estetica. Nascono così le strutture in divenire, nelle quali l’energia della propria vitalità diviene visibile e che da Bicchiere e bottiglia trasparenti e l’Impermeabile al neon del ’65, il Teatro-cavallo e Cono portante del ’67, giungono agli “Igloo” del ’68 e ai “Tavoli” del ’70.

Questo lavoro sui materiali è contraddistinto dalla mobilità della realizzazione, attraverso concatenazioni di elementi che vivono nella precarietà ed empatia della loro costruzione e del loro rapporto: cera, gomma, pietra, vetro, metallo, neon, giornali; e poi frutta, legno, fascine, tratti dal mondo organico, vegetale e industriale (in una interazione di nature e civiltà), da lui reinventato in un ordine che non è mai accumulazione o assemblaggio, ma “proliferazione”, cioè secondo un’organizzazione strutturale interna di crescita.

Appare così la “logica ciclica” di Merz, secondo un metodo di pensiero proprio della biologia, da lui applicato nelle opere attraverso una propria lettura dei sistemi genetici: la spirale, i corpi conformi, la serie Fibonacci. Un lavoro che lascia alle spalle definizioni ed etichette, e che per molti lati si isola dalle contemporanee esperienze torinesi dell’Arte Povera, in quanto ogni elemento materiale da lui usato è un archetipo naturale tautologicamente presentato, in unione ad altri, in una “rappresentazione” di tipo cosmologico quale solo Fontana, operando sullo spazio, tempo e materia, aveva espresso.

In esso, i materiali divengono supporti per nuovi scandagli tra realtà, oggetti, fino allora divaricati: una dimensione nuova, vorticosa e in continua trasformazione, vicina a quella sociale. I referenti sono tratti dal repertorio del primitivo, dell’organico, del primario, dell’universale: l’igloo è la forma organica per eccellenza, antica piccola dimora dell’uomo e mondo insieme: tenda rotonda dei nomadi, e analogia con la testa umana nel suo passaggio dall’interno all’esterno e viceversa; la tavola, “una porzione di terra che si alza” e luogo di lavoro, è a sua volta archetipo e architettura; ed entrambi rimandano alla spirale, come forma e come concetto dinamico.

La spirale, figura geometrica presente in natura quale sistema di crescita e nel mito (non è forse il Labirinto?), è stata usata da Merz, come lui stesso ha dichiarato, “quale simbolo del tempo, espansione del centro verso la periferia”, sottolineandone il senso della velocità e della progressione a vortice. Contemporaneamente compaiono i grandi animali preistorici (“Ridisegnare gli animali… faccio questo perché riconquisto il problema dell’esterno, mitico; l’arte è possibile farla in senso mitico. Rivaluto una natura mitica perché in realtà questa natura non esiste più” ha dichiarato Merz a Bruno Corà nell’81) precipuamente a corpi conformi con i quali Merz identifica il movimento della natura.

L’artista torinese reinventa così “un’immagine elementare” dalla morfologia dell’informe, in cui appaiono animali antichissimi, fascine, vetri rotti, rami spezzati, tele, frutta immessi nello spazio ambientale, al quale sono legati da un rapporto situazionale e trascinante, in quanto realizzati sempre con materiali caduchi o immagini del luogo. Molte volte questi elementi sono trafitti da luci al neon, colorate, che divengono scrittura dello scorrimento, o simbolo di rigenerazione alternate.

Le tele, le fascine, gli igloo trafitti dal neon sono, dice Merz, “due tempi che si incrociano” e dei quali ha saputo cogliere il lampo in cui scatta polarmente il senso del simbolico, del sensibile, del mentale: il colore e la velocità della luce; la quantità della serie numerica e gli animali preistorici o la foresta.

Lo spazio e il tempo sono da Merz esplorati unendo alcune delle ricerche alla serie Fibonacci: la serie numerica che ha in sé il movente stesso dell’accelerazione, mediante un segno a spirale organizzato matematicamente. Come Le Corbusier intendeva proporre il Modulor — costruzione teorica in sequenza di sezioni auree disposte come una serie di Fibonacci — quale nuovo strumento di misura armonica a scala umana la cui chiave è il numero, così Merz usa questa serie come referente e sintesi dell’energia attiva, della pulsione vitale di crescita e del respiro reale, trasposto nelle sue opere come misura della natura e dell’architettura.

In un mondo, quale l’attuale, sottoposto a un enorme e traumatico sforzo di accelerazione, Merz traspone una serie numerica (quella che Artaud chiamava “il battito arterioso delle cose”) presente in tutti i fenomeni di sviluppo e di crescita della natura, un mezzo di normalizzazione, di lettura del reale.

Per Le Corbusier il Modulor ha rappresentato la possibilità di creare illimitate combinazioni di misure armoniche in rapporto alla statura dell’uomo, in architettura e in urbanistica; per Merz la connessione della serie Fibonacci alle sue opere è vertiginosa grafia spiralica di un linguaggio delle proporzioni, legato alla misura dell’uomo, in rapporto all’ambiente e all’universo.

Negli anni Settanta, accanto ai materiali da lui usati, appaiono grandi tele grezze dipinte velocemente, secondo cadenze materiche espressioniste assai vicine alla sua pittura informale degli anni Cinquanta. Si apre un altro periodo, felice, del suo percorso, mediante una pittura a immagini analogiche talmente rapide nel rapporto immediato tra pulsione e linguaggio da divenire incessante metamorfosi.

La sua pittura attuale è dunque fatta di segni che partono da dimensioni interne per raggiungere un accordo panico con il mondo, attraverso immagini mitiche di grande forza visionaria e drammatica.

La sua lettura del mondo non è nichilista, o di ripiegamento o spossamento interiore. Essa è ricerca di comunicazione, di conoscenza, di analogie e connessioni, e dispiegata sempre, con grande forza e violenza, in immagini spettacolari. In questo senso, nei suoi dipinti vi è un’acustica dei segni, delle forme e dei colori radiante, sonora e acuta come la sensorialità visiva che essi emanano. Vi è poi un’interazione importante, quale è riscontrabile in pochi artisti, tra la sua pittura, il suo lavoro, e il suo essere-nel-mondo, il suo agire la vita quotidiana attraverso l’eloquio, il gesto, il comportamento, talora clamoroso e talora schivo, ma sempre improntato a una comunicabilità immediata, a una profondità fulminea di pensiero e di giudizio.

Connotazioni che da anni lo hanno portato alla comunicazione e all’amicizia con la nuova generazione di giovani artisti (ricordo la sua disponibilità a partecipare a un’opera collettiva con gli allora molto giovani Marco Bagnoli e Remo Salvadori e con Giulio Paolini sul palcoscenico del Teatro Gobetti di Torino nel 1977), che riconoscono in lui e nella sua opera il crogiuolo di idee e di eventi linguistici dell’arte d’oggi.