Se si pensa a un immaginario storyboard composto dalle immagini sottratte da Irene Fenara alle videocamere di sorveglianza, vengono in mente, per differenza, alcune note sequenze de La finestra sul cortile (1954) di Alfred Hitchcock, dove scene compresenti e sincroniche tra loro sono parte di un unico edificio, incorniciate da una serie di finestre. Come per il protagonista della pellicola, il fare di Fenara – bolognese, classe 1990 – porta con sé un nonsoché di voyeuristico. È difficile, infatti, negare tale matrice operazionale nel processo dell’artista, se si pensa al suo sguardo ossessivo quotidiano intento a setacciare, tramite lo spazio schermico, il girato prodotto worldwide dalle videocamere di sorveglianza e caricato online. Eppure, ci si muove in un universo differito dall’atto del guardare incuriosito e intromissivo.

A differenza di quanto accade al fotoreporter Jeff, Fenara non è troppo interessata alle azioni umane e filtra poeticamente le registrazioni di sorveglianza, portando alla luce il potenziale espressivo, meccanico e automatizzato prodotto dagli odierni strumenti tecno- e bio-politici. Nei confronti di tali dispositivi, il gesto dell’artista è insieme poetico e antropologico, sfidante e dialogante. Da un lato, con un fare pirata, l’artista scardina la funzione della macchina, la finalità cui l’essere umano destina tali oggetti, mostrandone il contraddittorio: con un facile accesso ai dati delle videocamere di sorveglianza, vi è realmente un controllo in termini di sicurezza e di privacy? Chi controlla chi? Dall’altro lato, il fare è dialogante: l’artista intraprende un rispettoso dialogo con gli occhi delle videocamere e, interrogando la realtà da essi generata, sembra paradossalmente e delicatamente prendersene cura. Fenara ne salva le tracce visive, destina la loro memoria a breve termine a una seconda vita trasformandole, mediante i processi propri della post-fotografia, in immagini stampate, in opere-documento – a volte surreali – della realtà odierna (il girato delle videocamere di sorveglianza sparisce infatti allo scadere delle 24 ore successive).

Questo doppio e complementare processo caratterizzante la ricerca dell’artista affiora nella sua personale ospitata al MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli. Visibile fino al 25 gennaio, è il risultato del premio-mostra vinto da Fenara nella cornice della 63ª edizione dello storico Premio Termoli, tra i più longevi nel panorama italiano, inaugurato nel 1955. Intitolata “Le buone ombre” e curata dalla direttrice Caterina Riva, l’esposizione è asciutta, senza fronzoli nelle soluzioni allestite. Si articola in due macroaree in un percorso narrativo sagacemente pensato, aderente alla specifica storia architetturale dell’istituzione, che ha mantenuto nel suo aspetto attuale la pianta circolare a moduli laterali, testimonianza della sede dell’antico mercato rionale su cui sorge oggi il museo.

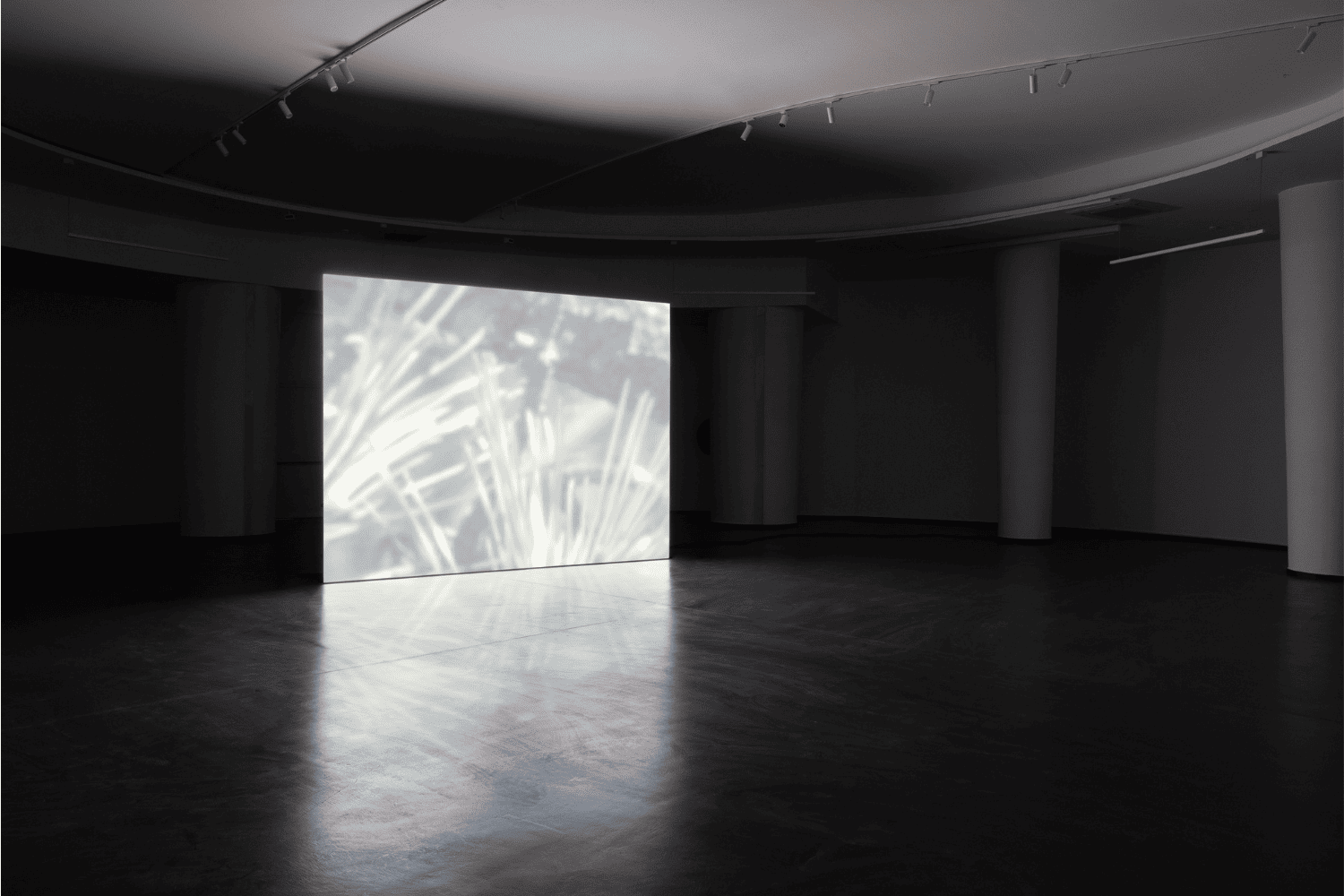

Nella sala centrale si è accolti dalla luce di Supervision (Panorama) (2024), una grande installazione video a ledwall che mostra la registrazione vergine di una videocamera impazzita a New York, le cui riprese di un paesaggio indistinguibile e impercettibilmente intermittente – a tratti urbano, a tratti aeriforme, a tratti vegetale – irradiano l’ambiente. L’opera gioca con la luce naturale del lucernario presente nello spazio, la cui atmosfera cangia con il mutare delle ore del giorno. Tale soluzione era già stata sperimentata dall’artista un anno fa nella sua personale presso la galleria ZERO… a Milano, il cui titolo, Grandi Lucenti, sembra peraltro avere una soluzione di continuità con quello scelto per il progetto termolese, Le buone ombre. È un lavoro fatto di luci, e lo è prima di tutto su un piano tecnico e mediale, poiché Fenara lavora con stampe fotografiche e video proiezioni, scritture e animazioni di luce per eccellenza. Con questa mostra, sulla scia della precedente, l’artista ricerca l’incontro alterato tra gli effetti della luce naturale e la capacità di visone dello sguardo meccanico, come accade nella serie di fotografie presentate nella stessa stanza, sulla parete circolare.

Inedite, archiviate nel tempo dall’artista, queste opere di piccolo formato compongono la serie Supervision (2024) e fanno da contrappunto al ledwall al centro della grande sala. Mostrano una ripetizione mai uguale a se stessa, a tratti surrealista e sci-fi, dove ciò che sembra familiare è insieme alieno. Uguali una all’altra per inquadratura, dimensione e soggetto, mostrano l’interazione tra le condizioni ambientali e il processo di videoregistrazione, ovvero come la luce e le caratteristiche ottiche del kinoglaz mutino col passare delle ore del giorno, influenzando la rappresentazione del soggetto. Inserendosi in un filone longevo nella storia dell’arte, che ha interessato tanto la pittura quanto la fotografia tra Ottocento e Novecento – dalle indagini neoimpressioniste alle sperimentazioni su pellicola di Moholy-Nagy, Man Ray o Dora Maar – Fenara si apre a una più ampia riflessione che abbraccia il ruolo delle immagini nell’era della sorveglianza e ne sperimenta le specificità materiali ed estetiche. Mostra la capacità di guardare della videocamera di sorveglianza e invita ad interrogare lo sguardo di noi spettatori, allenando la consapevolezza sulle logiche di visione e controllo contemporanee, senza mai tradire una visione poetica.

Superato lo spazio centrale, nelle più piccole sale della mostra che ricordano nella modalità di fruizione intime cappelle votive, l’artista accosta diverse stampe fotografiche che compongono le serie principali della sua ricerca, “Supervision” e “Self Portrait from Surveillance Camera”. Tra le opere esposte più conosciute di Fenara, Self Portrait from Surveillance Camera (2019) e Self Portrait from Surveillance Camera (2021) sono autoritratti dell’artista dove a cambiare è solo l’ambiente che la circonda; selfie ambientali sempre uguali a se stessi, testimonianza del primario e spiccatamente concettuale interesse dell’artista per le dinamiche di visione e registrazione e per i posizionamenti critici e politico-civili che ne derivano.

Più che seguire un andamento cronologico, l’accostamento dei lavori appartenenti alle due serie avviene per associazioni visivo-coloristiche che – nell’asciuttezza precedentemente sottolineata –finiscono per divenire il tema stesso, suggerendo la tendenza nella poetica dell’artista a considerare l’intrinseca qualità pittorica delle immagini post-fotografiche, ma anche post-filmiche, con le quali opera. La predilezione per il confronto con il linguaggio pittorico si manifesta in alcune opere di “Supervision”. Sono paesaggi appena accennati, rarefatti, che compongono tutti insieme una partitura fantasmagorica e immaginifica, in una presa sul mondo insieme inevitabilmente chirurgica e coraggiosamente incantata. Nella prima stanza, in Supervision (2024), l’artista inquadra un fotogramma floreale sgranato, composto da toni rosa e verdi, la cui resa cromatica si avvicina a quella di un acquarello o alla pennellata mossa e impressionistica della celebre serie delle ninfee di Monet. La scelta dell’artista di realizzare le stampe fotografiche su carta baritata conferisce alla superficie un’opacità materica, tanto che nell’osservare l’opera a una certa distanza ci si illude della presenza di una macchia d’acqua sulla “tela” che ne espande le cromie stampate. Ancora, nella terza stanza, Supervision (2024) mostra un paesaggio innevato e crepuscolare, illuminato in primo piano da un’evanescente griglia di color giallo limone. Tale sovrapposizione sembra di primo acchito rimandare alla tecnica della doppia esposizione, ma non è altro che un effetto ottico dell’occhio meccanico che inquadra la scena.

Sebbene superficiali, tali osservazioni non sono trascurabili, poiché la componente materiale tridimensionale attribuita da Fenara al materiale girato, ininterrotto e teso all’obsolescenza programmata, è un aspetto costitutivo nel processo di risignificazione del visuale messo in atto dall’artista. Fenara, mediante un processo fatto di movimenti (posizionarsi in fronte alla telecamera) o di screen-shot (la selezione del o dei frame) si riappropria dell’immagine della macchina, consentendo la visione delle immagini da lei prodotte, comprese quelle che l’occhio umano non riesce a percepire nel moto dell’oggetto. Nel tendere nelle sue opere sempre più verso la ricerca della luce e colore, con un atteggiamento d’archivista l’artista visiona, seleziona e registra immagini deragliate, fatte di dati e software che informano e agiscono il mondo. Teatro dell’inconscio ottico, “Le buone ombre” inscena immagini luminose e oscure, magiche e spettrali, oniriche e allucinatorie che concretizzano l’esistenza ignorata di luoghi, oggetti e funzioni, trascurata eppure esistente.

Frutto di una selezione curatoriale seria e meritevole, che accosta autori più celebri a nomi meno noti nel sistema dell’arte, accompagnano la personale alcune opere protagoniste delle edizioni passate del Premio e parte della collezione del museo. Nel creare una narrazione che ruota intorno all’idea della rappresentazione del paesaggio, della luce, degli astri e dell’atmosfera – tra i lavori più dialoganti, l’olio su tela Paesaggio (1988) di Renato Marini, l’acrilico Levitazione Cielo Quadrigetto (1969) di Antonio Carena e la composizione in quattro elementi La luna (1979) di Nanda Miceli –, si espande la componente intermediale e tematica della mostra di Fenara.