Danza d’auto acrobatiche. L’appuntamento al Monster Truck Show: le fiamme divampano controllate creando un cerchio di fuoco intorno al pilota. Avvicino il mio fianco al suo mentre la macchina rossa che prende la rincorsa lo attraversa. Fiammante, che parola perfetta, penso. Lui incolume, in bilico come una ballerina, con quel casco bianco blu e rosso che gli copre il volto, per sempre. Lancio uno strillo mentre la voce francese nell’altoparlante eccita il pubblico. Cerco la sua mano e la stringo. Lei tocca uno sportello scintillante e lucido, la sabbia sugli stivali, il luna park e la pancia piena. Intorno a noi le macchine sono sexy e mortali (che muoiono, non che uccidono). I tir a metà se le mangiano. Sbirciamo dentro al corpo di un’auto in frantumi e ridacchiamo, è calpestata da chi è più forte e ci facciamo fare una foto abbracciate di fronte al suo scheletro. In un istante abbiamo tutto quello che ci permette di dire: questa giornata è una forza. Siamo al sicuro in uno spazio violento.

Guardo Acciaio (2024) di Valentina Parati e poco dopo mi ritrovo a cercare tra i film scaricati Initial D: The Movie – Legend 1: Awakening (titolo originale 頭文字D), un film giapponese del 2005 diretto da Andrew Lau e Alan Mak, tratto dall’omonimo manga di Shuichi Shigeno. L’avevo trovato per caso anni fa, mentre ero finita in un rabbit hole di poster manga giapponesi di fine anni Novanta. Cerco la traccia nella mia mente e mi si rivela poco dopo, attraverso un’associazione di parole e immagini: infanzia, motori, velocità, trauma, evoluzione, metallo — il circuito completo. L’unico punto in cui non si incontrano: uomini e macchine da un lato, non-males e motori dall’altro.

In D: The Movie, fin dall’età di circa tredici anni Takumi inizia a fare consegne di tofu per suo padre che gestisce una piccola bottega, guidando la Toyota AE86 di famiglia lungo la tortuosa strada di montagna che porta all’hotel sul Monte Akina. Per trasformare queste consegne in un vero e proprio addestramento, il padre impone un vincolo apparentemente semplice ma efficace: Takumi deve guidare con estrema delicatezza, senza mai far cadere nemmeno una goccia d’acqua da un bicchiere posizionato sul cruscotto. A Takumi le macchine non piacciono, e almeno all’inizio non gli piace nemmeno guidare. Ma l’infanzia non è mai una scelta — ci tocca, e con ciò che ci viene dato dobbiamo, in qualche modo, farci qualcosa. Acciaio, quindi, scivola dallo stesso punto di partenza — l’infanzia tra i motori — ma lo fa senza traiettoria. O meglio, la traiettoria la esplode. Qui il motore non è allenamento, destino o vincita (perlomeno non nel senso patriarcale del termine): è rumore costante ed ereditato, una memoria che vibra con il suo peso specifico. È qualcosa che rimane addosso come un trauma da trasformare, o come l’odore di benzina. C’è chi lo ama e lo cerca. Chi non lo sopporta. E chi lo odia ma, ogni volta che si ferma a fare rifornimento, non riesce a non respirarlo.

Acciaio vive in un’infanzia di superfici lisce e demolitori, di gare di camion e officine e dinamiche affettive disfunzionali. I suoni meccanici diventano ricordo, poi identità. Dentro questo paesaggio di metallo e detriti, la madre al volante — sempre in viaggio, sempre presente — trasforma l’auto in casa, rifugio mobile in un ambiente familiare attraversato da rumore e assenza di parole.

Ho sempre evitato di scrivere di film, perché il film prima di diventare immagine è parola scritta. Avevo paura di dover fare il procedimento inverso e, nel farlo, di perdermi negli strati più superficiali di un’immagine, in un tentativo di ritornare alla parola. Acciaio però la parola la cerca, anche se la nasconde tra frames quasi perfetti di macchine veloci, lunghe luci stradali e acciaio che brilla nella nebbia della provincia italiana. Trovo la parola transizione (ma anche potere, violenza, strappo, trauma, amore, desiderio: l’erotico dell’oggetto). La parola si riflette in ogni superficie piana di metallo. La parola non c’è perché è difficile dirla, tirarla fuori mentre si traduce l’esperienza autobiografica in storia. Per un momento infatti, la parola si perde, sfreccia, ed è difficile afferrarla.

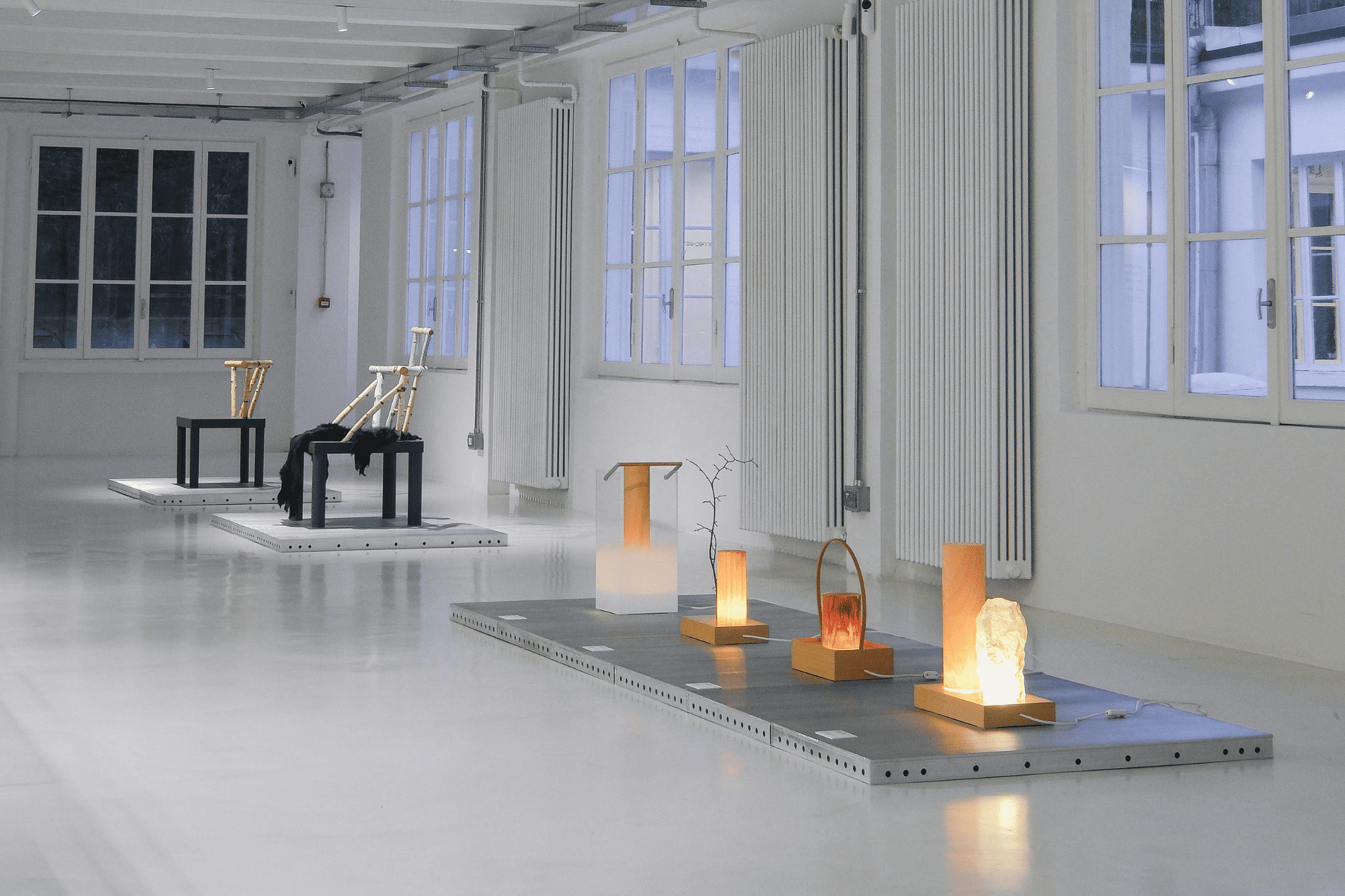

Diviso in tre atti, Acciaio vuole essere una radice per una storia più lunga, ancora in via di sviluppo come mi conferma Valentina Parati, che parte dall’infanzia e arriva fino all’alba dell’età adulta — anche se quest’ultima ancora non si vede. È un inizio, un micro schianto di immagini che introducono a una storia che si allaccia a vite distanti, infantili, eppure così adulte, perché erotiche e in parte processate, per quanto possibile.

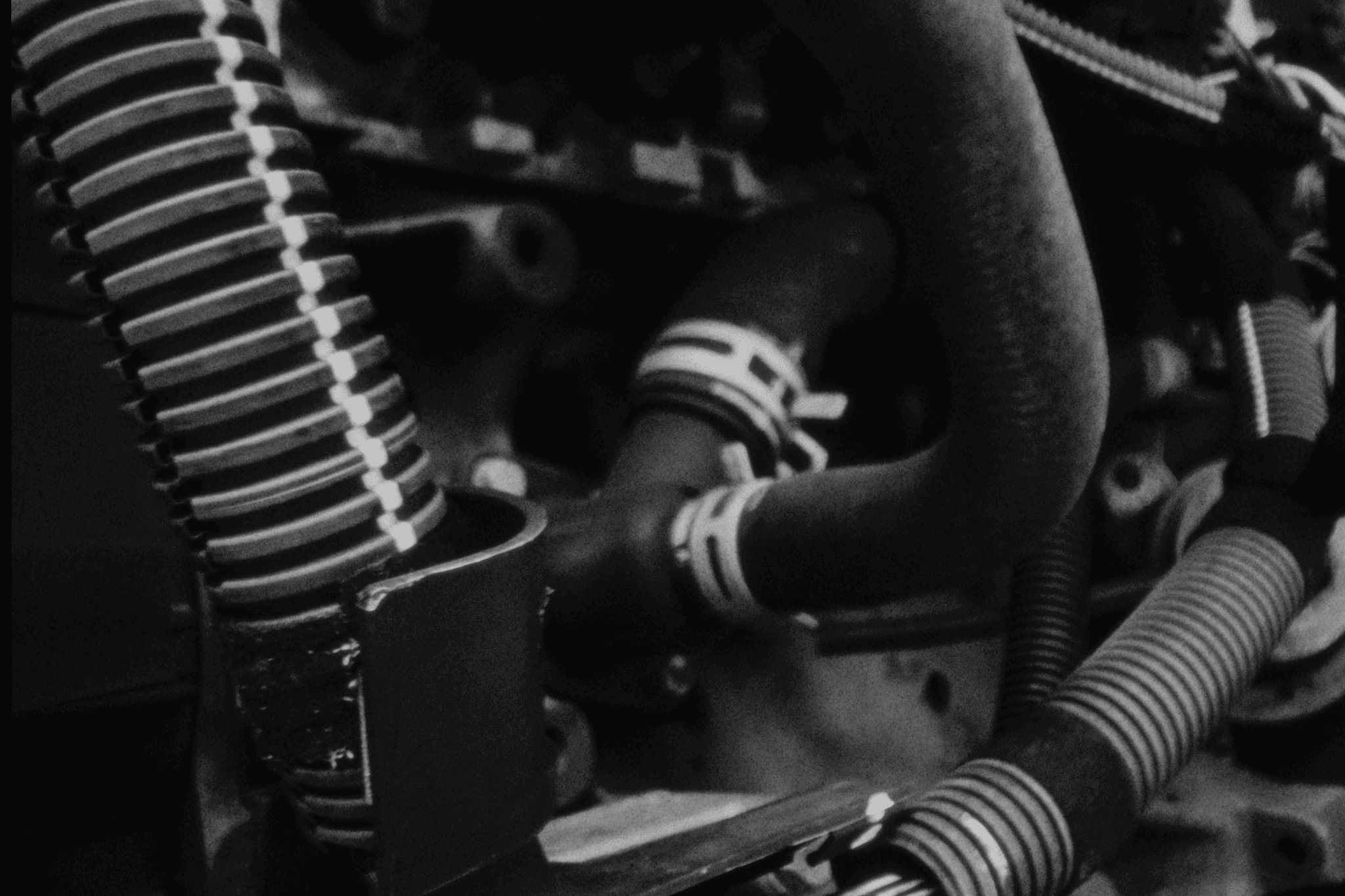

Dentro Acciaio ogni oggetto ha un peso affettivo e specifico: la macchina da corsa ammaccata, le mani prima separate dal vetro e poi intrecciate di madre e figlia. I sedili come cuccia. L’interno del motore con i suoi tubi e connessioni, un organo che pompa. L’acciaio come genealogia: il corpo familiare tradotto in metallo, combustione, distacco e poi distanza. La meccanica diventa colonna sonora, e il suono diventa lingua: quella con cui si racconta una crescita fatta di ferri, demolizioni e assenze, in un paesaggio dove l’acciaio è insieme casa, protezione e minaccia. Che poi a pensarci, è solo un modo poetico per dire che certe eredità non si scelgono.

Questa trasmissione meccanica e inevitabile si rivela in Acciaio: un’autoficion che nasce tra i motori di una famiglia imperfetta, tra le autostrade, e quella forma di insegnamento non richiesto ma inevitabile, che finisce per modellare la materia stessa dell’immagine. Lei —madre— è presenza enorme. Tiene il volante con entrambe le mani a reggere il mondo (mondo = i sedili posteriori dell’auto). È una forza che contiene e un rifugio che stringe forte. Davanti, la macchina distrutta: un relitto di potenza. Da lì parte tutto — la corsa, il rumore, la paura. È lui ad averle presentato il mondo dei motori: la forza che si piega, il suono che copre ogni cosa. Poi, le rotture. Tra loro resta un linguaggio di gesti meccanici e silenzi emotivi, in forma di catorcio. Guardare Acciaio significa provare a entrare nelle maglie ossessive e taglienti delle sue immagini, riconoscere i gesti che si ripetono, gli strati di senso, i simboli che emergono e poi si nascondono nei gesti. Capire dove la scia ereditata finisce e dove comincia la visione — e come le due cose si confondono, per poi incontrarsi di nuovo per generare una storia nuova.

Il motore si fonde mentre scende il tramonto lungo la tangenziale del litorale. Il cielo da arancione sfuma al blu acceso. I Liturgy in sottofondo e un odore di ferro caldo e olio bruciato che riempie l’auto. Abbasso il finestrino e controllo la strada: guidavo veloce ma ora restiamo immobili dal benzinaio, i fari delle altre auto che ci passano accanto. Un filo di fumo sale dal cofano, il vapore del liquido di raffreddamento che si consuma. Apro il cofano e aspetto qualche minuto prima di controllare l’olio e l’acqua per non ustionarmi. Donne e motori. La guardo che mi guarda e le sorrido. Faccio una foto perché l’immagine che vedo funziona. Il carro attrezzi arriva che è già buio, con il gancio che dondola. Ci tira su e ci trascina a casa. E penso che anche le macchine muoiono, ma lo fanno quasi sempre facendo molto rumore.