Artista e ricercatrice tra Londra e l’Italia, Alessandra Ferrini da anni indaga le eredità coloniali e fasciste inscritte nella cultura visiva italiana, intrecciando archivi, genealogie familiari e istituzioni museali in un lavoro che è al tempo stesso storico, affettivo e politico. Dal suo primo film Negotiating Amnesia (2015) fino alla recente mostra “I Saw a Dark Cloud Rise” (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, 2025), la sua ricerca mette in tensione la visione e il potere, la tecnologia e la memoria, la responsabilità e il desiderio. In questa conversazione, Ferrini ripercorre le origini e le stratificazioni della sua pratica: dalla riflessione sulle genealogie tecnologiche della guerra alla necessità di forzare lo sguardo museale, fino al rifiuto di una pedagogia dell’espiazione.

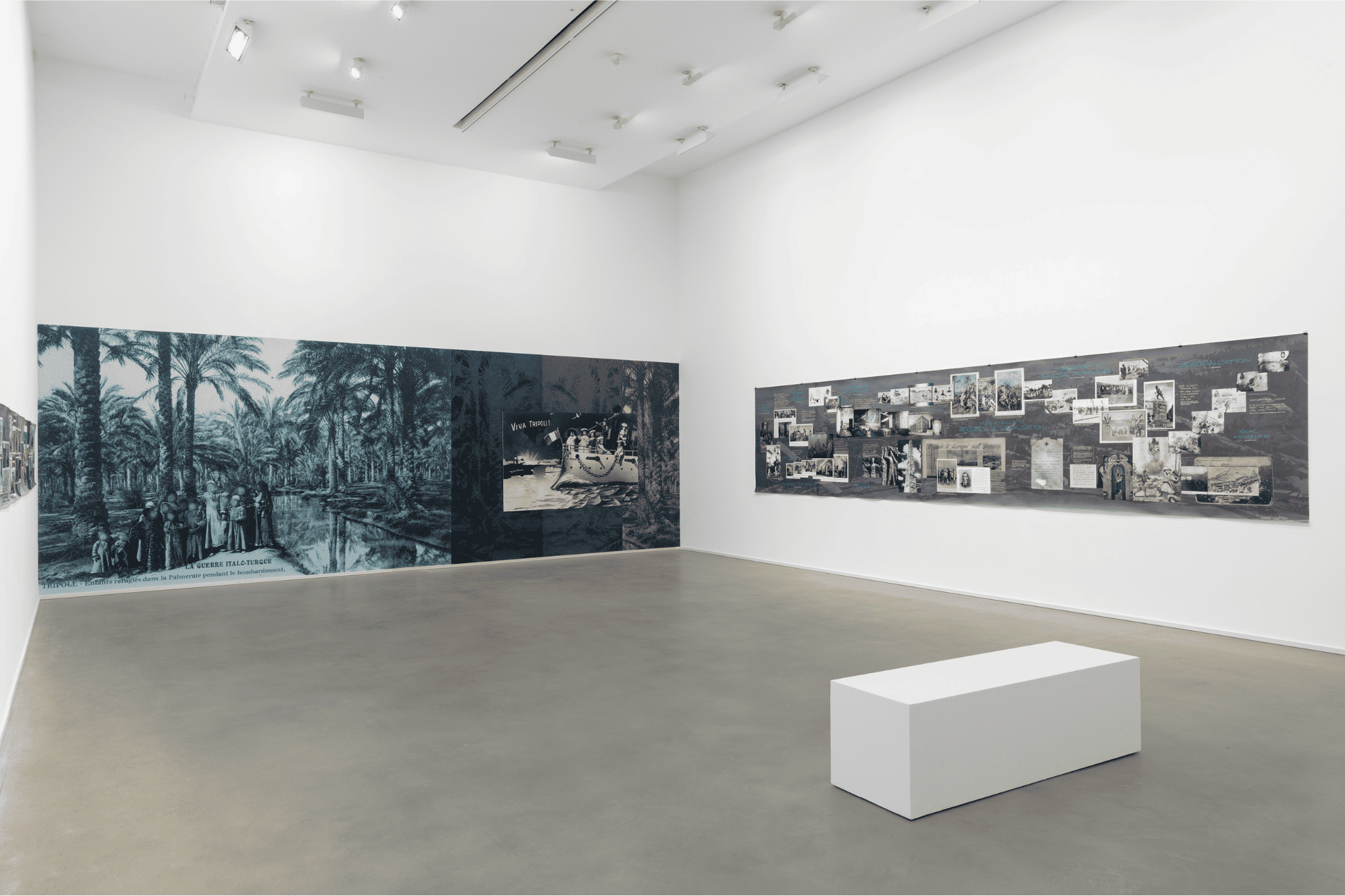

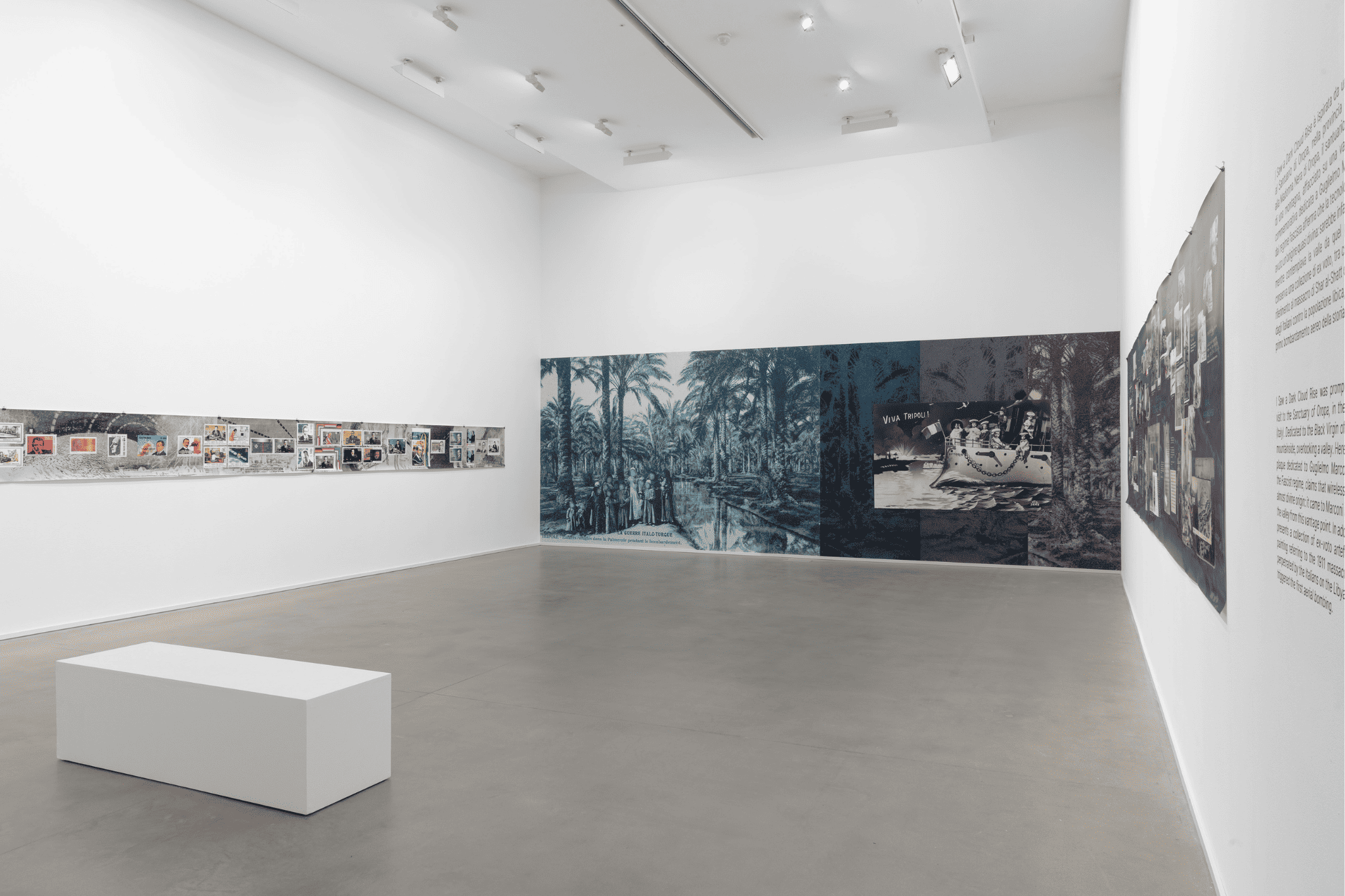

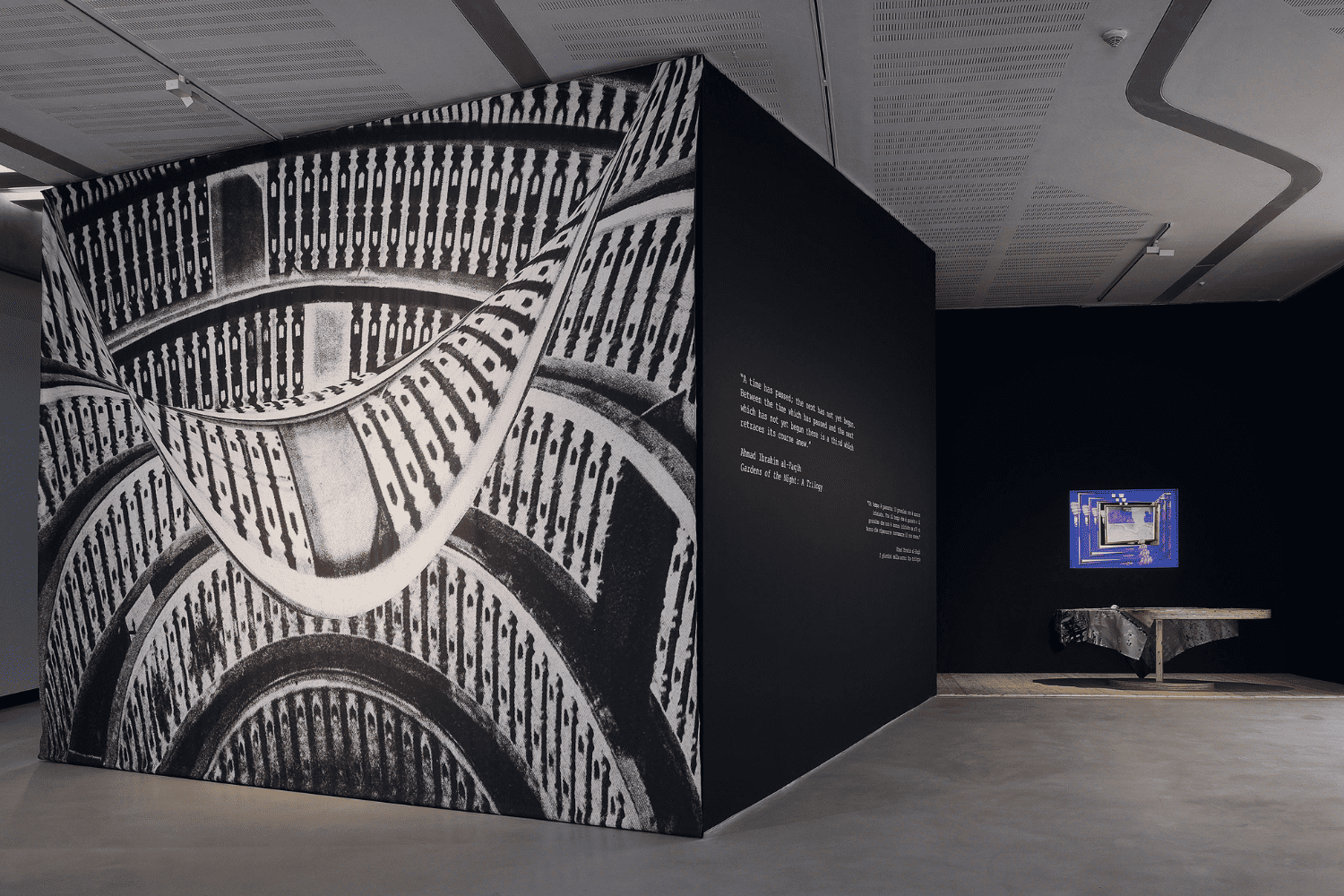

Sandra Cane: Volevo iniziare dalla tua mostra alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, I Saw a Dark Cloud Rise, un progetto che prende avvio da un’immagine precisa e da una tecnologia: la visione aerea nella guerra coloniale italo-turca del 1911-12 con il primo bombardamento aereo della storia e la nascita del telegrafo. Potresti raccontarci come è nata la tua ricerca per questo lavoro?

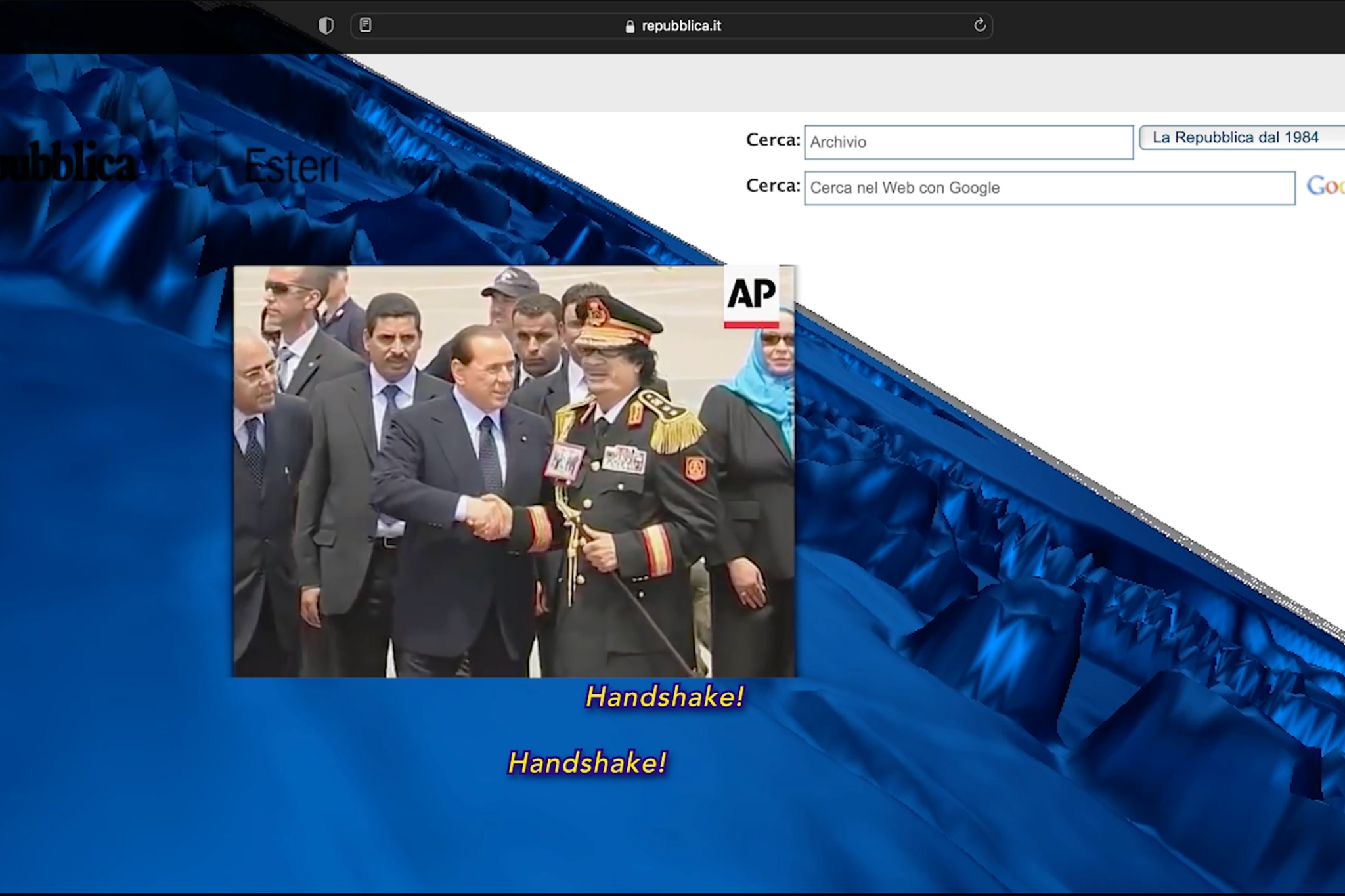

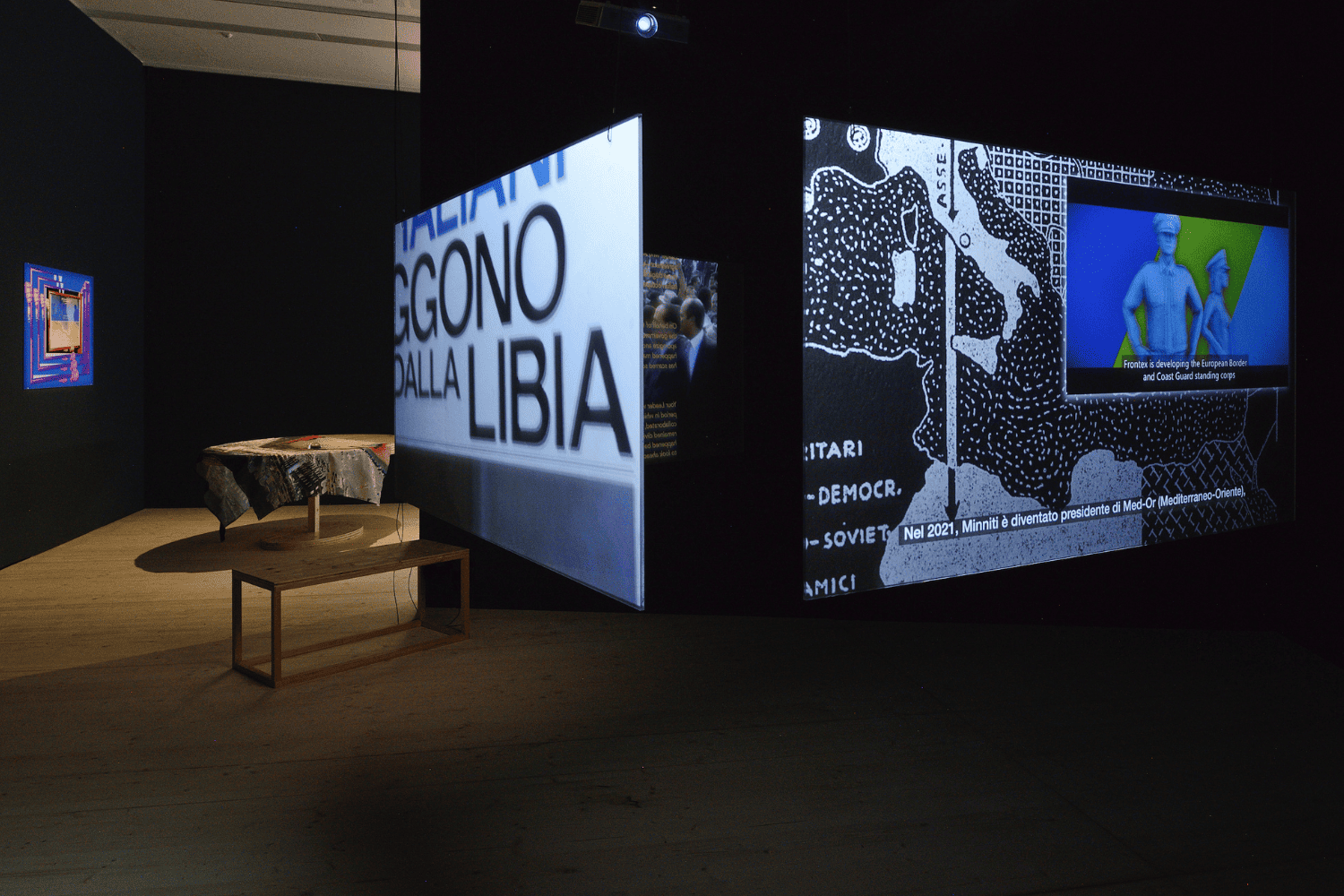

Alessandra Ferrini: L’installazione che dà il titolo alla mostra, I Saw a Dark Cloud Rise (2025), è nata in realtà da una serie di questioni rimaste aperte dalla mia ricerca di dottorato, che era incentrata sul rapporto tra Silvio Berlusconi, Muammar Gheddafi e sul Trattato di Amicizia tra Italia e Libia del 2008. Quel progetto partiva da un’analisi delle immagini mediatiche prodotte intorno a quell’evento e, in particolare, da un archivio di live news pubblicate da la Repubblica durante la visita di Gheddafi a Roma nel 2009. E si è poi concretizzato nella serie intitolata Gaddafi in Rome (2018-2024). Mi interessava osservare come in quel momento il giornalismo italiano stesse attraversando una fase di transizione digitale – la Repubblica fu il primo quotidiano a investire massicciamente in questa trasformazione – e come stessero emergendo nuove modalità di produzione e consumo dell’informazione, ancora prima dell’esplosione dei social network. Eravamo agli inizi di Twitter, che nel 2009 non prevedeva nemmeno l’uso di immagini, e tuttavia si percepiva già un desiderio di immediatezza e frammentazione: aggiornamenti costanti, micro-testualità, una forma di scrittura in tempo reale.

Da lì, mi sono accorta che questa riflessione sul ‘tempo reale’ aveva un precedente storico preciso: la guerra italo-turca del 1911-12, quella che segnò l’inizio dell’occupazione coloniale italiana della Libia. Anche in quel caso assistiamo a un’accelerazione radicale nella produzione delle notizie e delle immagini: grazie al telegrafo, alla fotografia e alla presenza di giornalisti embedded, la guerra viene raccontata quasi in diretta, con una sovrapproduzione di bollettini, resoconti e reportage settimanali. Nel 2016 Timothy C. Campbell ha analizzato il modo in cui la telegrafia ha modificato la sintassi e l’immaginario attraverso una scrittura condensata e frammentaria, che lo studioso definisce wireless writing. Volevo capire cosa accade quando l’informazione diventa così compressa e decontenstualizzata – come cambia la nostra comprensione della realtà.

Ho messo così in relazione due momenti storici distanti un secolo ma sorprendentemente simili: da un lato il 1911, con la nascita del giornalismo di guerra moderno e della telegrafia; dall’altro il 2009, con la digitalizzazione e l’idea della notizia in tempo reale. In entrambi i casi, la tecnologia non è semplicemente un mezzo di comunicazione, ma un dispositivo che trasforma il linguaggio, la percezione e il modo stesso di raccontare il conflitto. E, naturalmente, non è un caso che proprio durante la guerra del 1911 in Libia si trovino figure come Filippo Tommaso Marinetti ed Enrico Corradini, entrambi presenti sul campo come giornalisti, e che da quell’esperienza emerga poi l’estetica futurista, con tutto il suo mito della velocità, della tecnologia e della guerra. In qualche modo I Saw a Dark Cloud Rise nasce proprio da qui: dal tentativo di intrecciare questi piani temporali e di interrogare la genealogia delle fantasie tecnologiche e ideologiche che attraversano la modernità italiana, dai primi bombardamenti aerei in Libia alle guerre contemporanee.

SC: Tu hai appunto citato Marinetti, in I Saw a Dark Cloud Rise metti in relazione la conquista coloniale italiana in Libia con l’immaginario futurista e la sua idea di progresso. Quanto è importante per te ‘forzare’ i modi di vedere del museo e delle sue narrazioni visive? Spesso attraverso il tuo lavoro, l’istituzione museale appare sia come luogo di pedagogia sia come dispositivo di potere: cosa significa per te lavorare contro o attraverso le sue forme di rappresentazione?

AF: C’è una questione che mi ossessiona da tempo, ed è il ruolo che la storia dell’arte ha avuto nel neutralizzare le ideologie del passato. Se guardiamo al modo in cui le opere del ventennio fascista vengono oggi esposte nei musei, emerge chiaramente una tendenza a separare l’ideologia dalla forma artistica – come se si potesse “ripulire” l’arte dal fascismo. C’è un linguaggio molto preciso, una strategia deliberata per distinguere il valore estetico dall’origine politica delle opere. Con il Futurismo questo processo diventa quasi paradossale, perché si tratta di un movimento che ha avuto un ruolo politico dichiarato – basti pensare alla fondazione del Partito Futurista e alla sua funzione di propaganda. Eppure, si tenta di presentarlo come un fenomeno puramente estetico, come ‘grande arte italiana’.

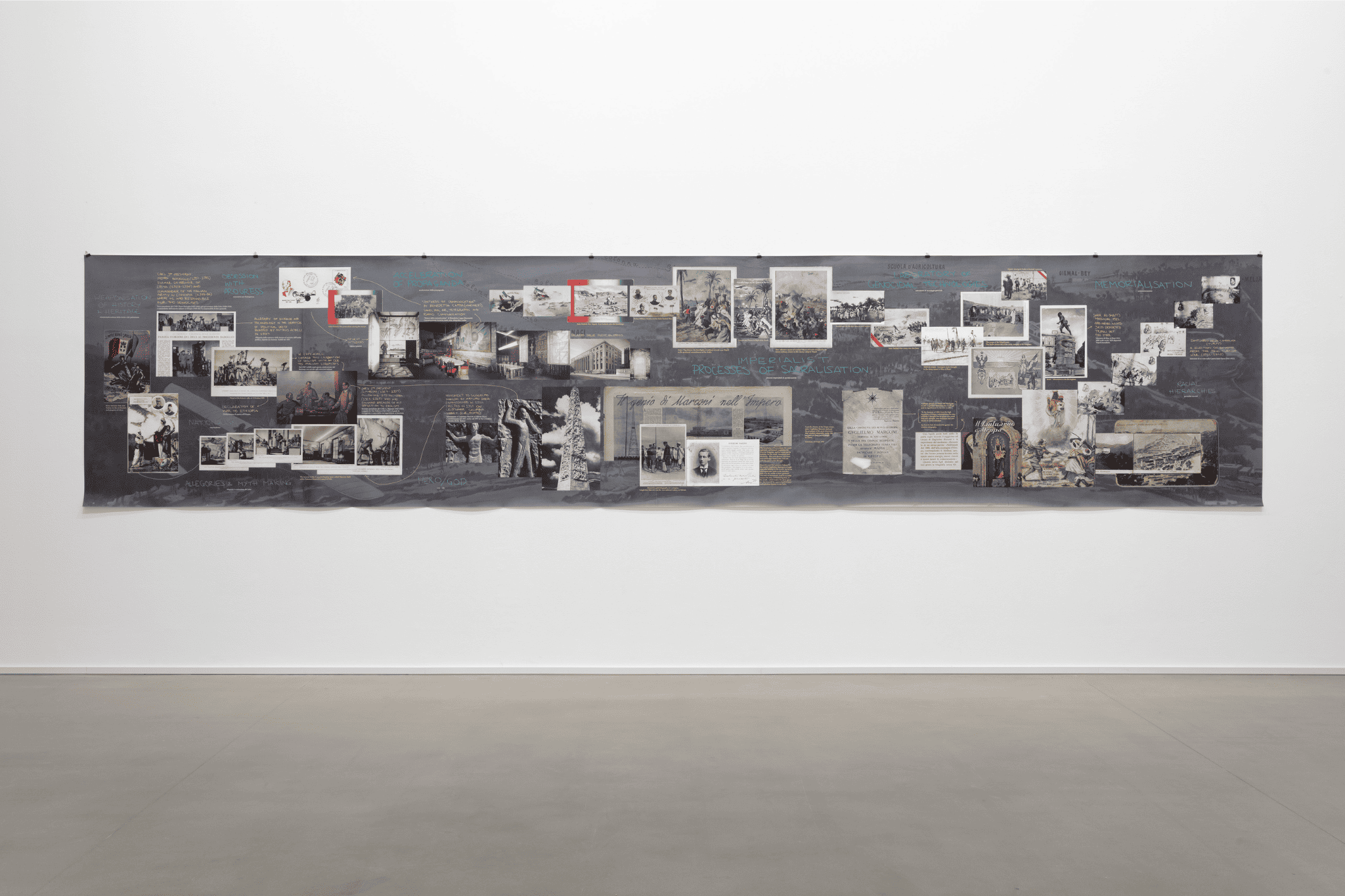

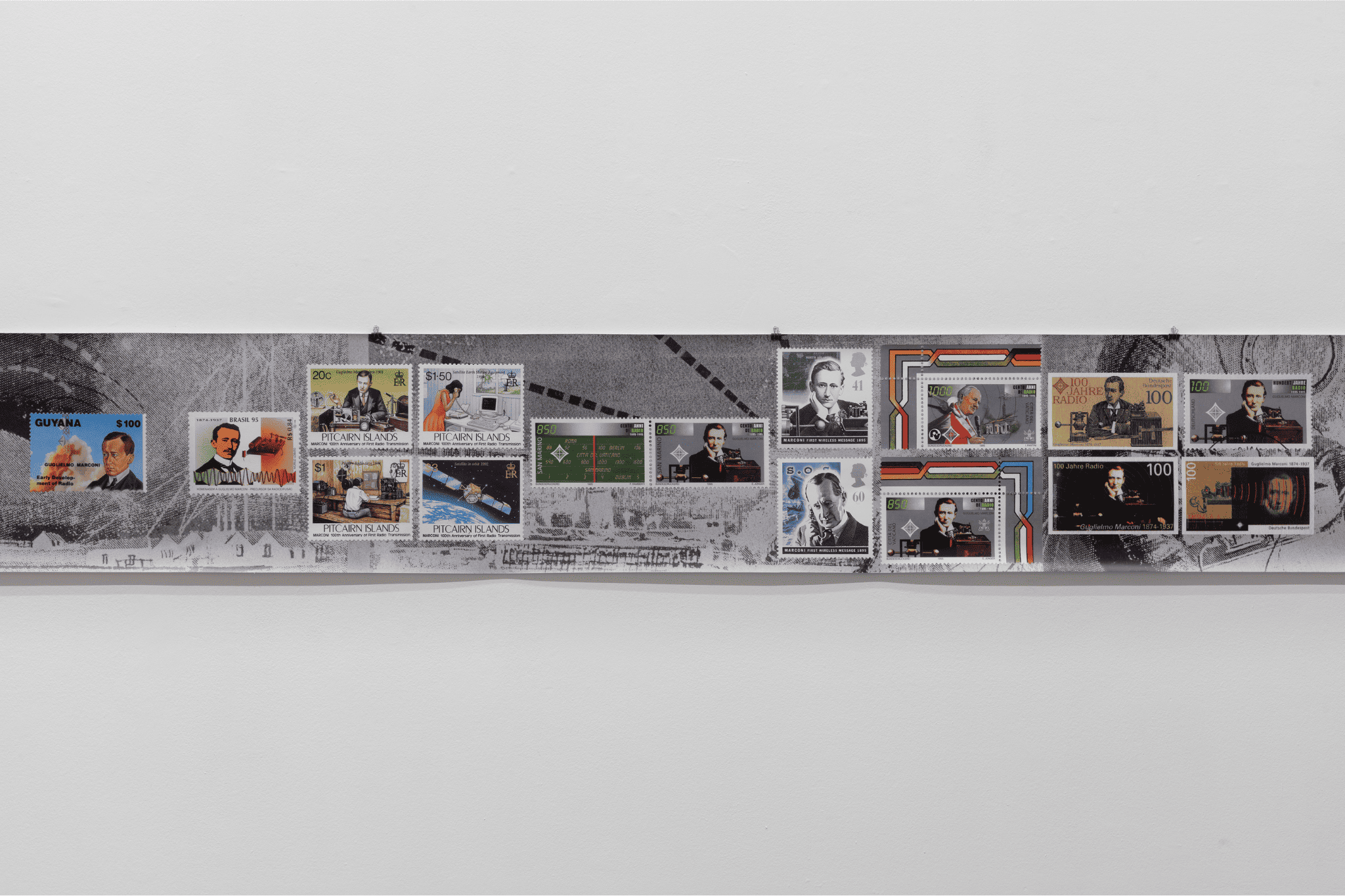

È qualcosa che si ripresenta in vari momenti, anche recenti. La mostra sul Futurismo alla GNAM a Roma (2024-25), per esempio, è stata costruita come un’operazione identitaria, una rivendicazione dell’italianità attraverso l’arte. Allo stesso tempo, al Vittoriano – nell’Altare della Patria – si è tenuta una grande mostra dedicata a Guglielmo Marconi per il centocinquantesimo anniversario della sua nascita. Due eventi che dialogano implicitamente: il primo celebra l’avanguardia artistica come espressione nazionale, il secondo lega il progresso tecnologico a una retorica patriottica. Marconi, in fondo, era l’Elon Musk del suo tempo: imprenditore, scienziato, capitalista e fascista convinto, a capo del CNR dal 1927 al 1937. La sua figura incarna perfettamente l’intreccio tra tecnologia, impresa e potere politico che continua a modellare le nostre narrazioni di modernità.

Mi interessa mostrare come questi dispositivi – il museo, le mostre, l’istituzione culturale – non siano neutri ma partecipino attivamente a una forma di pedagogia nazionale. Anche perché il fascismo non si è inventato nulla: ha semplicemente accelerato ideologie già presenti nell’Italia liberale e risorgimentale, dal colonialismo alla romanità, dall’ossessione per il progresso al machismo. Tutto questo è già evidente nella guerra in Libia del 1911. Per me, lavorare contro o attraverso il museo significa proprio forzare questi modi di vedere, riattivare le zone d’ombra, rivelare le genealogie del potere che strutturano le nostre istituzioni e, in fondo, continuano a definire la nostra idea di ‘arte italiana’.

SC: Penso anche a come il fascismo e il colonialismo siano una presenza costante nelle nostre vite: monumenti, edifici, opere d’arte tuttora presenti in musei sono tracce dirette a cui non facciamo caso e diventano in qualche modo invisibili al nostro sguardo. Non è solo amnesia, ma indifferenza dello sguardo, che neutralizza il carico politico e le responsabilità storiche. Penso al tuo lavoro del 2021 a Torino, Tra due rive straniere.

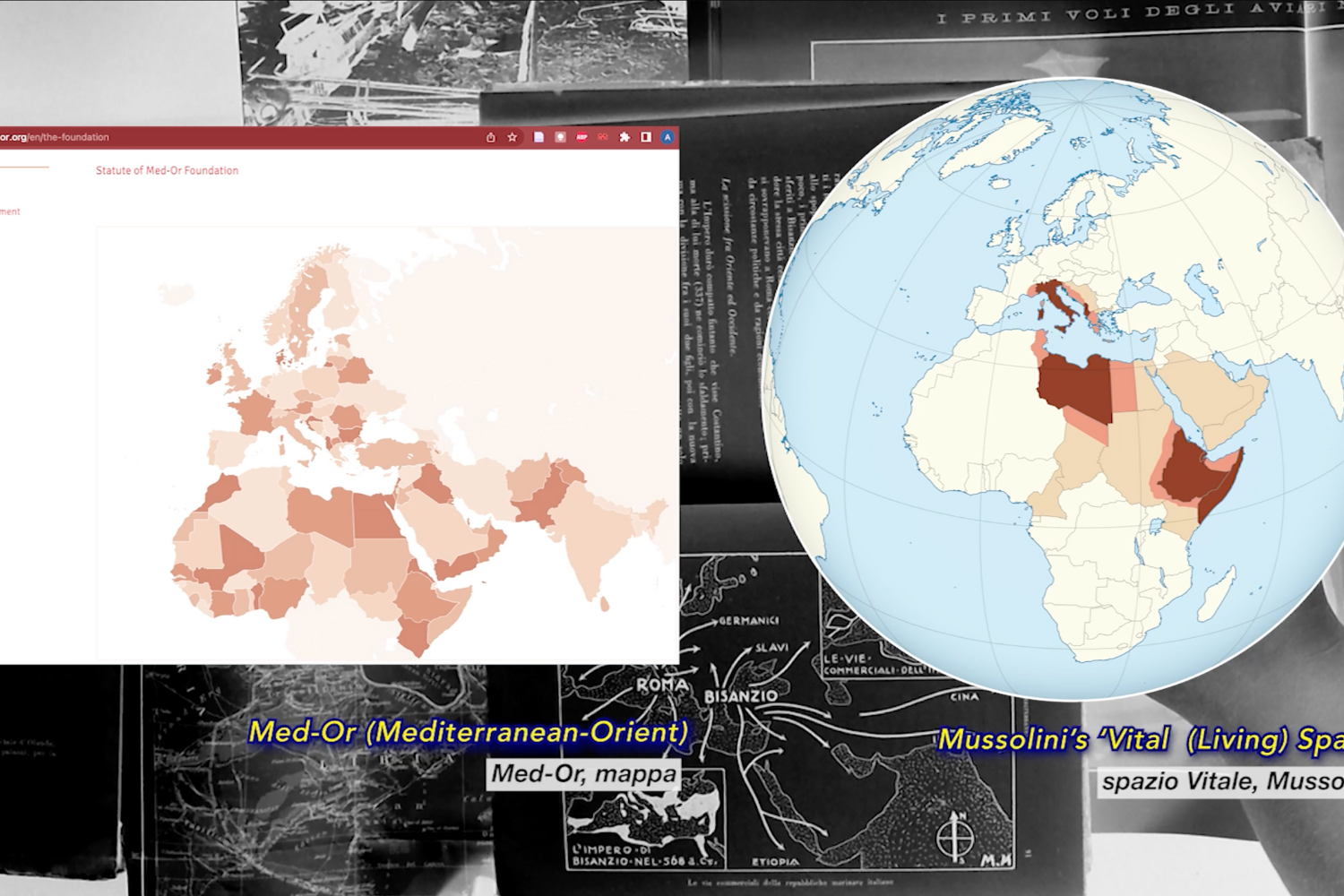

AF: Sì, credo che la questione non sia tanto di rimozione quanto di afasia. Si tende a dire che il passato coloniale italiano sia stato ‘rimosso’, e quindi che noi non ne sappiamo nulla, come se fosse un buco della memoria nazionale. Ma trovo questa idea un po’ fuorviante – e anche controproducente – perché ci toglie agency. Le tracce, in realtà, ci sono ovunque: siamo noi che scegliamo di non vederle. Certo, la scuola e il sistema educativo hanno una responsabilità enorme in questa memoria selettiva, ma parlare di amnesia implica sempre un trauma precedente. E nel nostro caso il trauma non c’è mai stato: l’Italia non ha mai fatto davvero i conti con il proprio colonialismo. Per questo preferisco la nozione di afasia coloniale di Ann Laura Stoler: non abbiamo dimenticato, semplicemente non abbiamo il linguaggio – o la volontà – per riconoscere ciò che è ancora intorno a noi. È tutto visibile, nel paesaggio urbano, nella lingua, persino nella nostra idea di Europa. Basta pensare alla teoria di Eurafrica, che è stata una delle ideologie fondanti dell’Unione Europea: un progetto di continuità coloniale mascherato da alleanza economica e culturale. O all’idea di Mare Nostrum, che ritorna regolarmente nelle politiche mediterranee italiane: lo stesso lessico imperialista, solo aggiornato. Queste cose non sono scomparse, si sono trasformate.

Quando ho lavorato a Tra due rive straniere (2021), a Torino, tutto questo era molto presente. Mi era stato chiesto di pensare a un intervento nello spazio pubblico, e ho scelto il Parco del Valentino – un luogo emblematico perché sede di varie edizioni dell’Esposizione Internazionale e pieno di riferimenti coloniali. Ho voluto lavorare in collaborazione, quindi ho coinvolto la studiosa e attivista antirazzismo Mackda Ghebremariam Tesfau’ e il sound producer Marco Stefanelli, con cui avevo già collaborato in passato. Marco, che ha fondato Radio Ghetto nel foggiano, lavora molto con podcast e audiowalks, e da lì è nata l’idea di creare un percorso sonoro nel parco, per rileggere criticamente questo spazio – e in particolare il cosiddetto Giardino Roccioso, dove sorse il primo zoo umano in Italia, durante l’Expo del 1884. Era un progetto nato in un momento preciso, poco dopo le proteste di Black Lives Matter e le azioni di Non una di meno sulla statua di Indro Montanelli a Milano nel 2019. C’era una nuova attenzione pubblica alla questione monumentale, alla presenza materiale del colonialismo nello spazio urbano. Da lì abbiamo sviluppato anche un lavoro con una classe del liceo Gioberti, che si intitolava Non più eroi! (2022), un altro audiowalk realizzato insieme agli studenti. Abbiamo lavorato su cinque statue del Parco del Valentino, scoprendo personaggi completamente dimenticati – come Carlo Montù, ufficiale nella Guerra di Libia e nella prima guerra mondiale – che un tempo erano celebrati come eroi nazionali e oggi non significano più nulla, ma rimangono lì, inerti, a veicolare un’idea di nazione mai davvero messa in discussione.

Il mio intento è quello di abituare lo sguardo a vedere ciò che abbiamo davanti. Perché le connessioni sono già tutte lì, da sempre. Tornano, si riattivano, e ci obbligano a confrontarci con il fatto che il fascismo non ha fatto che accelerare un desiderio di possesso e di espansione che era già inscritto nella formazione dello Stato nazionale italiano e nel progetto europeo. E quindi sì, più che un lavoro di rivelazione, direi che si tratta di un esercizio di riconoscimento. Non c’è niente da scoprire, solo da imparare a vedere – e a chiamare le cose con il loro nome.

SC: Torniamo un attimo al lavoro I Saw a Dark Cloud Rise (2025), in cui rifletti sulla tecnologia come strumento di disumanizzazione e dominio: mi sembra ci sia un forte legame tra il telegrafo di Marconi e i droni di sorveglianza e distruzione contemporanei, “apparati tecnologici” che sono anche “apparati ideologici”, su cui si intrecciano diverse relazioni di potere e modalità di costruzione della nostra percezione e immaginazione.

AF: Sì, in realtà il progetto alla Fondazione Sandretto nasce da un ciclo di ricerca molto lungo, e per me è ancora un lavoro in divenire. È stato difficile anche per questo: mi trovo in una fase in cui sto cercando di mettere insieme tanti fili che voglio portare avanti, ma sento che il progetto non è ancora del tutto maturo. Certo, la ricerca c’è – è ampia, stratificata – ma mi serve più tempo per ‘digerirla’, per capire fino in fondo come trasformarla in opera.

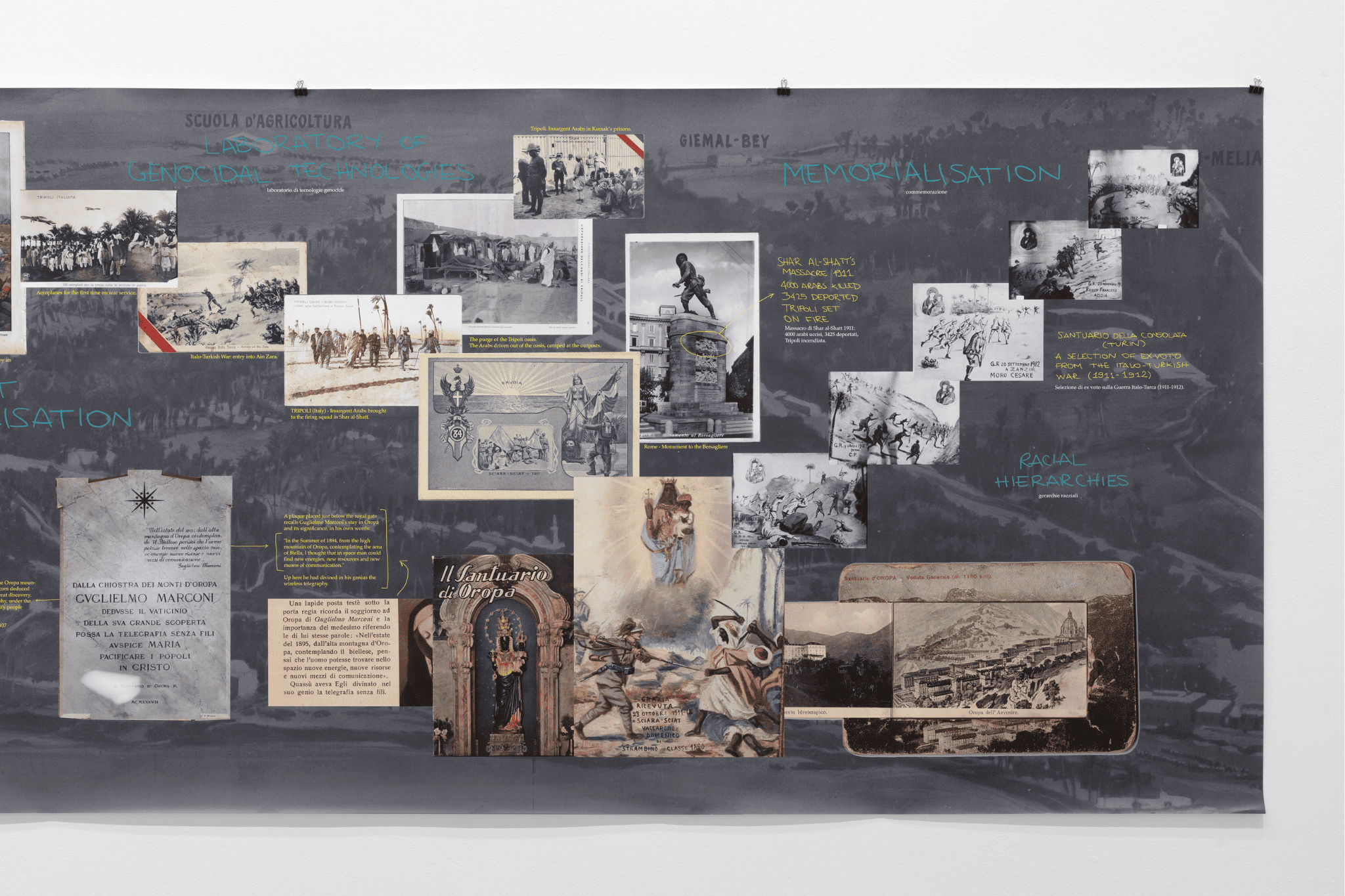

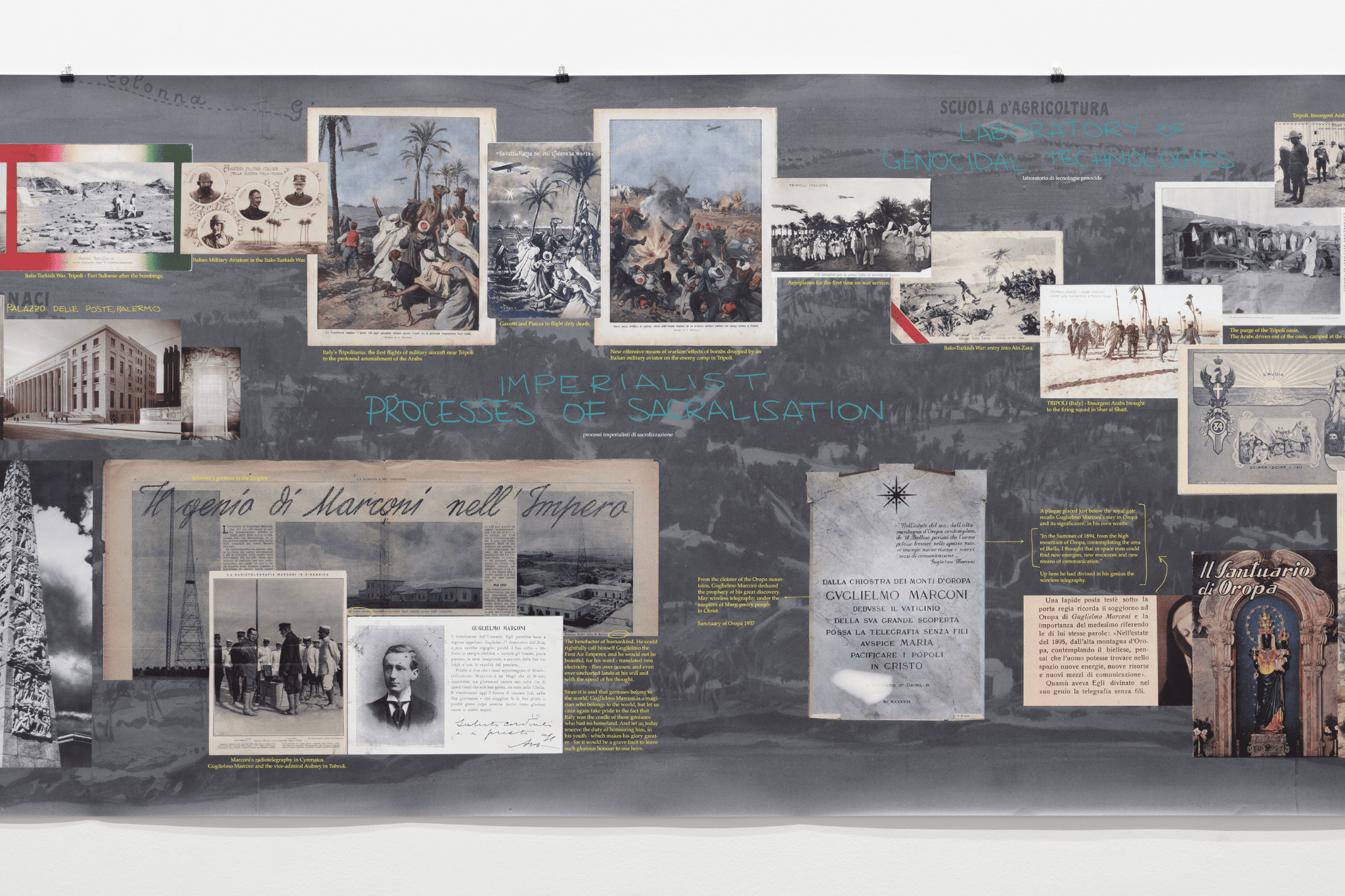

Uno dei nodi centrali riguarda proprio la questione dei droni, che trovo particolarmente significativa. La Libia, ad esempio, è un luogo dove la storia ritorna con forza: nel 2020, mini droni dotati di AI di fabbricazione turca (Sistemi d’Arma Letali Autonomi) sono stati usati in operazioni belliche per la prima volta nello stesso territorio che, un secolo prima, era stato teatro della sperimentazione delle prime forme di guerra aerea da parte dell’Italia. Nel mio lavoro rifletto su come il volo – fin dagli esordi dell’aviazione – sia stato concepito non solo come strumento di esplorazione o progresso, ma sopratttutto come mezzo di sorveglianza e terrore. Le prime sperimentazioni dei bombardamenti in Libia, durante l’occupazione coloniale, sono proprio l’origine di questo rapporto perverso tra tecnologia e dominio: il controllo dei cieli come controllo dei corpi, della popolazione. In questo senso, la Libia diventa un laboratorio, un terreno di prova per quella che io chiamo una genocidal technology – una tecnologia che nasce insieme a un immaginario di sterminio e che continua a evolversi fino ai giorni nostri. Il parallelo con la Palestina è, purtroppo, evidente. Anche lì, la popolazione viene sottoposta da decenni a una forma di sperimentazione tecnologica costante: droni, sistemi di sorveglianza, nuove armi ‘intelligenti’. È un sistema che produce terrore e allo stesso tempo dati, controllo, profitto. Le stesse tecnologie poi vengono vendute agli altri Stati occidentali: Gaza come vetrina e laboratorio del futuro della guerra.

Questa riflessione nasce anche dal mio interesse per il modo in cui la tecnologia modella la percezione. Voglio capire come certi strumenti determinano ciò che possiamo vedere e ciò che ci è negato. Questo apre anche a un discorso sul silenzio iconografico del genocidio italiano sulla popolazione Senussita in Libia tra il 1922 e il 1933, definito dal regime fascista come ‘pacificazione’: il generale Rodolfo Graziani, vicegovernatore della Cirenaica, impose un divieto assoluto su qualsiasi forma di documentazione, e questo ha generato un vuoto visivo che pesa ancora oggi. È un’assenza costruita, un buco nell’immaginario. È interessante mettere in relazione quel silenzio con la situazione attuale a Gaza, dove invece l’ipervisibilità – i video, le dirette, il citizen journalism – produce un effetto opposto ma ugualmente inquietante: siamo travolti dalle immagini, eppure rischiamo di non vedere davvero. Credo che il punto, in fondo, sia proprio questo: la tecnologia, ieri come oggi, non si limita a raccontare la realtà, ma la costruisce – e costruisce anche il modo in cui noi la percepiamo, la archiviamo e, forse, la dimentichiamo.

SC: Volevo proprio parlare della questione della proprietà dell’immagine: chi possiede la storia visiva del colonialismo? E come si può riappropriarsene senza riprodurne la violenza? Proprio nei tuoi due lavori Unruly Connections (2022) e On Iconographic Silences and Unruly Connections (2024) affronti il tema del “silenzio iconografico”. Mentre in I Saw a Dark Cloud Rise parli di «reorientation of existing images» – una sorta di esorcismo dell’immaginazione ereditata. Come si opera, oggi, un atto di liberazione dello sguardo?

AF: Per me, questo non è davvero il momento di ‘produrre arte’ in Occidente, almeno non con certi budget e in determinati contesti istituzionali. C’è qualcosa di profondamente stonato nel continuare a investire in grandi installazioni o dispositivi spettacolari mentre il mondo brucia – letteralmente. Lavorando a I Saw a Dark Cloud Rise, mi sono trovata dentro un sistema di produzione che mette in scena la monumentalità, l’immersione, la spettacolarità, proprio mentre cercavo di riflettere criticamente su quelle stesse logiche. È stato difficile anche darmi il permesso di usare le immagini che ho usato. Mi chiedevo continuamente: come mostrare senza riprodurre la violenza? Come restituire visibilità a un trauma storico senza feticizzarlo? Ho scelto di lasciare che le immagini facessero il loro lavoro, che emergessero in modo parziale, opaco, frammentato. Per me si trattava di creare una distanza, di produrre una visione mediata. E accanto al video, ho voluto costruire uno spazio di contestualizzazione e decompressione: una stanza con un grande diagramma che connette materiali, documenti, citazioni. In fondo, tutto il progetto ragiona proprio su questo contrasto tra ipervisibilità e invisibilità, tra ciò che è mostrato e ciò che è rimosso.

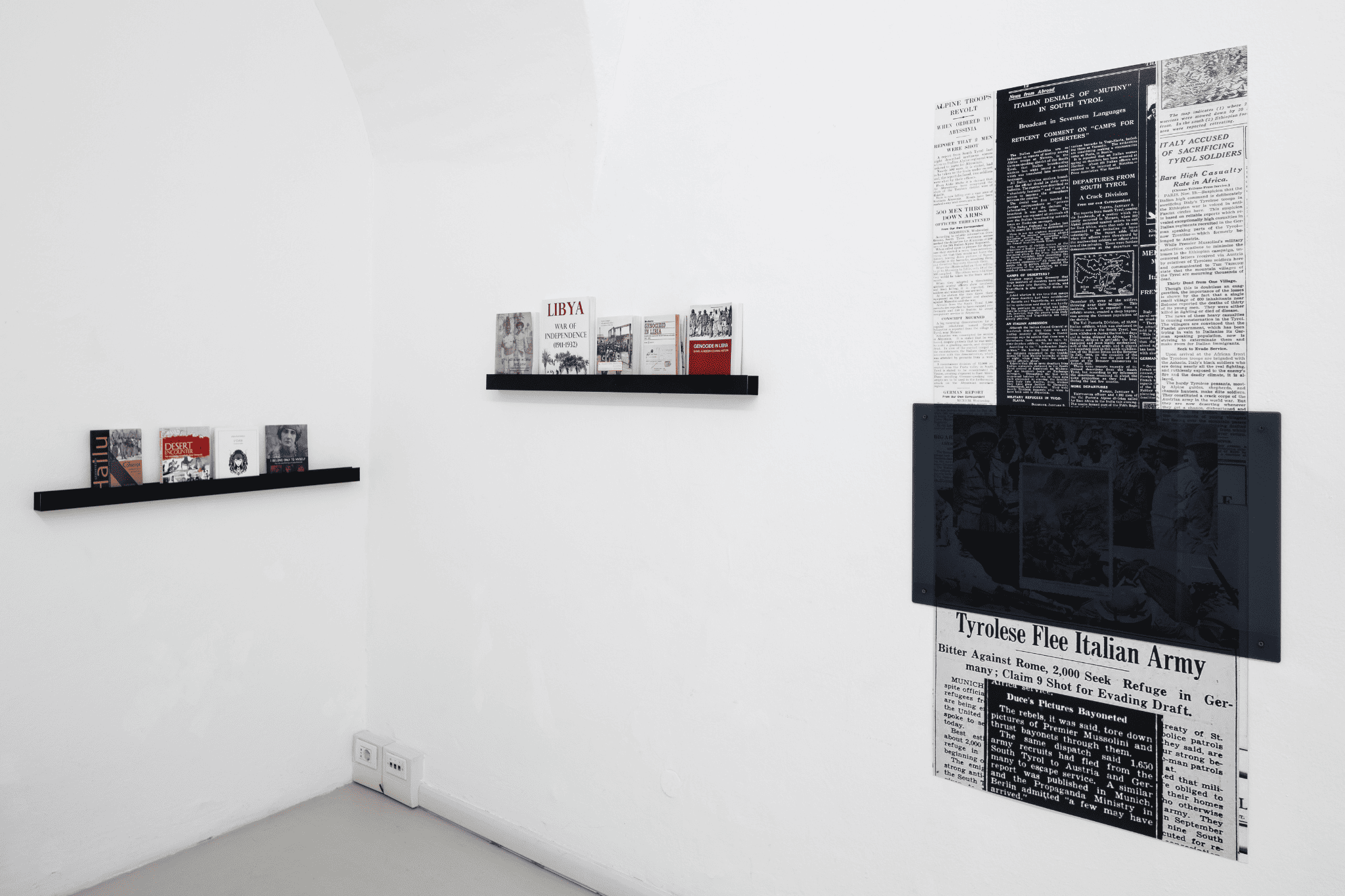

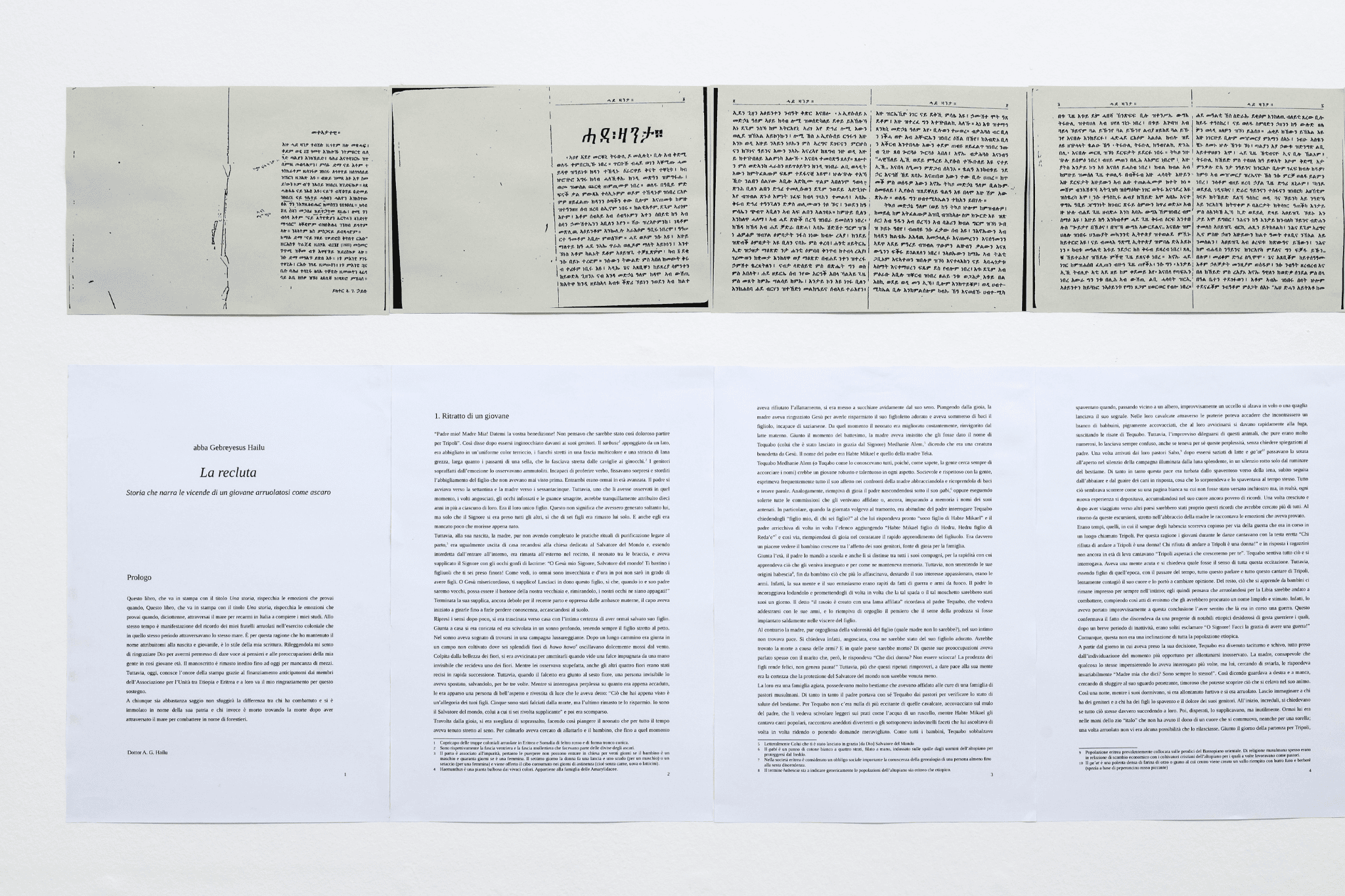

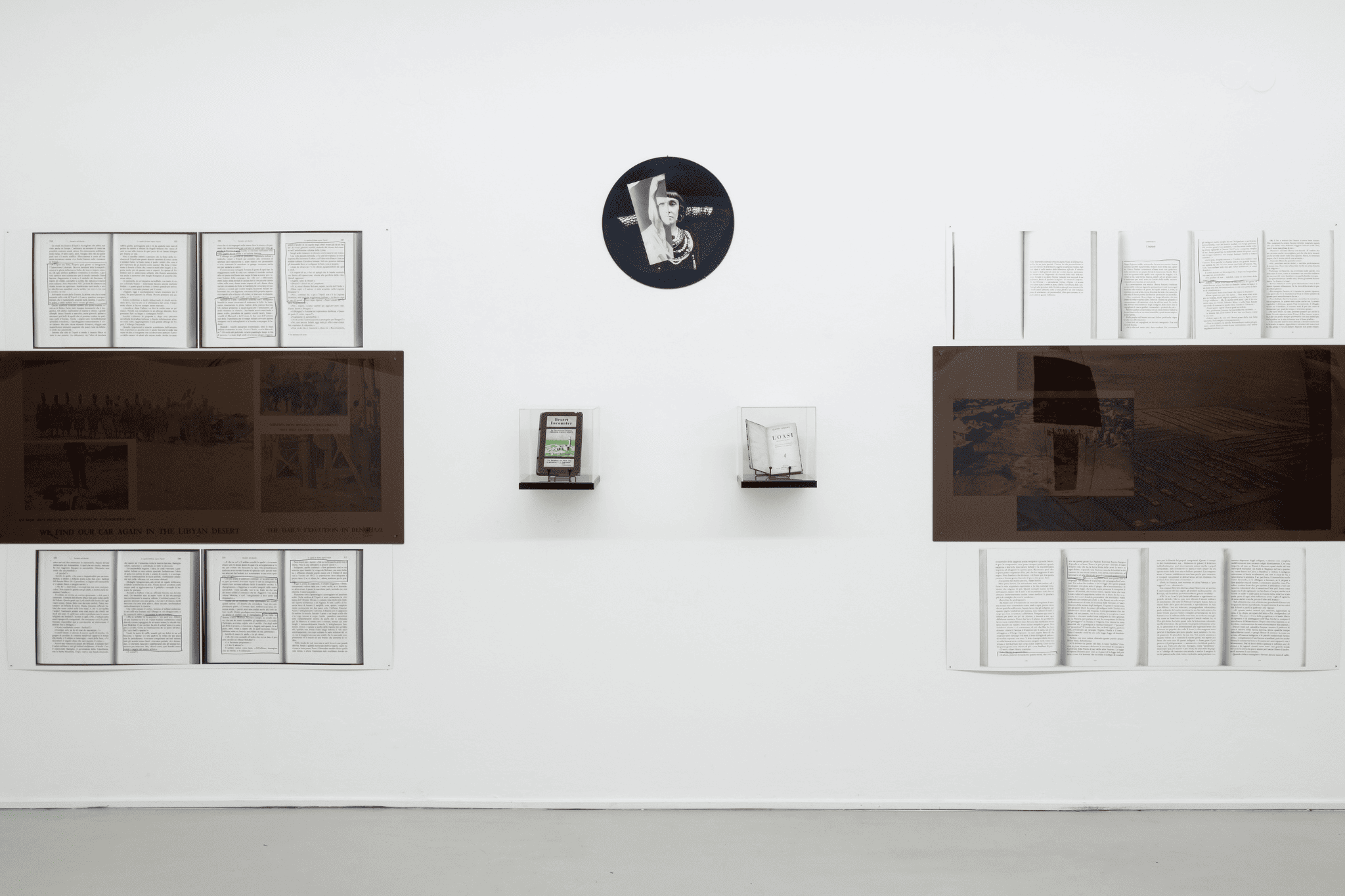

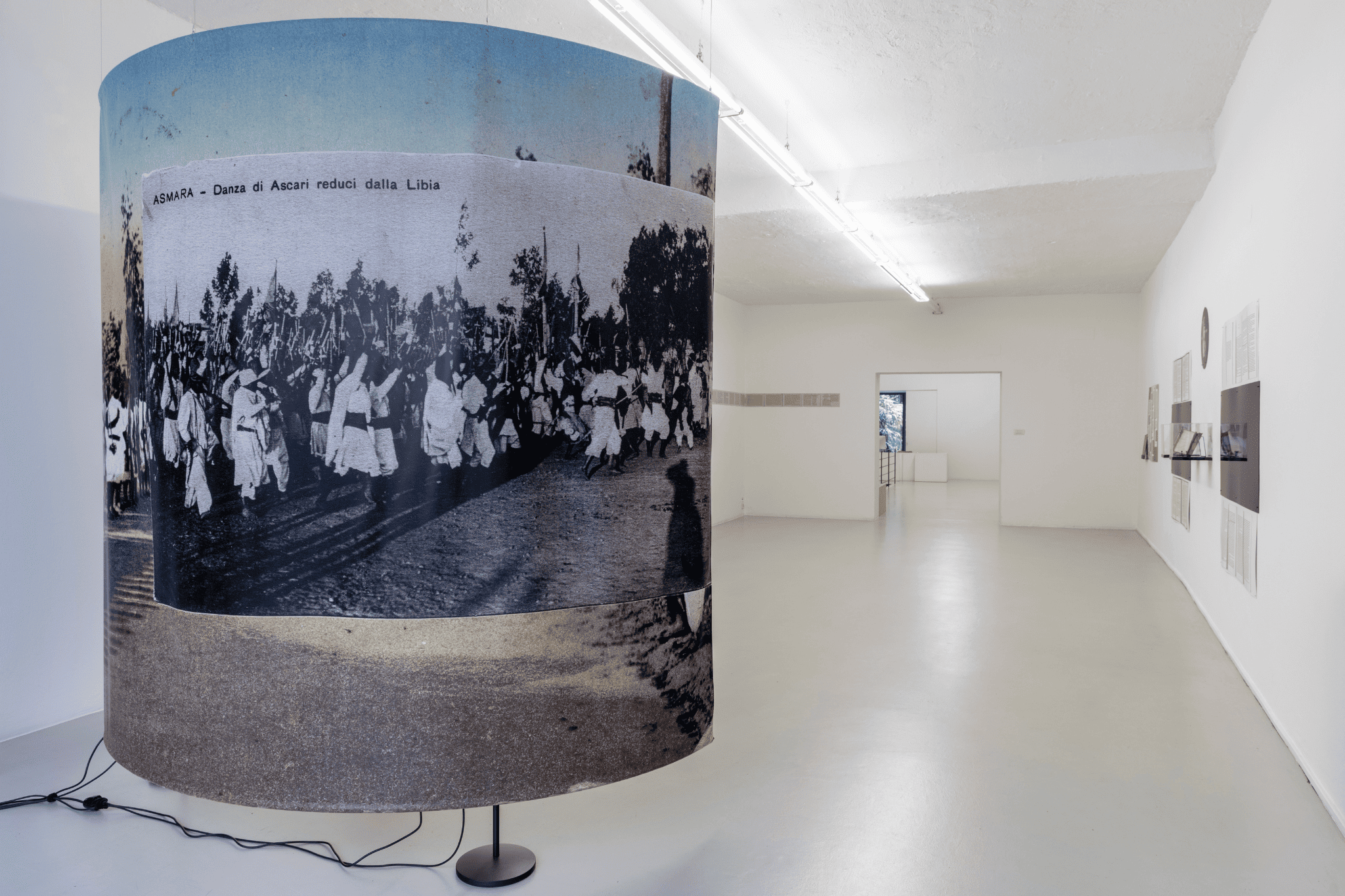

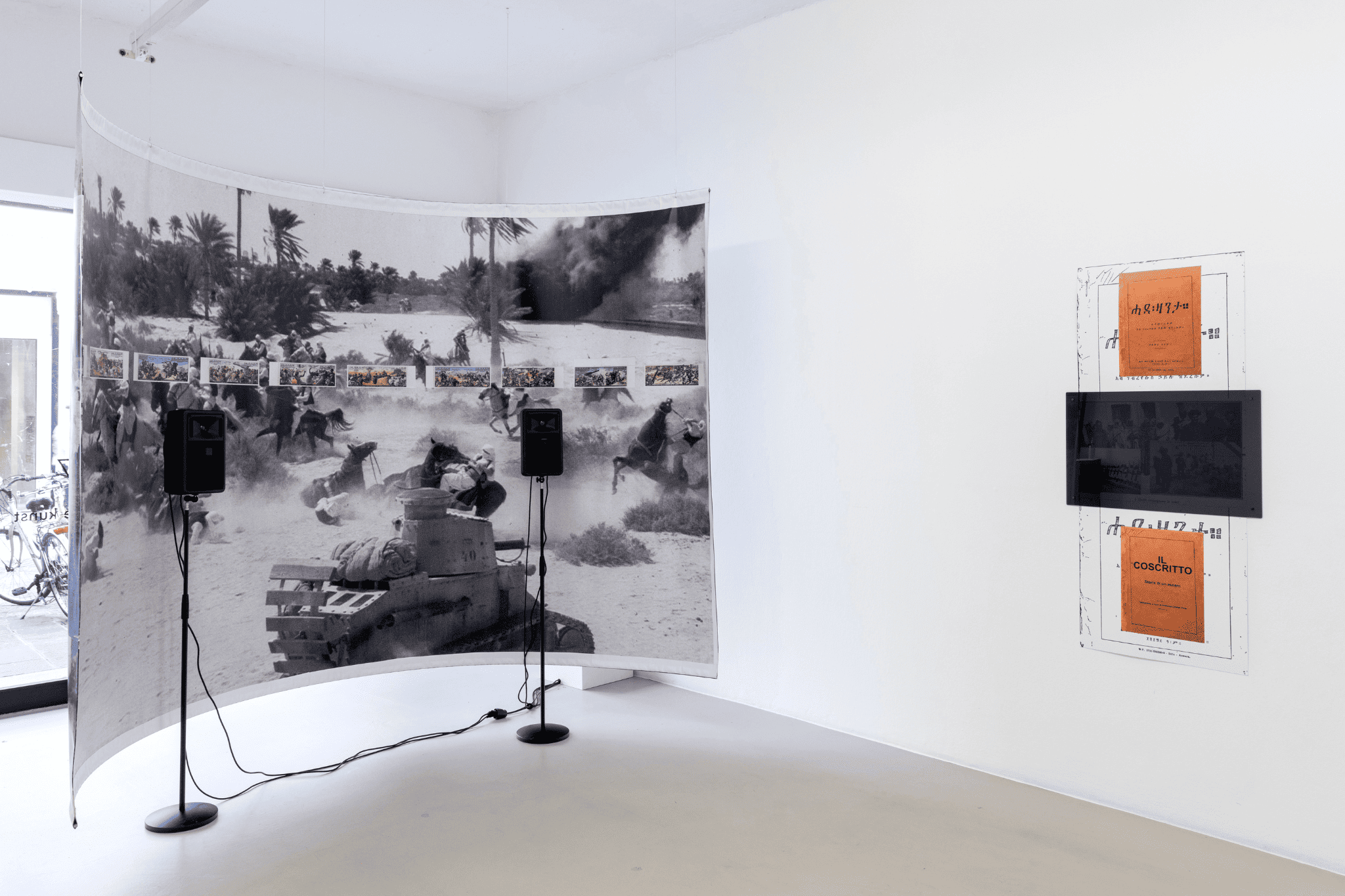

È una questione che mi accompagna da anni, e che torna con forza anche in Unruly Connections, un progetto espositivo realizzato per ar/ge kunst, Bolzano nel 2022, incentrato sulla volontà di commissionare la prima traduzione italiana del romanzo L’ascaro di Gebreyesus Hailu. Il libro, scritto nel 1927 in tigrino, racconta le vicende della conquista coloniale della Libia attraverso gli occhi di un ascaro eritreo e a lungo fu trasmesso oralmente a causa della censura italiana. In quella occasione mi sono domandata come si può fare un lavoro pedagogico, che parli al pubblico generale – anche a chi non ha alcuna conoscenza del passato coloniale italiano – senza, però, riprodurre un’ottica bianca, senza ricentrarsi sulla bianchezza? C’è sempre il rischio che, nel tentativo di ‘educare’, si finisca per trasformare il lavoro in un atto di espiazione collettiva, un esercizio di white guilt. E la colpa bianca, lo sappiamo, non serve a niente. Non produce conoscenza, né solidarietà. È solo una forma di autoassoluzione. Mi interessa invece capire come lavorare prendendosi cura delle persone le cui storie e le cui ferite si stanno rievocando nell’opera. Significa pensare a un pubblico che non è bianco, a chi il colonialismo lo porta nel corpo e nella memoria. In questo senso, il testo di Eve Tuck e K. Wayne Yang, R-Words: Refusing Research (2014), è stato fondamentale per me. Loro parlano del rifiuto del paradigma del dolore, soprattutto nelle pratiche di ricerca accademiche e artistiche che trattano comunità colonizzate o indigene. È un invito a spostare l’attenzione: non più il dolore come unica forma di verità o conoscenza, ma il desiderio come spazio politico, come forza di sopravvivenza e di immaginazione.

A partire da lì, ho cominciato a riflettere su come lavorare su strategie di resistenza all’assenza di immagini. Se il genocidio coloniale in Libia è stato reso invisibile – per censura, per rimozione, per imposizione politica – allora bisogna trovare altri modi di raccontarlo. Per questo mi sono avvicinata a scrittori e poeti che hanno provato a sfidare questo divieto di testimonianza, spesso con gesti minimi, isolati, ma potentissimi. In futuro vorrei concentrarmi su pratiche etiopi che riscrivono la storia coloniale usando la critical fabulation o il montaggio come il film Black Lions Roman Wolves di Haile Gerima, che sta tentando di ricostruire le immagini delle guerre italo-etiopi a partire da materiali d’archivio alternativi, dopo decenni di rifiuto di fornire documentazioni da parte dell’Istituto Luce. Penso, inoltre, che la scrittura possa essere un antidoto al silenzio iconografico, perché non produce un’immagine ‘reale’, ma suscita immagini interiori, mentali, che attivano la memoria senza riprodurre la violenza visiva.

In Unruly Connections, ho cercato di incarnare questa riflessione nella forma stessa dell’opera: le immagini dei campi di concentramento libici appaiono dietro pannelli di plexiglas scuro, trasparenti ma riflettenti. Si potevano intravedere, ma mai davvero vedere. E allo stesso tempo il plexiglas riflette l’immagine di chi le sta guardando, come uno specchio. È un gesto di restituzione, ma anche di responsabilità: la storia coloniale non è un racconto del passato, è qualcosa che ci guarda, che si riflette in noi che ci riflettiamo in essa. Questo ritorno al presente si è poi tradotto nella performance On Iconographic Silences and Unruly Connections, dove

ho chiesto al pubblico di illuminare collettivamente alcune immagini con delle torce. È un momento di disvelamento condiviso, in cui il vedere diventa un atto politico e relazionale.

SC: La tua pratica, infatti, oscilla tra ricerca storica, pedagogia e display espositivo. Come si tiene insieme questa triplice dimensione? Cosa implica questa posizionalità ibrida nella costruzione delle tue opere e nella relazione col pubblico? Pensi che l’arte possa funzionare come un laboratorio di decolonizzazione del pensiero?

AF: Parto da un disclaimer: non uso la parola decolonizzare per descrivere il mio lavoro. È un termine abusato, spesso svuotato di senso, e soprattutto appartiene a genealogie di lotte e contesti che non possono essere semplicemente ‘adottati’ dalle istituzioni occidentali. Per me non è una parola che un museo europeo può usare con leggerezza, motivo per cui difficilmente collaboro con certe realtà.

Detto questo, il mio lavoro nasce quasi sempre in risposta a delle situazioni concrete – inviti, contesti, necessità – e la forma che assume, il display, si costruisce a partire da lì. Ogni progetto implica una riflessione su come usare un budget, su come redistribuirlo, su come renderlo utile non solo alla produzione dell’opera ma anche a un lavoro pedagogico o di ricerca condivisa. C’è una regola che seguo da tempo, una sorta di guideline personale: prima di accettare una collaborazione, mi chiedo sempre se sarà l’istituzione a beneficiare più della mia presenza, o se invece il mio lavoro potrà creare frizioni, aprire conversazioni, spostare qualcosa. Se la risposta è la prima, allora preferisco non farlo.

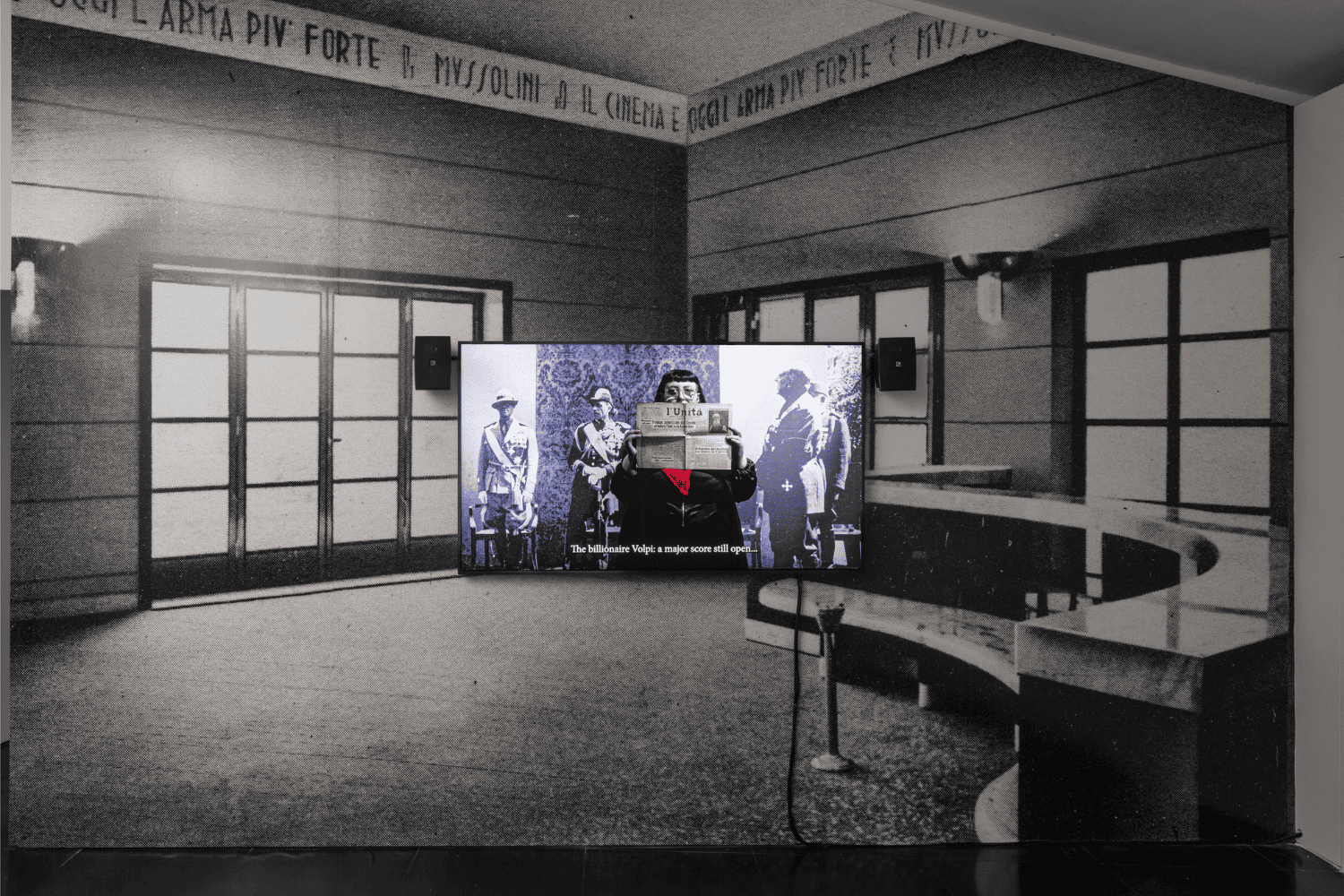

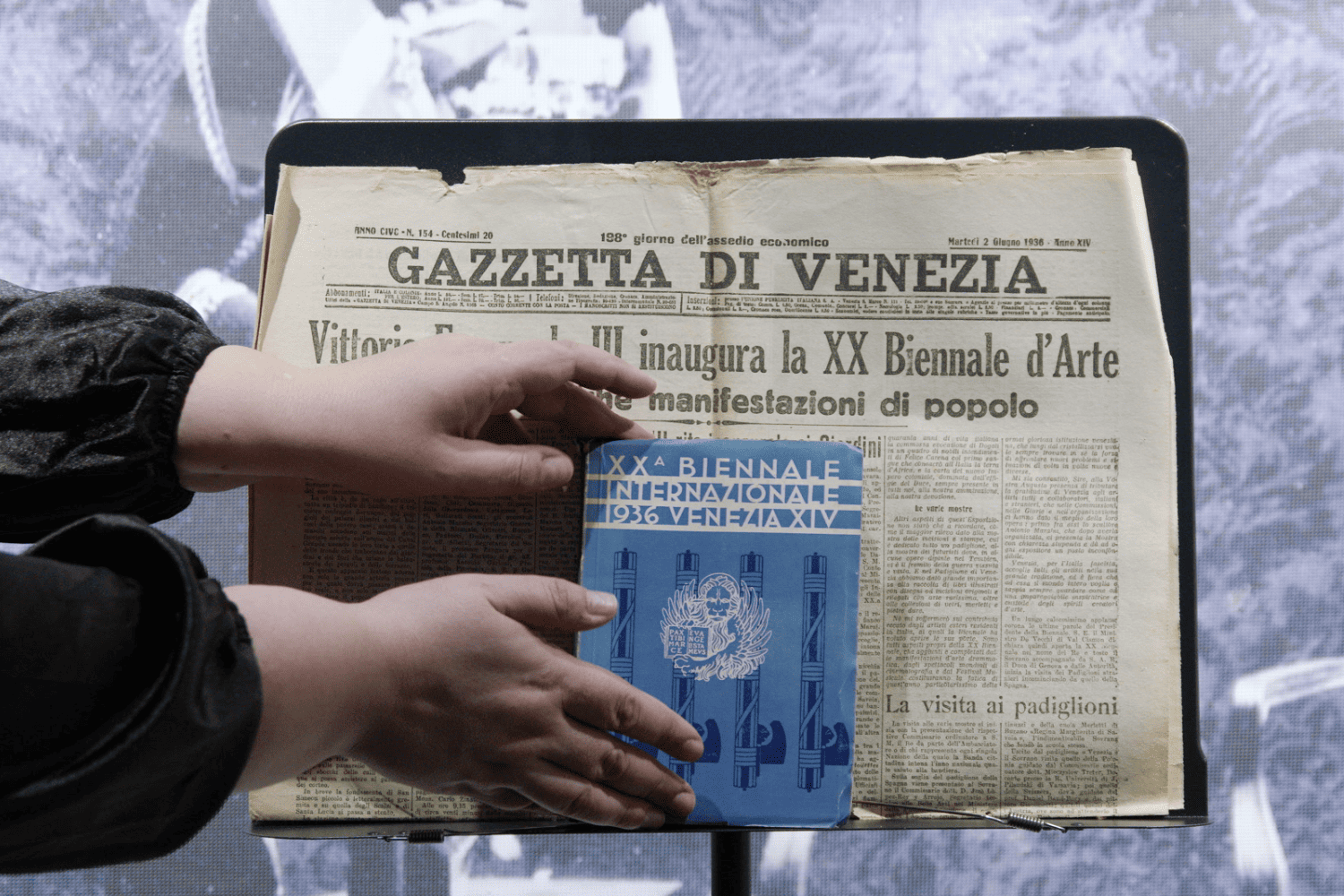

Quando ho accettato di partecipare alla Biennale di Venezia, per esempio, dove ho presentato Gaddafi in Rome: Anatomy of a Friendship (2024), mi sono posta esattamente questa domanda. Esporre lì significava inevitabilmente entrare in un sistema problematico, ma allo stesso tempo poteva essere un modo per riportare il mio lavoro al presente – anche nel contesto politico dell’Italia di Meloni – e renderlo parte di un discorso necessario. In parallelo ho realizzato Unsettling Genealogies (2024), un progetto articolato che intreccia la mia storia familiare di lavoro domestico e resistenza al fascismo con storie istituzionali che indagano le radici fasciste e coloniali di alcune importanti istituzioni culturali italiane (dall’industria cinematografica alla Biennale di Venezia). L’opera è stato anche un modo per metabolizzare i dubbi legati a quella partecipazione. In generale, cerco sempre di capire se una collaborazione possa davvero aprire uno spazio di riflessione, o se servirebbe solo a legittimare l’istituzione stessa.

La dimensione pedagogica, però, resta sempre il cuore della mia pratica. È da lì che tutto è iniziato. Mi sono occupata per anni di museum and gallery education a Londra, e la mia prima spinta è stata proprio quella di entrare nelle scuole, di fare un lavoro educativo. Il mio primo film, incentrato sulla storia della guerra d’Etiopia del 1935-36, Negotiating Amnesia (2015), è nato così: come un progetto pensato per essere usato nelle scuole, accompagnato da materiali per insegnanti, dispense storiche, strumenti didattici. Ed è rimasto disponibile online proprio per questo, perché continua a essere usato nei contesti educativi. Nel tempo, ho capito che il mio lavoro poteva avere diversi livelli di lettura. C’è sempre un piano pedagogico, che parla a un pubblico più ampio, e che deve necessariamente essere chiaro e didascalico, perché non si può dare per scontata una conoscenza storica diffusa, soprattutto in Italia. Ma accanto a questo livello ce ne sono altri: uno più critico, che dialoga con chi lavora sulla storia coloniale in modo accademico o teorico; e uno più intimo, personale, che attraversa la memoria familiare, la genealogia, la cura.

SC: Nei tuoi progetti c’è sempre una dimensione fisica dell’archivio: dissezioni, incarnazioni, proiezioni su corpi. Un modo di incarnare la storia. In particolare, nella serie di lavori intitolati Gaddafi in Rome (2018-2024) ricostruisci un secolo di relazioni (neo)coloniali, dal 1911 fino al Trattato di “amicizia” del 2008 tra Italia e Libia, dissezionando immagini, testi e video. Proprio uno dei titoli – Anatomy of a Friendship – rimanda a questa dimensione chirurgica, anche attraverso la rappresentazione del teatro anatomico di Padova. Mi puoi parlare di questo aspetto?

AF: In realtà il mio lavoro nasce da una questione egoistica: da quando mi sono resa conto di non sapere niente della storia coloniale italiana. Avevo studiato i concetti di imperialismo e colonialità all’università in Inghilterra, ma non avevo mai fatto davvero il collegamento con la mia storia, con l’Italia. È stato solo attraverso il dottorato – un practice-based PhD, che in Italia non esisteva ancora – che ho potuto affrontare questa ignoranza in modo strutturato, e anche prendere posizione rispetto a ciò che studiavo. La dimensione di ricerca è ovviamente centrale nella mia pratica, ma porta con sé una difficoltà: quella di un linguaggio che tende a presentarsi come neutrale, oggettivo, verticale. Per me è fondamentale riportare tutto questo alla mia soggettività, al modo in cui io stessa leggo e interpreto questo momento storico. Non si tratta solo di un esercizio analitico, ma anche di un processo intimo, di continuo confronto con il mio privilegio – quello di essere bianca, italiana, e di lavorare da un contesto del Nord Europa. Questa distanza, con tutti i suoi limiti, a volte aiuta: consente di guardare certe dinamiche con uno sguardo obliquo, non del tutto immerso, e di costruire un punto di vista critico ma anche vulnerabile.

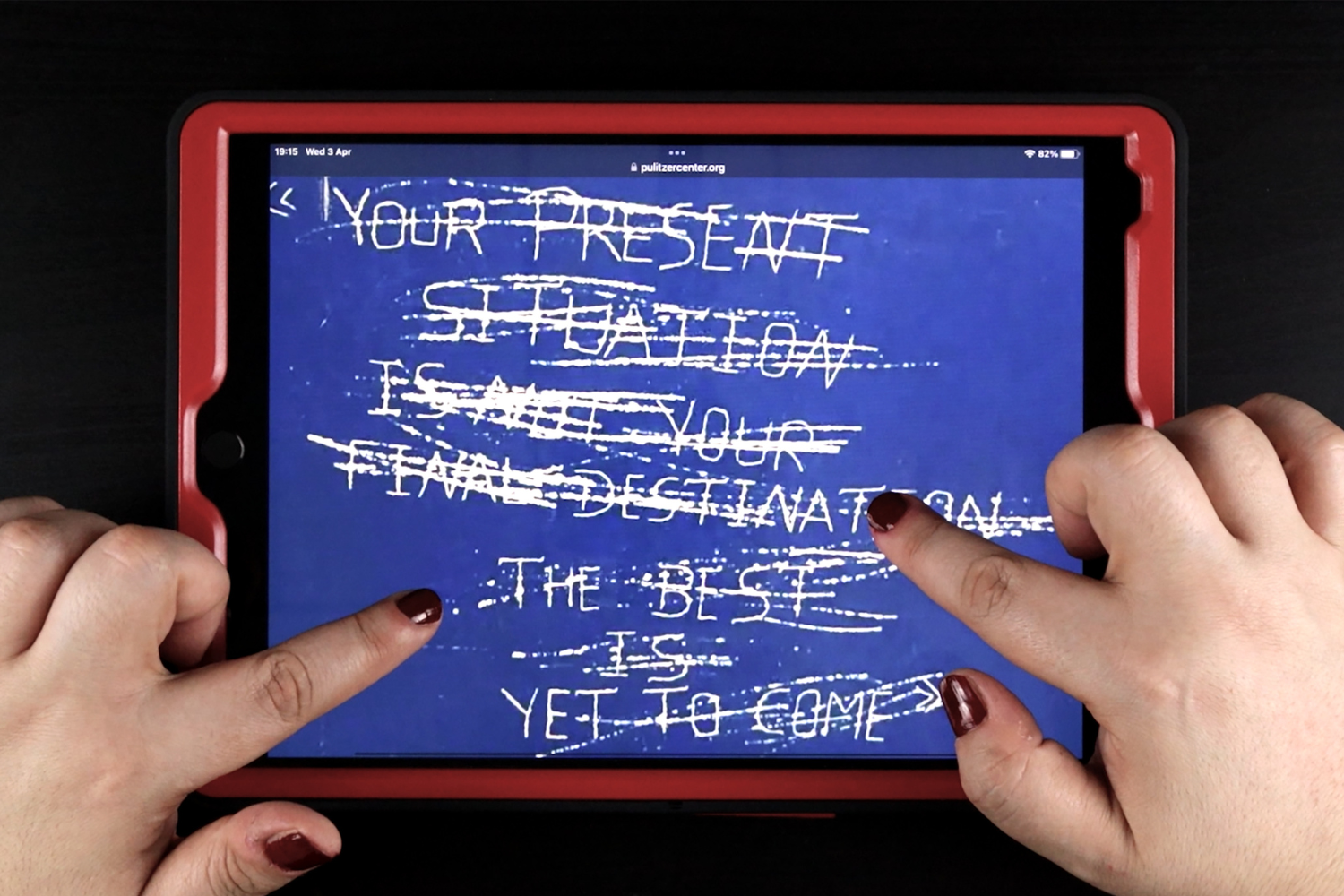

In Gaddafi in Rome questa posizione è molto visibile. È un progetto che nasce da un rapporto quasi fisico con l’archivio: vivo con quei materiali, li colleziono, li maneggio quotidianamente. Analizzo anche come i media entrano nella nostra sfera privata, come le immagini si infiltrano nella dimensione domestica, attraverso i dispositivi con cui interagiamo ogni giorno. Per questo nel film l’uso di tablets o schermi portatili non è solo formale: è un modo per restituire questa intimità tecnologica, per mostrare come la mediazione – lo schermo, la voce, la mia stessa presenza – diventi parte del discorso.

A un certo punto, nonostante la mia iniziale reticenza, ho capito che dovevo apparire nei film. Non bastavano le mie mani o la mia voce: era necessario rendere visibile chi stava parlando, assumere chiaramente una posizione. Questo per me è un gesto politico, soprattutto quando si lavora con materiali fascisti o coloniali. Sono sempre molto attenta a come vengono presentati: trovo problematico quando questi materiali vengono riesibiti senza un posizionamento esplicito, perché è facile che producano fraintendimenti o nostalgie. L’essere ‘didattici’ nell’arte contemporanea è spesso visto come un limite, ma per me è una necessità etica: quando si parla di fascismo o di colonialismo, non possiamo permetterci ambiguità. C’era anche un’urgenza più visiva: quella di contrastare due corpi maschili estremamente dominanti – Berlusconi e Gheddafi – che attraversano tutto il progetto. Espormi alla telecamera, con tutti i miei limiti e la mia voce, era anche un modo per opporre a quelle immagini di potere un corpo femminile, vulnerabile, che non spiega ma interroga la storia.

Infine, Il concetto di ‘dissezione’ nasce invece da uno scarto linguistico. Lavorando in inglese usavo spesso l’espressione I’m dissecting an event – “sto dissezionando un evento” – che in italiano suona ancora un po’ insolita. Da lì ho iniziato a interrogarmi su questa parola e sulle sue origini, scoprendo che la dissezione, prima di diventare una pratica medica moderna, era una vera e propria performance pedagogica, nel tardo Medioevo. C’erano tre figure: il lettore, che leggeva testi di anatomia preesistenti; il sezionatore, che materialmente operava sul corpo; e l’ostensore, che mostrava le parti al pubblico, connettendo la narrazione con il corpo e l’audience. Era un evento di conoscenza ma anche di spettacolo. Questa struttura tripartita mi ha molto colpita e ho iniziato a usarla come chiave di lettura per il mio lavoro: il modo in cui manipolo le immagini, i documenti, i video d’archivio, segue una logica di ‘dissezione visiva’. In Gaddafi in Rome: Notes for a Film (2022), per esempio, il primo atto lavora sul livello epidermico – l’evento come spettacolo, la superficie delle immagini, la ‘pelle’. Il secondo entra nel dettaglio, in una sorta di analisi molecolare: linguaggio, parole, sfumature, i discorsi che accompagnano le immagini. L’ultimo atto, invece, si concentra sulla dimensione sistemica: sullo scheletro, la struttura che regge tutto, ovvero i processi storici e politici di lunga durata.

Mi interessava proprio questo: oscillare tra il micro e il macro, tra il topical – ciò che è immediato, attuale, le breaking news – e il systemic, cioè le logiche profonde dell’imperialismo e della continuità coloniale. In inglese topical è anche un termine medico: le medicine “topiche” si applicano sulla pelle, mentre quelle “sistemiche” agiscono dall’interno. È un parallelo che ho trovato potente per pensare la storia come qualcosa che agisce sia in superficie che in profondità – e allo stesso tempo sui corpi. In fondo, Gaddafi in Rome parla proprio di questo: di come un secolo di relazioni tra Italia e Libia – dalla guerra coloniale al Trattato di “amicizia” del 2008 – riveli la continuità storiche del progetto coloniale europeo: dalle politiche economiche alla gestione dei confini, fino alla disumanizzazione delle morti in mare, sono processi che non appartengono al passato, ma che continuano a plasmare il nostro presente.