In tutte le principali città europee e anche oltreoceano esistono da tempo efficienti e consolidati programmi di residenza e borse di studio per artisti che, oltre a incentivare, sovvenzionare e garantire la presenza di nuove energie creative, sono considerati un’importante possibilità di crescita e confronto formativo per gli artisti locali. A Milano nulla di tutto ciò è previsto.

Senza voler entrare nel merito del sempre aperto dibattito su Milano e la sua pessima politica culturale, sul ruolo che dovrebbe avere di capitale per l’arte contemporanea in Italia e soprattutto sul museo che non c’è, è interessante notare che in città si trasferisce e vive la maggior parte dei giovani artisti italiani, o almeno chi di loro non preferisce mete internazionali più stimolanti per la propria formazione.

Ma gli stranieri cosa fanno? Dopo il ritratto poco esaltante, ma ahimè realistico, che il New York Times1 ha dato del nostro paese — bello e triste — viene da chiedersi cosa pensino i rari giovani artisti non italiani presenti a Milano. Perché si trasferiscono a Milano? Cosa offre loro la città? Quali le attrattive?

Lo scorso novembre, sulla via per Artissima, è passato da Milano Nick Mangan, un giovane artista australiano, appena reduce da una residenza a New York e ora di stanza a Berlino grazie a una nuova borsa di studio. Le sue impressioni sulla città, seppur dettate solo da una rapida e superficiale visita e certamente fuorviate nel giudizio da spassose digressioni, sono state entusiasticamente positive. La cosa mi ha molto stupito e mi ha fatto pensare che forse di Milano passa questo: città elegante, capitale della moda e del design, che conferma le aspettative solo a breve o lunghissimo termine.

Senza la pretesa di stilare un censimento di tutti gli artisti stranieri in città, di per sé privo di particolare interesse, piuttosto mi è sembrato importante selezionarne qualcuno tra quelli che ho avuto modo di conoscere, per provare a capovolgere la prospettiva e sentire il punto di vista dei pochi, pochissimi, giovani creativi non italiani che scelgono Milano per un periodo, come tappa intermedia e di passaggio nel proprio percorso, ma che già vivono la città anche in un’ottica di formazione e crescita professionale.

Senza considerare la sfera delle scelte personali (che ovviamente incidono) o di quelle casuali, e senza scadere negli stereotipi, è stato interessante capire se Milano funziona come città per giovani artisti provenienti da altri paesi e che il più delle volte potrebbero direzionarsi su qualsiasi altra capitale del continente. Incontrando alcuni di loro, a volte lavorandoci assieme, l’attenzione si è certo focalizzata sulle mancanze, ma sono emersi anche aspetti e considerazioni inaspettati.

Le lacune sono palesi, eppure è bene ricordarle. La più evidente è quella di un museo di arte contemporanea, ma a Milano manca anche un’istituzione con studi per artisti, del tipo di quelle che invece esistono in Europa, negli Stati Uniti, ma anche altrove. Per esempio a Melbourne esiste Gertrude Contemporary Art Spaces — organizzazione non profit che da oltre vent’anni offre ai migliori artisti emergenti australiani uno spazio dove lavorare a un affitto simbolico, oltre a supportare la loro promozione invitando e ospitando curatori stranieri. L’assenza di situazioni analoghe a Milano è stata infatti una delle prime cose rilevate con un certo dispiacere da Alicia Frankovich (Tauranga, 1980), neozelandese, che al suo arrivo a Milano lo scorso gennaio in occasione della mostra “Too Near Too Far: An Introduction To The Australian Independent Art Scene” aveva appena lasciato dopo due anni il suo studio proprio a Gertrude. D’altro canto, ha tenuto a specificare che l’organizzazione australiana è stata fondata nel 1983 per l’iniziativa di un gruppo di artisti e solo successivamente strutturata come ente non profit, sostenuta con finanziamenti pubblici e privati e diretta da un board. Forse anche a Milano, con un po’ di buona volontà potrebbe, e dovrebbe, essere possibile un’esperienza simile… Mentre scrivo questo articolo Alicia Frankovich ha appena lasciato l’Italia e la sua prossima tappa è Dublino, dove è stata invitata a una residenza presso Fire Station.

Un timido e primo tentativo è stato fatto a Milano dall’associazione O’Artoteca, che dal 2006 ha trasformato la sua sede nel quartiere Isola in studi in cui ospita, su invito, artisti e curatori italiani e internazionali. Il programma purtroppo è ancora poco conosciuto, o meglio non è ancora entrato nei tracciati e nei punti di riferimento cittadini. Un altro esperimento, istituito solo da pochi mesi e quindi ancora troppo giovane per essere giudicato, è VIR Viafarini-In-Residence, che in previsione del suo trasferimento alla Fabbrica del Vapore con Careof, trasformerà il suo spazio attuale in Via Farini in due studi per artisti, a cui si aggiungono quattro appartamenti ai piani superiori dello stesso edificio utilizzabili anche come spazi abitativi. Uno di questi, dal 1996, viene dato ad artisti australiani a rotazione, supportati dall’Australia Council for the Arts: si tratta dell’unica esperienza di studio sovvenzionata da un’istituzione straniera a Milano, dalla quale però è completamente gestita — dalla pubblicazione del bando alla selezione fino all’assegnazione della borsa di studio. Il fatto che Viafarini non partecipi alla selezione ha come conseguenza che spesso, purtroppo, all’esperienza non fa seguito un reale inserimento dell’artista invitato nel contesto culturale cittadino. Le nuove residenze di VIR, realizzate anche col contributo e la collaborazione di ACACIA-Associazione Amici Arte Contemporanea, dovrebbero durare da un mese a un anno e l’application è già disponibile sul sito Internet, anche se non sono ancora chiari i criteri di selezione e la composizione del comitato scientifico. L’unica cosa certa per ora, e si legge già sul sito, sono i costi: 3.000 euro al mese per studio e appartamento. Prezzi londinesi, standard londinesi? Speriamo. Anche perché attualmente a Milano non esiste alcuna agevolazione pubblica in termini economici per gli artisti in arrivo. Tra quelli che ho incontrato, e che sono rimasti a Milano per più mesi, nessuno è passato da questi canali.

La logica che sembra vincere per ora è quella del fai da te. Si arriva in città, spesso con grandi attese che poi vengono deluse. Pochi ricevono una sovvenzione, che comunque nei casi più fortunati in cui c’è viene stanziata dai paesi di origine. Il panorama non è confortante, e a prima vista sembrerebbe che pochi consiglierebbero Milano a un amico artista. Ci sono però delle eccezioni.

Un buon canale che veicola giovani artisti stranieri in città è il Corso Superiore di Arti Visive della Fondazione Antonio Ratti di Como. Si tratta di un workshop di tre settimane per una ventina di artisti di cui circa la metà stranieri, tenuto di anno in anno da artisti di chiara fama e lunga esperienza in ambito internazionale. Il corso è totalmente gratuito ma i partecipanti devono provvedere ai costi di viaggio e permanenza. Oltre a far respirare un’aria internazionale per tre settimane alla città di Como, anche a Milano per un mese si vedono facce nuove e si usa un lingua diversa dall’italiano. Assai bizzarro, se si paragona con Berlino, dove, lo diceva Tirdad Zolghadr in un articolo apparso su Frieze2 lo scorso novembre, la lingua ufficiale delle inaugurazioni è ormai l’inglese.

Andreas Golinski (Essen, 1979), madrelingua tedesco che avrebbe potuto facilmente scegliere Berlino, ha invece optato per Milano: arrivato la prima volta in città nel 2005 con il Corso della Fondazione Ratti, da circa un anno vi si è trasferito più stabilmente e ora divide uno studio a Lambrate con Christian Frosi. Ad Andreas Milano piace; qui ha avviato una serie di interessanti collaborazioni e la preferisce a Berlino dove — dice — c’è troppa concorrenza e non è un buon posto per lavorare. L’italiano lo sta imparando.

Le scuole sono veri e propri crocevia per giovani creativi: in primis l’Accademia di Belle Arti di Brera, e poi anche la NABA, o in misura minore i corsi per le arti visive allo IED, la Domus Academy e il Politecnico. Sarebbe però interessante che queste esperienze, come succede già all’estero, si inserissero in un tessuto più ampio. Ad esempio attualmente quasi nessun gallerista, e pochi curatori, frequenta le aule dell’accademia, né si pensa alla mostra di fine anno come a un momento di talent scouting. Finita la scuola tutto deve ancora iniziare.

È il caso di Emre Hüner (Istanbul, 1977), venuto a Milano per frequentare Brera, che, terminati gli studi, si è poi fermato in città qualche anno per avviare e creare i primi legami professionali. Anche se — dice — il sistema dell’arte contemporanea a Milano è abbastanza chiuso e si sente la mancanza di iniziative indipendenti, l’Accademia e i corsi di Alberto Garutti sono stati un momento fondamentale di formazione e soprattutto di confronto con altri artisti. Da un anno Emre è tornato a Istanbul, dove ha esposto all’ultima edizione della Biennale.

Anche per Noga Inbar (Milano, 1984), israeliana venuta per studiare alla NABA, Milano è una perfetta palestra, perché paradossalmente c’è talmente poco che si può stare concentrati sul proprio lavoro e sulla propria pratica artistica: un ambiente protetto, senza troppa concorrenza, adatto per iniziare. Ma è pur vero che per Noga Milano è una “città poltrona”, sprofondata in se stessa.

Milano sarà forse una città confortante, ma è anche sonnolenta. Ian Tweedy (Hahn, Francoforte, 1982), americano nato in una base militare tedesca, abituato a muoversi e a cambiare spesso città, pensa che Milano sia un deserto, una città neutrale che ha coperto e perso molte delle sue caratteristiche. Se questo può essere affascinante da un punto di vista evocativo — e in effetti mentre me lo racconta siamo seduti in un caffè di Brera, proprio dove una volta scorreva l’acqua dei Navigli — Milano resta una città dura, che chiede molto e offre poco, dove tutto sembra nascosto e poco accessibile. Anche se, prosegue Ian, volendo si può conoscere l’intera comunità artistica cittadina in un mese, è pur vero che per chi arriva in città all’inizio è difficile orientarsi.

È dello stesso parere Alicia Frankovich che mi fa anche notare il forte senso di stabilità e di appartenenza a una comunità che si respira a Milano (o forse più in generale in Italia).

Un vantaggio non da poco della città è invece sicuramente la posizione centrale in Europa, che permette con i suoi tre aeroporti un accesso economico, facile e rapido ad altri centri artistici come Londra o Berlino, “saltando su un aereo come se fosse un autobus” (Alicia Frankovich).

L’eccellenza di Milano sono poi le mostre e le iniziative organizzate dalle principali fondazioni private —Arnaldo Pomodoro, Prada, Nicola Trussardi, Hangar Bicocca — e dalle maggiori gallerie cittadine, che raggiungono standard museali. Proprio la facilità di collegamento e il sistema di gallerie sono il discriminante per Anja Puntari, classe 1979, che da tre anni vive tra Milano e Helsinki. Se in Finlandia, il suo paese d’origine, la scena underground è più sviluppata che qui, gli artisti sono più fiduciosi e abituati al lavoro di gruppo e a condividere iniziative artist-run — anche in considerazione del fatto che lo stato sovvenziona abitualmente gli artisti fino a concedere uno stipendio per 5 anni — a Milano la competizione è più stimolante e le gallerie investono più facilmente sui giovani.

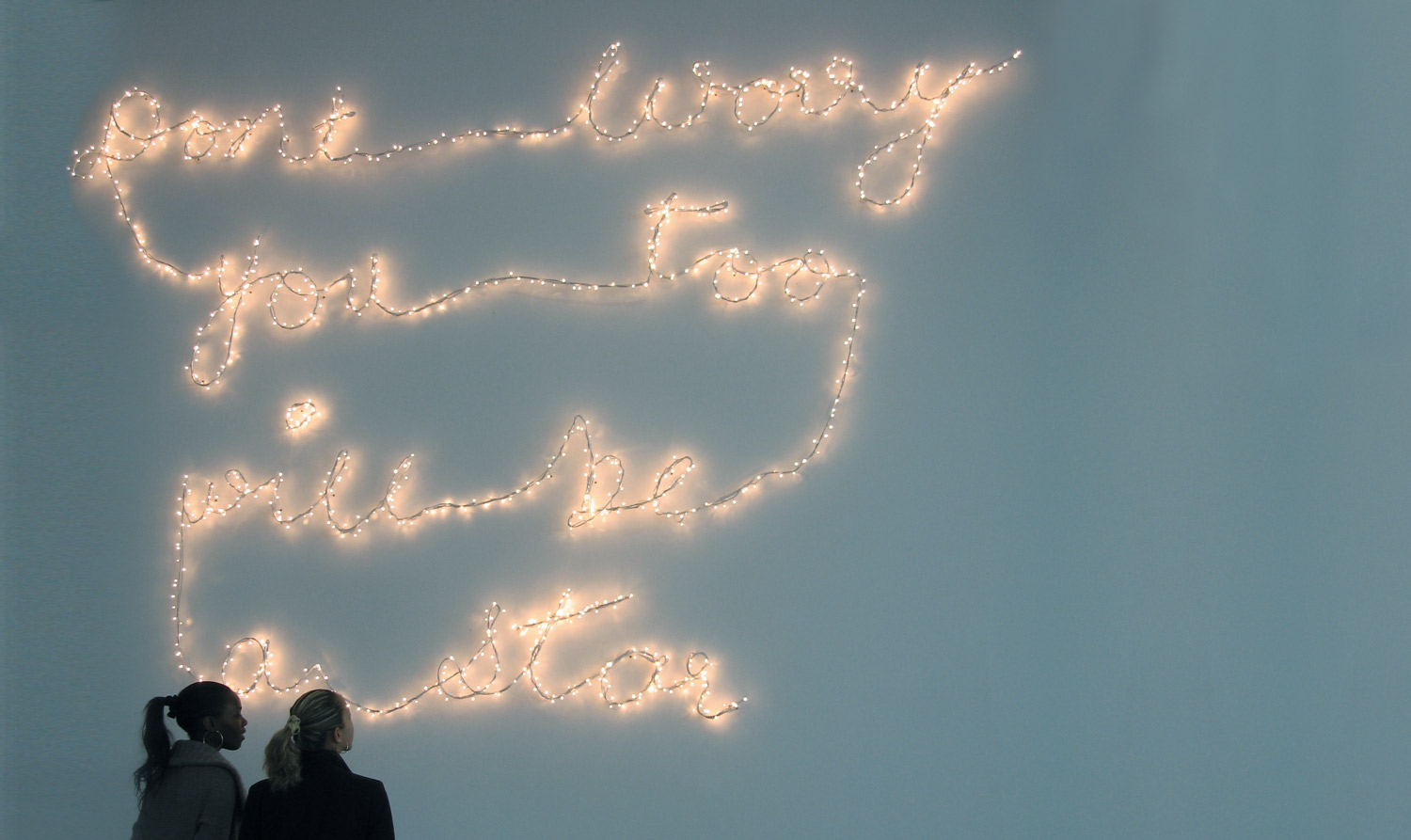

Alek O. (Buenos Aires, 1981) concorda su Milano come luogo ideale per iniziare a testare e per rinforzare il proprio lavoro, ma vede anche un alto rischio nel fermarsi e nel non confrontarsi con l’esterno, adeguandosi al senso di sicurezza che può dare un ambiente piccolo e provinciale. Arrivata da Buenos Aires qualche anno fa per studiare design al Politecnico, a Milano Alek O. ha seguito il workshop della Fondazione Ratti e ha anche partecipato attivamente all’esperienza dell’Isola Art Center alla Stecca, uno dei pochissimi esperimenti artists-run cittadini, forse non a caso animato per buona parte da stranieri. Per Alek O. Milano ha disilluso molte delle aspettative, ma ne ha create di nuove. Mai avrebbe pensato, ad esempio, di trovare a Milano un gruppo di artisti amici con cui testare i propri lavori o addirittura concepirne di nuovi (come nella mostra “A Certain Ratio”, lo scorso novembre alla Room Gallery).

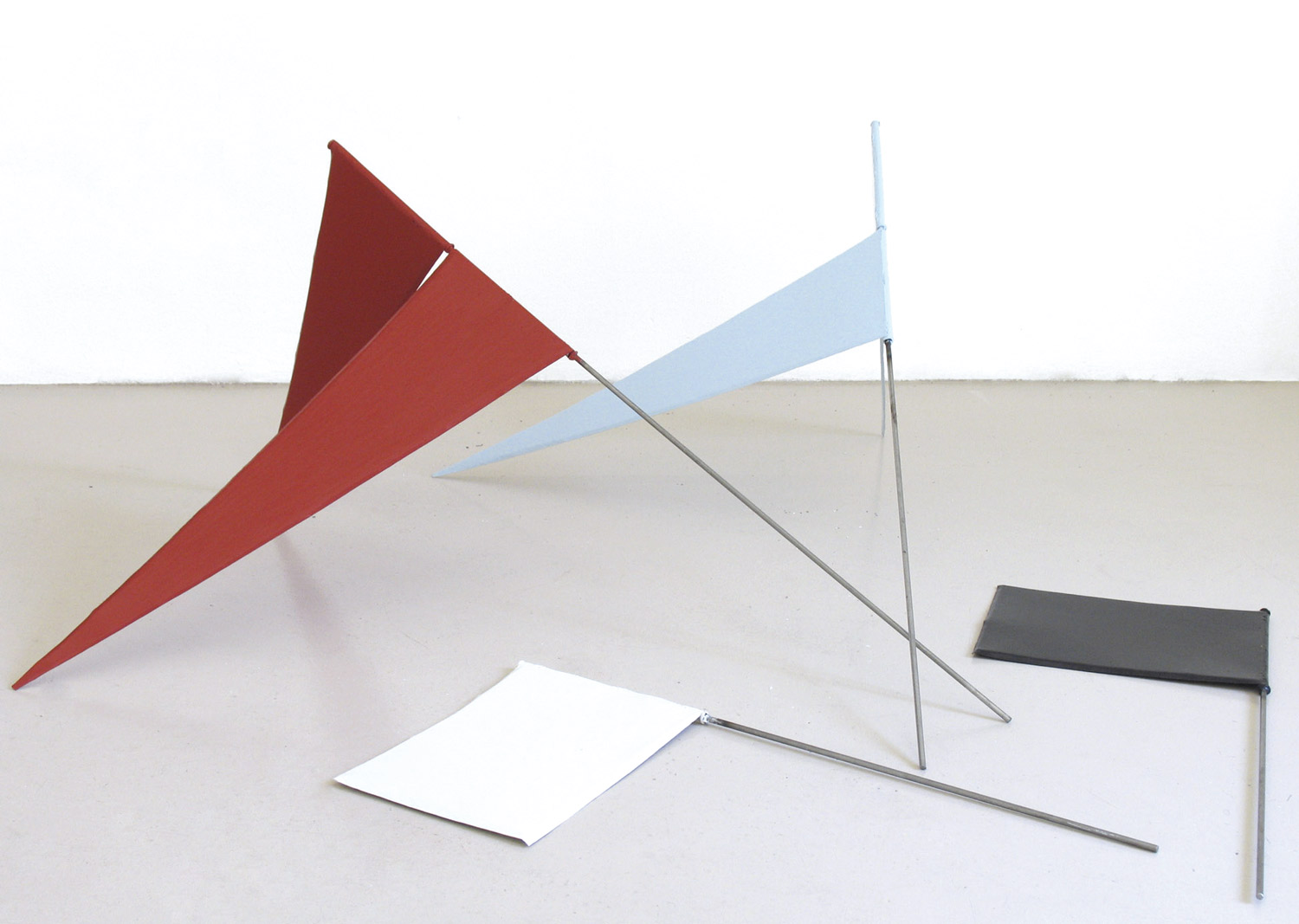

Arrivata per caso a Milano da Mosca con una borsa di studio americana, Elena Nemkova (Dushanbe, Tagikistan, 1971) ha alle spalle esperienze di residenza in Inghilterra, Austria e Svezia. Anche se di fatto a Milano non rimane mai per più di un mese di seguito, per motivi personali ci si è trasferita. La sua prospettiva è quindi molto diversa dalle voci precedenti, ma altrettanto interessante. Curiosamente la prima cosa che mi ha detto, saltando a pie’ pari le solite critiche, è che il grande vantaggio dell’avere uno studio a Milano è la possibilità di lavorare con eccellenti artigiani, producendo opere molto complesse da un punto di vista materiale — cosa che altrove sarebbe impensabile se non a costi molto elevati. Il suo lavoro per la Biennale di Mosca è stato, ad esempio, prodotto in Brianza.

Personalmente credo che l’aspetto più interessante sia il fatto che la maggior parte degli artisti stranieri che qui cito continua a tenere legami con i paesi d’origine, dimostrando una mobilità fisica e intellettuale. Avere una “doppia base”, o come si suol dire avere il piede in due scarpe, non significa non vivere completamente il clima culturale della città ma piuttosto creare dei ponti. È il caso, ad esempio, di T-Yong Chung (Tae-gu, Corea del Sud, 1977) a Milano da due anni e perfettamente integrato nel contesto artistico locale, che a marzo ha organizzato una mostra a Seoul invitando per la prima volta in Corea gli italiani ZimmerFrei, Stefania Galegati, Michael Fliri e Luca Bolognesi.

Dove non arrivano le istituzioni pubbliche possono forse arrivare gli artisti. Non basta, ma è incoraggiante.