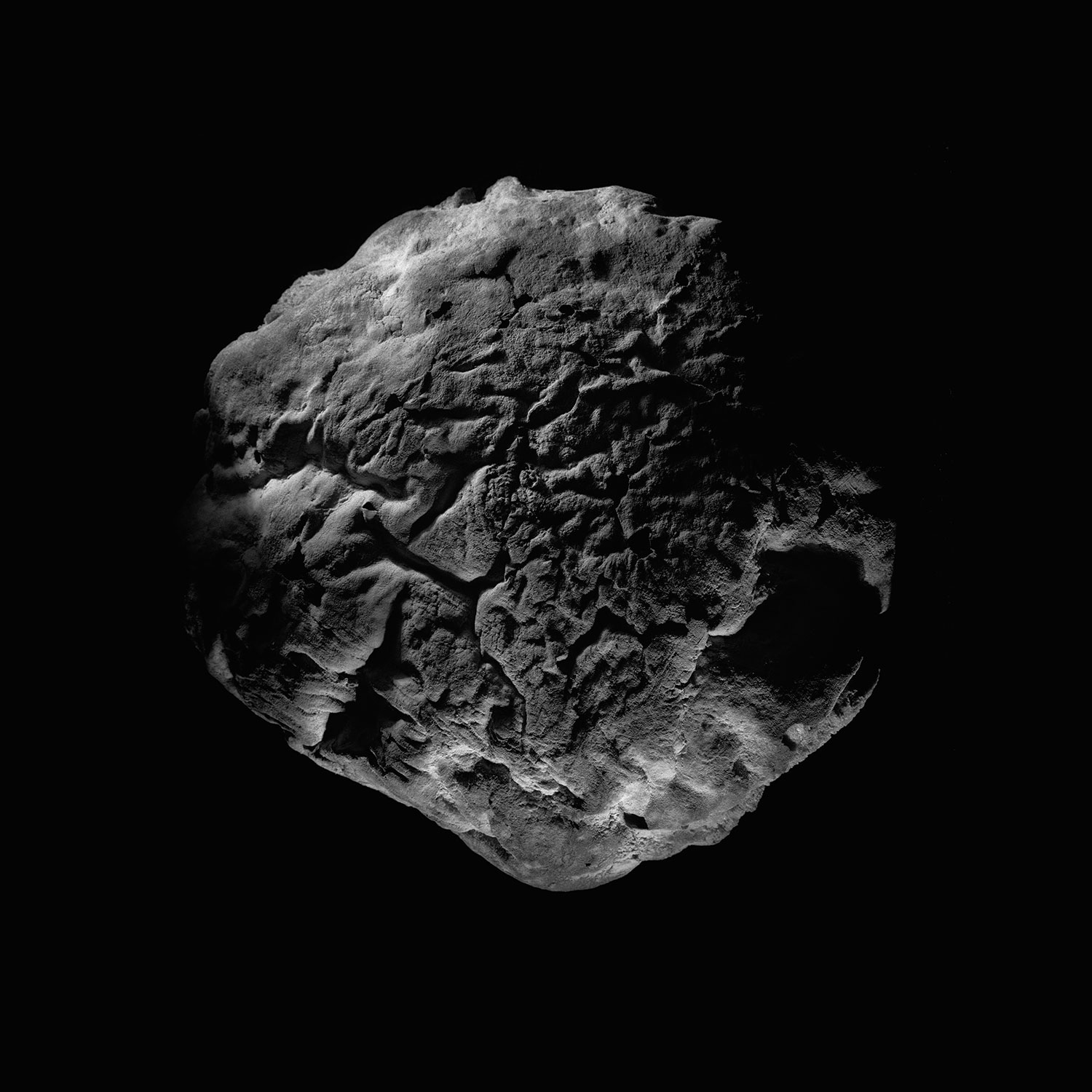

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo è diventata uno spazio altro, irriconoscibile, ritornata alla struttura iniziale con cui debuttò vent’anni fa. Nessun bookshop né vetrina espositiva, nessuna seduta o manifesto. Non c’è neanche il bancone della biglietteria. Solo uno spazio nudo, illuminato esclusivamente da luce naturale, che accoglie nel grande ambiente espositivo enormi massi di roccia, arrivati da Istanbul, con un trasporto eccezionale che, a memoria del Ministero dei Trasporti, non ha eguali nella storia delle relazioni commerciali tra Italia e Turchia. Un paesaggio lunare, realizzato in due mesi di lavoro dall’artista argentino Adrián Villar Rojas, visionario e debordante, che negli ultimi anni ha dato vita a installazioni sorprendenti in giro per il mondo, spostandosi insieme al suo studio. Una famiglia di maestranze diverse, tra tecnici, artigiani e musicisti, che vive compatta e segue l’evolversi di queste installazioni ambientali. A Torino Adrián Villar Rojas è andato in giro dappertutto, specialmente a Porta Palazzo, perdendosi nel suo mercato pieno di merci e di mondi. Elementi diversi, organici e no, colonizzano il centinaio di rocce come escrescenze, germogli, fiori, semi, tracce, fossili. Ognuna con un suo significato, per una lettura stratificata in cui l’artista frulla pensiero antico e moderno in un melting contemporaneo che si interroga su se stesso, in maniera personale e sovversiva.

Olga Gambari: Come nasce Renaissance?

Adrián Villar Rojas: Si tratta di un progetto nato dopo la mia partecipazione alla Biennale di Istanbul e nutrito dallo stato emotivo e fisico di “sbornia” dopo la mia partecipazione a quell’evento. Io e i miei collaboratori siamo sempre espulsi da ogni progetto con un certo stato di energia residua. È scioccante per noi sentire che una volta che un progetto ha finalmente preso la forma finale di mostra, e la nostra residenza in uno spazio e in una città è terminata, una certa specifica quantità di energia ci ritorna indietro, diventa una sorta di residuo che fluisce in quello che sarà il prossimo progetto a venire. Nel caso di Renaissance abbiamo investito un’energia residuale, e il processo di lavoro qui realizzato è paragonabile a un lutto per l’esperienza turca.

OG: Come avete lavorato nella Fondazione Sandretto?

AVR: Ci siamo occupati dell’edificio della Fondazione a tutti i possibili livelli. Volevo che il palazzo si sentisse accudito e amato, apprezzato e rispettato. Un prendersi cura di lui, destinandogli tempo e attenzione. È stato dipinto, pulito in senso metaforico e no, lucidata la facciata. Non abbiamo tralasciato neanche il settore dedicato alla comunicazione così come quello relativo ai suoi sistemi di sicurezza legati alla segnaletica e agli estintori. In generale, la relazione e gli interventi sono stati attivati con tutti quegli elementi che permettono all’istituzione di esistere e di esprimere se stessa come soggetto politico.

OG: Come sempre nel tuo lavoro si mescolano elementi diversi, in un complesso progetto sia concettuale sia formale.

AVR: Per quanto riguarda la miscela di riferimenti e materiali, cerco di immaginare — e questo è una procedura ontologica — come sarebbe guardare il pianeta Terra e la cultura umana dal punto di vista di un alieno: orizzontalità assoluta e mancanza di pregiudizi. Non ci sono scale di valori o preferenze, ma l’impegno a un profondo stato di distacco dalla nostra realtà naturale e multidimensionale. Sconforto ed estraneità sono essenziali per la mia pratica. Nulla è evidente né significa qualcosa, per un alieno che non ha il quadro dei sistemi di valore delle gerarchie condivise per convenzione dagli uomini: una macchina equivale a un uccello, a un robot, a una sneaker o a un bambino, mentre indiani o Gesù valgono come gli antichi romani o Galileo. Emerge qualcosa di simile a quella catena eterogenea di nomi che è stata una delle principali risorse retoriche Jorge Luis Borges. Quindi, se siamo alieni senza gerarchie semiotiche, questo implica che — per questo alieno — uomini, animali e oggetti sono solo materia in senso piuttosto brutale. Il gioco risulta ampiamente aperto e io e miei collaboratori ricostruiamo la realtà nel modo in cui vogliamo, che può essere decisamente mostruoso e violento; nel nostro gioco siamo come divinità infantili. Distanza ed estraneità dalla cultura umana si riflettono anche nell’uso del tempo: il futuro remoto e l’assenza degli esseri umani; passato remoto e l’origine della vita; un dinosauro e un robot di alta tecnologia. La decisione chiave presa all’inizio di questo lungo processo (direi dieci anni fa) è stato l’esilio di me stesso da questo tempo e dalla condizione di “habitus” umano — usando la nozione di Bourdieu per esprimere le nostre strutture di percezione e d’interpretazione — perché sentivo che — almeno per quanto riguarda l’arte — non c’era più nulla a cui pensare o da aggiungere in questo limbo post-Duchamp completamente bloccato in cui ci troviamo. Perciò, io potevo solo pensare al postend. L’arte aveva completato il suo ciclo. Noi avevamo avuto Duchamp. Non c’era più nulla da dire. Andiamo al post–fine, in cui c’è un grande silenzio sulla Terra — per piangere l’arte. Ci piacerebbe andare a piangere l’arte al post-end.

OG: La questione del tempo e della sua rappresentazione si colloca sempre come questione centrale in ogni tua opera.

AVR: Una delle mie principali preoccupazioni è il modo in cui possiamo rappresentare il tempo, sì, quindi è abbastanza logico fare uso di riferimenti presi dalla storia e dalla scienza, dal passato e dal futuro. Tutto può essere fossilizzato, anche la geometria, i sentimenti o la matematica astratta. In questo senso, per me è stato fondamentale rivedere Duchamp come un’entità che è stata straordinariamente generosa, ma allo stesso tempo terribilmente opprimente. Questa entità era così perfetta che non ha lasciato più nulla per quelli a venire. Stiamo ancora a mordere e a masticare le sue ossa. C’è qualcosa di così crudele in questo. Io, ovviamente, capisco che ha aperto innumerevoli linee di pensiero e che, allo stesso tempo, ha disegnato i bozzetti per quei passi che possono finalmente essere completati dalle generazioni seguenti. Fu un artista prolifico e minimale, e in ogni piccolo gesto compiuto c’era il seme di tutto quello che in seguito sarebbe stato fatto dagli altri. Pensare alla fine dell’umanità e all’ultima opera — non importa quanto bene o male questa ultima opera d’arte ideale potrebbe essere fatta — mi ha portato sicuramente qualche aiuto. Spostare, infatti, tutta la mia pratica verso quello spazio post-end, sicuramente mi ha dato un rifugio decente.

OG: Quali sono i termini che possono essere usati per definire il tuo lavoro?

AVR: Sento fortemente che questo vocabolario usato dal linguaggio dell’arte contemporanea — contenente parole o concetti quali “monumenti contemporanei”, “sculture”, “pittura”, “discipline”, “installazione”, “performance”, e così via è più vicino all’età della pietra che alle logiche intorno a cui sto attualmente cercando di pensare e sviluppare la mia pratica. Sono più vicino a concetti come i giochi linguistici di Wittgenstein, in cui singolarità e contesto relazionale definiscono il significato relativo dei significanti o degli elementi impliciti. Non possiamo più condannare la nostra pratica a quelle classificazioni e tassonomie che riducono chiaramente la nostra comprensione di questo nuovo mondo coraggioso in cui viviamo. La complessità e l’eterogeneità ne sono le regole, e sarebbe veramente sano impegnarci nel compito di progettazione di mappe diverse da quelle che prendono forma intorno a un unico centro: l’Europa, bianco e maschilista.

Posso solo dire che costruisco sculture perché vivo in un mondo 4D (compreso il tempo), così come ogni entità esistente. Ogni animale (compreso l’uomo) e gli insetti stanno producendo sculture. Siamo tutti scultori. Siamo tutti sculture. Non vi è alcuna differenza tra un gatto che caga, un operario che martella il ferro e qualcuno che plasma ciò che comunemente è noto come “una scultura”. Si tratta di quel campo simbolico che ora è in crisi. Così come lo slogan marxista su “la necessità di abolire la differenza tra lavoro intellettuale e manuale”, ora siamo alla vigilia di una versione amplificata di quello slogan comunista rivoluzionario: il mondo si trova ad affrontare gli ultimi giorni delle gerarchie androcentriche bianche europee, in cui gli esseri umani — tipi simili al David di Michelangelo — erano in cima alla piramide.

OG: Definisci il tuo studio errante come una “compagnia di teatro”: un’esperienza umana intensa di condivisione che è all’origine di ogni tuo lavoro.

AVR: Come dico sempre, il mio laboratorio nomade è arrivato a funzionare come uno spazio teatrale in cui i miei collaboratori sono “attori” che improvvisano, sulla base di una serie di compiti che dò loro attraverso diversi formati — disegni, descrizioni, piani — come se fossi un regista teatrale che sperimenta con la creatività e la resistenza della sua compagnia. In questo senso, io non ho un rapporto ingenuo, neutrale o diplomatico con i miei collaboratori durante lo sviluppo dei progetti: al contrario, si tratta di un rapporto di profondo conflitto, perché il materiale con cui io lavoro è umano. Come in teatro o psicoanalisi, ho elaborato il conflitto, opero con un “transfert negativo”, per usare un concetto chiave della psicoanalisi. Ciò implica un impegno reale con il mio lavoro, e ci vogliono consistenti dosi di energia psichica e fisica per seguire questa strada. È sempre più facile non spingere la gente al di là dei propri limiti. Ma quando t’impegni a spostare tali limiti al fine di espandere le proprie e altrui e capacità emotive e intellettuali, si è senza dubbio di fronte a uno dei compiti più difficili che si possano intraprendere nella vita. È sempre più facile lasciare le persone esattamente dove le hai trovate. Purtroppo, questo non è il mio caso.