In ogni immagine c’è qualcosa che proviene da qualche altra parte. Una traccia, una “opacità” a cui spesso non si attribuisce l’origine. Quello che in un certo senso resiste a uno stimolo visivo, la suggestione che sopravvive all’immagine che vediamo in un dato momento. Su questa residualità si sviluppa “Afterimage”, una collettiva che si dipana nelle quindici sale di Palazzo Ardinghelli, oggi sede del MAXXI L’Aquila, con la doppia curatela di Alessandro Rabottini e Bartolomeo Pietromarchi. L’eterogeneità delle produzioni raccolte in questo viaggio nell’immagine residua è piuttosto evidente e a tratti confonde, e va persino oltre il margine ipotetico che una mostra sull’immagine – spesso associata all’immaterialità, alla fugacità – imporrebbe. Perché questa non è una mostra sull’immagine, ma sulla persistenza del grado zero di un’impressione retinica, sulla transitorietà di quest’ultima e della sua capacità a instillarsi nella memoria e nei corpi.

In tal senso, la nuova commissione di Oliver Laric Sleeping Figure (2022) risulta emblematica. Attraverso un processo ormai abituale – realizzato mediante la produzione di un file digitale da uno scanning 3D per poi arrivare alla fusione in scultura viva – il lavoro di Laric è indicativo di quanto la manipolazione, e per certi versi la performatività in gioco nel processo di riproduzione delle immagini, sia incisiva nella proliferazione delle stesse. Qui, recuperando l’originale di una statua romana dal bozzetto conservato al British Museum, ne ha ricostruito le sembianze iniziali di un ermafrodito – divenuto Venere a causa della manomissione di un collezionista nel XIX secolo. Il cast che vediamo nella prima sala esiste/resiste quale memoria “indistruttibile”.

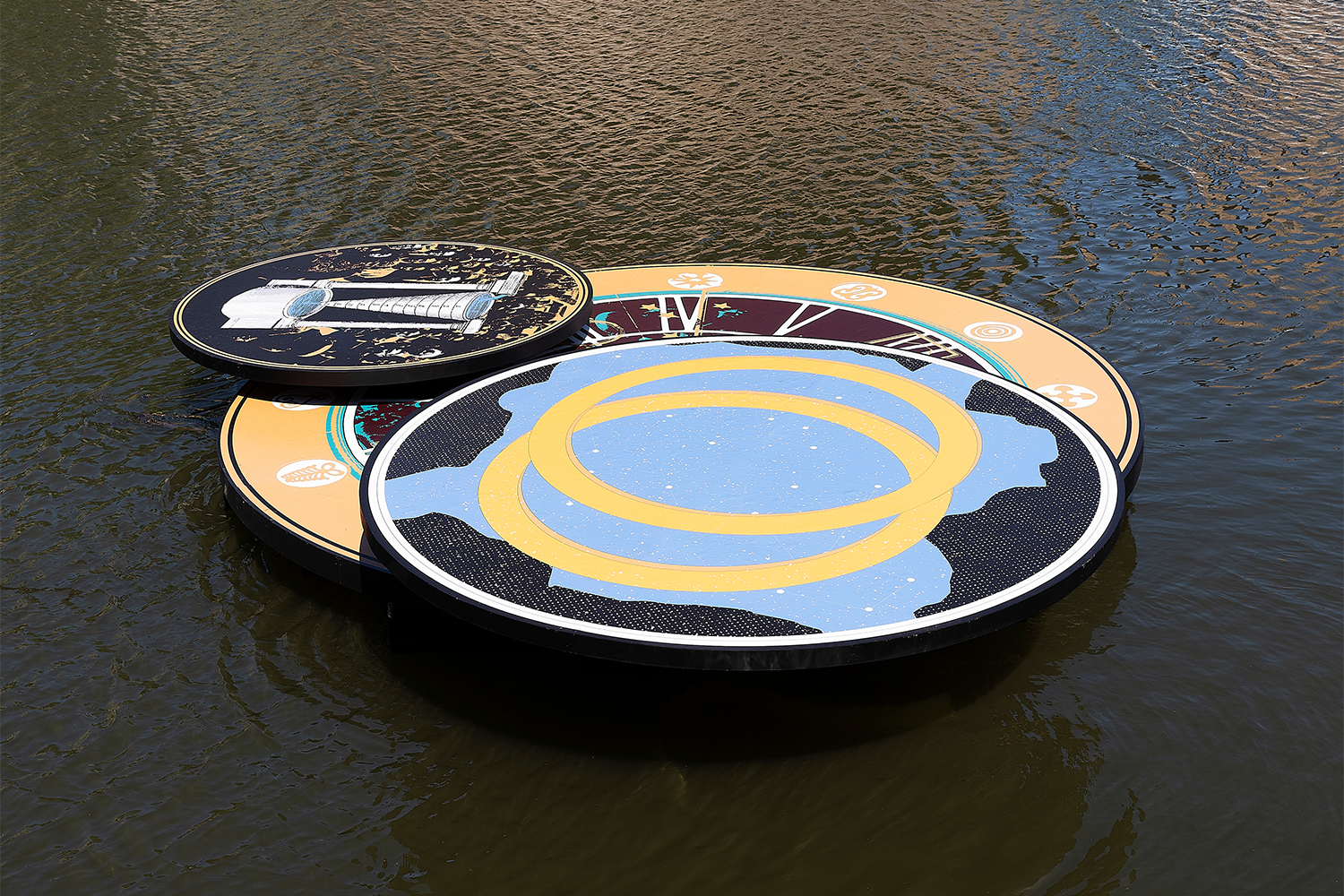

Il resto delle produzioni con una importante matrice sculturale presenti in mostra – come le nuove commissioni Land, Nation- State, Empire di Dominique White; Fiume buio di Luca Monterastelli; o Saturniidae di Benni Bosetto (tutte 2022); Untitled (Voy, sì) (2021) di June Crespo; o Man, Hanging (2018) di Paloma Varga Weisz – mi riportano alla mente un libretto di George Didi-Huberman che, nello sviscerare la memoria della forma nella scultura (di Giuseppe Penone, nello specifico), ci ricorda che “la memoria è una qualità propria del materiale stesso: la materia è memoria1”.

Come anche i luoghi, spugne di immagini stratificate e invisibili. La Sala della Voliera del palazzo è momentaneamente abitata da un intervento di Thomas Demand che ricopre interamente le pareti con una serie di scatti realizzati nell’archivio di Azzedine Alaïa, stilista franco-tunisino. I cartamodelli diventano così architetture mentali, a tratti fisiche, suggerendo un’ulteriore meta-ricostruzione della sala – il cui soffitto esplicita l’intervento di restauro subito dal palazzo dopo il sisma del 2009.

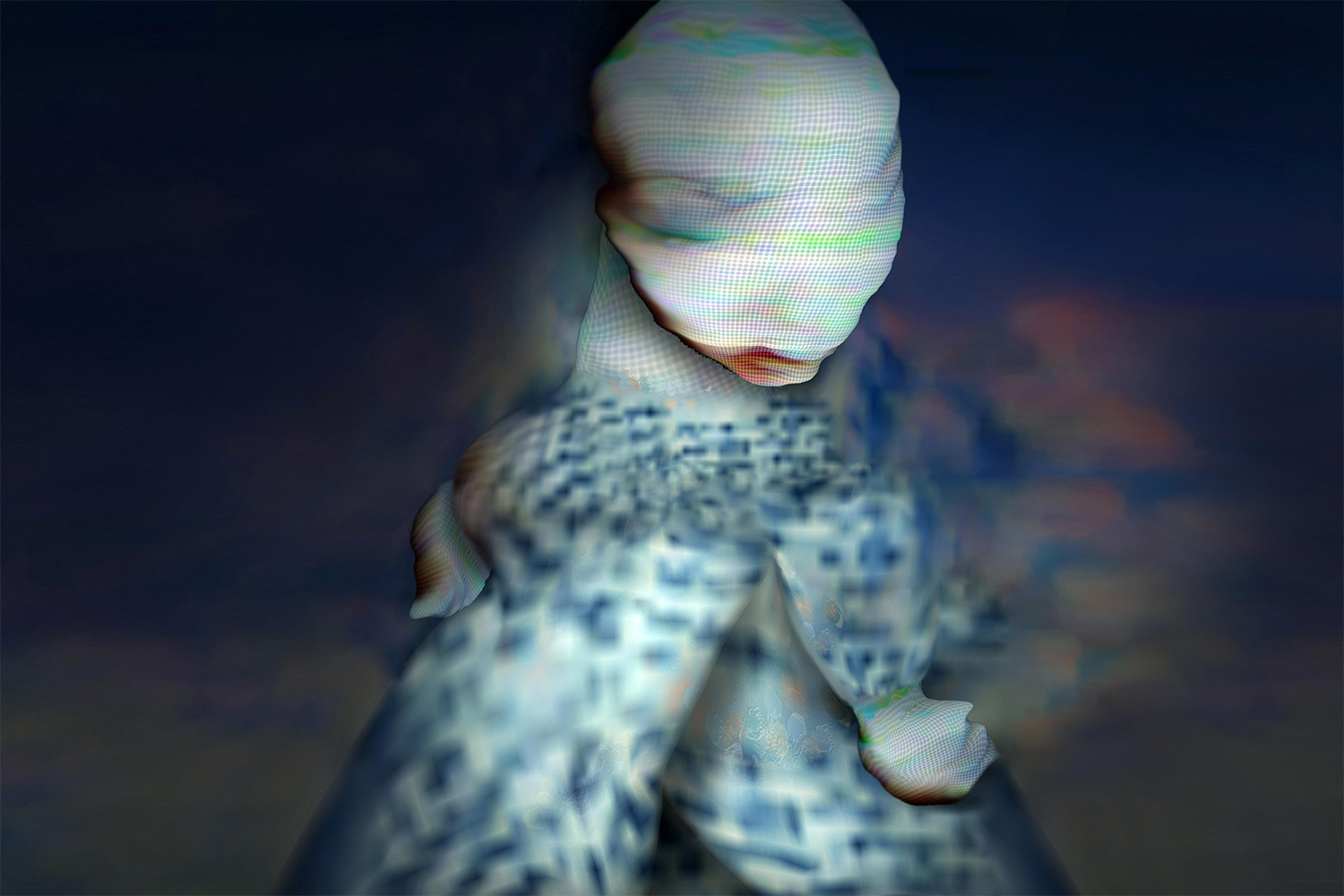

L’archeologia del video e della fotografia in mostra, che presenta sperimentazioni storiche come le serie Interni mossi (1967–1979) di Mario Cresci; Cameron Obscura (1981) di Paolo Gioli; o Terra animata (1967) di Luca Maria Patella, ritorna per certi versi nelle sperimentazioni più contemporanee, come nei soggetti di Massimo Grimaldi nella serie Scarecrows (2021), volti in cui la saturazione dei colori e la sovrapposizione di filtri deforma l’immagine al punto tale da allontanarsi dai confini della corporeità propriamente umana.

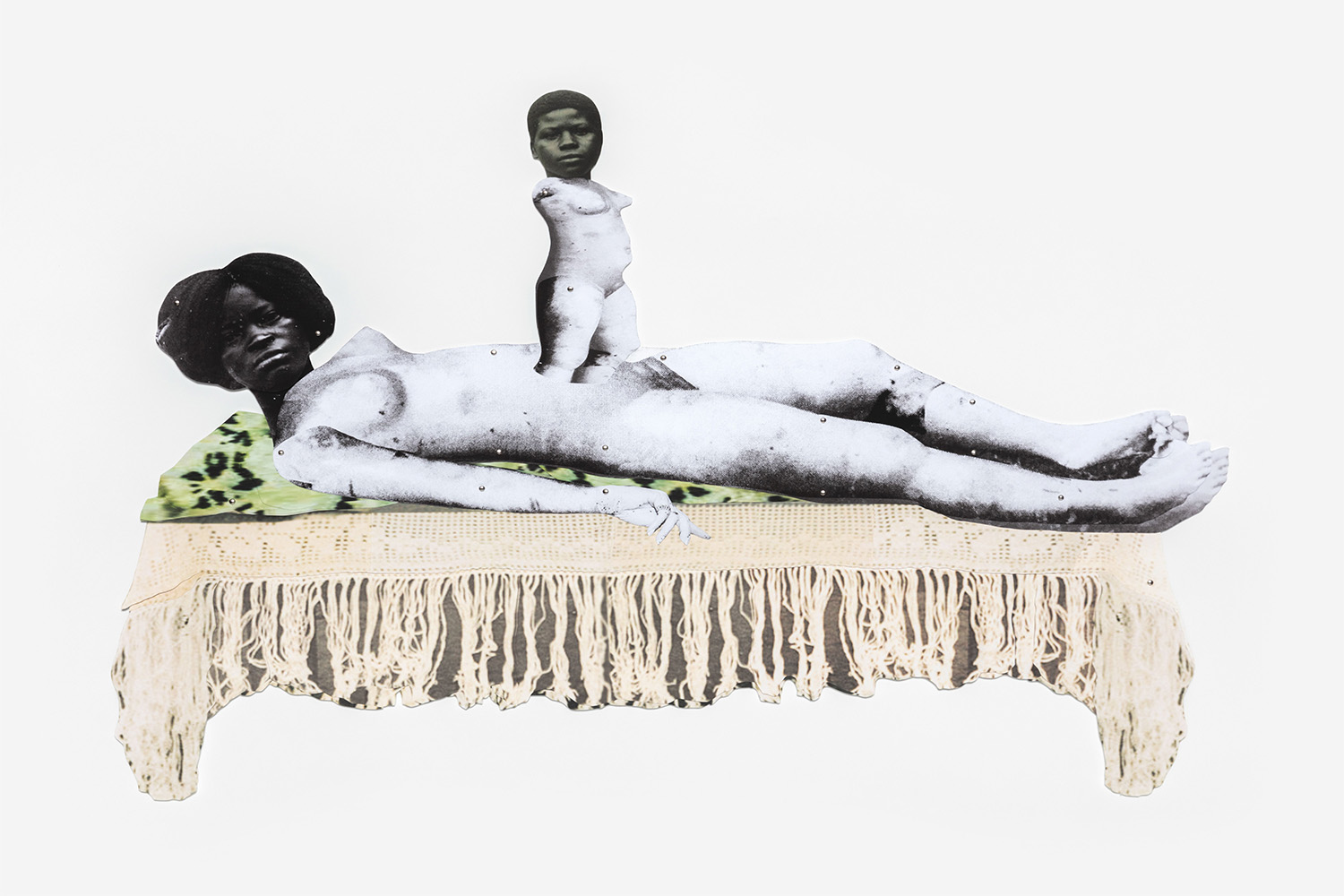

A fare da collante nell’impossibilità di afferrare l’immagine nella sua manifestazione ultima e definitiva troviamo i lavori di Francis Alÿs e Frida Orupabo, in cui il corpo è presente in tutta la sua mancanza, il suo vuoto. I frammenti di queste visioni che ci arrivano e ritornano all’immagine sono la traccia di quel residuo, e fanno eco ai passage benjaminiani. Quell’incompiutezza che il filosofo riconosce proprio nella lastra fotografica impressionata, che si rivelerà in un altro tempo, in un altro spazio.