Luca Panaro: Spesso nelle tue immagini gli oggetti perdono la loro funzione abituale per raggiungere un nuovo stato: in quel momento si distaccano dalla realtà e diventano magici. Cosa vuoi raccontare con i piccoli gesti che metti in scena?

Alessandra Spranzi: Alterare le funzioni delle cose, scardinarle, è sempre un buon inizio per ogni storia. Tutto sta dentro alla realtà. Essa è buia, inspiegabile, penosa. Capisco poco di quello che ho intorno, ma non smetto di pensare che sia lì per qualcosa. Soffro l’incomprensione per il senso della vita, per quello che succede, le cose che si intrecciano con noi. Cosa vuol dire? Il mondo ci cambia, ci porta da qualche parte e siamo chiamati a fare qualcosa. Almeno dei piccoli gesti. Penso che il Destino, il senso, si compia nella stessa oscurità della realtà. Non riusciamo a vederlo, a capirlo. Però possiamo illuminarlo, a tratti. I lampi nella notte, con i cani che abbaiano lontano, ci accompagnano. La paura va insieme alla meraviglia. Quella che tu chiami funzione abituale è uno stato di inerzia, è il mutismo delle cose, la tristezza che ci prende quando non impariamo più. Toccandole, muovendole, sfiorandole, straniandole si attiva l’energia che è contenuta, possono così svegliarsi e svegliarci. Possiamo scoprire qualcosa di nuovo o ritrovare qualcosa di dimenticato. Quando facciamo e facciamo bene (ancora i piccoli gesti), qualcosa si mette in movimento. Rompiamo con un pugno la finestra chiusa e l’aria entra. Ricordo una frase di Jean Piaget, che sintetizza bene questo movimento: “Quando il gesto perde il suo primo significato e diventa efficace per se stesso, allora diventa magico”. In particolare, il progetto “Cose che accadono”, iniziato nel 2002, parla delle energie trattenute nelle cose che noi possiamo sollecitare, chiamare, portare alla luce (o riportare nell’oscurità). Lo svelamento, che è l’operazione messa in moto con “Cose che accadono”, e ancora aperto, è un modo per riconfigurare il nostro spazio quotidiano (lo svelamento, il portare alla luce o strappare all’oscurità, è anche l’operazione della fotografia). Spesso non metto in scena nulla, registro, sono presente, incontro le cose: si tratta di incontri a loro modo straordinari.

LP: E la fotografia, come rientra in questo processo?

AS: La fotografia diviene il documento di qualcosa che è avvenuto malgrado noi, al di là delle nostre previsioni, al di là o un po’ più in là. Qualcosa di invisibile viene reso visibile, la fotografia funziona come medium, fa da intermediario fra due mondi, capta, registra anche quello che ci sfugge sotto il naso. Lo spirito delle cose resta lì, intrappolato nelle fotografie. Nel video Et voilà (2000) il semplice atto di mangiare, ripetuto da me come una gag da piccolo mago, sottolinea la potenza rituale della distruzione e sparizione che si compie mangiando: niente più pomodori, né mandorle, né formaggio. Niente da vedere. Tutto sparisce, da qualche parte, dentro il corpo, l’alchimia della trasformazione si compie, noi siamo vivi… et voilà! La magia e la ripetizione vanno insieme, aiutano a vedere, a capire, a guarire. Rompono per l’appunto le funzioni abituali e il silenzio. L’estate scorsa ho letto Cesare Pavese: “I simboli che ciascuno di noi porta con sé, e ritrova improvvisamente nel mondo e li riconosce e il suo cuore ha un sussulto, sono suoi autentici ricordi. Sono anche vere e proprie scoperte. Bisogna sapere che noi non vediamo mai le cose una prima volta, ma sempre la seconda. Allora le scopriamo e insieme le ricordiamo”. (Ferie d’agosto, 1946).

LP: Nei video e nelle fotografie è ricorrente un vecchio tavolo che mi ha sempre incuriosito. È lì che risiede il segreto delle tue “magie”?

AS: Per anni ho abitato in una stanza (o la stanza ha abitato dentro di me?). Dentro alla stanza c’era un tavolo, di mia nonna. Non ricordo come sia arrivato lì. Su quel tavolo mangiavo, lavoravo, leggevo, disegnavo, passavo il giorno, anzi, su quel tavolo passavano le stagioni. Sono passati anni. L’ho usato. Sotto il tavolo c’era un tappeto nero, un pezzotto (tappeto artigianale tipico della Valtellina, ndr), cucito con il filo grosso bianco. A volte mi ci stendevo, il tavolo diventava una piccola stanza, stavo bene. Da sotto era più complicato, la struttura era complessa, c’era anche un cassetto. Era un altro tavolo, una piccola casa, era una capanna. I muri della stanza non erano vuoti, una finestra, una libreria, il letto, un armadio, le piante, cose appese. Anche se il tavolo era occupato, sommerso, le cose si muovevano, cambiavano, i piatti si svuotavano, i bicchieri si riempivano, le tazze lasciavano aloni, le briciole si disperdevano, i fogli e le matite si alternavano con le mele, il pane, il caffè caldo. Tutto era in movimento. Non sono nata sotto il cavolo o dall’orecchia della capra, ma sotto, o forse sopra un tavolo. Credo che l’uomo sia un animale da tavolo, ne ha bisogno. Intorno al tavolo le persone sono a loro agio, si appoggiano, parlando e mangiando. È il centro della vita quotidiana. Se si togliesse, nella stanza ci sarebbe un buco, un vuoto pericoloso. Il tavolo è solo una capanna: noi, appoggiandoci i gomiti, guardiamo il mondo. Quel mondo è fatto spesso di oggetti, che vanno, vengono, con cui sperimentiamo. Noi, come giganti curiosi o annoiati, giochiamo con quello che troviamo lì. Ogni casa, ogni persona merita il suo tavolo. Non è cosa facile e scontata. Ora, nella casa in cui abito, ho due tavoli, ma nessuno è giusto, sono un po’ zoppi. Il Tavolo, cioè il tavolo della nonna, è rimasto nello studio e continua a risuonare, limpido e cristallino, o sordo e torbido. Continua cioè a funzionare per me.

Courtesy Galleria Nicoletta Rusconi, Milano.

LP: Sopra a quella superficie di un caldo legno bruno si manifestano incidenti e misteriose levitazioni…

AS: La levitazione è una mania, la gravità mi attrae verso il suo centro misterioso. È il tema, o il motore, di due lavori, Quando la terra si disfa, del 1995, e Fisica naturale, del 2005. In quest’ultimo c’è anche un rovesciamento che rende possibile l’impossibile. E gli incidenti sono delle incisioni nello spazio opaco della realtà, dove la luce precipita.

LP: Una particolare predisposizione al fuori programma e l’accettazione del caso ti ha permesso di esplorare la città trovando forme urbane e oggetti inaspettati, capaci di restituire una grande vitalità. In un libro hai definito questo atteggiamento con il termine “Salvatico”. Cosa significa?

AS: “Salvatico è quel che salva” (Leonardo). Da questo pensiero è nato Selvatico o colui che si salva (2008), una mostra e un libro. L’uomo è destinato a fare e disfare, andare e tornare, oscillando fra gli opposti. Il Selvatico sta sulla sponda opposta a quel lavoro lungo, sofisticato, necessario e opprimente che è l’addomesticare, il coltivare, l’istruire, il costruire, l’utile e l’inutile, il rendere uomo l’animale, adulto il bambino. C’è qualcosa di sano in questo, c’è un desiderio di proteggersi, mettersi al riparo, costruire case, paesi, città, strade. C’è anche paura e il desiderio di chiudere la porta in faccia alla paura, al sudore, alla notte. Non vogliamo perderci, sbagliare, in una parola, errare, ma vogliamo imparare a errare; andare per la selva, disfare e sprecare può essere un altro modo di stare al mondo, un modo di sapere altre cose, antiche. Stare insieme con il turbamento, farne esperienza. (In Una naturale indifferenza, del 1999, c’era tutto il turbamento, e di più, lo sgomento, di fronte alla selva che rinuncia ai confini in cui è stata circoscritta e tenuta a bada, cioè il giardino, e torna, con spavalda indifferenza, a riprendersi la terra e quello che l’uomo ha costruito). Il libro Selvatico o colui che si salva apre con una fototessera di schiena, con i capelli sciolti che ricoprono le spalle; è l’inizio di un’esclusione, di un movimento di allontanamento, verso qualcosa d’altro, verso la selva. La mostra alla Galleria Nicoletta Rusconi si apriva invece con un grande tavolo, Vendesi tavolo, che trasmetteva in maniera forte l’albero da cui era stato tagliato (ancora un tavolo, un altro. Questo, nella sua semplicità, è anche il modello, l’unico, di piccoli quadri che sto dipingendo). Nella copertina del libro, su questo stesso tavolo, mio figlio, che allora aveva nove anni, ha disegnato un albero, con rami e radici. Da lì viene il tavolo, dall’albero addomesticato, tagliato, lisciato. Tadeusz Kantor parla del bambino che eravamo, che abbiamo ucciso e che portiamo appresso, come un fardello, sulla schiena. Questo è un grande intralcio, una gran brutta cosa. Non si è trasformato, il bambino l’abbiamo eliminato. Sarebbe possibile farlo crescere insieme, non sacrificarlo, ma è più difficile. Quel progetto, “Selvatico o colui che si salva”, ne richiama un altro, la “Donna barbuta”, del 2000. Entrambi sono forme di resistenza, sovversivi, modi per uscire all’aria aperta, sotto il cielo, per prepararsi al proprio destino, cercarlo. C’è, nelle fotografie, nei disegni e nei testi scelti per Selvatico una certa aleatorietà (nessuno era insostituibile e necessario), ma in tutti era presente una forma di non-adattamento, di follia, di mistero. Come la donna barbuta, che pervicacemente porta la sua barba, contro ogni buon senso (ovvero tagliare la barba).

LP: E il caso?

AS: Il caso, come incidente che sconquassa le previsioni, che turba, che rompe, è sempre benvenuto: sul tavolo, in strada, nella città, nelle immagini che trovo. Lasciar fare è una tecnica, o un’arte, che si contrappone al fare, alla chiusura del progetto. Il caso aiuta i processi di conoscenza e svelamento a mettersi in moto. Il mio lavoro inizia dentro a questi processi, a questo avanzare dentro alle cose. Il sedicenne Karl Rossmann, in America di Kafka (un regalo di mio padre, “Alla piccola Ale, con l’augurio di andare per il mondo come Karl Rossmann”), va avanti, si avventura grazie ai fraintendimenti, agli errori, agli incontri che stortano la strada.

LP: Mi affascina la vecchia incisione che rappresenta un rabdomante riprodotta in Selvatico o colui che si salva. Cosa simboleggia per te quella figura?

AS: Il rabdomante cammina con un bastone, non sa dove andrà né cosa troverà, ascolta, teso e concentrato, la debole voce che viene dalla pancia della terra. Io lo vedo mentre ascolta, lui vede cose invisibili, sotterranee, preziose. Sente voci che non sentiamo. Cerca cose nascoste. E intanto va, camminando.

LP: Quando non ti servi della messa in scena di oggetti utilizzi immagini d’archivio. Amo molto la serie fotografica intitolata “Tornando a casa” (1997), dove reali lingue di fuoco lambiscono le immagini di arredi tratte da riviste degli anni Sessanta e Settanta. Quale disagio volevi comunicare con questo lavoro?

AS: Tutto rientra nella casa, insieme a noi, quando velocemente chiudiamo la porta pensando di essere soli e al sicuro. Tutto: il gelo, il vento, la polvere, le voci. Anche il fuoco ci segue. Non so se sia un disagio che racconto, è una realtà. In “Tornando a casa”, il fuoco è vero ma la casa è immaginaria, come tutte le case. In quanto immaginaria, è terribilmente reale. Una costruzione complessa, legata alla nostra infanzia, alle emozioni profonde, un impasto di case vissute, esperimentate, desiderate, idealizzate, un impasto di sogni, spazi, mattoni, desideri, mobili, paure. Tutto insieme. Banalmente credo di utilizzare spesso materiali degli anni Sessanta e Settanta perché sono cresciuta in quegli anni: quella era la polvere di stelle che accendeva ciò che vedevo e immaginavo. Anche se la casa in cui abitavo era più spoglia e semplice, era rivestita di quel bagliore, di quelle promesse, di quelle parole lussuriose, di vezzeggiativi, di aspettative per la vita futura e tutto sembrava possibile (è così per ogni infanzia?). Però il fuoco c’era, senza che ce ne accorgessimo o fingendo di non accorgercene, e stava lì, anch’esso come energia potenziale, pronto a illuminare, scaldare, cancellare. Addomesticato, inaddomesticabile. Invisibile, mentre guardavamo fuori dalla finestra.

LP: Perché proprio immagini trovate?

AS: Partire da immagini già realizzate mi permette di fare poco e di sottrarmi alle lusinghe (piuttosto insidiose) della fotografia. Stare dentro alla fotografia e nello stesso tempo lavorare contro, sottrarsi, essere indifferenti alle scelte da fare perché sono già state fatte da altri e in altri tempi. Scelte che a volte restano incomprensibili, meravigliosamente incomprensibili. Il mio sguardo che si lascia portare da quello degli altri. Un modo per abbassare il tono, parlare a voce bassa (con la fotografia è facile alzare la voce). Ogni fotografia contiene qualcosa che ci parla dell’uomo (antropologia) e del mistero del tempo e della morte (malinconia), c’è già una storia e si offre sotto forma di immagine. Basta raccoglierla. Fin dall’inizio del mio lavoro ho utilizzato immagini trovate, e spesso il fotomontaggio, che è un modo di mettere insieme quello che insieme non sta, avvicinare e, ancora una volta, lasciare accadere, fare esperimenti. In Io? (1992-93), uno dei primi lavori, ho usato il fotomontaggio: ho inserito una mia fototessera all’interno di fotografie prese da riviste e libri, poi fotocopiate. Lavoravo allora in una casa editrice, c’era tanto materiale che mi passava fra le mani, e quello era un modo per trattenere qualcosa di queste immagini, scardinarle con un piccolo intervento, lasciare spazio per lo humour, a volte nero, a volte involontario, ma necessario per salvare, cioè rendere vive, fotografie altrimenti spente. Negli ultimi anni, sono ancora dentro alla casa (Stanze, 2009-2010, fotomontaggi di stanze d’albergo) e alle cose che ci circondano (Vendesi, 2010-2011, grande collezione di oggetti che stanno in uno spazio sospeso e forse doloroso, cioè sono esibiti per essere venduti). Entrambi i lavori hanno origine da immagini. Parlare di immagini trovate è come tornare a parlare degli incontri . Sono rari e devono essere importanti (oppure, ancora una volta, straordinari). Penso anche che ci sia poco da inventare, o almeno, a me non interessa inventare. Trovare o riconoscere è meglio che tirare fuori dal nulla.

LP: Alcune fotografie sono però il risultato di un’azione performativa?

AS: Quello che mi piace dell’idea di performance è che qualcosa si ripete o può ripetersi infinite volte: si torna all’interno dei riti, alla magia e alle stagioni. Non mi piace l’immobilità e la performance è un modo di dare forma al tempo, dargli spessore, procedere, andare oltre. Il fuoco dentro alle case, anche se dentro a immagini di case, le trasforma da stucchevoli e improbabili in reali. Il fuoco da inizio al tempo, ai giochi. Porta il rito dentro la casa, alle origini dei sacrifici, le feste del fuoco. Anche tutto il lavoro di Cose che accadono, Dove sei? del 1999, Quando la terra si disfa, del 1995, è legato alla performance, e la fotografia si inserisce registrando qualcosa che si svolge davanti ai nostri occhi. Ma anche quando utilizzo immagini trovate, ferme nel tempo, mi interessa che succeda qualcosa.

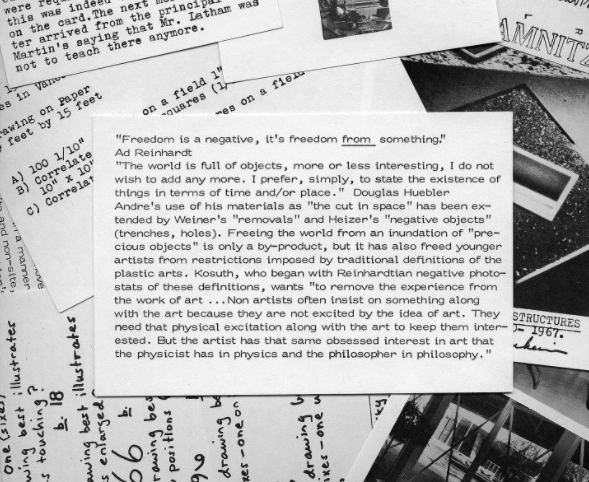

LP: A volte tratti i tuoi stessi lavori come documenti d’archivio, raccontando le intuizioni e le associazioni di idee che hanno portato alla creazione delle opere, come nei recenti libri d’artista: Nel 1988 ho studiato Ad Reinhardt. Nel 1988 ho studiato con Ad Reinhardt (2010) e Una casa su misura (2011). Perché ultimamente senti l’esigenza di rileggere alcuni progetti realizzati in anni ormai lontani?

AS: La distanza che mi separa ormai da certi miei lavori fa sì che possa riavvicinarmi e guardarli come se fossero immagini di un immenso archivio a cui attingere, come se fossero una strana materia che in parte conosco, in parte vedo sotto una luce e una possibilità d’uso diverso. Materiali da rileggere, materia prima da utilizzare. Mi interessa la relazione che si può creare fra le immagini, accostandole, montandole in altre sequenze o rapporti. È una scoperta per me relativamente nuova, degli ultimi due o tre anni. Fino ad allora guardavo solo avanti, facevo. Adesso mi fermo e guardo anche indietro. Riutilizzare o rileggere i vecchi lavori è un modo per portarli dentro al tempo, leggerli attraverso la distanza, rintracciare le ragioni che mi hanno guidato nel mio lavoro in questi anni. Riannodo dei fili. Mi piace girare in tondo, tornare sui miei passi, stringere il cerchio.

LP: In un libro è più semplice…

AS: In Nel 1988 ho studiato Ad Reinhardt, ho provato a uscire dai miei lavori, il mio campo sotto casa, e sono andata a raccogliere più lontano, sia nel tempo (Ad Reinhardt per l’appunto, studiato appassionatamente e quindi incontrato nel 1988) che nello spazio (i campi di altri artisti). Il mondo è grande e veniamo da lontano! Le opere che compaiono nel libro sono messe in relazione attraverso la sequenza. Anche in questo caso, nessuna è necessaria in se stessa ma in relazione alle altre. Alcune indicano delle importanti influenze, altre parlano solo per se stesse. Una sorta di autobiografia esistenziale. Volevo sentire una storia, la mia, ri-raccontata coralmente. Gli artisti stanno dietro o rannicchiati in silenzio dentro ai lavori, svaniscono lasciando parlare l’intreccio che si è creato. “Je suis malade des mes pensées” è il titolo di una mostra dell’artista inglese Sharon Kivland. Mi è rimasto in mente. Anch’io a volte sono stanca dei mie pensieri, li conosco già, avendoli percorsi un’infinità di volte. Nel 1988 ho studiato con Ad Reinhardt è anche questo: raccontare anche attraverso i pensieri degli altri, allontanandosi dai propri.

LP: Farlo in una mostra credo sia più complesso…

AS: La mostra che ha accompagnato il libro (o viceversa, come spesso mi succede) “Riti del caso imperfetto: l’incanto. Sotto la buona stella”, in occasione di Fotografia Europea 2010, metteva insieme alcuni miei lavori di anni e progetti diversi, stralunandoli, o semplicemente rimontandoli, con altri criteri e tempi, rimettendoli in gioco, rivisitandoli. Ho forzato la mano e sono stata contenta di farlo. All’ingresso c’era la fotografia della targa di un albergo a una stella, su cui qualcuno aveva disegnato una cometa. Di qualcosa abbiamo bisogno. Sotto la buona stella!

Anche nell’ultimo libro Una casa su misura, stampato in occasione di una mostra a Londra (“Never Talk to Strangers”, del maggio 2011), ho messo insieme due lavori diversi: Tornando a casa del 1997 e Stanze del 2010, unendoli tra di loro con le pagine di un quaderno in cui raccoglievo testi tratti da riviste di arredamento sempre degli anni Sessanta e Settanta. Gli incendi domestici di Tornando a casa entrano in un gioco nuovo con gli spazi impraticabili di Stanze, dove prevale la vertigine per la dissoluzione del centro e la ricomposizione di un nuovo spazio interno. Anche lo spazio esterno, che si intravede dalle finestre, è alterato, disintegrato. I due lavori messi insieme si alimentano, credo, di nuove possibilità; la casa si allarga, imprevedibile, il nostro sguardo la percorre. Uso le immagini come molliche di pane lasciate cadere per segnare una strada che poi forse si perde, ma che porta da qualche parte, o come parole di un’infinita ars combinatoria che racconta storie sempre nuove.

LP: Mi sembra di capire che sia il libro la tua principale area d’azione?

AS: Fare libri mi permette un’agilità e un piacere che a volte è difficile raggiungere con le mostre.