«… Tutto questo è per me oggi il significato della parola mito. Una macchina che serve a molte cose, o almeno il presunto motore immobile e invisibile di una macchina che serve a molte cose, nel bene e nel male. È memoria, rapporto con il passato, ritratto del passato in cui qualche minimo scarto di linea basta a dare un’impressione ineliminabile di falso; e archeologia, e pensieri che stridono sulla lavagna della scuola, e che poi, talvolta, inducono a farsi maestri per provocare anche in altri il senso di quello stridore. Ed è violenza, mito del potere; e quindi è anche sospetto mai cancellabile dinanzi alle evocazioni di miti incaricate di una precisa funzione: quella, innanzitutto, di consacrare le forme di un presente che vuol essere coincidenza con un eterno ‘presente’» (Furio Jesi, Esoterismo e linguaggio mitologico, Studi su Rainer Maria Rilke, Quodlibet, 2020.)

“Voglio produrre delle fonti”. Alessandro Di Pietro, nel corso del nostro primo incontro, con queste parole mi introduceva, scena dopo scena, a una “poetica-partitura” originale con una forza narrativa pari a quella delle serie tv da cui siamo tutti ormai dipendenti. In un’epoca in cui attingere da fonti pre-esistenti – studiarle, rielaborarle, interpretarle, proporle e recepirle – è metodologia critica e di ricerca assodata, la necessità di inventare un soggetto-documento di partenza per renderlo il più possibile reale ha subito catturato la mia attenzione.

Di Pietro dà vita a cicli narrativi costruendo ambienti espositivi che rendono tangibile lo svolgimento di una trama a metà strada tra il poema epico e la speculative fiction. Negli ultimi progetti, l’artista porta in scena saghe nelle quali personaggi, spazi e tecnologia sono interdipendenti, agisce da regista di palchi performativi e visionari ove prende atto una storia che si prolunga al di là del tempo dell’opera stessa, snodandosi capitolo dopo capitolo. Ogni lavoro confeziona una finzione inebriante e catartica che cala lo spettatore in una realtà fatta di “pathos”. In fondo se l’epica, considerata la prima forma di narrativa, racconta in versi il mito, la speculative fiction proietta il panorama mitologico in scenari futuristici dell’ignoto da cui l’essere umano è atavicamente attratto.

Ideatore di storie apocrife, affascinato dalle fondamenta ove posa il contenuto leggendario, Di Pietro concentra le sue energie proprio sull’interpretazione szeemanniana di “mitologia individuale”. Definizione coniata dal curatore come omaggio allo scultore e alchimista francese Etienne Martin e alla sua idea di cosmo ermetico, costruito su un intricato e impenetrabile sistema di segni, è una sorta di mitologia inconoscibile per chiunque tranne che per l’artista-autore stesso. Szeemann si tormentava chiedendosi come un universo così profondamente eccentrico potesse essere comunicato in un linguaggio condiviso da molti; questo indirizzò il suo interesse su un ossimoro ritrovato nelle opere di artisti con cui stabilì un confronto, come gli azionisti viennesi, Vito Acconci, Christian Boltanski, Mario Merz, e Paul Thek, tutti autori di mitologie individuali.

Empatia e interesse teorico portano Di Pietro a rovistare proprio nella vita di un personaggio complesso e iconico come Paul Thek (1933-1988). Scultore, pittore e uno dei primi artisti a costruire ambienti e installazioni su larga scala, nel suo lavoro, Thek ha sempre incorporato elementi provenienti dall’arte, dalla letteratura, dal teatro, dalla religione, facendo uso di sostanze fragili e effimere, simboliche della trascendenza che tutto avvolge. Nella sua vita, troncata dall’AIDS nel 1988, Thek prende distanza dal proprio corpo, avviando un processo di storicizzazione del sé nel ripensare nuove modalità di rappresentazione in un inedito stile estetico-narrativo.

Un moto di identificazione nella ricerca e nella metodologia dell’artista americano, porta Di Pietro a dare vita alla sua più recente sfida artistica-narrativa. Ghost Writing – Paul Thek Time Capsule and Reliquaries (2020) è un progetto nel quale l’artista si fa spettro invisibile (ghost) e autore concreto (writer), contribuendo alla stesura dell’opera potenziale e incompleta di Thek nel tentativo di re-incorporare nella storia (dell’arte e dell’esposizione) ciò che è stato per forza di cose escluso da essa, espandendone il valore mitologico.

“Cosa succederebbe alla storia se presentassi un’opera ritrovata di Paul Thek oggi?” – si chiede. In una collisione tra autobiografia, pensiero filosofico e finzione letteraria, Di Pietro si indentifica nell’artista americano diventandone, appunto, il biografo postumo delle zone sospese. Prendendo spunto da Aliens & Anorexia di Chris Kraus, Di Pietro ci conduce in un viaggio tra il reale e il simbolico nella natura critica del lavoro di Thek. Ecco che l’artista “produce la fonte” con l’obiettivo di rendere l’invenzione verità per utilizzarla, studiarla, elaborala, infine, in opera. Il rapporto tra assenza e presenza diventa così il motivo conduttore del racconto.

Accompagnato da tracce mnestiche e fisiche della sua opera, il fantasma di Paul Thek risorge a partire dalla serie Technological Reliquaries (precedentemente intitolati Meat Pieces). Prodotte dall’artista americano tra il 1964 e il 1967, i Technological Reliquaries sono reliquari personali costituiti in vita: calchi in gesso e cera, di parti del corpo di Thek (viso, braccia, gambe) racchiuse in vetrine che uniscono la scultura minimalista e pop alla spiritualità del santuario cattolico, interrogando l’idea del rapporto tra rappresentazione e esistenza. Collegandosi alla tradizione del reliquario, il lavoro apre a interpretazioni culturali più ampie sull’idea di ritualità, potere, tecnologia, genere. Il progetto raggiunge un punto culminante in The Tomb (Death of a Hippie) (1967), un’effigie iperrealistica in scala 1:1 del cadavere dell’artista rappresentato come un hippie, con la bocca aperta che mostra la lingua blu, due medaglioni psichedelici sulle guance e le dita della mano sinistra amputate sparse per tutto il corpo come offerte votive. L’opera, sopravvissuta solo grazie alle foto di Peter Hujar, diventa il movente per Race of a Hippie (2020), azione pensata da Di Pietro e realizzata nel bosco circostante Villa Imperiale a Pesaro – primo capitolo di un film dall’omonimo titolo girato con NO TEXT AZIENDA. Fauno ed eremita, fuggitivo e spettro, è il fantasma di Paul Thek ad abitare il paesaggio: un corpo smaterializzato che risorge nella fitta e tenebrosa vegetazione, assumendo le sembianze di un arcaico e anziano Kurt Cobain dai capelli lunghi e biondi come un dejavù dalla prima scena di Last Days di Gus Van Sant (2005). Dislocando la leggenda e implementando il valore iconico del personaggio, il lavoro infesta l’immaginario degli spettatori, aggiungendo un tassello alla speculazione mitologica sull’artista stesso. La storia di Paul Thek riprende vita e si rende autonoma e corporale, legittimando un’attività postumana. “E se Thek avesse finto la sua morte come vera opera che iper-significa tutta la sua stessa produzione e la riflessione sulla morte?” si chiede ancora Di Pietro. Prehistoryboards (2020), tre lastre in alluminio nelle quali sono nascosti appunti, idee, confessioni tratti dalla vita di Paul Thek, completano la presentazione a Villa Imperiale. Tessendo reti di corrispondenze per indicare la natura polisemica e multiforme dei suoi “atti”, Di Pietro moltiplica i piani di lettura, conducendo opera e vita per sentieri possibili, con deviazioni inconsuete e ignote. Prehistoryboards e Death Of a Hippie sono opere vive, connesse al presente, storicizzate nel falso (o forse no), intrappolate nel possibile malinteso che potrebbe verificarsi nella redazione della Storia del futuro. Come ci insegna Thek, in fondo gli immaginari immateriali sono radicati in corpi fin troppo materiali.

La metodologia di lavoro di Di Pietro, partendo da un lessico che trae ispirazione dall’estetica tecnologia e da una riflessione sullo spazio-tempo, produce così dispositivi che si schiudono, interrogano chi vi si accosta, generano potenziali universi insondabili e al contempo familiari. L’interesse dell’artista volge verso l’analisi della trasfigurazione inevitabile delle esistenze. Sono storie capaci di issare ponti simbolici nel tentativo di superare e rivelare gli abissi della psiche personale e collettiva. In fondo non c’è psicologia del profondo senza apertura al mito, quest’ultimo spesso popolato da creature mostruose costruite proprio dall’immaginazione mitopoietica.

Tomb Writer (solve et coagula) (2016), Downgrade Vampire (2016), Towards Orion – Stories from the backseat (2017), Felix (2018) è una quadrilogia con trama solida e diversificata che mette lo spettatore in uno stato di tensione emotiva fin dalla prima puntata. Una trama abilmente costruita per negare punti di riferimento, per creare un’aura di mistero o di incessante e adrenalinico stato di sorpresa. Quella escogitata da Di Pietro è una sceneggiatura priva di corpi-corporei, identità mediate dalla tecnologia (di nuovo ricorre Thek), protagonisti solo nella loro rappresentazione psicologica e riflessi nella scenografia che loro stessi hanno progettato e ora abitano. In tutte e quattro le opere sono gli ambienti espositivi a parlare, le sculture a evocare, a determinare presenze, a essere funzionali nel qui e ora per poi spegnersi per sempre e trasformarsi in opera.

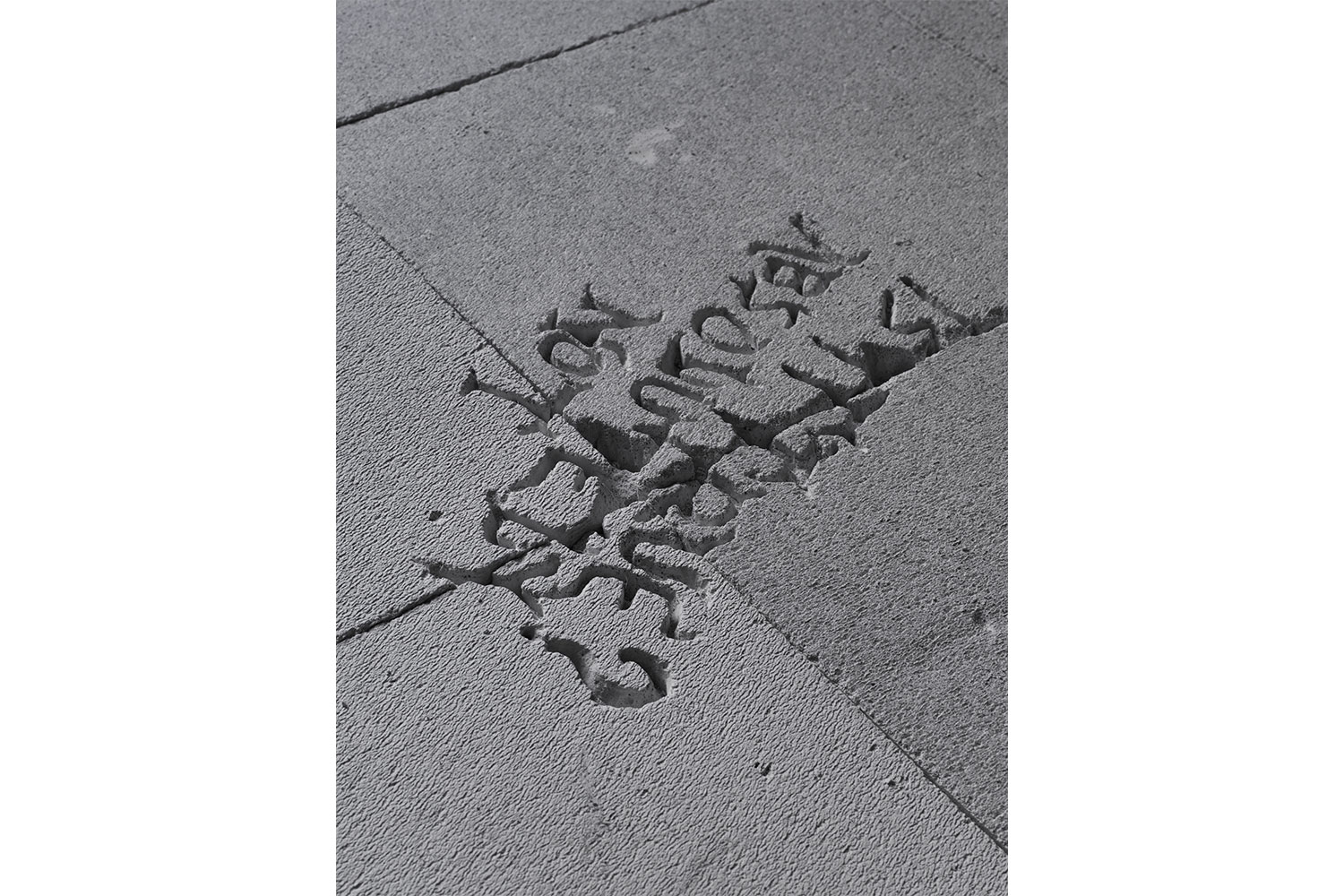

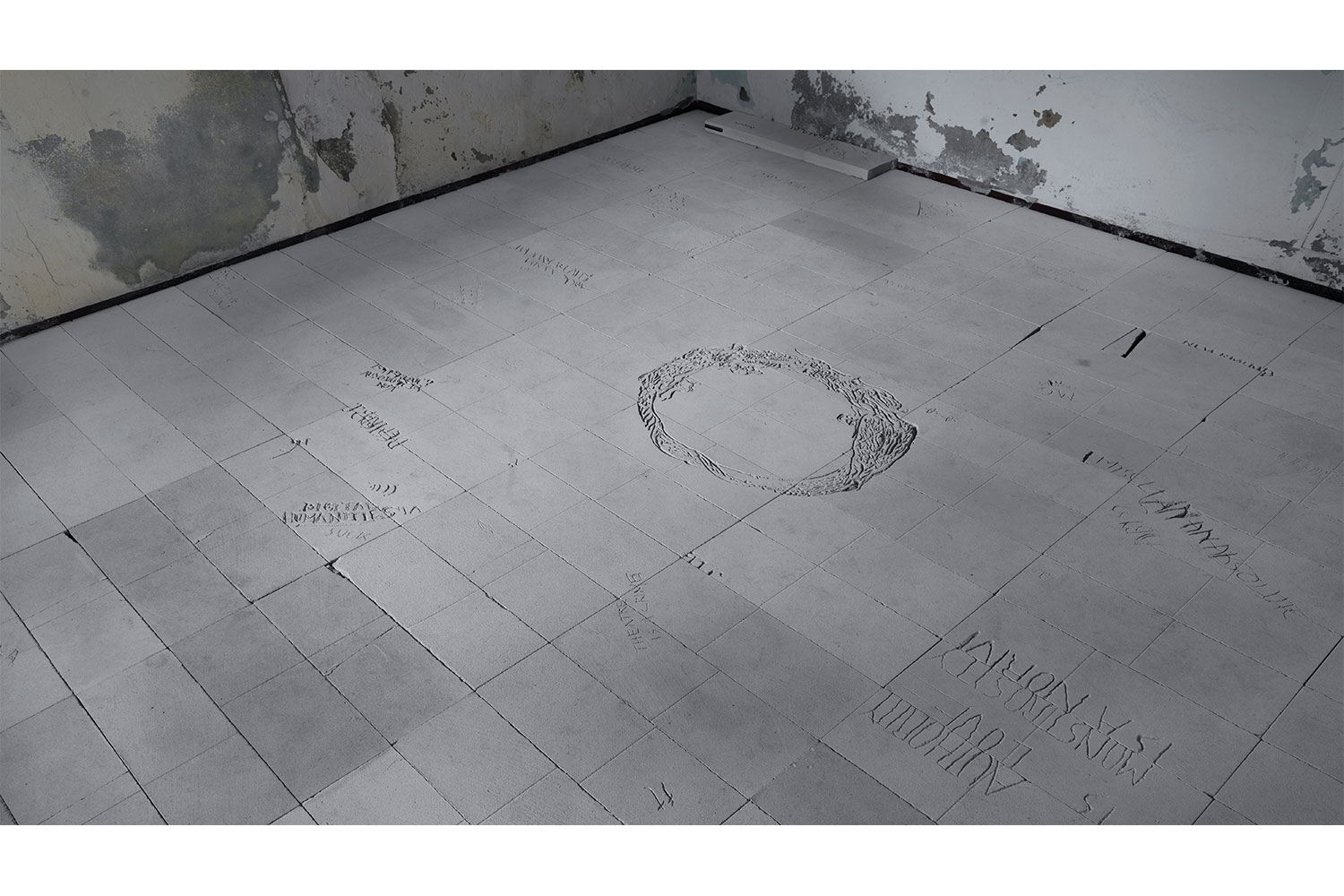

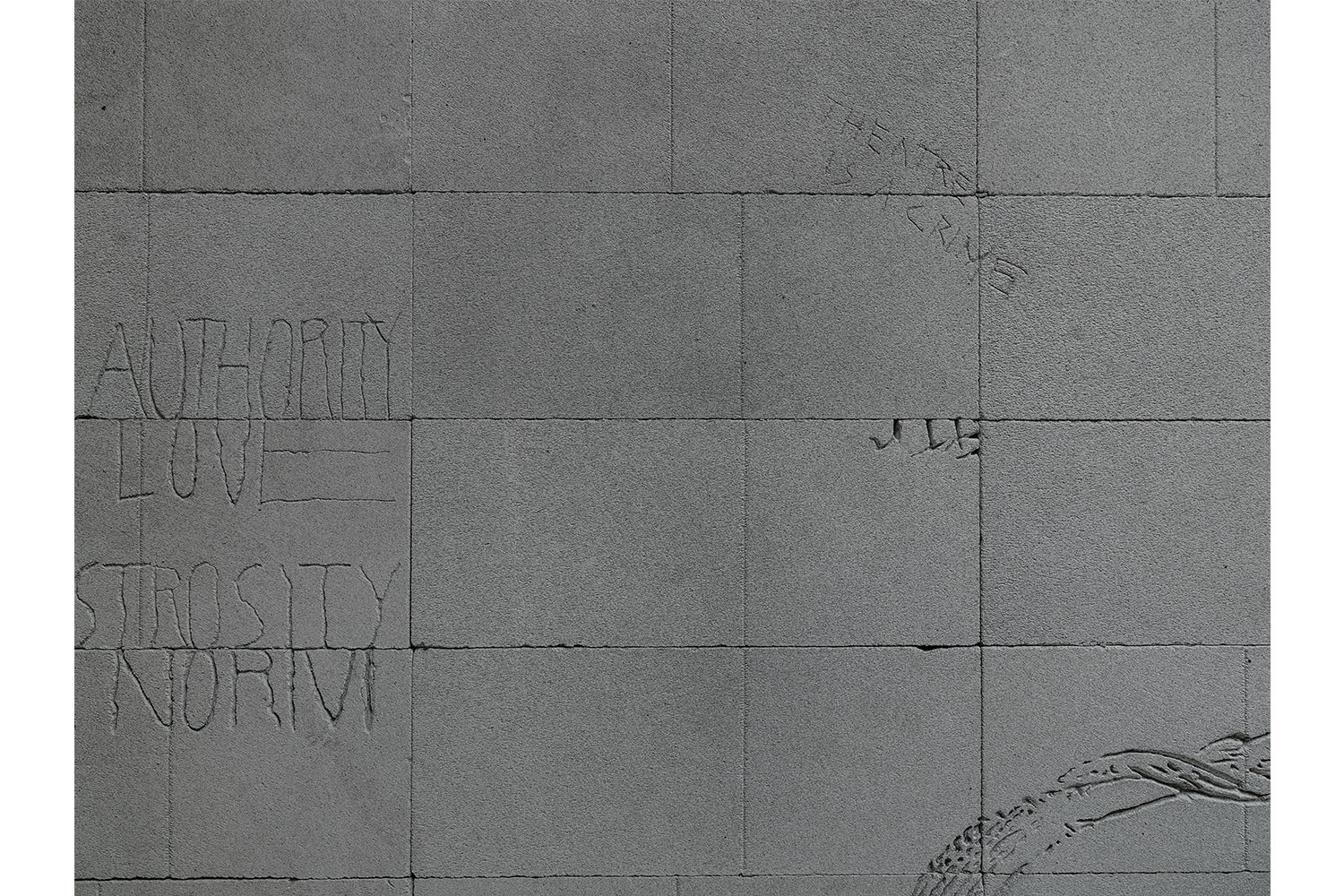

Tomb Writer (solve et coagula), inteso come “prequel”, è un’installazione a pavimento che si concentra sul processo “solve et coagula“ (sciogli e riunisci), ovvero la formula che rappresenta il fondamento e lo spirito del mondo dell’alchimia. Lo spazio orizzontale su cui l’artista si concentra diventa un display pre-narrativo da decifrare che anticipa la narrazione della storia. Chi avrà inciso l’Uruboro centrale sulla tomba pavimentale e le frasi dal contenuto inquietante che lo circondano? Di Pietro ci introduce alla saga attraverso un gioco ritmato di scelta lessicale e immaginario visivo spettrale, dove simboli, frasi brevi e spezzate, producono e accentuano sensazioni di allerta e perturbamento. Da buon narratore Di Pietro inserisce in Tomb Writer (solve et coagula) indizi che diventano incipit del racconto che sta per svolgersi. Se il “tomb writer” è il protagonista colpevole della profanazione, lo spettatore ne diventa complice (inconsapevole, responsabile, sadico?) dissacrando lo spazio tombale con i suoi stessi passi. Il piano temporale confuso e incerto, tra archeologia del passato o del futuro, non impedisce di dare via a un transfert immediato che inizia a insidiarsi nella mente di chi percorre quegli spazi.

La poetica costruita da Di Pietro segue un passo cinematografico, avvolgendo il cuore pulsante della storia in uno stile cerebrale che, se a tratti sembra calcolato e distaccato, non manca di colpire con altrettanta precisione i nervi scoperti e profondi dello spettatore posto dinnanzi agli spettri che sfiorano le esistenze.

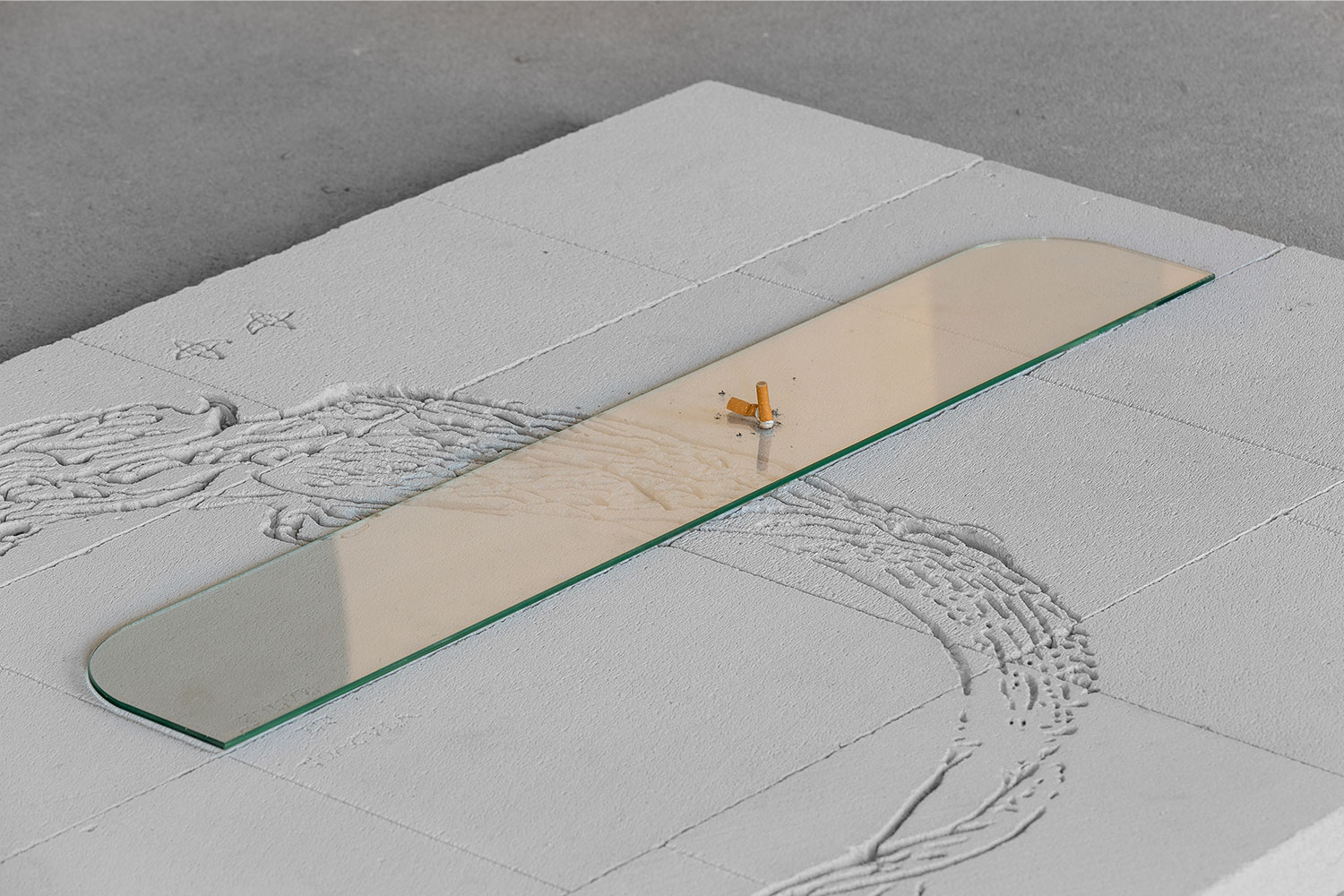

Downgrade Vampire, puntata seconda, ci presenta il protagonista della saga epica. Ancora non ci è dato capire se eroe o antieroe. L’opera immerge chi ne varca la soglia in un grande ambiente simil-abitativo ove l’assenza del corpo – “Luxury is to have a body”, recita una frase incisa nello spazio – è sopperito da tracce di oggetti vissuti. Pareti ricoperte di superfici specchianti offuscate, mozziconi di sigarette, rovine di una tecnologia ormai anacronistica adagiate su blocchi di cemento inscritti con citazioni tratte da un’iconografia appartenente agli sgoccioli del lunghissimo XX secolo (“Nevermind”), rivelano come il protagonista sia un vampiro diurno, intento a indagare proprio l’assenza, ovvero il (suo) corpo, con l’intenzione di trovare il modo di

entrare in scena. Il dubbio, espediente narrativo ingegnosamente utilizzato da Di Pietro, rimane protagonista, portando il non manifesto a diventare tema centrale e a riappropriarsi del suo spazio perduto.

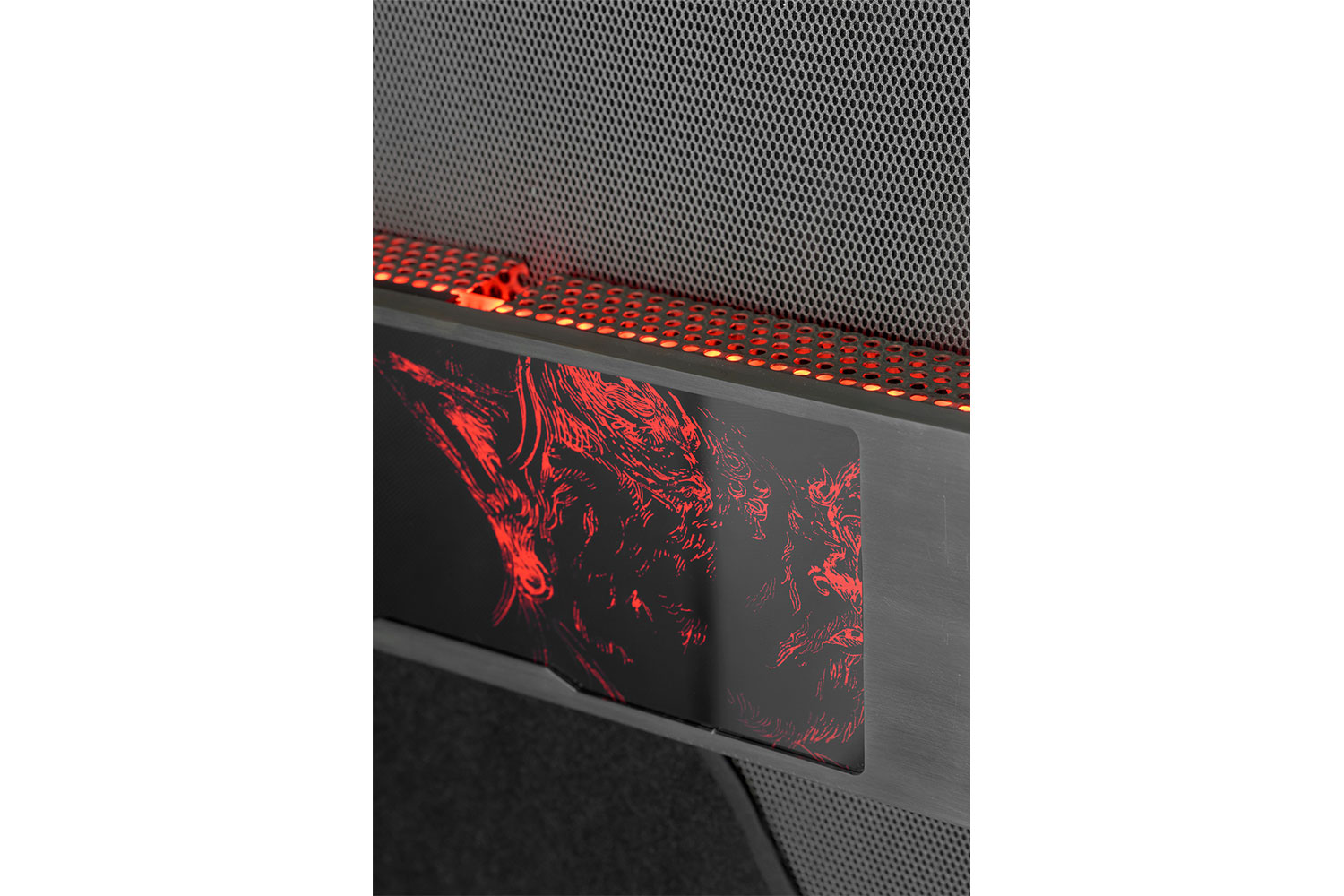

Towards Orion: stories from the backseats introduce al “psychological switch” o meglio, al demone che insegue il personaggio principale da una prospettiva corrispondente a quella di un passeggero seduto sul sedile posteriore nell’istante precedente la collisione fisica o psicologica che determina una trasformazione. Un’entità mostruosa in movimento si palesa sulla scultura-schermo. Le parole di Gilles Deleuze e Félix Guattari in Mille piani. Capitalismo e schizofrenia (1980), sulla pluralità del soggetto, sull’espansione inadeguata di corpi individuali e collettivi, accompagnano il lavoro. Il fantasma è unico e molteplice, vive in noi e fuori da noi. In Towards Orion: stories from the backseats, lo spettatore si abbandona di nuovo a un senso di indeterminatezza, immedesimandosi con la storia e i personaggi nell’attesa dell’epilogo.

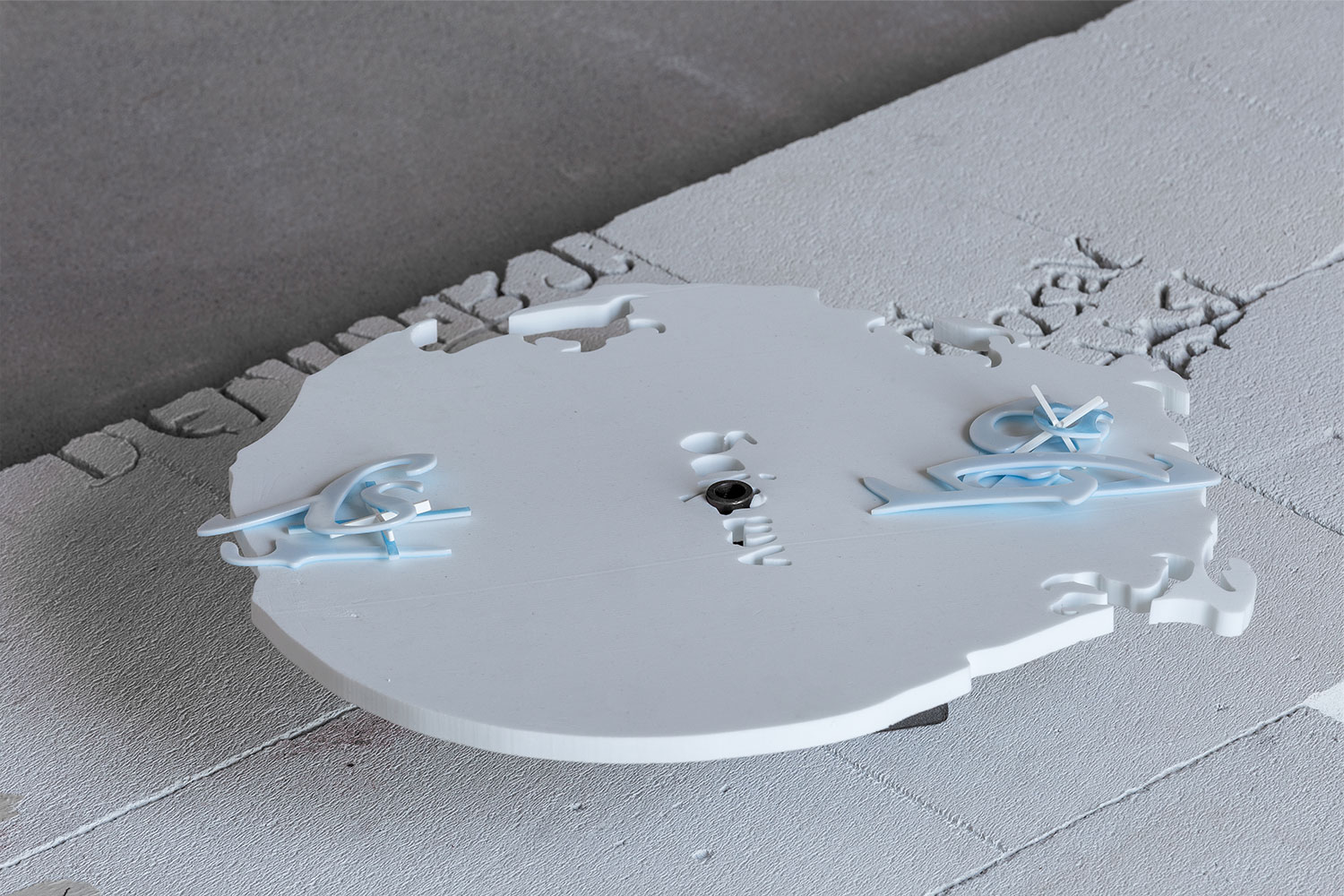

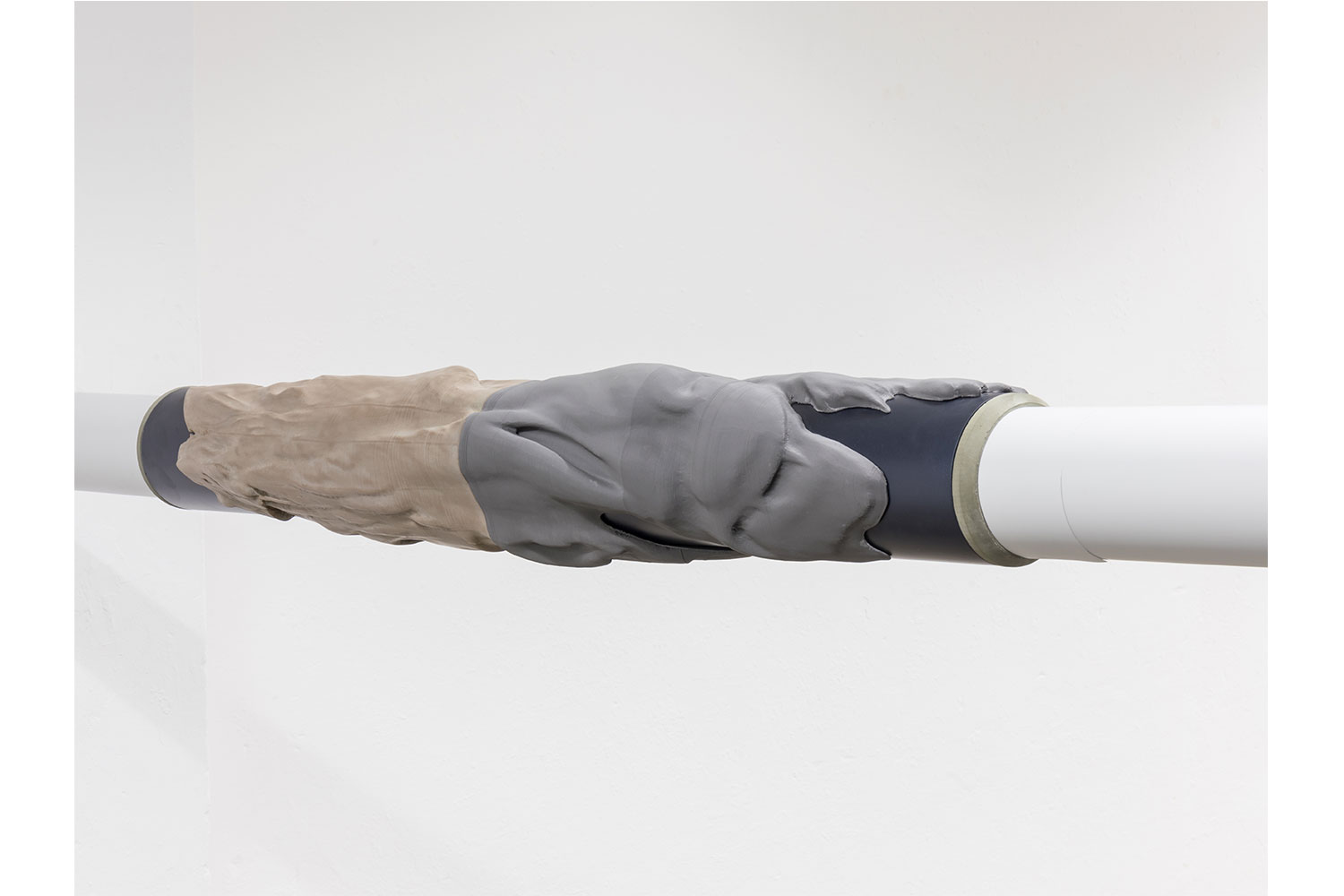

Felix, l’ultimo frammento del racconto, ci descrive la complessità dei corpi assenti che inscrivono le loro tracce nello spazio, viaggiano nel tempo, prendendo in prestito simboli e producendone di nuovi. Felix è l’antagonista, una figura astratta ispirata a una serie di personaggi di fiction rappresentativi di un viaggio nel tempo tra la vita e la morte che incarnano sentimenti quali passione, ragione, paura e resistenza. Felix vive e attraversa molteplici universi, innestandosi su di essi grazie a capsule del tempo decorate da un rilievo che presenta un dettaglio della pelle di leone allungata e distorta del complesso scultoreo di Ercole e Lica di Antonio Canova (1795-1815). I piani temporali sono nuovamente confusi, in un intreccio di immaginario composto da paesaggio tecnologico futuristico e frammento archeologico passato. Le capsule producono calore in un circuito di energia funzionale nello spazio, e solo in quello stato vivono. Progettate dall’interno verso l’esterno (come i Technological Reliquaries di Paul Thek) sono portatrici di profezie che si autoadempiono, mettendo in moto un rapporto circolare, secondo il quale la predizione è in grado di generare l’evento. Le capsule solo dunque potenziale energetico inespresso che mette in moto la relazione tra sapere, potere e desiderio. L’invisibilità di cui sono portatrici non sprigiona un’assenza ma lo spettro di una presenza che vaga e disperde frammenti di vissuto, reale e potenziale, spargendo scintille che generano le mitologie individuali e segrete che appartengono al singolo che compone la collettività. La tecnologia-oggetto, protagonista del lavoro di Di Pietro, voce e scheletro portante degli spazi che abita e costruisce, rimane funzionale e funzionante solo nell’atto espositivo per poi farsi scultura, opera, reliquia culturale, o, come li definisce l’artista “Death Design Object”: articoli privati del loro scopo primario che determinano prodotti d’arte riproposti come ready made.

Vita, mitologia, folklore, tecnologia, spazio e tempo si intrecciano nella poetica di Di Pietro, producendo situazioni, personaggi e ambienti in grado di rispecchiare e interpretare il tempo corrente tramite una grammatica nella quale figure retoriche, ritmi cinematografici ed espedienti linguistici coinvolgenti avvolgono lo spettatore in un complesso universo metanarrativo. Il lavoro di Di Pietro attinge dalle inesauribili sorgenti umane producendo un “nuovo reale” che esiste nella storicizzazione del falso, mettendo in discussione il concetto stesso di finzione, aprendo lo spazio psichico della soglia ed evidenziando la fluidità del confine. L’artista mette in scena la memoria del futuro – e insieme del passato e del presente – attraverso una visione intuitiva e creativa, oltre che autoriale, che non ha paura di inventare, in grado di cambiare il nostro modo di desiderare, interpretare, posizionare il vissuto. Una poetica paradossalmente difficile da tradurre in parola, sigillata in un lessico, che scuote intimamente e riecheggia silenziosamente. Quello proposto da Di Pietro è un viaggio in un immaginario costruito e messo costantemente in dubbio che guarda meravigliosamente avanti, rammentandoci che in fondo la Storia, ogni storia, è una menzogna necessaria.