Il lavoro di Alessandro Di Pietro somiglia a un ordigno esploso in mille frammenti. Ho in mente l’immagine dell’artista che rovista tra i detriti dell’esplosione: li esamina, cerca di rimettere assieme i pezzi, di rimontarli. Ma è un’impresa impossibile, destinata a fallire, anche perché Di Pietro riesce soltanto a sabotare sé stesso. Ogni suo movimento lo allontana dall’obiettivo, ogni suo gesto non fa che aumentare il numero dei frammenti.

È un’immagine assurda, insensata, ma forse serve a inquadrare l’opera dell’artista: approcciare il lavoro di Di Pietro significa soprattutto confrontarsi con una pratica che rifiuta programmaticamente la sintesi, che abbraccia la “complessificazione” come metodo progettuale. Attingendo liberamente alle strutture narrative del cinema e agli immaginari sfocati della speculative fiction, l’artista dà vita a opere che rappresentano l’esito di ricerche condotte sul filo dell’ossessione. Le sculture, i film e le installazioni create da Di Pietro sono costellazioni mobili, potenzialmente modificabili, caricate di una valenza evidentemente distorta rispetto al reale: sono opere in cui i piani temporali si sovrappongono, si mescolano; formulazioni aperte dove i riferimenti artistici si confondono con quelli biografici.

In questa moltitudine di salti laterali emergono alcuni motivi ricorrenti: la complicità col mostruoso, con l’orrido, con l’alterità in quanto dimensione inappropriabile; la narrazione come dispositivo per portare l’opera altrove, ma anche per radicarla all’interno di uno scenario più ampio; la storia dell’arte come architettura da disinnescare. Per Di Pietro il passato è il limite che detta ogni azione, il futuro è l’unica materia che valga la pena plasmare, mentre il presente è soltanto una destinazione entropica dove far collassare cronologie, linguaggi, convinzioni.

Quella che segue è una conversazione avvenuta in una Milano deserta e rovente, nell’ultima estate più calda di sempre. Alessandro mi ha accolto nel suo studio alla periferia Nord della città, in uno dei pochi quartieri non ancora gentrificati. È appena tornato da New York, dove ha presentato il primo capitolo di un progetto che lo accompagna da almeno tre anni, Ghostwriting Paul Thek: Time Capsules and Reliquaries (2020–in corso).

Appena messo piede nel suo studio, mi ha mostrato la scheggia di una bomba della Seconda Guerra Mondiale. Mi ha raccontato che l’ha trovata in un piccolo bosco alle porte di Pesaro durante le riprese del film Race of a Hippie (2023). L’immagine dell’ordigno esploso si stava finalmente concretizzando. Si trattava soltanto di renderla più complessa, di assecondare il respiro dell’esplosione.

Vincenzo Di Rosa: Vorrei che mi parlassi del tuo primo incontro con Paul Thek.

Alessandro Di Pietro: Credo che vidi per la prima volta un Meat Piece di Thek in qualche libro – non ricordo quale – ma ne fui inorridito e lo dimenticai. Nel 2017, quando ero in residenza all’American Academy in Rome, parlai del suo lavoro con due artisti statunitensi, Allen Frame e Rochelle Feinstein, subito dopo che Samuel Gross mi raccontò delle sue opere durante uno studio visit. Discutemmo delle effigi nel Gotico internazionale nordeuropeo, dei rettili scolpiti sulle schiene delle sante a trenta metri di altezza e di automobili sportive. Iniziai a studiarlo meglio e, qualche anno dopo, Dustin Cauchi mi invitò a leggere Aliens and Anorexia di Chris Kraus, che mi ha permesso di iniziare a immaginare il progetto Ghostwriting Paul Thek.

VDR: L’ultima volta che ci siamo visti mi hai detto che i primi lavori di Ghostwriting Paul Thek si ispirano a The Tomb (Death of a Hippie), l’installazione dispersa che l’artista americano realizzò nel 1967.

ADP: Sì, Thek presentò quest’opera in una mostra alla Stable Gallery di New York. In quell’occasione, The Tomb (Death of a Hippie) fu documentata da alcune fotografie in bianco e nero. Le immagini mostrano uno ziqqurat su tre livelli che ospita un calco in cera dell’artista. Disteso sul pavimento e circondato da vari oggetti, l’alter-ego scultoreo di Thek assomiglia a una sorta di hippie: indossa una strana collana fatta di capelli, ha le dita della mano destra mozzate, due medaglioni psichedelici sulle guance e la lingua blu che penzola fuori dalla bocca. I colori e i dettagli della scultura dell’“hippie” li conosciamo grazie alle fotografie scattate da Peter Hujar (all’epoca compagno di Thek) nello studio dell’artista, che possiamo considerare come la più vera tra le reliquie e la più romantica testimonianza dell’opera. L’installazione è stata distrutta, restano solo alcuni frammenti, come la mano mutilata e le tre dita staccate, conservate al Kunstmuseum di Lucerna. Le teorie attorno alla sparizione dell’opera sono diverse, ma preferisco credere a ciò che mi raccontava qualche mese fa Noah Khoshbin, il curatore che gestisce l’archivio dell’artista. Thek non aveva più soldi e una volta tornato negli Stati Uniti, dopo un lungo tour di mostre europee, non poteva più conservarla e quindi decise di distruggerla. E poi questo mettere in scena costantemente la propria morte doveva essere un processo alquanto estenuante.

VDR: All’epoca della mostra, l’opera di Thek non riscosse molto successo, ma in una recensione pubblicata su Artforum, Robert Pincus-Witten la paragonò al Grande Vetro di Marcel Duchamp. Scrisse che The Tomb (Death of a Hippie) rappresentava “una summa e un addio”. In un certo senso, sei partito dalla fine, dal cadavere dell’artista americano. Nell’estate del 2020, durante la prima edizione di “Against Sun and Dust” – organizzata alla Villa Imperiale di Pesaro – hai realizzato un’azione in cui l’hippie di Thek sembra prendere vita: vaga tra la vegetazione, forse cerca qualcosa, è molto più vecchio rispetto alle fotografie del ’67.

ADP: L’azione di Pesaro è stata la prova che l’hippie di Thek non è scomparso. La sua reincarnazione invecchiata, che si aggira in un luogo insolito e naturale, mi sembrava un buon punto di partenza per innescare un processo di hacking storiografico. Ho lasciato che la scultura dell’hippie si sostituisse al suo autore. Forse l’opera di Thek non è stata distrutta, ha soltanto preso vita e, come Edward mani di forbice, sembra possedere una sua autonomia creativa. Questa è stata la prima manifestazione di Ghostwriting Paul Thek. È stato il motivo che mi ha permesso di immaginare una lettura che partisse, come sempre, da un’immagine residua della storia: la grande scultura iperrealista rappresentante un hippie, autoritratto dell’artista americano nonché ultima traccia di un’opera che è sopravvissuta al suo materiale.

VDR: Durante questa mostra hai presentato anche un altro lavoro, Prehistoryboards (2020), che forse svela parzialmente alcune fonti che hai utilizzato durante le tue ricerche sull’opera e la figura di Thek.

ADP: Per “Against Sun and Dust” ho mostrato il prequel di quella che, fino a quel momento, era stata solo ricerca e progettazione. Insieme all’azione Race of a Hippie e all’inizio delle riprese dell’omonimo film, ho presentato Prehistoryboards: una serie di sculture in alluminio che assomigliano a delle scaglie di roccia o a dei fossili. Le parti forate rappresentano dei brani tratti da alcuni testi di Mike Kelley e Chris Kraus. I Prehistoryboards sono un corollario progettuale di Ghostwriting Paul Thek: usano la letteratura ufficiale attorno alla figura dell’artista, una letteratura che per me è molto interessante anche perché scritta principalmente da autori e da artisti, nonostante il “tempo” le abbia rese illeggibili. In Death and Tranfiguration (1992), Kelley ha teorizzato il valore storico di The Tomb (Death of a Hippie) interpretando l’opera come caposaldo della controcultura hippie degli Stati Uniti negli anni Sessanta, anni in cui i “veri” artisti erano Donald Judd e Andy Warhol. In Aliens and Anorexia (2000), invece, Kraus ha “usato” Thek come figura fallimentare e poetica, e questo suo espediente narrativo mi ha suggerito una possibile modalità di immedesimazione e ghostwriting all’interno della vita e dell’opera dell’artista.

VDR: Quindi dopo aver lavorato sulla sua biografia e sulla sua produzione, hai iniziato ad “attribuire” a Thek delle opere che avrebbe potuto produrre durante la sua carriera?

ADP: Sì, ma oltre a essersi formate all’interno della timeline ufficiale della sua produzione, alcune opere che gli ho “attribuito” appartengono a un periodo successivo alla sua morte. Ho immaginato come sarebbe proseguita la sua carriera se non fosse prematuramente scomparso a causa dell’AIDS nel 1988 – un anno prima che la sua amica Susan Sontag scrivesse AIDS and Its Metaphors. È stato l’hippie che ha continuato a produrre le opere dopo la morte dell’artista: l’hippie è la metafora della sopravvivenza del lavoro di Thek. Hai mai immaginato un album dei Nirvana se Kurt Cobain non fosse morto nel 1994?

VDR: I lavori che hai “attribuito” a Thek sono stati esposti quest’estate al Watermill Center di New York nella mostra “Ghostwriting Paul Thek: Time Capsules and Reliquaries” curata da Cornelia Mattiacci e Peter Benson Miller. Mi puoi parlare di queste opere?

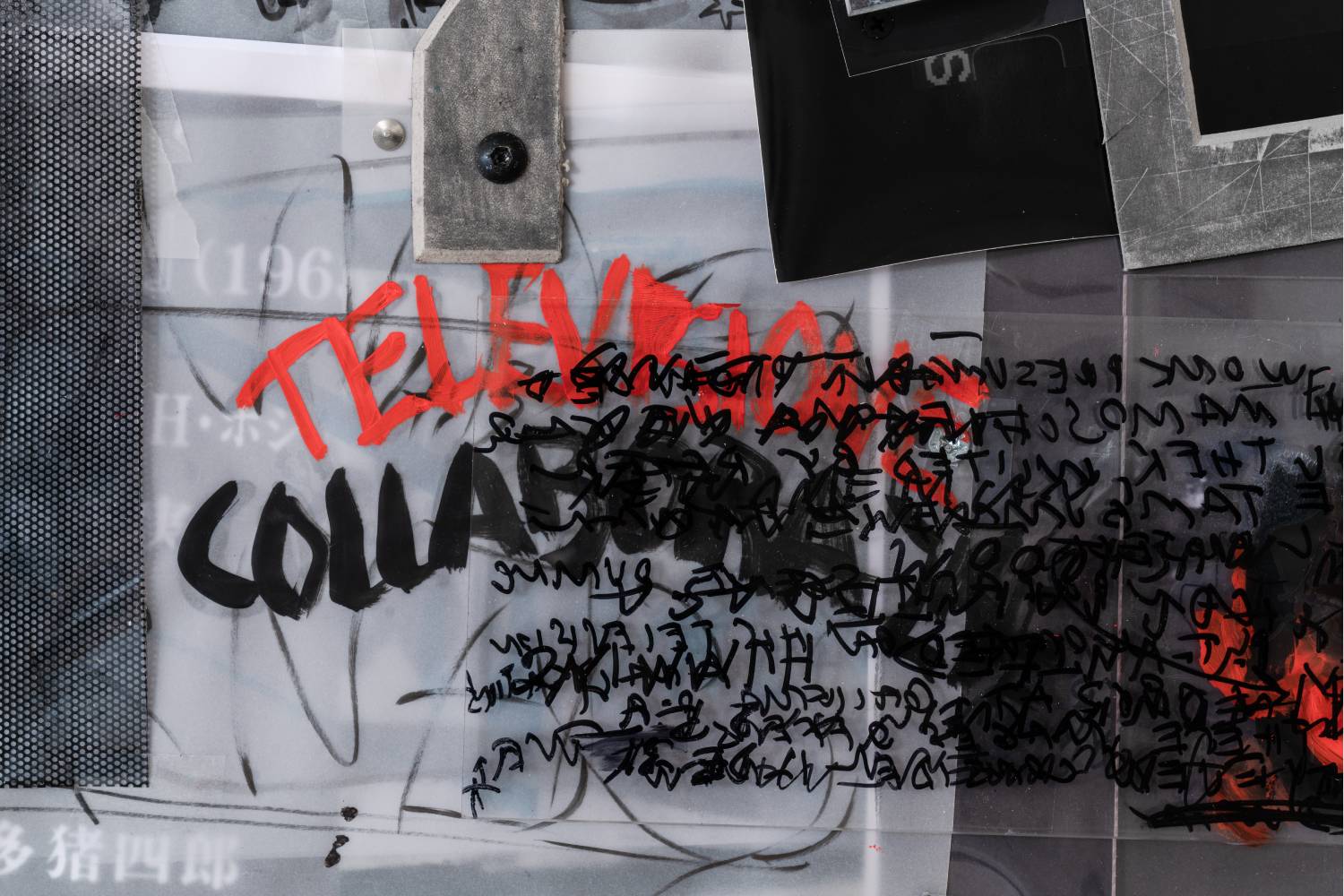

ADP: La mostra al Watermill Center – finanziata dall’Italian Council, così come l’intero progetto 1 – è stata fondamentale per rendere “ufficiale” il discorso sull’attribuzione dei lavori, soprattutto perché ho avuto l’opportunità di dialogare con l’Estate di George Paul Thek (rappresentata dalla figura di Robert Wilson), con il curatore Noah Khoshbin, che, come ti dicevo, si occupa dell’archivio dell’artista, e con Oliver Shultz che ha discusso la sua tesi di dottorato su Thek. I lavori che ho presentato sono tre. Il primo si intitola TO WONG (2017?) e consiste in un’opera-sigillo che protegge al suo interno una bobina di pellicola cinematografica da 16 mm. La bobina è intrappolata tra due dischi di bronzo che ricordano uno scudo funerario del III secolo esposto al MET di New York. Alcuni fotogrammi della pellicola si intravedono da un lato della scultura, eppure è impossibile capire di che film si tratti: per scoprirlo bisognerebbe distruggere il sigillo. Come una capsula del tempo, TO WONG sembra destinata a un fantomatico “signor Wong”, forse Joshua Wong, leader delle rivolte di Hong Kong. Il secondo lavoro, BR’ER RABBIT (1998?), rappresenta un braccio umano vestito da coniglio-mascotte. Su questo oggetto convivono una serie di realtà biologiche differenti, insetti, residui d’asfalto, terra, sassolini, che si trovano imprigionati nei tessuti della pelliccia. È un’opera di pura violenza, che risale al 1998, anno di uscita di A Bugs Life e Man in Black. Alla fine degli anni Novanta, l’arte prostetica cinematografica aveva iniziato a utilizzare il silicone per la realizzazione di corpi ed effetti speciali. BR’ER RABBIT è un’opera iperrealista ed è stata ideata quasi trent’anni dopo la famosa serie dei Technological Reliquaries (1964-67). Ho immaginato un “big dude” bianco vestito da “coniglio buono” che viene brutalmente ucciso per strada – a differenza di ciò che accade nel cartone animato a sfondo razzista Br’Er Rabbit and the Tar Baby (1946), ora parte di una lunga lista di animazioni “canceled”. Potrebbe anche essere un cosplayer furry ingiustamente ammazzato. In ogni caso, l’uomo bianco è sicuramente morto e ciò che resta del suo corpo è cinicamente esposto su una base simile al manto stradale. L’ultima opera, infine, è Televisione/Collaborazione (1969?): una piccola emulsione fotografica su tela che presenta alcuni interventi pittorici tendenti al rosa. Sembra un lavoro fatto a quattro mani da Thek e da Mario Schifano che, proprio nel 1969, aveva iniziato la serie dei “Paesaggi TV”. Tempo fa, Valérie Da Costa mi ha raccontato che durante il suo soggiorno in Italia, Thek collaborò con “Le Stelle di Mario Schifano”, il gruppo rock-psichedelico creato dall’artista italiano, attivo tra il 1967 e il 1968.

VDR: Per la mostra del Watermill hai realizzato anche un video-documento – Race of a Hippie – in cui si alternano immagini delle opere dell’artista, found footage e scene che mostrano il ritrovamento dei lavori che hai “attribuito” a Thek. Mi racconti in che modo è stato girato e perché, anche in questo film, hai deciso di insistere sul confine tra testimonianza e finzione?

ADP: Race of a Hippie è stato girato con i NO TEXT Azienda ed è un found footage di diverse fonti visive unite da un voice over che legge alcuni passaggi dei diari dell’artista rielaborati in un testo scritto insieme a Pier Mauro Tamburini e Stella Succi. Nel film coesistono brani di Matango – la pellicola di Ishirō Honda del 1963 – e immagini delle opere più celebri di Thek, come Untitled #75 (1964), che ho girato sia all’interno del Watermill Center sia nella mostra “Paul Thek. Italian Hours” (2022-23) curata da Peter Benson Miller alla Fondazione Nicola del Roscio di Roma. Oltre a essere state filmate, queste opere sono state ricostruite in fotogrammetria, analizzate scientificamente e rese come immagini “stranamente” reali. Grazie a questo processo, la luce sembra battere sui lavori di Thek in maniera anomala, il tempo sembra passare meno velocemente e il movimento di macchina è più vicino a un movimento digitale. Ciò che mi interessa non è la verità storicoartistica, ma un’immagine più vera del vero, proprio come i “Meat Piece” (1963-67) di Thek, dove l’anatomia delle sculture di cera non è sicuramente “corretta”, eppure riesce a trasmettere, tramite un barocchismo “tecnico” e un’atmosfera uncanny, il senso che la carne viva innesca nella natura umana. Il resto delle scene è composto da una serie di avvistamenti dell’hippie che sono stati filmati in vari boschi, da quello di Pesaro a quello che si trova nei pressi del Watermill. Il corpus delle opere “attribuite” è stato invece girato nel caveau di Open Care a Milano. Queste appartenevano a un collezionista anonimo, senza eredi. Di quale finzione parli? È tutto vero.

VDR: Lo spero Alessandro, lo spero davvero. Hai intenzione di continuare a espandere questo progetto? “Attribuirai” altre opere a Thek?

ADP: Sì, ho dimenticato di parlarti di Baby Cast (1975?). Si tratta di un calco anomalo in pietra litografica di una delle sculture in bronzo del progetto The Personal Effects of the Pied Piper (1975-76). Thek aveva mostrato questo lavoro nella sua personale all’ICA di Philadelphia, nel 1978. Baby Cast è stato ritrovato sotto un albero sradicato nei pressi di un bosco negli Hamptons, sulla penisola del South Fork.

VDR: Vorrei tornare su BR’ER RABBIT perché c’è un aspetto che mi interessa approfondire. Hai detto che la base sulla quale poggia la scultura assomiglia a un manto stradale. Mi sembra che la forma di questo supporto derivi, almeno in parte, dallo ziqqurat di The Tomb (Death of a Hippie).

ADP: Sì, ma si tratta soprattutto di una forma espositiva ricorrente all’interno della serie scultorea dei “Technological Reliquaries”. In queste opere, Thek aveva conservato diverse parti del corpo realizzate in cera sotto teche di plexiglas trasparente, o giallo fosforescente. La base di appoggio delle teche, parte integrante delle opere stesse, ripeteva la sacralità della forma a scalini dello ziqqurat. Nel supporto espositivo di BR’ER RABBIT, invece, la simmetria della forma piramidale viene interrotta da un volume più “rozzo” e più simile all’asfalto. Come ti dicevo, l’opera è del ’98, quindi questa variazione “profana” è stata realizzata in uno stato d’animo più cinico e probabilmente rappresenta una sorta di premonizione degli scontri di Seattle.

VDR: Spesso nelle tue mostre ti soffermi sui plinti, sui neon, i paraventi, le tende, oggetti tradizionalmente parergonali che, nel tuo caso, svolgono una funzione essenziale. In occasione della tua personale “Occult Dessert” (2022), allestita da All Stars a Losanna, gran parte dello spazio era occupato da un’imponente struttura grigia sulla quale hai collocato la scultura Fade Paw Study (Modern Meteorite) (2022). Perché hai parlato dei tuoi dispositivi espositivi come dei “non work”?

ADP: Tutti i miei “non work” si intitolano FLX Recorder, in memoria dei primi due cassetti nati per la mostra “Felix” (2018) da Marsèlleria a Milano. In quell’occasione, mi ero trovato a produrre pareti che occultassero ogni fonte di luce naturale, ma avevo anche disegnato dei cassetti che contenessero frammenti appartenenti alla biografia del personaggio che stavo raccontando, capsule, prototipi e pezzi di ricambio delle sculture. Da quella mostra ho iniziato a essere più consapevole del fatto che, all’interno della mia produzione, si stavano facendo spazio una serie di dispositivi espositivi che non volevano semplicemente produrre una scenografia o un display, ma volevano essere elementi strutturali, non necessariamente temporanei, che potessero essere riproposti in diverse situazioni. Il dispositivo grigio di “Occult Dessert” è stato esposto la prima volta, assieme a un suo “gemello”, nella mostra “Animal Hazard” (2022), curata da Karussell a Fermo. Sui lati lunghi, questo particolare “plinto” presenta una serie di cassetti simili a quelli dei gioiellieri. Sono cassetti governati da un protocollo di stampo esoterico: possono contenere solo una serie di elementi (domestici, d’ufficio, ecc.) dello spazio in cui sono ospitati, e questi piccoli elementi possono essere sostituiti soltanto da oggetti che mi appartengono. Gli FLX Recorder seguono il principio esoterico secondo il quale “ogni magia richiede un sacrificio”. Produrre un basamento che ha delle regole mi permette di usarlo anche in diversi contesti e di pensarlo come fosse un agente che dirige la visibilità delle opere nello spazio. Gli FLX Recorder, insieme alla tenda oscurante – realizzata grazie ai tessuti di GR10K – e alla serie di barre LED in cemento presenti nella stessa mostra di Losanna, costituiscono un nucleo progettuale privo di uno statuto ontologico definito; non sono “ancora” opere d’arte, ma lo diventano una volta acquistate o conservate in una collezione. Sono l’infrastruttura che regola la disposizione e la visione delle opere su cui si basa la mostra. Per questo motivo li ho definiti “non work”.

VDR: Anche in questo caso hai “agito” sulla storia dell’arte, o meglio, sulla storia delle mostre e dei display espositivi.

ADP: Penso che sia una mia responsabilità utilizzare la storiografia del potere espositivo del museo e personalizzarla a mio piacimento per non esserne sopraffatto, per posizionarmi come meglio credo rispetto all’esito della mia pratica.

VDR: Nella tua ultima mostra a Milano – “The Project Manager Syndrome” (2023) allestita negli spazi di zaza’ – hai esposto tre sculture in bronzo e le hai installate su objets trouvè, mobili e materiali industriali. Le opere appartengono alla serie dei “Fade Paw Study” (2022-23) e si presentano come strani ibridi, a metà strada tra una zampa animale e un meteorite. Quando le ho viste per la prima volta, ho pensato che fossi riuscito a fermare la catastrofe un attimo prima che avvenisse, ma il risultato di quest’azione mi sembrava altrettanto tragico.

ADP: Le opere di questa serie sono corpi celesti in caduta libera. La forma del “meteorite” è composta da una serie di moltiplicazioni di piani costituiti da diversi stampi di un’unica zampa animale. La complessità formale dei lavori strizza l’occhio alla scultura futurista di Umberto Boccioni, soprattutto a Forme uniche della continuità nello spazio (1913). Mi sono formato a Milano e, a volte, mi piace far emergere alcuni spettri dell’ideologia futurista in un mondo in cui la velocità non fa più notizia, per questo motivo mi diverte descrivere questo ciclo come “rotten futurist sculptures”. Le tre opere della serie “Fade Paw Study” sono costituite da corpi minerali dai colori marroni e bluastri, surriscaldati o bruciati; sono a tutti gli effetti dei collage arrugginiti, che si costruiscono irradiandosi da un “nucleo” interno, come fossero delle formazioni organiche. Ogni opera possiede una “coda” e una stratificazione diversa: più lunga è la coda maggiore è la vicinanza con la superficie d’impatto, più ampi sono i piani sovrapposti e maggiore è la velocità a cui la “zampa-meteorite” sta andando. Da zaza’ ho disposto le sculture su mobili e “accrocchi” di materiali industriali, e le ho installate su delle porzioni di pietre calcaree litografiche che riportano ancora l’ultima stampa per cui sono state impiegate. Questi tipi di pietre vengono ormai considerate “pietre preziose”: dall’invenzione della stampa litografica, nel 1976, siamo riusciti a esaurire tutte le cave tedesche da cui venivano estratte. A quanto pare la velocità, non quella dei futuristi, ma quella con cui distruggiamo le risorse naturali, è ancora piuttosto inquietante.

VDR: Negli ultimi anni il tuo lavoro ha ruotato attorno a due principali cicli narrativi (quello di Felix e quello su Thek) che hanno influenzato gran parte della tua produzione. Questo ha fatto sì che nelle tue mostre siano spesso ricomparsi lavori realizzati in precedenza, a volte ripensati alla luce del nuovo contesto espositivo, altre volte inseriti come contrappunti all’interno di progetti diversi. In HOBOBOLO (2022), alla Gelateria Sogni di Ghiaccio di Bologna, hai presentato un unico tavolo da lavoro dove hai compresso differenti temporalità dando vita a una sorta di “retrospettiva in negativo” come tu stesso l’hai definita. C’erano le prime tracce del progetto su Thek; sculture danneggiate che avevi quasi distrutto completamente; calchi, disegni, modellini. Era una sorta di palinsesto illeggibile dove la fine conviveva con possibili inizi. Hai portato l’opera a confrontarsi con i suoi stessi limiti, come a verificarne le possibilità di significare anche in uno stato di convalescenza.

ADP: Negli ultimi anni la dimensione temporale è diventata davvero importante. Mi sembra che sia tutto un unico déjà vu: le opere passate si mescolano con quelle future e, allo stesso tempo, vengono informate dalle azioni del presente. Quando pensavo a HOBOBOLO – e di questo devo ringraziare Lucrezia Galeotti – avevo l’urgenza di far esplodere una serie di opere esauste, una serie di protocolli e macerie biografiche sopravvissute ai miei numerosi traslochi. L’installazione è stata progettata per sembrare vecchissima, ma allo stesso tempo è come una composizione aperta, che continua a mutare. Questo processo di trasformazione, modifica e ri-coaugulazione, termina solo quando la storia dell’arte, un collezionista o un museo inizia a prendersi cura dell’opera.

VDR: E a quel punto cosa succede?

ADP: A quel punto il lavoro termina il suo ciclo vitale. In fondo, credo fortemente nei musei, soprattutto quelli pubblici. Noi artisti dobbiamo capire se abbiamo davvero bisogno di essere ricordati. Molti risponderanno di no, altri di sì, in entrambi i casi, nessuno ci pensa davvero, perché significherebbe ragionare da morti, e questo richiede una grande responsabilità. HOBOBOLO, ora conservata al MAMbo di Bologna, è un’opera che comprime il tempo, che si mostra sia come un tavolo da obitorio sia come un plastico architettonico di città progettate distrutte. Ma è stata soprattutto un punto di svolta della mia pratica. Mi ha permesso di liberare energie represse da anni, anni forse fin troppo disciplinati. L’auto-dissezione è stata dolorosa ma anche stupefacente. La consiglio.