Il lavoro di Alessandro Mendini (Milano, 1931; vive a Milano) è una nebulosa leggera e radicale che contamina, si disperde e prende corpo a ogni scala, dall’oggetto alla visione urbana. Rintraccio continuamente i suoi modi e principi nelle pratiche di molti autori emergenti – giovani artisti e architetti che affrontano e toccano temi al centro della sua opera. Osservo il modo in cui Mendini si occupa di superficie e bidimensionalità e penso ai sistemi di rappresentazione in cui molti studi d’architettura oggi tendono a raccontare i loro progetti – OFFICE di Bruxelles tra i tanti –; esploro il modo in cui la sua “pittura progettata” diventa oggetto e pattern, e rintraccio subito assonanze al modo in cui artisti come Kerstin Brätsch, Adele Röder o Tauba Auerbach operano oggi al confine tra pittura, costruzione dell’oggetto e graphic design. Penso agli oggetti testimoni di Danh Vo o alla pittura digitale di un’artista come Avery Singer, senza dimenticare il rapporto di amicizia, confronto e dialogo sempre aperto tra Mendini e Maurizio Cattelan.

Il nostro ultimo incontro ha attraversato le stanze della sua casa di via Jan e le pagine delle riviste da lui dirette – Casabella e Domus, passando per la splendida MODO –, il suo sguardo sul mondo “banale” e le scelte radicali tra il design e l’arte negli anni ’70. Difficile trovare un inizio, il labirinto Mendini ha infinite porte di ingresso e molteplici storie da raccontare. Ogni pezzo è un frammento, ogni frammento è tutto. Romanzature.

Francesco Garutti: La tua grammatica, il tuo modo di lavorare, è tremendamente sempre presente e decisamente contemporaneo e forse, proprio per questo, sarei curioso di sapere di più delle origini e delle influenze che hanno formato il tuo modo di guardare il mondo, la tua passione per il disegno, da Saul Steinberg all’Annunciazione (1932) di Alberto Savinio fino a Walt Disney.

Alessandro Mendini: Nei primi disegni, e questo anche da ragazzino, avevo il piacere del virtuosismo. Disegnavo molto bene dal punto di vista tecnico. Sapevo spaccare in quattro parti il Tempietto di San Pietro in Montorio e, sì, ero così affascinato da Steinberg e da Disney che pensavo avrei potuto fare persino il cartoonist. Il lavoro di Steinberg contiene il mio versante caustico, analitico e autoironico; riconoscevo nel suo disegno un’acutissima capacità critica, ma con l’abilità di un Picasso. Disney invece contiene il mio lato romantico, la mia immersione nel mondo della fantasia e la mia assoluta fascinazione per l’Espressionismo, dai due Goetheanum sui quale feci la mia tesi con Rogers, a Gaudí fino a Mendelsohn. Disney però non fu per me solo un grande ispiratore: insieme al mio studio nel 2006 abbiamo avuto il privilegio di poter lavorare a una mostra molto interessante sulle origini europee delle fiabe del mondo Disney. Molti disegni originali uscirono per la prima volta dagli archivi americani e la mostra presentò i viaggi di Walt – allora trentenne – in esplorazione ai castelli di Ludwig in Baviera, a Colonia per la cattedrale, la pittura di Böcklin e i Preraffaelliti. Il progetto, bellissimo, era curato da Guy Cogeval e Bruno Girveau al Grand Palais di Parigi.

L’Annunciazione di Savinio invece – allucinazione surrealista quasi greca, quell’angelo, il becco rosso molto forte – è un’opera che mi sono trovato più o meno addosso e con la quale ho convissuto in camera da letto per molti anni – da bambino fino alla nostra fuga allo scoppio della guerra – nella casa di Portaluppi in via Jan 15 a Milano, oggi Casa Museo Boschi-Di Stefano. Quell’architettura che Portaluppi definiva “villa” – ma anche un po’ “austriaca” – è stata per me una wunderkammer. Fatti diventati ossessioni. Una tromba delle scale severa e loosiana sulla quale si affacciavano diversi appartamenti in ognuno dei quali abitava un parente. Una scala che svolgeva la funzione di soggiorno e un interno saturo di opere d’arte. La collezione iniziata da mio nonno – Fumi, Carrà, Pompeo Borra – diventò una mania proseguita dai miei zii, da Sironi a Campigli. Quell’architettura è stata una casa di cultura nella quale l’arte, e soprattutto la musica, avevano un ruolo centrale – tutto accadeva intorno a un Bechstein molto spesso suonato. Ma in quella casa, curiosamente, non è mai entrato un architetto. Per intendersi: i letti, i mobili – anche nelle case dei miei parenti – erano in finto Rinascimento. Si usava così. Ecco è stato per me un modo arcaico per avvicinarmi a molte cose.

FG: Uno dei tuoi progetti chiave – Poltrona di Proust (1978) – è forse, non a caso, un mobile finto antico sul quale si estende un frammento di prato pointillist di Signac. È una sedia-nebulosa a origine letteraria: Proust e le sue trame di ricordi. L’ambiente impressionista della Parigi di quegli anni che lui stesso frequentava. Quella sedia è un tuo manifesto. L’idea del sistema antropologico degli oggetti troverà poi una nuova sintesi in quella che, a mio modo di vedere, è stata una delle mostre di design più influenti degli ultimi anni, ovvero “Quali cose siamo”, al Triennale Design Museum, nel 2010.

AM: Sì, l’idea della romanzatura della vita dell’oggetto l’avevo esplicitata anche prima, quando proposi una copertina del mio Casabella con quella sedia che bruciava. Gli oggetti sono il nostro specchio e noi siamo specchio dei nostri oggetti. Ognuno di loro ha il proprio romanzo. Nel caso di una sedia come Lassù (1974) era mia precisa intenzione raccontare la vita di quella seduta: l’avevo concepita, disegnata; lei aveva vissuto; ed io, infine, ne ho voluto dimostrare anche la morte. Quell’operazione specifica era stata pensata in relazione alla tragedia birmana dei bonzi che si davano fuoco per protesta. Fiammate che contenevano un corpo umano. Fu una specie di omaggio.

La mostra in Triennale, negli anni a venire, nacque da un approccio preciso: io penso che le cose, indipendentemente dall’esistenza delle persone, abbiano delle loro relazioni e che attorno ad un ognuno di noi si generi un sistema di oggetti. Questi si spostano con noi, sono un piccolo esercito che ci portiamo dietro. Si tratta di un insieme assolutamente disarmonico. Non ho quindi deciso di scegliere gli oggetti per le loro qualità estetiche o funzionali, ma in quanto “adoperati” – non “usati” – e in modo molto vario. Se ti invitano a curare una mostra in Triennale sul design italiano non puoi non inserire la Lettera22 della Olivetti, ma io ho scelto la macchina da scrivere di Indro Montanelli, un oggetto che è stato in guerra, che aveva viaggiato per migliaia di kilometri con lui, nella sua valigia. In mostra c’era un quadro di Savinio, L’isola dei giocattoli, dipinto intorno al 1930 e a quel lavoro ho affiancato tre vasi di ceramica di Stefano Giovannoni che sembrano letteralmente, e curiosamente, estratti da quel quadro. E ancora: le gerle degli intagliatori della Val Gardena, che diventavano il loro negozio in movimento; l’abito di Totò in grisaglia grigia, che realizzava per lui Caraceni a Roma; la camicia di Guglielmo Marconi fatta da un grande camiciaio genovese; e un accappatoio del Conte Marzotto realizzato dalla grande ricamatrice fiorentina Loretta Caponi. A Deruta c’è un vasaio che realizza, oggi, vasi da farmacia identici a quelli del 1500. Io ho accostato in mostra i suoi vasi prodotti ora vicino agli originali del XVI secolo: due oggetti identici ma separati da 500 anni. Non ho lavorato a una lista di studio, tutti gli oggetti in mostra li ho estratti solo e soltanto dai miei ricordi.

E la Poltrona di Proust è proprio un falso storico, un patchwork – “re-design” che nasce seguendo un iter progettuale improprio e che ha origine da un pezzo kitsch, tutt’ora in produzione. I produttori di mobili finto antichi per me sono stati importantissimi: a Cerea, vicino a Verona, esistono ancora enormi centri del “mobile falso” – come fosse Albisola per la ceramica – scenari interessantissimi.

FG: L’iter progettuale improprio, il salto metodologico caratterizza il tuo lavoro sia di autore che di direttore di riviste. Ricordo quando menzionavi la struttura di Casabella disegnata come fosse un mosaico. René Daumal nel suo Il Monte Analogo (1952) ci invita a studiare i numeri come fossero zoologia o ad analizzare la linguistica attraverso la meccanica delle stelle.

AM: Esatto. Usare nella pittura i metodi del progetto, immaginare una facciata come l’ingrandimento di un dipinto. A volte penso che il mio lavoro non ha proprio a che fare con la storia dell’architettura. Il mio lavoro è forse incatalogabile, similmente a quello di personaggi come Hundertwasser – figure che con l’architettura, in un certo senso, non hanno davvero niente a che fare.

FG: Oltre agli autori della Transavanguardia con cui hai collaborato con Alchimia per il Mobile Infinito (1980), quali artisti sono stati influenti per il tuo lavoro?

AM: Baudrillard l’ho incontrato una volta sola, ma i suoi scritti sono stati molto importanti per me. Gianni Vattimo mi ha fortemente influenzato. Un’amicizia che è stata reciprocamente utile è stata quella con Mimmo Paladino – il suo senso evocativo della figura arcaica, dolente. E poi Massimo Campigli. Un personaggio con il quale però ho giocherellato personalmente è stato Giò Ponti. Dire “giocherellare” con Ponti è improprio, perché io avevo una grande soggezione di lui; però posso dire di riconoscermi lungo quella linea di autori che va da Otto Wagner a Josef Hoffman; e poi Nizzoli, Fornasetti e appunto Ponti. Una linea di personaggi eclettici che tendevano alla sintesi delle arti. A differenza di loro, io ho sempre lavorato per la “dissoluzione” delle arti, verso quella che tu descrivevi come “dispersione”. Non opero mai sulla scena, ma nel retropalco. Spesso è l’associazione di due oggetti, pezzi molto diversi, a generare in modo indiretto l’atmosfera e lo scenario che desidero. Materiali in apparenza incoerenti, colori stridenti nel tentativo di generare una scossa elettrica, un pensiero critico. A volte lavoro di cinismo, sono tragicomico. Scivolo nella metafora verso il “finto” e il “falso” – la “copia”, il “banale” e l’oggetto in maschera.

FG: Da dove nasce la tua esplorazione di temi come il “kitsch” o il “banale”? Dopo il periodo radicale e la tua direzione di Casabella, il tuo scritto “Per un’architettura banale” è del 1979; e in “Quali cose siamo” (2010) La città banale (1980) di Arduino Cantafora è uno dei pezzi che apre la mostra.

AM: L’origine del mio interesse al segno banale nasce in coincidenza con i miei primi rapporti con Alchimia. Prima il mio linguaggio era stato decisamente “radical” e pertanto legato alle atmosfere dell’Arte Povera. Nel periodo successivo ero spesso in contatto con Robert Venturi; avevo scritto l’introduzione all’edizione italiana di Learning from Las Vegas (1972) ed ero interessato alle sue teorie – caratterizzate da una certa enfasi caricaturale – sulla cultura popolare americana. Leggevo Baudrillard ed ero appassionato agli scritti di Abraham Moles e al suo elogio della banalità del quotidiano da un punto di vista sociologico. Iniziai a traslare i concetti di Moles e Venturi nel progetto, teorizzando che il design estetico, aulico, legato al “bello”, fosse in verità terrorizzante per la persona normale e che invece un progetto legato all’antropologia del semplice, del banale appunto, fino al limite del kitsch, avrebbe generato un ambiente più vivibile e paradossalmente rilassato. Da qui ho iniziato a teorizzare l’abitazione banale. Paolo Portoghesi, in occasione della sua celebre Biennale del 1980, quella della “Strada Novissima”, mi aveva invitato ad allestire una “stanza banale” proprio alle Corderie. Ricordo anche una singolare mostra sulla spiaggia di Riccione con Raggi, Alchimia, Branzi, Cantafora. S’intitolava “Le pensioni banali”. Era la fine degli anni ’70, l’epoca della fondazione della mia Modo nel centro “K”, il centro di ricerca della Kartell.

FG: Modo è stata una rivista decisamente sperimentale in quegli anni, tra il pensiero radicale e prima delle narrazioni post-moderne che hai allestito qualche anno più tardi (1980-1985) su Domus e poi con i due numeri di Ollo (1988).

AM: Ero uscito in modo burrascoso da Casabella. L’ipotesi era di fare una rivista simile – per struttura fisica, lunghezza dei pezzi e impianto – a un settimanale, seppure mensile. Le tematiche volevano essere infradisciplinari, con dei parallelismi: fotografia, artigianato dei parrucchieri, quello dei panettieri, dei fabbri, l’architettura classica in una specie di miscelazione. Il tutto frazionato da informazioni correlate. E disegni in copertina di Valentino Parmiani, bravissimo.

FG: La rivista miscelava piccolo e grande, visione e cultura popolare, disegno a colori e la tua grammatica di geometrie e segni; penso al Mendinigrafo (1985) che nasce proprio in quegli anni. Principi di lavoro sui quali si fonda il “metodo Mendini”, applicato poi all’industria, alla pittura, agli oggetti e all’architettura.

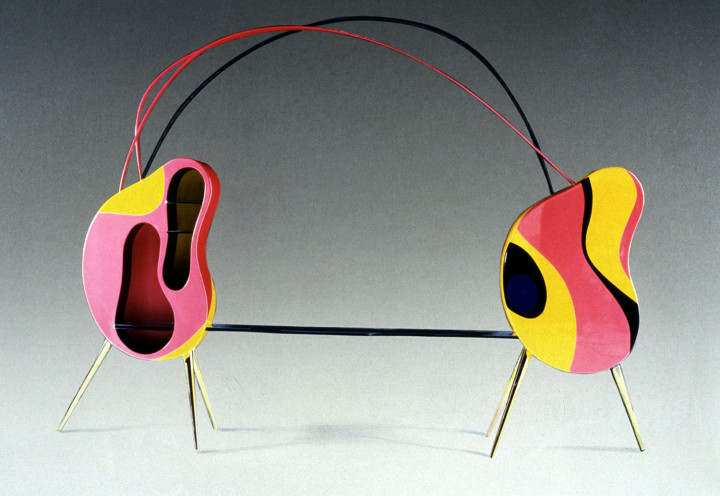

AM: Un’altra regola era quella dell’aberrazione dimensionale e tipologica: la Tour Eiffel che diventa piccola ed è abatjour. E ancora l’idea di copia – decisamente più interessante per me avere in casa una stampa di Cézanne che il vero Cézanne – e di ambiguità funzionale. E poi il tema dell’opera collettiva. Il Mobile Infinito (1980) – una collezione di più pezzi progettata da artisti, architetti e designer ognuno dei quali coinvolto ad immaginare singole parti di ciascuno oggetto – fu presentato nel 1981 con una performance di Federico Tiezzi e dei Magazzini Criminali proprio alla Facoltà di Architettura di Milano, nell’edificio di Ponti. Quello fu il momento della scissione concettuale tra Memphis e Alchimia. Memphis presentava la sua collezione in via Durini a Milano ed io con Raggi e Guerriero, il Mobile Infinito, che a sua volta vedeva coinvolti una trentina di autori, da Ugo La Pietra a tutta la Transavanguardia. Lo stesso principio – quello dell’opera collettiva, un sistema metodologicamente ben organizzato per creare mobili con possibilità di proseguimento potenzialmente infinita – lo abbiamo poi applicato per il progetto del museo di Groningen. Frans Haks, al tempo direttore del museo e committente illuminato e sofisticato, suonò il campanello del mio studio di via Rossini chiedendomi espressamente di progettare il suo nuovo centro per l’arte sfruttando questa stessa strategia. E così fu. Molteplici parti, molti architetti – da Rem Koolhaas a Peter Eisenman a Frank Stella – e un museo “automuseante”.

FG: Principio d’inversione: il museo, in modo esplicito, espone se stesso. Le sue parti, disegnate da autori diversi, sono opere in mostra. Il tuo lavoro si è infinite volte confrontato con lo spazio istituzionale e con la costruzione della “stanza” come incarnazione fisica di un pensiero critico. Potresti descrivermi il disegno del tuo ultimo ambiente?

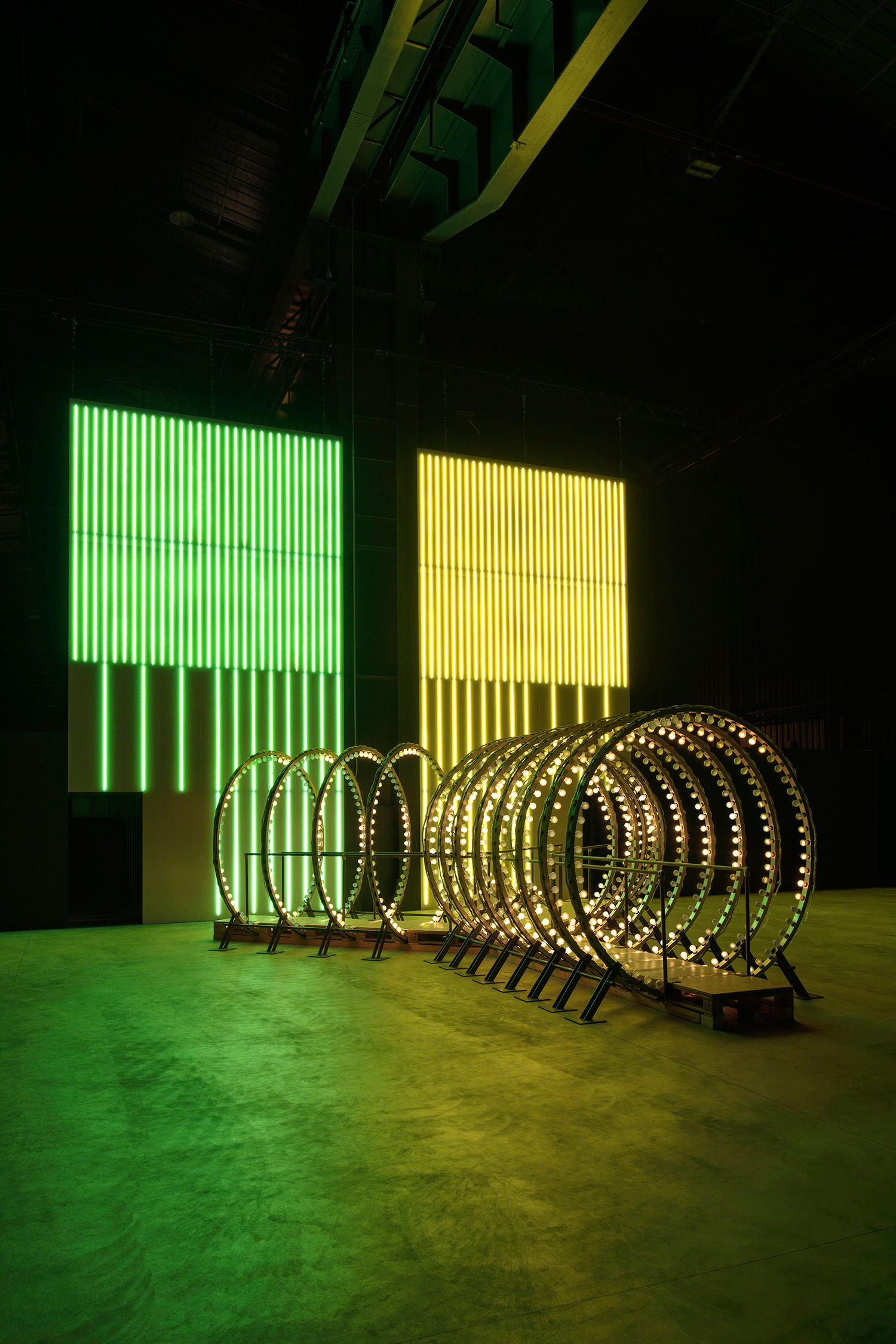

AM: Beppe Finessi mi ha invitato a progettare uno spazio per la sua ultima mostra, “Stanze. Altre filosofie dell’abitare” che ha inaugurato da poco in occasione della XXI Triennale di Milano. Mi è capitato spesso di rispondere a una commissione simile: ho fatto la stanza filosofica, la stanza del terrorista, la stanza banale, la wunderkammer e adesso non volevo tornare indietro verso l’arredamento storico e nemmeno forse inventare il futuro. Ho chiamato il mio ambiente Le mie prigioni, perché mi sono configurato la mia posizione oggi: ho pensato che sono in una prigione. Privilegiata, ma una prigione. Credo che esistano i prigionieri politici ed esistano anche i prigionieri estetici. Io sono uno di loro. Mi sono considerato all’ergastolo per reato di decorazione e sono andato a ricercare la mia colpa. L’ho rintracciata nel mio innamoramento per un materiale: il laminato Abet. Se non ci fosse stato il laminato Abet, non ci sarebbe stata Alchimia, non ci sarebbe stata Memphis. Ho disegnato un ambiente vuoto, caratterizzato da un laminato con un decoro piuttosto aggressivo, ma che non mi appartiene. Le lampade nello spazio sono quasi accecanti. Ognuno di noi è prigioniero delle sue idee, dei suoi preconcetti, prigioniero dello stile. Questo è il mio apporto a questa XXI Triennale.

FG: Quali mostre recenti consideri cruciali oggi, in grado di indicarci una via?

AM: Del “Palazzo Enciclopedico” di Massimiliano Gioni mi ha affascinato il librone rosso di Jung esposto all’ingresso. C’è un aspetto importante della costruzione del mio pensiero che ci tengo a sottolineare: io ho fatto terapia psicoanalitica con Umberto Galimberti, ed è stata una fortuna per me. Sono sedotto da spazi come lo studio di Freud, quello di Bacon, il laboratorio di Paul McCarthy proprio perché si tratta di luoghi di spazio psichico e non geometrico: io leggo l’architettura come estensione pura del cervello, più che come geometria. Però, ecco, se dovessi citare una mostra ancora più recente,: due mesi fa al Grand Palais, a Parigi, ho visto una mostra di Pierre Bonnard assolutamente fantastica. È spazio, sesso, e giardino. È atmosfera. È figura. Un’enormità di mondo disegnato a pennello.