Mai avremmo conosciuto da vicino un corpo celeste! Non eravamo degni! Pensava l’anonimo studente.

Invece, su un corpo celeste, su un oggetto azzurro collocato nello spazio, proveniente da lontano, o immobile in quel punto (così sembrava) da epoche immemorabili, vivevamo anche noi:

corpo celeste, o oggetto del sovramondo.

A. M. Ortese, Corpo Celeste, 1997

Come alcuni dei suoi riferimenti artistici, Alessandro Sciarroni è parte di quel “sovramondo” a cui Anna Maria Ortese riconosce la più umana sfumatura: il suo lavoro è percorso da una sensibilità che lo rende apparentemente irraggiungibile mentre, erratico e misterioso, gravita in un firmamento composito.

Se la danza è l’orbita maestra, Sciarroni è un corpo celeste1 che non esclude alcuna deriva e, d’istinto, le sue gestualità coreografate indugiano su una o l’altra disciplina trattandole come fonti inesauribili di metafore (spesso) iconografiche.

Nessuna spinta programmatica regola un approccio naturalmente eteronomo: un moto come quello di Sciarroni è motivato da una forza gravitazionale che esige di avvicinare l’alterità, di scoprire l’alternativa, di assecondare una visione.

Helena Almeida2 è il “corpo celeste” a cui ho dedicato i miei studi giovanili. La pittrice ritraeva sé stessa guardando in camera e, sul bianco e nero della pellicola, interveniva con pennellate veloci e scenografiche – per lo più azzurre. Incoraggiata dallo spirito della seconda avanguardia decise di lavorare sul concetto di abitare lo spazio dell’opera intrappolando il proprio corpo all’interno di immagini fotografiche che considerava dipinti e disegni. Forse c’è sempre stato un destino comune tra noi: lei, pittrice, che per dare un senso alla sua ricerca ha usato la fotografia fino alla fine dei suoi giorni; io, senza sapere quale disciplina ricopro esattamente, che oggi interpreto l’unico ruolo per cui non ho un’effettiva formazione.

Con la stessa rassegnazione con cui da piccolo osservavo il mistero dei fenomeni che mi circondavano, credo che i nostri corpi celesti – ammesso che lo sia anche il mio – siano stati spinti da forze misteriose che ci hanno fatto viaggiare di orbita in orbita.

I primi lavori di Sciarroni nutrono per l’arte novecentesca una deferenza che si alterna al disincanto. Dei pionieri della “performance art” conserva lo sforzo fisico e una certa, conseguente, ricerca del piacere; delle più iconiche esperienze visive intrappola i sintomi in drammaturgie così dilatate da restituire al movimento il valore imperituro di un’immagine.

Nessuno danza secondo il canone in Your Girl (2007), Cowboys (2009) o Lucky Star (2010), anzi, accanto a gestualità lente e precise, risalta un immaginario iconico fatto di movimenti più emozionali che corporei.

Fin dai primi lavori il mio approccio aveva una tensione troppo barocca per l’arte visiva e troppo minimale per il teatro. Da un lato mi ero illuso che l’arte performativa degli anni Sessanta e Settanta avesse qualcosa in comune con il teatro grotowskiano che praticavo, dall’altro pensavo che quest’ultimo potesse allinearsi ai tempi della mia drammaturgia. Quando ho capito che la differenza consisteva in una frattura tra le due discipline sono stato riconosciuto dalla danza. Il mondo della danza ha accolto le mie performance, mi ha concesso di restare. Sono incapace di comporre un tradizionale lavoro coreutico, ma il mio sguardo è coreografico: se osservo un sistema che già si muove so organizzarlo, crearlo da zero non mi appartiene.

Eppure, a prescindere dai salti disciplinari – come le orbite del sovramondo assumono una certa periodicità – il lavoro di Sciarroni dimostra almeno due ricorrenze, che, una meccanica e l’altra temporale, sono entrambe destinate a un movimento ciclico. La prima coincide con la capacità di resistere alla rotazione sfiancante che il corpo – mai celeste come stavolta – compie contemporaneamente intorno al proprio asse e lungo un’orbita. La seconda piega la memoria a una traiettoria che, indugiando e costruendosi nel presente, si rivolge al futuro illuminando nuove consapevolezze del passato. Sia che coesistano sia che si alternino, questi moti fisici e concettuali traducono ogni drammaturgia di Sciarroni in un flusso di scambi votati all’esplorazione e alla condivisione di sensazioni solo apparentemente aliene.

Il punto di unione tra queste esperienze è che lo sforzo fisico coincida con una ricerca del piacere. Quando scopri una tecnica che ti permette di girare su te stesso per trenta minuti, o pratichi una danza antichissima e incroci il sorriso del tuo compagno, allora guadagni energia propulsiva.

Se lo sforzo per raggiungerlo è del performer, il piacere è condiviso con lo spettatore.

Turning – progetto nato nel 2014 e dedicato ai Migrant Bodies – 3 associa il cambiamento alla rivoluzione. Come la migrazione animale cui si riferisce, la meccanica del movimento intercetta l’ambiguità dell’etimologia inglese4 e stimola la metamorfosi, il passaggio di stato, la crescita o il cambiamento che, non senza sussulti interiori, impegna qualsiasi fisicità in cerca di evoluzione.

Corpi ipnotici ruotano fino allo sfinimento e, in tutte le versioni – sia che vengano illuminati da luci artificiali o naturali sia che la partitura suoni per un singolo o un gruppo – diventano prismi per riflettere i mutamenti di una spiritualità laica.

Ero affascinato dall’idea di costruire spettacoli in cui compiere un unico movimento. Girare su me stesso è stata la prima risposta a una ricerca basata sul concetto di migrazione. Nonostante i tanti riferimenti coreutici preesistenti5, ho voluto approcciare questo movimento archetipico ignorando le motivazioni delle esperienze che mi hanno preceduto.

Dove la traiettoria è circolare la cadenza è ciclica, e la drammaturgia concede nuova vita anche alla più antica delle tradizioni; l’orbita di Sciarroni solca temporalità lontane e, con Folk-s (2012-15) e Save the last dance for me (2019) tra gli altri, le adatta alla contemporaneità senza il pallore della nostalgia o la retorica del ricordo. Lo “Schuhplattler” e la “Polka Chinata” – le danze popolari rispettivamente protagoniste di questi due re-enactment votati al presente – sono un pretesto per ragionare sulla resistenza e, pur nella corrispondenza filologica del movimento, sono liberate dall’immaginario che le ha create per celebrare l’energia immortale intrappolata nelle loro storie, secolari o millenarie che siano. Mentre Folk-s riproduce una danza tutt’oggi radicata nella tradizione delle comunità sud-tirolesi e Save the last dance for me scongiura l’estinzione di un metodo di corteggiamento praticato nella Bologna post-bellica, i loro movimenti si trasferiscono di corpo in corpo con uno scarto semantico ogni volta differente. Sebbene si prestino a un continuo aggiornamento identitario però – potenzialmente giustificato dall’allusione al genere, alla comunità, al sacro e all’eterno – la drammaturgia di Sciarroni ammette che sia solo l’esperienza dello spettatore a vestire il minimalismo del suo lavoro, e non quest’ultimo a veicolare simbologie precostituite.

La danza è una disciplina immateriale e, come tale, è incostante e intermittente. Conforta sapere che si estingue veramente solo quando cade nell’oblio; ecco perché la premessa di Folk-s e le conseguenze di Save the last dance coincidono con il voler diffondere una pratica mettendone in scena l’energia più che l’estetica.

Il contesto in cui vengono eseguite queste danze racconta ogni volta una storia differente, sia in termini di tempo che in relazione allo spazio dell’esecuzione. È come esporre una scultura all’interno di una stanza: il pubblico fa la differenza, il suo desiderio rende contingente ogni esecuzione dell’opera.

In ogni lavoro di Sciarroni esistono tante biografie quanti sono gli sguardi di chi, incantato, li esegue o li osserva.

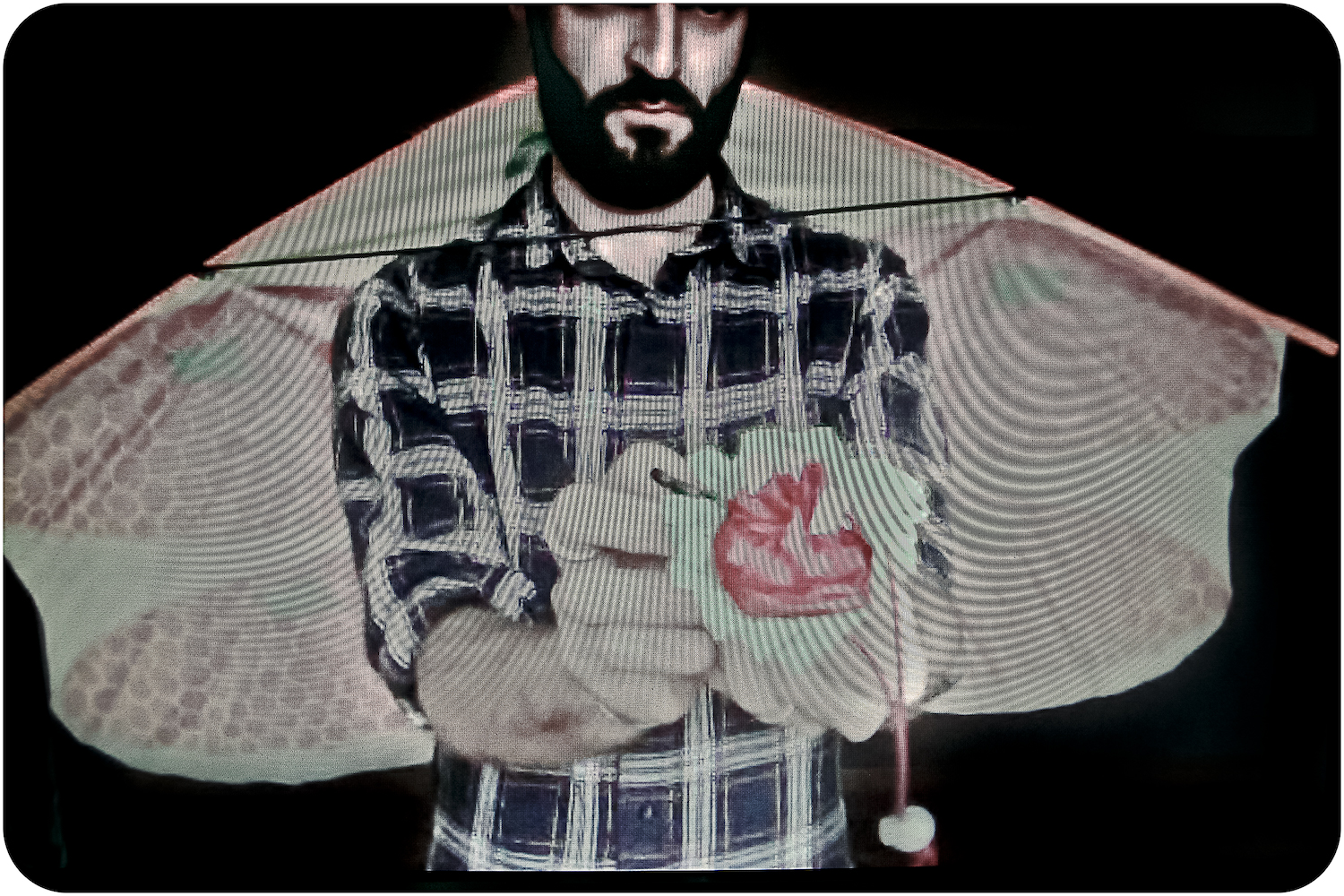

Come uno flusso di coscienza – o un allenamento aerobico di emozioni – ogni componente dello script innesca una concatenazione di soggettività che rende la singola performance unica tra le infinite possibilità contemplate dall’esecuzione. Sciarroni chiede ai corpi che dirige di allinearsi alla sua orbita e, con umile magnetismo, abbozza la costellazione di movimenti che, a sua volta, attrae lo sguardo del pubblico. Per dirla altrimenti, ogni opera è aperta all’imprevisto e, svincolata da forti costruzioni registiche, è pronta a sottoporre l’integrità della sua identità autorale ai limiti dell’esecuzione o della percezione. Joseph (2011) ad esempio, l’uomo malinconico e autoironico che distorce la sua figura davanti alla videocamera di un computer, è schiacciato tra il pubblico reale della platea e quello virtuale dell’Internet. Laddove soprattutto la risposta online definisce la gravità o leggerezza dell’evento, l’esperienza emotiva dell’esecutore – qui Sciarroni stesso – procede sempre con una partitura precisa e una costanza emotiva che, se non coincide con un’autobiografia, ha sicuramente il merito di accoglierne tante.

La mia insistenza di appartenere a qualcosa, a un gruppo, a un’altra persona raggiunge sempre un compromesso con il bisogno dell’opera e, solo allontanandomi dalla mia soggettività, trovo l’elemento che chiude la drammaturgia; la mia biografia da sola non sarà mai abbastanza universale da raggiungere l’altro.

L’io e l’altro, il singolo e il gruppo, l’individuo e la comunità, sono gli estremi della ricerca di Sciarroni, i poli di una tensione a suo modo nuovamente circolare e invertibile.

L’ambiguità con cui l’interprete di Joseph è contemporaneamente soggetto e oggetto della performance, per così dire, diventa un’ulteriore ricorrenza drammaturgica (o poetica) fatta di decostruzioni gerarchiche e ruoli instabili.

Augusto (2018), che come altri lavori citati mette in scena un esercizio sfiancante di resistenza psicofisica, è l’espressione di come il bisogno di sentirsi amati sia destinato a essere dolore, di come il gioco possa diventare nevrosi, di come – e lo ricorda la disambiguazione del titolo – ogni re possa diventare un clown.6 I performer, che corrono e si inseguono secondo le consuete orbite circolari, ridono di una risata isterica, talvolta si accasciano, altre si colpiscono, poi piangono senza che il pubblico ne conosca il motivo. Sono assieme, ma soli. Sono gioiosi, ma aggressivi. Sono guardati, ma guardano. E nel rispondere a questa schizofrenia costruiscono una dinamica di riconoscimenti che si risolve e ribalta a ritmo della prossimità fisica o della relazione visiva. La partita di Aurora (2015), allora, si gioca per bilanciare proprio questi equilibri; per imparare che anche nel Goalball – una disciplina paraolimpica praticata da non- e ipovedenti – il corpo può adattarsi all’alternativa, alla diversità, ad aprire la mente su nuove realtà.

Dove la distanza estremizza le differenze, la prossimità racconta qualcosa che riguarda tutti. Anche la chiusura del campo visivo apre l’aurora di una nuova percezione. Mi interessa raccontare cosa c’è in più, non in meno.

A voler ordinare il firmamento di Sciarroni dunque – a volersi riconoscere nei suoi corpi celesti o in quelli di Anna Maria Ortese – si deve accettare, forse cercare, una progressiva opacità visiva.

Come i giocatori di Goalball o come le dense pennellate azzurre dei quadri fotografici di Helena Almeida, si deve metaforicamente smettere di vedere e iniziare a guardare, si deve indossare dei calibrati veli percettivi e aprire, dove possibile, nuove relazioni.

Che sia per salti orbitali, traiettorie programmatiche o moti rivoluzionari, ogni corpo è un individuo tra altri e la danza di Sciarroni è l’occasione per riconoscerlo celeste, od “oggetto del sovramondo”.