Courtesy Tornabuoni Arte, Firenze/Milano/Venezia/Portofino/Forte dei Marmi/Parigi.

Più tardi, domani mattina, fra sei mesi, entro vent’anni. Queste espressioni, in un paese musulmano, appartengono già al sacro. Ogni volta che un uomo progetta un lavoro, fissa la data di un incontro, intraprende un viaggio, ogni volta che un’azione si stacca appena dal presente, questo movimento non va soltanto in direzione dell’imprevedibile, ma più esattamente in direzione del segreto. In urdu c’è una parola sola per dire ieri e domani. Il presente è quando uno dice ieri o dice domani. Domani significa sempre Inshallah, se Dio vuole, e ciò che Dio vuole è segreto. Ci sono almeno questi tre giorni di eternità o di assoluto presente nella prassi quotidiana.

Si possono analizzare molte opere in cui Alighiero Boetti ha usato segni che hanno il senso del tempo. Tempi lunghi e distesi, come nelle Biro, ritmi, scansioni, accelerazioni come nella Storia naturale della moltiplicazione, velocità dissimili, L’albero delle ore, Gli anni della mia vita, istanti, come la Lampada annuale che si accende una volta sola in un momento a caso nell’arco di un anno, per undici secondi. E poi naturalmente i materiali, come i francobolli, i timbri, gli orologi, i telegrammi. In un unico capitolo dedicato al tempo si potrebbe già studiare tutto il lavoro di Boetti. Ma a Peshawar, dove puoi vedere come se fosse qui ciò che sta per accadere, dove la vita quotidiana è un continuo ricordare, dove le mattine stanno ferme in un cortile, dove le cose accadono all’improvviso senza provenire da una causa e dove gli eventi sono reversibili (come la maggior parte delle opere di Alighiero, che possono essere guardate dall’alto o dal basso, da destra o da sinistra, o come la parola “viceversa”), a Peshawar Boetti attraversa fisicamente l’arabesco del tempo. È molto difficile agire in un luogo totalmente sacro senza convertirsi alla sua legge, progettare un lavoro che rispetti la meccanica occidentale delle scadenze in una cultura dove un velo copre il futuro come se il futuro fosse il volto stesso di Allah. Ma è proprio in questa complessità, in questo attrito fra vite dissimili e durate non sincroniche, che le cose assumono il loro giusto grado di realtà.

Alighiero e Azam Mazari, il maestro di tappeti, avevano in comune un paio di punti non dichiarati: una struttura logica del fare, la consapevolezza che la realtà non è figurativa. Ma i dialoghi tra questi due esseri reciprocamente marziani che discutono senza potersi affidare alle rispettive abitudini di linguaggio sono disegni che staranno lì per sempre, sotto il volo dei falchi, al sole di un vasto terrazzo di Peshawar. C’è una scientifica grazia nell’essere in due. C’è una bellezza nel tempo che non è fatta di tempo, ma di orologi, calendari, sistemi di datazione, operazioni aritmetiche sulle cifre degli anni, timbri postali, campanili e rintocchi di campane, prime pagine di quotidiani e copertine di riviste, suddivisioni in periodi, cicli, stagioni, declinazione di verbi, nomi e numeri.

I nomi di un esilio in Pakistan e altri viaggi

Sul mio mappamondo i paesi colorati in verde chiaro sono ventisei, ma il più verde di tutti è il Pakistan. Il motivo di ciò è tecnico: sono colorati in blu sia i nomi dei luoghi che i fiumi, di cui il Pakistan è ricco. Da questo verde ravvivato dal blu, simile al colore della bandiera nazionale, si capisce che questo è un paese di buoni musulmani. L’Indo, che è il nome di un fiume e il nome di una civiltà, attraversa il Pakistan in tutta la sua lunghezza, fra montagne che sono pazze e deserti che non razionalizzano molto di più. Si carica a nord di cinque affluenti, nella regione del Punjab, “cinque fiumi”, disegnando un delta all’incontrario, e si versa poi nel Mare Arabico in prossimità di Karachi, megalopoli islamica completamente esplosa e fuori controllo. Sulla prima pagina del Frontier Post, alla fine di novembre dell’altr’anno, si leggeva questa notizia: “Oggi a Karachi nessun omicidio”. In certi quartieri gli unici negozi aperti, anche tutta la notte, sono i gelatai e i fiorai: per conservare i morti fino all’indomani e per il loro funerale. Ma la bellezza dell’Indo non è solo nella sua idrografia. Dai lavori “geografici” di Boetti si traggono gli stessi concetti che si potevano trarre dai lavori sul tempo. La bellezza della geografia sta nei confini, nelle forme dei territori, nella creatività della toponomastica e nei colori delle bandiere: opere singolari e collettive in cui la natura entra in parte, se la pazzia e le guerre degli uomini glielo consentono. Dal libro di mille pagine della classificazione dei Mille fiumi più lunghi del mondo, dal Nilo all’Agusan, che scorre brevissimo, per 384 km, in un’isola delle Filippine, conto le fonti, non dei fiumi, ma delle informazioni intorno alla loro lunghezza. Sono 132 tra istituti, università e studiosi privati di tutti il mondo. La pagina del libro che ne ricostruisce l’elenco di solito si guarda poco, ma è anch’essa un viaggio il cui itinerario traccia il disegno del sapere geografico quale esso si presentava negli anni in cui il libro dei fiumi è stato realizzato. Negli anni che passeranno presto in cui questo speciale sapere ha rivestito un senso.

Dalla pagina dell’Indo (ventitreesimo fiume più lungo del mondo) copio una nota in cui sono citate le parole di un geografo. Esse giustificano i disaccordi della misurazione (dai 3180 km calcolati dall’Università di Pechino ai 2720 dell’Enciclopedia Britannica, una differenza assai maggiore dell’intera lunghezza dell’Agusan) e descrivono in accenti di involontario sgomento la forma di questo grande e fluido piano inclinato: “Dopo il passo Khyber (che collega il Pakistan con l’Afghanistan, a Peshawar), il suo corso è spesso semicancellato e ingannevole […] il fiume alla fine si svuota per mesi; il suo delta copre un’area di 7770 km quadrati e si estende lungo la costa per circa 201 km […] la tensione delle tempeste di sabbia ne cambia frequentemente l’alveo”.

Ancora una cosa. Il libro della classificazione dei fiumi, nella sua astrusa ricchezza, rappresenta solo il polo occidentale, per così dire, di una simmetria al cui altro polo stanno due grandi arazzi, uno bianco e uno verde, sui quali gruppi di donne dell’Afghanistan hanno ricamato con grande perizia e molta pazienza quelli che noi sappiamo essere i nomi di mille fiumi. Donne inaccessibili agli estranei, che lavorano a un lavoro millenario e incantato negli anni in cui Kabul era una delle più felici città del mondo, e non un cumulo di macerie fumanti.

Un altro concetto sulla bellezza

Esiste una bellezza che non è fatta di tempo e non è fatta di spazio, una bellezza che sta nel mondo come se un artista ce l’avesse messa e fosse poi esplosa in mille effetti isolati. Un altro artista, adesso, con un movimento di accumulazione infinitamente paziente e rapido a un tempo, ha ricomposto in colonne senza fine gli strati, i livelli, i contorni di quell’idea sparsa. Colonne, e non imitazioni della natura. Riunire ciò che è sparso nel Medioevo è sinonimo di costruire. “Esistevano le condizioni per una vita appassionata — ha scritto l’artista nel 1969 — ma ho dovuto distruggerle per poterle recuperare”. Si può essere sicuri su questo punto: l’artista in questione ha sempre pensato alla bellezza, e non a un’opinione.

Courtesy Tornabuoni Arte, Firenze/Milano/Venezia/Portofino/Forte dei Marmi/Parigi.

Breve itinerario attraverso un lunghissimo numero

Vorrei precisare che questi non sono appunti di viaggio. Che l’inesatto Indo e la perduta Kabul, la loro esistenza storica, oggettiva, non è in causa, tranne che nei nostri sentimenti. Semmai del viaggio questi appunti riproducono la prassi. Come aveva detto una volta Boetti: “Tu devi andare da A a B e tirare una linea è la cosa più giusta e veloce. Però puoi anche iniziare un viaggio, fare un ricamo, una greca, con questo senso dello spreco”. Il percorrere lo spazio altrimenti brevissimo tra A e B è visualizzato per esempio in uno dei modi in cui Alighiero scrisse il suo cognome: la doppia “t” di Boetti, una volta, è stata sostituita da un “pi greco”, che infatti le assomiglia un po’, e che — come è noto — è il numero incalcolabilmente vasto compreso fra il tre e il quattro che misura la proporzione tra il cerchio e il quadrato. Ma questo gesto minimo, che introduce l’infinito tra le lettere di un nome compiuto, visualizza anche quella massima apertura, quel movimento che distende ma non dissocia, quell’evocare e frequentare l’immensità dell’interstizio che sempre abbiamo riscontrato nell’opera di Alighiero.

Altri numeri e alcuni quadrati

Certo la “e” tra il nome e il cognome, tra A e B, induce dapprima un’immagine di scissione, di strappo schizofrenico, cioè di dolore e non di felicità. Ma è anche vero che la foto dei Gemelli, se paragonata all’immaginario tragico e persecutorio del Doppelgänger, suscita per prima cosa un sorriso, un alleggerimento e quasi una canzonatura. Due frasi, poi, accompagnavano la fotografia dei Gemelli: “non marsalarti” e “decantiamoci su”. I vocaboli di queste due frasi si usano normalmente a proposito del vino: quando è male invecchiato e dunque non si può bere, oppure quando è invecchiato bene e quindi, per berlo, bisogna fargli prendere aria. Erano consigli non aggressivi, anzi fraterni e accoglienti, però assai tecnici. Ma soprattutto, l’introduzione della “e” determina la quadratura del nome che ora infatti è di 16 lettere, il quadrato di quattro (benché il quadrato di quattro abbia una simbologia complessa e individuata — e quindi rivesta uno speciale peso nella quadratura del nome —, tuttavia questo peso si può anche distanziare un po’, come appunto avviene in un’altra quadratura, che questa volta è 5×5: a come alighiero, b come boetti). La quadratura del nome è anche un autoritratto e un modo di reinventare la firma. Ma qui vorrei piuttosto sottolineare il suo significato concettuale, la sua forma e la sua geometria. Quadrare il nome significa prima di tutto guardare l’impossibile, quadrare la pura casualità delle lettere che si associano all’io individuale e alla sua biografia. Non è soltanto fabbricare un talismano sul proprio nome, o leggervi un destino. La quadratura del nome è prima di tutto gemella delle altre quadrature impossibili di Boetti: come per esempio la quadratura del 10 e la quadratura del 1000. La quadratura del 10 (numero triangolare, somma dei primi quattro numeri) consiste nell’aggiungere un quadratino ai 9 che formano il quadrato di 3. Questo decimo quadratino si può aggiungere in 16 modi soltanto (12 ai lati più 4 agli angoli).

1000, invece, è la “cifra tonda” per antonomasia. In latino è sinonimo di “tutto”. Non è un numero quadrato, semmai è il numero di un cubo: 10x10x10. Eppure (o bisognerebbe dire ergo) esistono due possibilità, e non una sola, di disegnare un quadrato di 1000 quadratini. Per eccesso (32×32-24) o per difetto (31×31+39). Ma esistono anche mille e mille possibilità di aggiungere i 39 quadratini a un quadrato e togliere i 24 quadratini dall’altro. 720 tra queste possibilità sono state disegnate nell’opera dal titolo Settecentoventi lettere dall’Afghanistan. Ogni lettera contiene una diversa quadratura del 1000 più una pagina del diario di un ragazzo afghano, Dastaghir. Ogni busta è affrancata con 6 francobolli, sempre gli stessi, ma disposti in tutti i modi possibili, che sono appunto 720, secondo la regola della permutazione (4320 francobolli in tutto).

I numeri e le lettere, nel lavoro di Alighiero, svolgono il ruolo di materiali da scomporre e ricomporre, come scomporre le lettere del nome e ricomporle in ordine alfabetico, o come contare i rintocchi quotidiani di un campanile (624 rintocchi interi e 144 quarti, 768 colpi in 24 ore). E numeri e lettere, e sagome di animali e macchie e altri eterogenei oggetti sono manipolabili proprio perché gli uni si trasformano sempre negli altri. Questo fatto è già evidente nelle opere che fin qui ho citato, ma ne citerei adesso una poco nota che si chiama Tutti i numeri finiscono in tre. Si prenda per esempio il numero otto: è fatto di quattro lettere; quattro è di sette lettere; sette è di cinque lettere; cinque è di sei lettere; sei è di tre lettere e il tre conta le proprie stesse lettere. Dunque otto finisce in tre. Questo è solo un esempio. Questo sistema funziona con tutti i numeri, per grandi che siano. Si tratta solo di alternare i numeri e le lettere, leggere e contare. Si noti che quest’opera, un’opera piccolissima che con il suo modo leggero e giocoso aggiunge forse qualcosa al grande sistema simbologico del numero tre, un’opera come questa “non si vale di alcun supporto materiale”.

Mimetico dunque invisibile

Malgrado una importante somiglianza visiva, Mimetico è forse più vicino ai primi disegni di microfoni, registratori, radio — che non rappresentavano altro che i mezzi stessi della rappresentazione — che agli altri lavori come Pack, Perdita d’identità e Tutto. Mimetico sta alla natura come le Copertine dei giornali stanno alla cultura. Si tratta anzi di mezzi di riproduzione piuttosto che di mezzi di rappresentazione. Mimetico è anche un diaframma, una specie di sontuoso velo che nasconde e imita e inquadra il disordine organico della natura, il disordine impensabile che permane fuori dalle classificazioni, dalle gerarchie e che scompagina i libri di Linneo. Il mimetismo, come Mimetico, è precisamente una forma dell’invisibilità. Esso non rappresenta la natura, ma ne riproduce le tecniche di occultamento. Bisognerebbe pensare che Mimetico sia quasi un monocromo, forse l’unico in tutto il lavoro di Boetti. Ancora una volta la bellezza sta nella riproduzione, non nell’oggetto riprodotto, anche quando, come in questo caso, la riproduzione si vale di un oggetto preso tale e quale direttamente dal mondo. In questo senso Mimetico si può sempre considerare un ready made, ma il ready made, sia pure con tutta la sua carica di oggetto inconcepibile e invisibile all’arte, è un oggetto ideologico isolato e dichiaratamente impermeabile al pensiero, mentre il senso di Mimetico, la sua prassi, sta piuttosto nella delimitazione, nell’inquadratura dell’impensabile. Forzando un po’, si potrebbe dire che Mimetico è un’altra quadratura impossibile, come quelle del nome e del 1000.

Le prime opere su carta che Alighiero intitolò più tardi La natura, una faccenda ottusa si chiamarono appunto Mimetico. Qui Boetti andò a vedere più analiticamente i modi in cui alcune forme trascolorano verso il disordine: macchie di colore che stanno per diventare ghepardi in corsa e ghepardi che stanno per diventare macchie, come è stato detto mille volte. (Da una parte queste opere non hanno niente di “naturalistico”, ma d’altra parte cos’è un ghepardo che corre velocissimo nella savana se non una macchia appena percettibile?)

C’è una bellezza nell’evidenza che non è fatta di evidenza

Da una parte si potrebbe ricordare che sono molte le opere che Alighiero ha dedicato all’invisibile. I vedenti ne intitola molte. Nel vocabolario italiano esistono le parole “veggente”, “profeta”, “indovino”. Ma I vedenti è un vocabolo che usano i ciechi per designare coloro che, semplicemente, vedono. Qui il vocabolo non è scritto in Braille, ma tracciato in piccoli buchi che sfondano la carta, per cui si può leggere sia con gli occhi che con le mani. Poi guardate le molte opere che può realizzare un cieco, come per esempio Regno musicale, dove gli oggetti sono “massaggiati” tra carta e grafite, o Sedia, che fu esposta alla Biennale di Venezia (un cieco non può vedere che oggetti vicini, e se il suo modo di toccare è la carezza, non vedrà che oggetti d’affezione). Un cieco può contare le lettere di una frase, le vocali e le consonanti, e calcolare se esse si possono ordinare in un quadrato anche se il quadrato dice Ordine e disordine; può inviare telegrammi a intervalli crescenti nel tempo secondo la scala dei quadrati come in Serie di merli disposti a intervalli regolari lungo gli spalti di una muraglia; può persino scrivere contemporaneamente con la destra verso destra e con la sinistra verso sinistra, se si considera che la mano sinistra è, in relazione alla destra, la parte analfabeta, ossia, in relazione alla scrittura, la parte cieca. Una quantità straordinaria di queste e altre opere possono essere comunicate e commissionate fra persone che neanche si vedono tra loro, fra ciechi o, più semplicemente, al telefono, attraverso lo spazio inerte e impensato dell’etere.

Ma, d’altra parte, adoperarsi al modo di vedere dei ciechi significa in altre parole adoperarsi per vedere l’invisibile. In Specchio cieco l’artista si mostra allo specchio con gli occhi chiusi. Il suo stesso volto, la sua fisionomia, i tratti che ne distinguono l’identità sono chiaramente visibili, ma agli occhi di chi? Non agli occhi di Boetti né a quelli di Alighiero. Piuttosto allo sguardo di un impossibile soggetto esterno che non è né l’io né il suo riflesso. Una sola volta, credo, Boetti ha fatto un’opera così netta e brutale.

Tutt’altra forma dello specchio e della cieca individualità è invece la vetrata appoggiata al muro dal titolo Niente da vedere, niente da nascondere. Anche questa vetrata funziona in parte come uno specchio, ma uno specchio pacifico, non violento, non psicologico. Uno specchio che riflette un’immagine trasparente, sfumata, disposta a mostrarsi sulla superficie, ma anche dall’altra parte. Una superficie disposta a specchiare ma anche a trasparire, uno specchio mimetico, si potrebbe affermare, che non cela e non mostra altro che la sua medesima presenza assai leggera. La vetrata è veramente l’opera meno schizofrenica di Alighiero. È uno specchio che fonde e che risolve. Al contrario dello specchio, non isola, non cristallizza il microcosmo, ma lo illumina e lo apre piuttosto verso l’esterno, in un sollievo di infinite immagini possibili, animate e dinamiche. Ancora una volta un’inquadratura, perché abbiamo visto che altro non sono le quadrature. Un’inquadratura dell’esistenza e dell’osservatore, come nell’archetipo stesso di un quadro.

Per entrambe: Courtesy Tornabuoni Arte, Firenze/Milano/Venezia/Portofino/Forte dei Marmi/Parigi.

Breve storia del Tutto

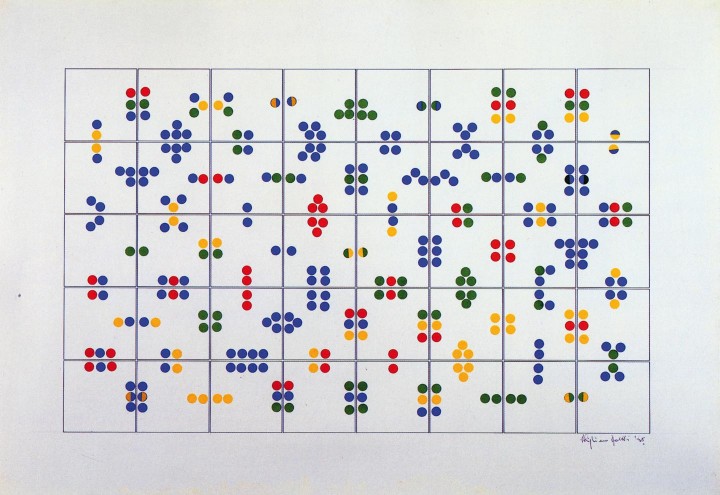

Se nella vetrata abbiamo visto un “niente”, e l’abbiamo visto limpido, non drammatico, tutt’altro che nichilistico, vediamo ora un Tutto. Tutto all’origine era forse una semplice constatazione, come si vede in una fotografia del 1968 dal titolo Pack. Una materia si è solidificata, o seccata, o idratata in un secchio e si è spaccata in frammenti che il contenitore tiene insieme. Al margine della foto si vedono le mani dell’artista poste nell’atteggiamento di uno che osserva. Le crepe disegnano in superficie forme casuali che hanno questo di speciale: ogni forma condivide il suo contorno con le forme adiacenti. Si tratta meno di una discontinuità della superficie che di una continuità della frattura. In questa fase Pack è un’altra volta un fenomeno trovato, un processo riconosciuto, una specie di ready made, se adesso siamo d’accordo sul significato che questa espressione deve assumere nel lavoro di Boetti. Pack diventa poi un disegno, dapprima un disegno astratto, come per esempio nei contenuti delle Venti lettere dall’Afghanistan, del 1972. Sono Pack fatti con carta e penna, già avanti nel percorso di smaterializzazione che era iniziato di colpo, nella primavera del 1969, con Cimento dell’armonia e dell’invenzione. Il secondo passaggio è Perdita d’identità. Qui viene lasciato indietro il fenomeno della frattura. Non importa più che le forme siano astratte: ogni forma diventa necessariamente astratta quando viene “gettata” nel disegno. La sagoma di un aereo in volo, il profilo di un animale, le impronte di oggetti (per dire il più ovvio: una scatola di cerini diventa un rettangolo), il contorno di un qualsiasi utensile dalla forma interessante, ognuna di queste cose è come assorbita dalla superficie, perde la sua differenza rispetto alle altre o, in parole più chiare, perde l’identità. Se in un disegno compaiono mille cerchi e un solo quadrato, quel quadrato salta all’occhio, ma se anche i quadrati sono mille, e ci sono anche mille triangoli e mille diverse forme non geometriche, l’insieme diventa finalmente omogeneo, privo di scala, di orientamento. Questo tipo di disegno si basa inoltre su una regola molto speciale che si può enunciare così: disegnare tra quello che devi e quello che puoi. Dato che le forme sono serrate tra di loro per saturare la superficie, il contorno di una forma che si trova a contatto con un’altra forma è obbligatorio, mentre la parte di contorno che guarda verso il foglio ancora non disegnato è a piacere. Ogni forma è l’eco sempre più remota delle forme che l’hanno preceduta nell’esecuzione. “Ciò significa che per disegnare un tutto basta inventarne soltanto la metà”. Con Tutto, infine, intervengono i colori e interviene la tecnica dell’arazzo. I colori aumentano il grado di fusione, perdita di identità e omogeneizzazione, e l’arazzo fa scintillare la superficie, la stacca dalla mano individuale, introduce l’elemento del tempo, del viaggio e di una creatività altra dotata di un altissimo grado di specializzazione.

L’invenzione della regola, o viceversa

La regola è precisamente la forma concettuale dell’inquadratura. È una cornice non figurativa che, come la cornice di un quadro, letteralmente include ed esclude. Inventare una struttura sostenuta da una regola, è questa l’invenzione di tutti i lavori di Alighiero. “Far quadrare tutto” (sedici lettere, il quadrato di quattro) è forse la regola più universale del suo lavoro. Di questa frase quadrata noi ora cerchiamo una cosa in più: la parola “tutto” non si riferisce soltanto a ogni forma, ogni numero, ogni concetto, ma anche a una pratica, alla stretta e antica tecnica dell’arazzo che, in tutta la sua scientificità, in tutto il suo potere di inquadrare e definire, non osserva certo il significato di chiudere, ma di aprire, aprire quadrando l’impossibile, o l’invisibile, o più semplicemente il segreto. Dal tempo lunghissimo degli arazzi e delle biro e del Cimento dell’armonia e dell’invenzione, dal tempo brevissimo che separa un gemello dall’altro, e l’artista in persona dai suoi altri, da Mimetico a Tutto, noi in fondo abbiamo capito che è bastato un attimo per arrivare alla ricchezza della pura e semplice fotocopia. E che dopotutto il problema non era stato che copiare e riprodurre.