Barbara casavecchia: Qual è stata la tua formazione? Non hai frequentato un’accademia, vero? Quando hai deciso di fare video?

Alice Guareschi: Niente accademia. Ho studiato filosofia prima a Milano e poi a Bologna, con una tesi in Estetica che parte dall’idea che un certo tipo di cinema non sia altro che una diversa forma di scrittura autografa. Il video non è stata per me una scelta di stile, ma piuttosto l’avvicinarsi spontaneo a un differente formato per mostrare e per raccontare.

BC: Nel tuo lavoro gli echi cinematografici non sono rari. C’è il tuo incontro con il cineasta Alberto Grifi in Autobiografia di una casa (2002). Durante la mostra al Centre Culturel Français di Milano del 2006, una sera hai fatto proiettare il tuo film preferito, Paris, Texas di Wim Wenders. All’interno del giardino avevi installato una grande tribuna in tubi innocenti (Era già lì, ben prima dell’inizio e dopo la fine, o viceversa), come per una proiezione estiva all’aperto, un concerto, uno spettacolo. Uno spazio d’attesa. Nella saletta “d’essai” mostravi il video del 2005 Local Time At Destination (Tower), mentre nel muro era incastonato un monocolo da cui si poteva leggere, moltiplicata come in un caleidoscopio, la frase: “Yes, one should never stop writing possibile stories”, che sembrava rubata a uno script. E quest’anno, nella tua mostra alla Galleria Sonia Rosso di Torino, c’era una scultura girevole intitolata Every Day, Every Morning, Every Day, con la scritta “Stand Up / Give Up”, ripresa dalla sequenza finale della casa degli specchi de La signora di Shanghai di Orson Welles. Echi, ribadisco, non citazioni.

AG: Nel mio lavoro ci sono echi di cinema, così come stralci di discorso spostati dal loro contesto, o di cose intraviste per caso. Il frammento è la dimensione che preferisco, e spesso ciò che mi fa amare un film, un lavoro o un libro è la possibilità che concede di distrarsi, di pensare ad altro. Gli spazi vuoti, i tempi lunghi, i fuori campo sono davvero interessanti: lasciano spazio a chi guarda, sembrano dire che sta accadendo qualcosa lì, nell’immagine, ma senza dubbio anche da qualche altra parte. O che ci sono storie dappertutto. Ti faccio un esempio: i film di Tacita Dean. Se cerchi il “che cosa” succede nelle immagini, non è detto che lo trovi: a volte apparentemente non succede proprio nulla. Non so se esista realmente in matematica un processo di moltiplicazione per sottrazione, ma mi piace pensare di sì.

BC: In Cronologia (Ed. Postmedia, 2007), Daniel Birnbaum scrive: “Quando non accade niente, si percepisce la temporalità, visceralmente. Il tempo ferisce”, evidenziando come il tempo reale diventi per alcuni artisti uno strumento per giungere a una rappresentazione del sé, alla “struttura della soggettività”. È così anche per te?

AG: Il tempo è sempre il risultato di una componente oggettiva e di una percezione soggettiva, e orologi e calendari non bastano da soli a restituirne una forma. Quando ho ritagliato un calendario per disporlo in lunghezza, mi divertiva l’idea che la durata di un anno potesse essere misurata in centimetri (2005). Nella composizione di un testo o di un film, oltre al tempo reale mi piace anche lo scarto improvviso del narratore, che riesce a racchiudere interi anni in una frase sola. Così è stato, ad esempio, in Autobiografia di una casa (2002): il tempo reale lasciava spazio alle parole e ai silenzi di Grifi, dava voce allo spazio, alle stanze piene di lavoro e di memoria del suo archivio; la scrittura invece serviva a me per ricostruire la geometria delle relazioni nel tempo, e dare le coordinate necessarie a comprenderne il disegno.

BC: Il titolo della mostra da Sonia Rosso, “Passangers To Be Seated During The Voyage”, che è anche il titolo di uno dei lavori esposti, sembra evocare la stessa tensione o dimensione di sospensione: quella “bolla” — o pausa d’interruzione percettiva (uno dei tuoi lavori non a caso l’hai chiamato Esercizio temporizzato di una pausa bianca) — che separa due tempi presenti o interiori diversi, come ogni viaggio aereo. Ma anche stare seduti nella propria stanza, a leggere o scrivere, Emily Dickinson docet, è un modo incredibilmente efficace per viaggiare da fermi.

AG: Il viaggio da fermi è una bella immagine. Nessuna pretesa di assolutezza, né di oggettività. Ma un movimento libero che parte dal soggetto in relazione alle cose. A due distinti lavori del 2005 ho dato in parte lo stesso titolo, Local Time At Destination. A pensarci, si tratta di una dimensione surreale: quale tempo? Quale spazio? Saltando le coordinate esterne, tutto ritorna inevitabilmente allo sguardo, all’interpretazione, e al modo in cui si sceglie di organizzare il proprio orizzonte.

BC: In alcuni lavori, come nel video Racconto d’inverno n. 2. Sleepwalking (2004), la “temperatura” delle immagini si scalda all’improvviso. Così provochi una reazione emotiva immediata, empatica, azzerando il tempo di risposta. Gli oggetti e le tue ultime installazioni, invece, sembrano volutamente più freddi, modulari, sistematici, aperti alla possibilità di molteplici varianti interpretative, quindi a una fruizione più diluita nella durata.

AG: A volte nei miei video uso il suono in presa diretta, ma più spesso preferisco il silenzio. Nel caso particolare di Sleepwalking, la traccia musicale, affiancata da poche immagini e da molto rosso, è incastonata al centro di un’atmosfera decisamente diversa, una pianura silenziosa immersa nella nebbia, creando così un forte contrasto. Il suono mi interessa come un altro livello di espressione rispetto alle immagini, non come accompagnamento. In generale potrei dire che il video e la scrittura si collocano su un piano più personale, anedottico, sentimentale, si nutrono di pretesti e di situazioni particolari, mentre gli oggetti riguardano piuttosto questioni linguistiche, architettoniche, l’articolarsi di un alfabeto inteso come riduzione ai minimi termini degli elementi che comporranno un discorso. Così oscillo tra frammenti di presa diretta e strutture matematiche, tra associazioni di pensiero e strumenti per l’orientamento.

BC: Un altro degli oggetti in mostra a Torino è una pila di libri con i dorsi su entrambi i lati della pagina, quindi illeggibili (The Silent Sound Sense). Sigillati allo sguardo così come lo erano i dieci Quaderni (2002) presentati a “Exit”, alla Fondazione Sandretto. È un modo per evitare di scivolare nella dimensione dell’autobiografia?

AG: Senz’altro. C’è una profonda differenza tra punto di vista soggettivo e autobiografia, almeno per quanto riguarda i contenuti. Non mi interessa mostrare cosa c’è dentro ai quaderni, perché non è quello il punto: mi interessa piuttosto suggerire un’attitudine, una modalità di scansione del tempo. I quaderni sono come dei testimoni silenziosi, piccoli archivi del quotidiano. I libri invece li ho chiusi perché il senso non va mai in una sola direzione, o forse perché mi piacciono i paradossi.

BC: In compenso spesso adotti titoli lunghi, narrativi, quasi diaristici.

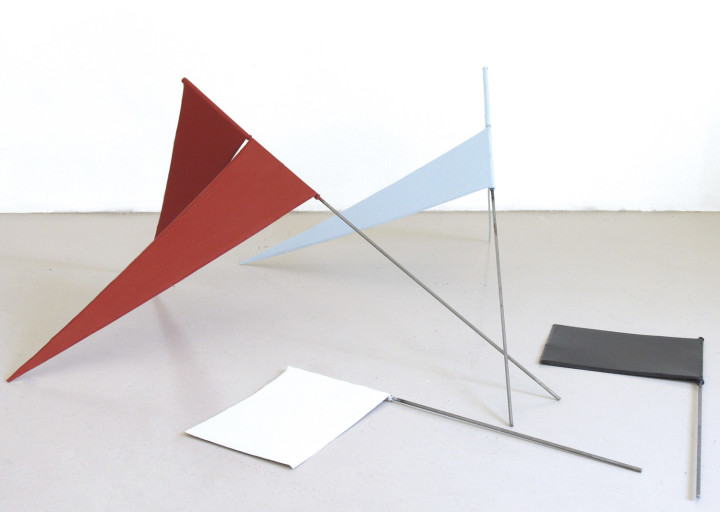

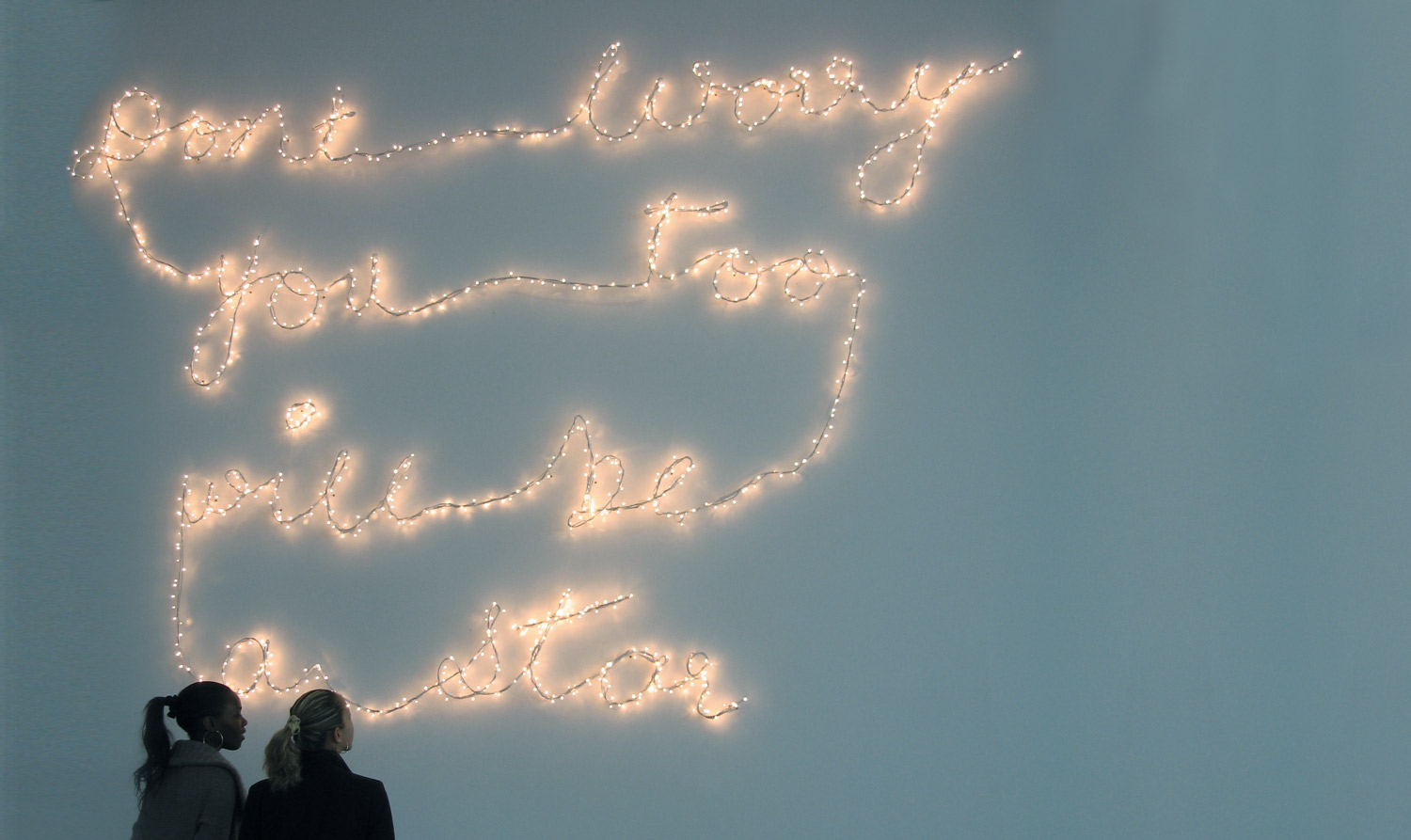

AG: Mi piace scrivere, e mi piace vedere le parole scritte. Le parole hanno per me una capacità evocativa incredibile, e anche una grande forza plastica. Rispetto agli oggetti, nel mio lavoro il titolo svolge un ruolo analogo a quello del sonoro per le immagini: accostando due sistemi differenti si crea un terzo piano, invisibile, che è quello del senso. E la lettura a mente permette una sonorizzazione soggettiva, un rapporto personale con quello che si sta guardando. Ti faccio l’esempio di Four Flags Suggesting Four Possible Answers, le quattro piccole bandiere di ferro in mostra a Torino: di fronte a una domanda che rimane volontariamente fuori campo, ho immaginato una reazione interiore simile a uno sbandieramento, ma ho lasciato che il movimento rimanesse però solo una possibilità, che fosse potenziale. Oltre ai titoli lunghi e descrittivi, c’è un altro genere di titoli che amo molto: quelli classici, tipo Atlante, Veduta, Viaggio in Italia, già usati infinite volte da moltissimi artisti e scrittori, e che proprio per questo chiedono di essere riutilizzati ancora, lontani da qualsiasi ricerca di eccentricità. Mi viene in mente Luigi Ghirri.

BC: Ti ho sentita citare come esempio, più di una volta, l’haiku, una forma poetica che gioca molto sulla sintesi di pensiero e immagine. In assenza di nessi logici tra i versi, lascia spazio alle suggestioni individuali, e nel verso finale c’è sempre un accenno alla natura, alla stagione in cui viene composta. Tu che relazione hai con la poesia?

AG: C’è stato un periodo della mia vita in cui leggevo spesso poesie, ora praticamente mai. Ma questo non è sintomo di una distanza. Della poesia mi piace l’intensità e l’essenzialità, la concisione. Il fatto che ogni singola parola abbia valore per se stessa e in quanto legata a tutte le altre. La libertà nell’uso della lingua e la libertà solo apparente dell’uso della lingua, perché in realtà nasconde precise strutture ritmiche e compositive. In poesia, il significato sfugge alla letteralità del testo, alla didascalia: sta nell’aria. Al contrario, mi interessa davvero poco la ricerca intenzionale del poetico.