Michele D’Aurizio: Attualmente stai frequentando un Master presso il Sandberg Instituut di Amsterdam. Quali differenze sostanziali trovi con la strategie educative e i programmi delle accademie di belle arti italiane?

Alice Ronchi: Penso che la principale differenza si celi nella pratica lavorativa: al Sandberg Instituut costruire un progetto significa attivare un processo di ricerca e produzione costante, una pratica quotidiana dove il making riveste un ruolo fondamentale.

I vari dipartimenti sono professionalmente connessi in un dialogo interdisciplinare, che influenza tutte le ricerche condotte al loro interno. La mia esperienza italiana è di natura diversa, più focalizzata sul confronto: il lavoro, preso in considerazione principalmente quando ultimato, viene messo in discussione da diversi punti di vista. Le riflessioni sul progetto diventano così uno strumento importante di comprensione e di manovra, specialmente quando si riflette su strategie espositive. Sono entrambi modelli validi, che nella mia esperienza si sono rivelati complementari.

MDA: Che ruolo hanno (o hanno avuto) il contesto sociale e produttivo nel quale sei cresciuta, Milano e la Brianza, nella definizione del tuo linguaggio artistico?

AR: La Brianza rappresenta un’importante sistema di produzione, un luogo di dotti artigiani con il quale ho avuto il piacere di collaborare.

Il contesto sociale è ricco di figure potenzialmente magiche, possibili personaggi di qualche felice trama dei fratelli Grimm o di Gianni Rodari. Nel piccolo paese da cui provengo “una donna esce di casa con indosso un grembiule, una cuffia per capelli e con un annaffiatoio tra le mani innaffia con cura il marciapiede. (Vuole rimuovere delle tracce di gesso dall’asfalto.)”. Qui il contesto sociale è estremamente umile; quando le cose accadono non hanno mai secondi fini, sono esattamente quello che vedi. Niente si aspetta di essere trasformato e quando tu compi quell’operazione, quando incominci a pensare che anche i marciapiedi, come i fiori, hanno bisogno di essere annaffiati, tutto diventa surreale. Due realtà compongono questo contesto: quella industriale e quella contadina. Io provengo da entrambe, ma l’ultima è quella che sicuramente ha avuto un ruolo decisivo nella mia ricerca artistica: nipote di contadini, ho frequentato la natura come un parco divertimenti per tutta la vita e una volta a Milano l’ho ritrovata nascosta nelle cose artificiali. Ed è da allora che ho incominciato a pensare al paesaggio come a un sistema di relazioni.

Milano è un luogo estremamente prezioso perché rende l’immagine di quella donna con l’annaffiatoio credibile: l’arte la legittima e Milano è uno dei luoghi in Italia che meglio la ospita.

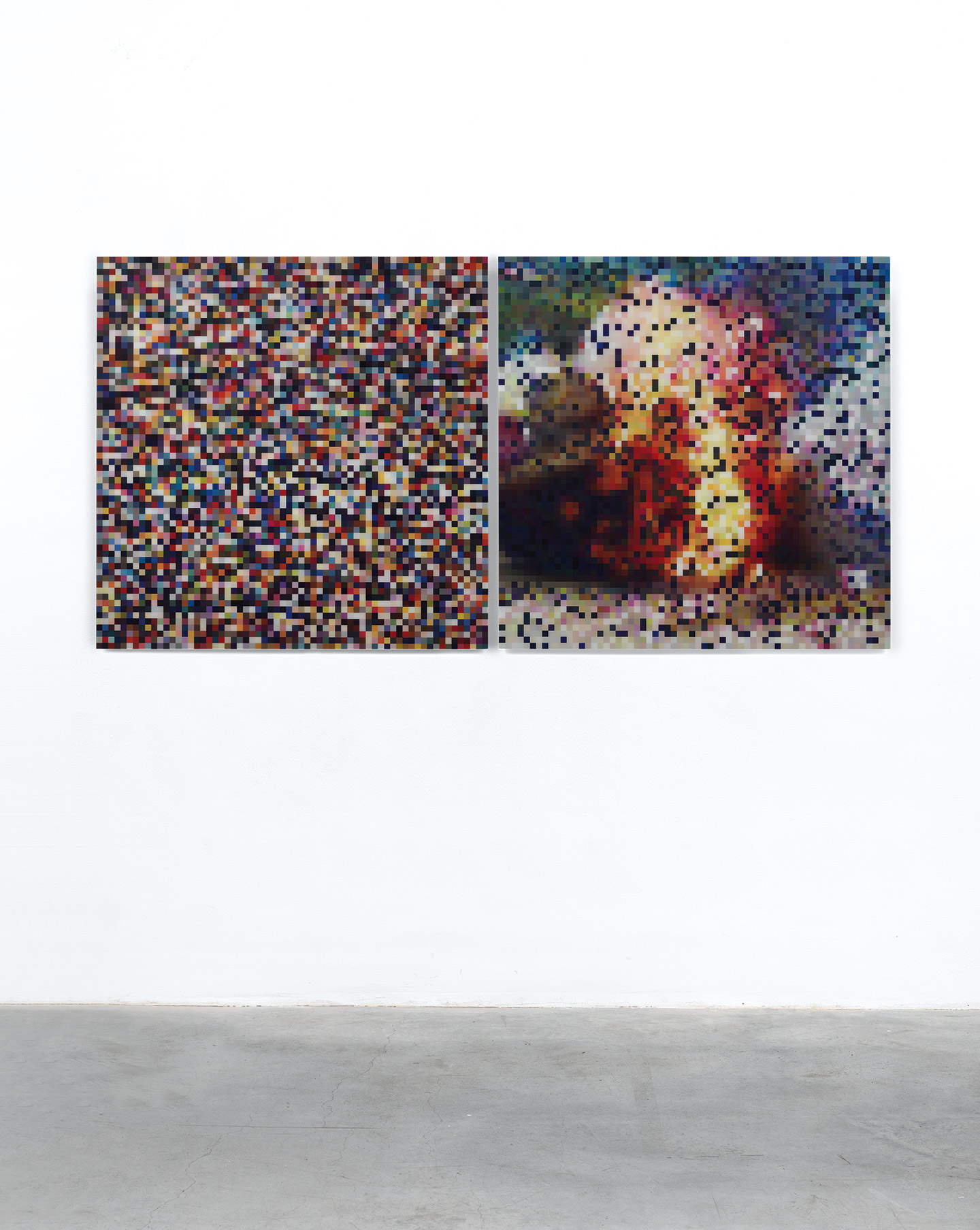

MDA: Nella mostra “Colazione sull’erba” presso la galleria Francesca Minini presenti una “rivisitazione” dell’opera omonima nata durante l’ultimo anno di Accademia a Milano. L’opera prende le mosse, da una parte, da una riflessione sul tema della composizione nella pittura astratta delle prime avanguardie, dall’altra, da uno studio sull’architettura del paesaggio. Come hai coniugato il lessico dell’Astrattismo a quello di una disciplina progettuale?

AR: Intendo l’architettura del paesaggio come una pratica di disposizione di forme nello spazio. Ho quindi studiato le relazioni prodotte da forme geometriche e organiche, secondo precisi schemi compositivi, tipici della pittura astratta degli anni Trenta. La lettura di questi dipinti è avvenuta in chiave “architettonica”: li ho osservati come se fossero delle planimetrie, tavole di rappresentazione di uno spazio tridimensionale. Quando ho visto che quelle forme non si limitavano a coesistere nello spazio del quadro, ma interagivano tra di esse, ho cominciato a pensare che le leggi della natura e del paesaggio non erano così lontane da ciò stavo osservando. (L’istallazione Colazione sull’erba documenta l’inizio di questa ricerca.) Così dopo aver indagato cosa s’intende per paesaggio in natura — pluralità di elementi naturali percepiti in un insieme — ho applicato il concetto a elementi artificiali, conferendo loro una nuova definizione — insieme di relazioni prodotte da elementi distinti e distanziati che rispondono a un’idea precisa di composizione e rimandano a un concetto di unità — cercando il momento in cui si percepisce un insieme come armonico ancor prima di distinguerne gli elementi. Il tema del playground, è lo strumento con il quale racconto questa ricerca, un luogo dove quelle relazioni vengono svelate da un fruitore attraverso la pratica del gioco.

MDA: Nella mostra presenti anche l’opera Turchino (2013), un motivo di graniglie realizzate su tuo disegno. Com’è nata quest’opera?

AR: L’opera è nata dall’osservazione delle “fughe”, ovvero gli interstizi tra due piastrelle, una sequenza infinita di linee intrecciate, a cui si fa eco nei motivi decorativi delle ceramiche. L’operazione è semplicissima: consiste nel focalizzare lo sguardo sul punto d’incontro di due rombi; e, se si immagina che quel punto corrisponde alle bocche di due pesci, compare il resto del corpo, e si può osservare i pesci baciarsi.

MDA: Lo scorso marzo abbiamo collaborato insieme alla mostra “Thingies”, una doppia-personale con Dario Guccio, presso lo spazio espositivo Gasconade, a Milano. Nella mostra sia tu che Dario avete presentato opere scultoree che tuttavia ostentavano una marcata bidimensionalità. Le abbiamo descritto come “sculture anemiche”, oggetti ibridi tra reale e virtuale… Credi che il tuo lavoro possa essere interpretato come affine alle più recenti riflessioni sulla (neo)materialità dell’opera d’arte?

AR: Credo che l’aspetto “anemico” di quel lavoro sia dato dalla traduzione di un linguaggio bidimensionale in una forma tridimensionale. Tuttavia non coltivo una ricerca sulla (neo)materialità, sulla virtualità dell’opera; solo quando il progetto lo richiede, si introduce nel lavoro come strumento di costruzione.