Pubblicato originariamente in Flash Art no. 305, Ottobre 2012.

Luca Panaro: Mi piacerebbe partire da uno dei tuoi lavori storici, tra i più pubblicati e conosciuti a livello internazionale, “La morte di un’immagine,” presentato al Whitney Museum già nel lontano 2006. In quella serie fotografica il paesaggio o i soggetti venivano da te in parte “censurati” da un proliferare geometrico e strutturato di oggetti o riflessi di luce, che sembravano aprire dei veri e propri buchi visivi nello spazio. Che cosa ti ha spinto a sviluppare questa serie?

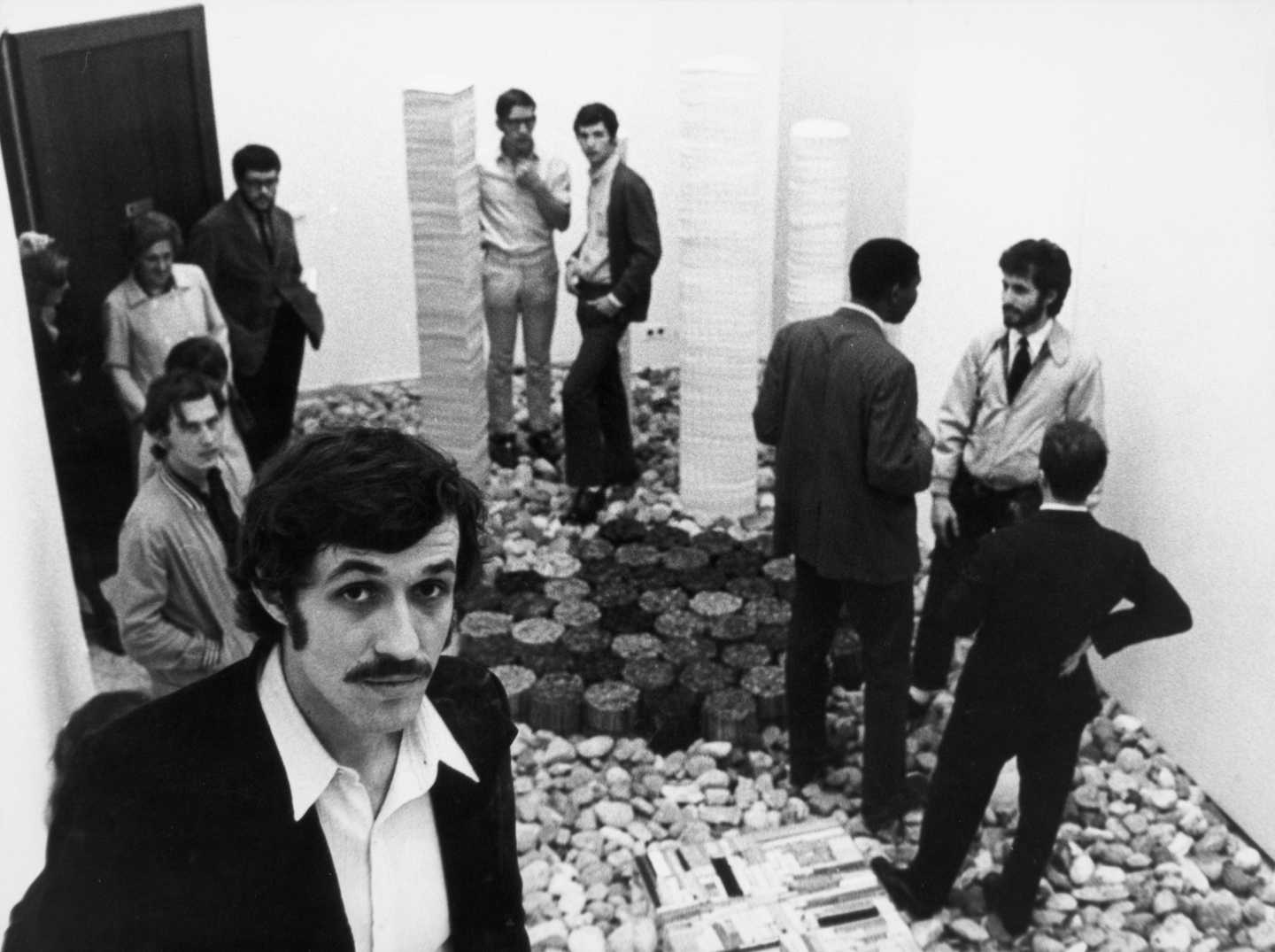

Andrea Galvani: La morte di un’immagine è stato per me il tentativo di varcare un limite, la disperata necessità di cancellare per poter ricostruire. Gli oggetti, collocati all’interno dello spazio di ripresa secondo precise gerarchie prospettiche, generavano la loro stessa assenza, aprendo delle pause nel paesaggio, occultandolo, trasfigurando i soggetti. Si tratta di sottrazioni di volumi, reiterate nello spazio. Violenze calibrate che innescano un meccanismo di riapertura della percezione delle immagini. Questa serie è di fatto la documentazione fotografica di interventi fisici, sovrastrutture leggere costruite con materiali precari, come palloncini, materiali esplosi, fili di nylon o cordami utilizzati per produrre un’interferenza precisa che sdoppia l’epicentro visivo e lo estende. Desideravo allora riavvicinarmi alla terra, rientrarne in possesso. I primi lavori sono nati sui luoghi in cui mi sono accampato per settimane e si sono costituiti in un lento processo di immersione e ricostruzione dello spazio che circondava fisicamente il mio sguardo. Il rapporto con l’esperienza, il rischio, i fenomeni atmosferici, le limitazioni fisiche dei mezzi, nonché del luogo sul quale lavoro, sono da sempre fattori decisivi per lo sviluppo dei miei progetti.

LP: In molti dei tuoi lavori la natura sembra partecipare a una trasformazione alchemica, come se il luogo venisse modificato fisicamente dalle tue azioni, che si depositano a volte sotto forma di aggregazioni biologiche o esplosioni di luce, linee o geometrie. Il tuo modo di operare in questi anni ha a mio avviso ridisegnato un genere, quello del paesaggio, che soprattutto in Italia ha ricoperto un ruolo molto importante. Quali sono i luoghi che ancora meritano di essere indagati?

AG: Forse prima di tutto bisognerebbe chiedersi: che cos’è un paesaggio? Dove inizia e dove finisce un paesaggio? Non c’è un luogo specifico che raccoglie il mio interesse. Quello che cerco è una forma di neutralità produttiva, la stessa che in questi anni di lavoro ho ritrovato nel cielo pallido e denso di alcuni tratti di campagna incolta, lungo i crinali montuosi, nelle aree desertiche o dentro il buio della notte, ma sempre e soprattutto nelle metamorfosi di un luogo, qualunque esso sia, nell’energia fisica che lo attraversa. Mi interessa tutto ciò che contiene e al tempo stesso disperde la propulsione emotiva che un luogo esercita. Più che di paesaggio quindi parlerei di un organismo vivente che respira, vive e si trasforma su un doppio registro. Da un lato la sua lentezza è struggente e invisibile come la metamorfosi di una pietra, dall’altro è violento e repentino come una bufera di neve che in poche ore modifica le caratteristiche di un territorio sino all’ultimo punto visibile dell’orizzonte.

LP: Parli del buio e della notte e non posso non pensare a una tua fotografia in cui un gruppo di gatti viene colto da un flash. Per un istante un semplice fenomeno di riflessione di luce si trasforma in una epifania visiva, una sorta di miracolo di coincidenze e simmetrie. Come e dove è nata quest’immagine?

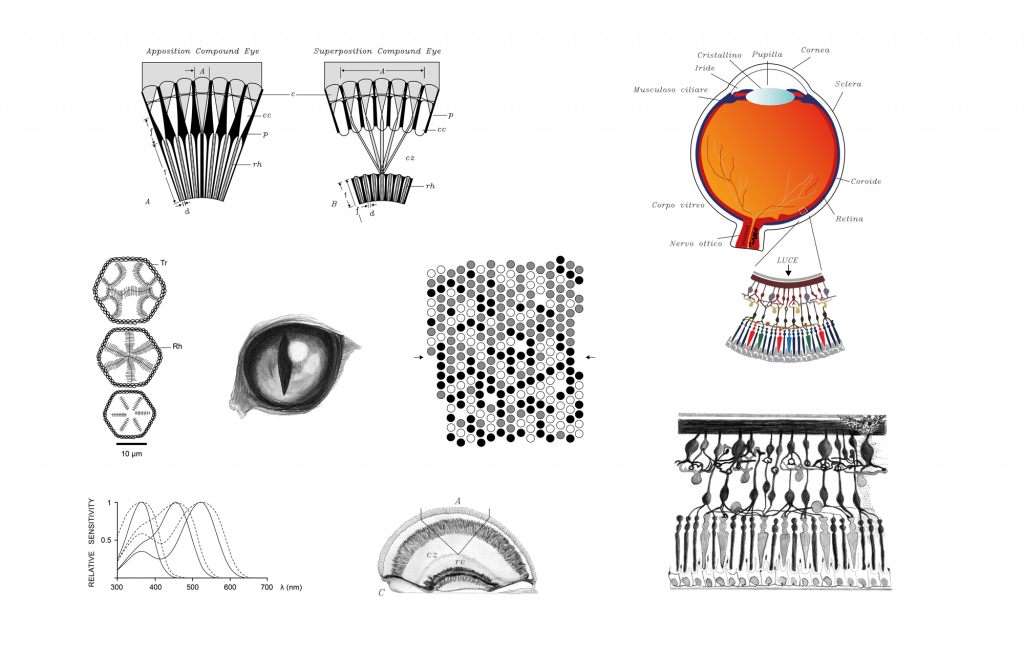

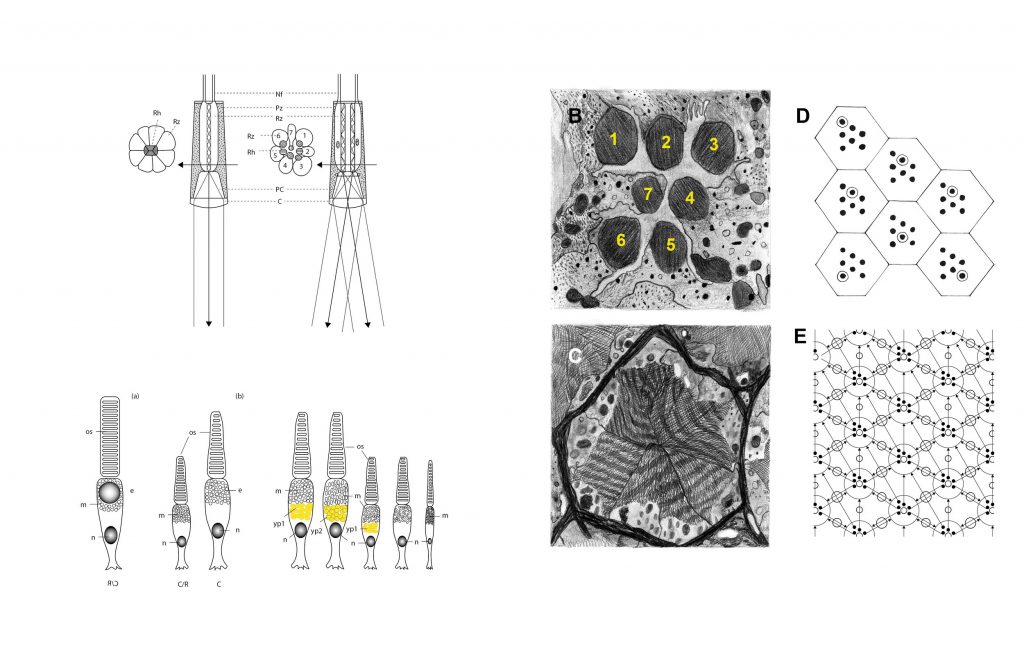

AG: Volevo riuscire a produrre una costellazione vivente e ho lavorato in modo ossessivo per un intero biennio, scattando centinaia e centinaia di immagini nella più completa oscurità. N-1 #1 è il risultato di un feed-back di luce ottenuto dal rimbalzo violento, che un flash potenziato, produce sulle pupille dilatate di un colonia di una trentina di gatti, sorpresi nella notte in aperta campagna in un casolare nei dintorni di Cremona. Quest’immagine è certamente un cortocircuito di sguardi, davvero un miracolo come lo definisci tu, fatto di ostinazione e di geometrie perfette almeno quanto instabili.

LP: L’immagine come traccia, come registrazione di azioni o fenomeni di brevissima durata è quindi evidentemente al centro della tua ricerca sino dagli esordi. La sua presenza oscilla tra tangibile e intangibile e sembra portarci progressivamente verso una dissoluzione totale del visibile. La scorsa primavera durante Frieze a New York hai presentato alla Fondazione Calder alcune sculture invisibili che il pubblico poteva solamente percepire acusticamente. Un’estensione di questo lavoro è attualmente presente alla Biennale di Poznań, in Polonia. Mi puoi raccontare come è nato e di cosa si costituisce questo progetto?

AG: Ho costruito tre sculture: una sfera, un cubo e una piramide di misure e materiali differenti e le ho poi issate al soffitto di un capannone in un istituto di ricerca in Germania in cui alcuni biologi eseguono abitualmente esperimenti di carattere scientifico e comportamentale con diverse razze di pipistrelli. Mi interessava utilizzare la cecità di questi animali e il loro evolutissimo sistema di scansione acustica tridimensionale, in un mezzo per espandere le possibilità stesse del linguaggio della scultura. Così come i delfini, i pipistrelli emettono ultrasuoni, bombardando lo spazio circostante durante i loro ciechi spostamenti. Ho deciso quindi di esporre i tre solidi alle onde ultrasoniche da loro emesse per poterne poi ricavare una scansione acustica. Come oggetti di scena in un teatro vuoto, le sculture sono state sollevate in tempi differenti e lasciate interagire per più di 24 ore con i pipistrelli costretti a evitarle durante i loro tragitti di volo. I segnali ultrasonici provenienti dal rimbalzo del volume delle sculture sono stati registrati e decodificati su una frequenza udibile all’orecchio umano. L’audio traccia così prodotta ci restituisce quindi con estrema precisione le proprietà materiali degli oggetti, il loro ingombro e le loro posizioni nello spazio secondo angolazioni e prospettive differenti. All’interno di una stanza di ascolto, il pubblico si trova fisicamente di fronte alle sculture e le ascolta espandersi nello spazio intorno a lui senza poterle né vedere né toccare.

LP: Nel tuo recente progetto Higgs Ocean (2009-2010) presentato alla scorsa Biennale di Mosca, sembri estendere la tua attenzione all’intero pianeta terra, alla sua energia, alla profondità dello spazio. Hai attraversato il freddo Oceano Artico per settimane in una barca a vela per compiere un’azione unica, per certi versi visionaria: ribaltare un raggio solare, riflettere la luce del sole verso l’universo. Cerco solo di immaginare l’esperienza fortissima che devi aver vissuto, così come le difficoltà tecniche, lo sforzo fisico e la lunga preparazione che ha preceduto il tuo viaggio. Quanto tempo hai impiegato? Da dove sei partito? Chi ti ha assistito durante il progetto? Di cosa si compone e per quale motivo hai scelto il Polo Nord?

AG: Ho lavorato alla preparazione del progetto per circa sei mesi collaborando con un gruppo di ingegneri russi che si occupano di ricerche sperimentali sulla luce e che hanno un laboratorio a Brooklyn. Ho volato da New York a Londra e da lì in Norvegia, a Oslo, per poi raggiungere Longyearbyen, l’aeroporto più a nord d’Europa. Abbiamo salpato dalle isole Svalbard e ci siamo diretti verso il Polo Nord. Ho viaggiato a bordo di un’imbarcazione a vela tecnologicamente attrezzata per navigazione estrema, assieme a due scienziati e a un equipaggio di 16 persone percorrendo circa 3000 km. Durante l’intero viaggio ho raccolto la scarsa energia luminosa prodotta dal sole nelle brevi finestre di luce della notte artica, tramite due enormi pannelli fotovoltaici posizionati sull’imbarcazione. Con la stessa energia, stivata da speciali accumulatori, ho poi alimentato un potentissimo proiettore in grado di produrre un raggio luminoso di oltre 200.000 ansi-lumen che, puntato verso il cielo da uno zodiac militare, è stato utilizzato per scaraventare la stessa energia luminosa oltre il perimetro del pianeta. Sono partito dalla considerazione che raggiunto l’ultimo strato della ionosfera, una qualsiasi fonte di luce a cui venga imposta una direzione è in grado di viaggiare per sempre verso le profondità più remote dello spazio. Tutto il progetto ha a che vedere con il superamento di un limite, fisico e mentale, e il Polo Nord era il luogo esatto per provare a metterlo in atto. Volevo di fatto rendere perpetua la memoria visiva del mio viaggio, spingerla lungo una linea retta oltre il perimetro estremo del pianeta terra, portarla ad astrazione sottraendola al tempo.

LP: Qual è il ruolo della fotografia nel tuo lavoro? Nella tua ricerca essa ricopre senza dubbio una funzione importante sebbene i tuoi progetti si avvalgono spesso anche di diversi linguaggi: audio, installazioni, disegni, testi e collage. Che cosa ti affascina ancora della fotografia e in che modo credi si unifichino tutti questi linguaggi?

AG: Il più grande merito della fotografia è anche la sua più grande debolezza: una frazione di secondo è sufficiente per fermare un’immagine. A me interessa l’intero flusso del tempo, il pensiero e il processo che precede e segue quel momento. L’immagine è qualcosa che cresce dentro di me, parla con me, dorme con me, prima di prendere la sua forma concreta. Traccio percorsi, prendo appunti, dormo in auto, costruisco trappole e studio strategie per avvicinarmi a ciò che cerco. Sempre più spesso penso che il mio lavoro è molto simile a quello di un cacciatore. La fotografia insegna a essere vigili e rimanere in attesa. Presuppone premeditazione, pazienza, velocità e determinazione. Ma come afferma brillantemente Gilles Deleuze ne L’esausto, per fare un’immagine non basta pensare a qualcosa o a qualcuno: “Ci vuole un’oscura tensione spirituale, una intensio seconda o terza, come dicevano gli autori medievali, un’evocazione silenziosa che sia anche invocazione e perfino convocazione, e revocazione, dato che solleva la cosa o la persona alla condizione indeterminata (…). L’immagine è un soffio, un fiato, ma spirante, in via d’estinzione. L’immagine è quel che si spegne, si consuma, è una caduta. È una pura intensità che si definisce come tale per la sua altezza, cioè per il suo livello sopra lo zero, che descrive solo cadendo”.