I. Cacciatrice

Sono passati quasi venticinque anni da quando ho smesso di giocare ai videogiochi con una certa frequenza, eppure negli ultimi tempi ho cercato di imparare qualcosa di più su di loro e la loro storia. Una risorsa importante è stata una serie di affascinanti recensioni di Tim Rogers su YouTube. Da queste — e in particolare dal meraviglioso video sullo sparatutto del 1994, Doom — ho appreso le basi del level design, o come un artista potrebbe tracciare la mappa del capitolo di un gioco, comprese le grandi sale, il labirinto di corridoi, le trappole e le sorprese.

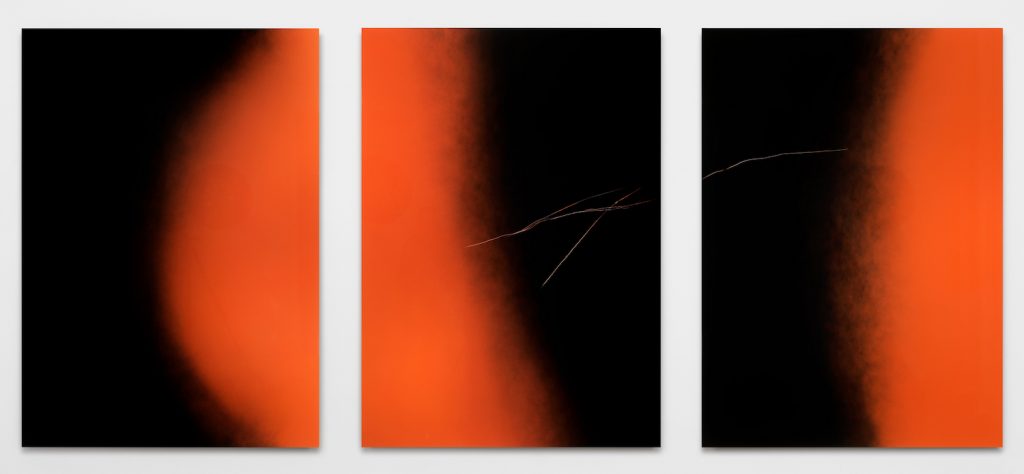

Ho pensato al level design mentre riguardavo la documentazione delle principali installazioni di Anne Imhof degli ultimi cinque anni, non solo per via della loro ambizione architettonica, ma anche per la loro persistente verticalità. Si alzano gli occhi sulla persona che cammina sul filo ad Amburgo in Angst II; su un capriccioso performer in cima a un’alta ringhiera in Faust; sui passaggi totemici che costituiscono la spina dorsale architettonica di Sex al Castello di Rivoli; o la passerella sopraelevata di Sex all’Art Institute of Chicago. La verticalità dello sguardo è rappresentata in modo più ellittico nei droni che ronzano attraverso le sezioni di Angst, perché, persino quando vola rasoterra, il drone porta con sé l’inconfondibile connotazione della vista dall’alto sui combattenti nemici. Lo stesso si potrebbe dire del falco con il cappuccio che nasconde il copione attorcigliato di una caccia volante a riposo.

Oltre a sintonizzarmi con le dinamiche ascendenti o diagonali della predazione e della sorveglianza nei lavori di Imhof, il level design mi ha suggerito una modalità per guardare attraverso il pavimento/soffitto di vetro di Faust. Mentre gironzolano con le loro sigarette elettroniche, bong e fuocherelli, i performer di Imhof stentano a proiettare la sensazione di essere prede, ma la loro prostrazione si riflette comunque su di noi, gli spettatori, che possiamo godere di una relativa libertà di movimento e del diritto di uscire dall’edificio. I nostri percorsi sono trasparenti quanto i pannelli di vetro che sono stati montati come altrettanti moduli in un livello di Doom.

Le visuali che congiungono i panorami vicini con quelli distanti, che abbracciano la linea dell’orizzonte e incoraggiano una sorta di movimento strisciante attorno agli angoli e lungo i corridoi mi fanno ulteriormente propendere per l’idea che gli ambienti di Imhof non siano semplici architetture. Non sono teatri, né auditorium, né piste per guardare e ascoltare. Imhof allestisce arene, campi da gioco, e il giocatore sei tu.

Nelle sue installazioni performative, i gesti più apertamente provocatori — il freddo sguardo da sfilata di moda verso il pubblico; le improvvisazioni pugilistiche; la rumorosa agitazione di una chitarra distorta — sono sineddoche di un più ampio contesto, il gioco della vita, messo in scena dai suoi ambienti.

Lo si affronta senza un regolamento. La successiva improvvisazione di interpretazione e partecipazione deve partire da questo momento di indistinzione. Si fatica a trovare le regole che governano questa performance, da sondare, piuttosto, mediante l’azione. Questo agone è fondamentale nell’improvvisazione, così come nell’arte di Imhof.

II. Scrittrice

Regole: le intendo nel senso più generico, come tecniche di regolazione, garanti dell’ordine, copioni o schemi di ripetizione. In un’improvvisazione, si scontrano con l’accidente, il capriccio e il caso nei contesti variegati della vita (gioco, sport, lotta, caccia). In questa collisione si fondono tragedia e commedia, come osserva Roger Moseley nel magnifico Keys to Play: “La questione se il gioco sia tragico o comico, profondo o capriccioso, è sempre stata un problema di prospettiva, oltre che di scala.” Al nemico combattente che vive sotto la costante predazione del drone, il colpo del missile locale può arrivare con una casualità che smentisce la logica mortale delle regole di ingaggio globali dell’operatore.

E lo stesso avviene nelle performance di Imhof, che combinano e sovrappongono regole funzionanti su scale diverse. A livello locale, lei e il suo gruppo scrivono piani d’azione che garantiranno una certa coerenza a un certo lavoro, distinguendolo dagli altri – “Questo comportamento appartiene a Faust, quest’altro a Sex”. Queste sceneggiature minime, incorporate nella memoria collettiva e nei corpi allenati, comprendono schemi di movimento, canzoni, gesti, comportamenti e compiti che vengono scoperti e sviluppati attraverso l’improvvisazione e le foto preparatorie.

Negli eventi veri e propri, i performer di Imhof rappresentano e rivedono queste regole sovrapponendo immagini e routine in improvvisazioni a finale aperto. Girovagando tra la folla, lei orienta con delicatezza le loro decisioni, tramite messaggi inviati a una chat di gruppo. Questa radiocronaca dal vivo del lavoro durante la sua esecuzione mi ricorda la pratica di Yvonne Rainer della fine degli anni Sessanta, quando la coreografa inscenava episodi di insegnamento — o di prove per altre sezioni — durante l’evento stesso. “Di recente ho cominciato a mettere in discussione la consueta esclusione dalla performance delle interazioni che conducono alla sua realizzazione” osservava lei all’epoca. Pur essendo meno ostentato, il commento testuale di Imhof costituisce comunque una sorta di parte pubblica del Faust – non da ultimo perché figura in forma di trascrizione nel catalogo della mostra.

Sia Rainer che Imhof vogliono introdurre nello spazio della mostra il comportamento informale e spontaneo, e in questo ambito gli schemi e copioni sociali ad ampio raggio subentrano alle regole più concrete e specifiche che definiscono un certo lavoro artistico. Parlo dei momenti in cui i performer di Imhof (e di Rainer) sono “se stessi”, più che i ruoli disegnati dal lavoro.

Il proprio stile personale, i propri vizi e manie: sono questi gli accidenti, le piacevoli deviazioni da quello che è stato pianificato e memorizzato, o annotato. Tuttavia sono anche strumenti per governare ciò che verrà, sebbene su un’altra scala.

Lo stile personale è un discorso vernacolare di probabilità – “lui non indosserebbe mai quella cosa”.

Riconosciamo l’aspetto di un marchio di moda perché le sue deviazioni e innovazioni hanno ancora senso alla luce di quello che è venuto prima, a patto che possediamo il capitale culturale che ci consente di leggerle. Dunque, il “caso” si annida in reti di regole che potrebbero sfuggire alla nostra presa. Quando una lattina vuota di Coca light scivola oltre il parapetto di uno yacht, la sua caduta in acqua è un caso. Sei mesi dopo, l’arrivo della lattina alla grande chiazza di immondizia del Pacifico non è affatto un caso. Analogamente, i detriti e i piaceri che fluttuano nelle nostre vite quotidiane — lattine di bibite, amici tatuati, pantaloni di una tuta Adidas — non sono accidentali, ma esemplificano l’azione di schemi complessi su vasta scala.

Come spiega Grégoire Chamayou, i nuovi sviluppi nella geografia umana assistita dalla tecnologia della sorveglianza e dalla intelligenza artificiale offrono schematizzazioni di queste operazioni complesse; guidano la mira degli attacchi dei droni per mezzo di movement signatures, per esempio, o schemi di attivazione muscolare. “Basandosi su un’analisi dei modelli di comportamento più che sul riconoscimento di identità ipotetiche,” osserva Chamayou, una simile analisi del “modello di vita” in pratica ripensa quello che potrebbe essere uno stile “personale”, secondo algoritmi che lasciano agli individui stessi un relativo anonimato.

Rainer incideva su pellicola il suo interesse per le vite dei performer, consentendo una prolungata meditazione su personaggi, ruoli, artificio e comportamento “spontaneo” davanti alla macchina da presa o il pubblico. L’equilibrio tra elementi inscenati e non inscenati in Imhof trova la sua elaborazione algoritmica sulla scia ondeggiante dei selfie per Instagram che seguono le sue mostre. Siamo stati noi stessi a scattarli. In questo archivio amatoriale di documentazione in continua espansione, le sue immagini entrano in schemi di circolazione ancora nuovi, nel mare aperto che un tempo portava il nome di vita quotidiana.

III. Amante

La musica è sempre stata importante per i progetti di Imhof, tanto che nel 2019 l’artista ha pubblicato il suo primo album, un doppio LP di musica dal Faust. Perché questa musica è così lenta? Da un lato, questo ritmo evidenzia l’angoscia, il tedio e l’aura minacciosa del lavoro. Ma c’è dell’altro. Qualche anno fa, a una conferenza, qualcuno pose a un celebre compositore la stupida domanda, “Perché voi jazzisti suonate così in fretta?” Lui rispose, con evidente esasperazione, “Perché possiamo”. Voleva dire che la velocità – così come il virtuosismo, la destrezza e la complessità – sono talenti professionali che si acquisiscono con la fatica. Imhof e i suoi collaboratori musicali — in particolare Billy Bultheel ed Eliza Douglas — hanno i loro talenti, ma la velocità non è uno di questi. Sono in un certo senso dilettanti, perlomeno a confronto di quel rapidissimo improvvisatore.

Un’altra colonna sonora, la musica di Michael Nyman per I misteri del giardino di Compton House di Peter Greenaway, segna un contrasto illuminante con Faust. Entrambi giocano con espliciti riferimenti alla musica antica, ma il contrappunto e l’orchestrazione di Nyman sono raffinatissimi, la sua scrittura strumentale caratteristica e ambiziosa, la voce principale è limpida, e il ritmo armonico più fedele allo stile barocco rispetto a quello di Faust. Questa è musica competente; Nyman è in grado di suonare veloce. Eppure, i compositori di Faust riescono a inserire i loro riferimenti barocchi usando i materiali e le tecniche che hanno a disposizione. Si “accontentano” di una modalità di improvvisazione che senza dubbio è altrettanto significativa delle esibizioni esperte di un virtuoso del jazz, e di sicuro più onnipresente.

Per quanto neo-barocca, l’opera di Nyman faceva parte dell’eredità avanguardistica del concettualismo post-Cage. La musica di Imhof e dei suoi collaboratori, invece, dimostra uno scarso coinvolgimento con la storia del modernismo musicale che la lavorato tanto per creare le condizioni del mezzo della performance, da loro adottate in maniera così inventiva; non udirete cenni di aleatorietà, rumorismo o musica spettrale, solo intonazione, elettronica, musica concreta o field recording, per elencare alcuni degli elementi che mi vengono in mente. (Provate a confrontare questo silenzio con l’estremo sperimentalismo di un altro album chiamato Faust, inciso dalla omonima band tedesca nel 1971). Il rumore qui è utilizzato solo come “effetto”, avrebbe forse detto Adorno.

Tuttavia, penso che Imhof segua la strada aperta da Rainer, che, già negli anni Sessanta utilizzava la musica come una sorta di oggetto trovato — il Requiem di Berlioz, “In the Midnight Hour” dei Chamber Brothers — più che come un ambito parallelo di sperimentazione formale. Le preferenze della coreografa anticipavano le artiste più giovani degli anni Settanta, che trattavano la band come l’ennesimo medium consolidato, come la scultura o l’incisione: artisti professionisti, musicisti dilettanti. Adorno l’avrebbe definita musica “leggera”, ma a lui mancava quel concetto di sottocultura che spiegherebbe meglio il materiale di Imhof. Il raffinato street style di Faust e le sue allusioni visive e sonore al metal e al punk segnalano una distanza consapevole dalla cultura commerciale mainstream. Ciononostante, Imhof e i suoi collaboratori non sono una band e, fino alla pubblicazione della registrazione con PAN nel 2019, non hanno partecipato in modo significativo a nessuna istituzione produttiva o distributiva di musica popolare.

Come gruppo, sono così poco integrati nella socialità popolare della musica quanto più nella storia della sua avanguardia.

Nella “musica” interpretata per la mostra, sembrano un’eco contemporanea di Rainer, per cui la musica era solidamente incorporata nelle fondamenta della sua pratica, tanto da dover semplicemente suonare come un promemoria della sua stessa esistenza.

Riconoscere la registrazione di Faust come colonna sonora rende palesi queste tensioni. Per quanto le sigarette elettroniche, i tatuaggi e lo street style siano fondamentali nel determinare la bellezza di Faust, non c’è forse genere più distante dalla sottocultura come la colonna sonora o il musical, che hanno rappresentato un affidabile, conformista cimitero di ascolto genitoriale ben prima dell’istituzione della classifica di “easy listening” nel 1961. Ci hanno dato Tutti insieme appassionatamente, ci hanno dato Hair. A differenza della tribù di sognatori e vagabondi di quest’ultimo, gli attori di Faust non interpretano sempre ruoli all’interno dello spettacolo. A volte interpretano solo se stessi. Ma come Hair, Faust rimanda al mondo musicale delle sue sottoculture senza davvero parteciparvi. L’effetto generale è una socialità perturbante, intrappolata dietro il vetro.

Per la sua Carte Blanche al Palais de Tokyo di Parigi prevista in primavera, Imhof presenterà una nuova, complessa installazione performativa che combina suono, movimento, interventi architettonici, proiezioni, dialogo e performance musicale. Intitolato Natures Mortes, il lavoro comprenderà e mostrerà anche opere di diversi artisti, storici e contemporanei, oltre a dipinti, disegni e sculture della stessa Imhof.

L’artista proseguirà la sua indagine sul vetro come barriera, cornice e schermo, montando pannelli di recupero in un labirinto che dividerà il piano inferiore del museo in alcove e cubicoli semitrasparenti. Anche se un personale ridotto abiterà il luogo in ogni momento dell’apertura dalla primavera fino all’estate, un gruppo più nutrito di venti-venticinque tra ballerini, attori, musicisti e modelli si riunirà per performance della durata di quattro ore a maggio (gli orari sono in via di definizione). Se le precedenti installazioni su larga scala di Imhof traevano parte del loro potere indistinto da una certa mancanza di direzione nel modo di trattare con il pubblico, gli eventi di Natures Mortes seguiranno un approccio diverso, accompagnando le folle in una processione a spirale attraverso il labirinto, fermandosi per azioni specifiche in una serie di palchi sopraelevati lungo il percorso. Gli aspetti sonori del lavoro saranno diversi rispetto alle produzioni precedenti: in stretta coordinazione con Eliza Douglas, Imhof ha collocato binari d’acciaio sul soffitto per sostenere casse mobili che saranno appese e trascinate, e questa diffusione spaziale dinamica sarà intensificata da alcune casse wireless movimentate nello spazio dai performer. Composta in gran parte da Douglas, la musica per la mostra si presenterà in uno stile più convenzionale di performance. Riusciranno i palcoscenici costruiti all’interno del Palais de Tokyo a portare Imhof e i suoi collaboratori a palcoscenici da nightclub al di fuori di esso? Con questa possibilità di una vita postuma, Natures Mortes ribadisce una verità attorno al suono da tempo nota agli ascoltatori attenti: a differenza di quello della natura morta, il disfacimento del suono — il suo riverbero ed eco — promette più, e non meno, vita.