Gianluca Riccio: Vorrei partire da un punto preciso della tua biografia, quando arrivi a Napoli nel 1981.

Antonio Biasiucci: Napoli è la città sognata. Fino ad allora avevo vissuto in un contesto di provincia, ascoltando musica e leggendo libri che raccontavano di metropoli. La mia ambizione era di andare a vivere in una grande città. Era come se sentissi di avere tutti i requisiti per vivere in una grande città, però non riuscivo a capirne i meccanismi poiché venivo dal periodo difficile che sono stati i miei diciotto anni, Napoli produsse in me una vera e propria crisi d’identità che mi spinse a iniziare a fotografare.

GR: E i tuoi punti di riferimento quali erano?

AB: Nessuno. L’unico riferimento era mio padre. In realtà io facevo quello che mio padre come fotografo non avrebbe mai fatto. Era come se la mia vita in quel periodo fosse in controluce, come in controluce divenne la prima serie di fotografie che cominciai a fare di lì a poco sull’uccisione del maiale. Fotografare in controluce era un errore fotografico, mio padre si è sempre raccomandato con me di non farlo.

GR: Che fotografie faceva tuo padre?

AB: Lui faceva dei paesaggi e dei ritratti bellissimi, delle foto di matrimoni notevoli e questo bagaglio, legato a una dimensione professionistica della fotografia, mi ha spinto presto a compiere un salto. Ho subito sentito di dover fare quello che mio padre non faceva, per cui sono andato a cercare altrove, in relazione a quella che era la mia cultura di allora, da cui la fotografia e l’arte erano completamente assenti, perciò tutto quello che contestavo di mio padre è stato vitale per me. A Napoli comprai una 35 mm, un apparecchio compatto come quelli che usano i reporter, che dal punto di vista di mio padre era di gran lunga inferiore rispetto a una Hasselblad o una Rolleiflex.

GR: Che uso facesti di quella prima macchina?

AB: In realtà quando arrivai a Napoli per mantenermi iniziai a lavorare in uno studio dove facevo le fotografie formato tessera. Stavo al banco e mi guadagnavo qualcosa. Poi andavo a fotografare nei campi da tennis. A volte facevo anche dei poster. Fotografavo senza dire nulla ai giocatori, poi il giorno dopo tornavo, portavo le fotografie e spesso gli stessi giocatori le compravano.

GR: Torniamo a tuo padre per un momento. Qual era il rapporto che avevi con lui?

AB: Quando io avevo sei anni lui si ammalò, per cui mi ritrovai con lui paralizzato dall’ictus, il primo di una lunga serie. La mia vita cambiò radicalmente passando da una condizione benestante a una di grande restrizione economica. Di papà mi porto dietro tutta l’esperienza della malattia raccolta in alcune immagini, delle vere e proprie fotografie. A volte me ne dimentico. Ho letto un libro di recente, Il Cardellino di Donna Tartt. Non è un libro che mi ha fatto impazzire però quando cominci a leggerlo, ti travolge. Negli ultimi anni il libro che mi ha veramente segnato è La strada.

GR: Di Cormac McCarthy.

AB: È un capolavoro. La scrittura de La strada è così essenziale che riesce ad aprire la mente di chi legge, ti da la possibilità di vivere quel luogo in cui la storia è ambientata senza descrivere nulla; lascia spazio al lettore. Comunque ti parlavo de Il Cardellino perché il protagonista ha un forte senso di colpa legato alla morte della madre. Leggendo mi sono ricordato che mia madre è morta in un incidente stradale mentre andava a prendere delle mie fotografie che avevo lasciato al paese, in circostanze simili alla madre del giovane protagonista del libro. L’avevo completamente rimosso, poi ho letto il libro e mi è tornato tutto improvvisamente in mente.

GR: C’è un momento nel libro di McCarthy in cui padre e figlio s’imbattono in un rifugio nel quale trovano tutto ciò che gli serve: cibo, bevande, letti comodi. Quella botola diventa il luogo in cui il loro rapporto si apre a un contatto emozionale, trasgredendo l’essenzialità spoglia che punteggia tutto il romanzo. Mi chiedevo se, in qualche modo, nel tuo sguardo di bambino accudente, non ci fosse un analogo desiderio di uscire dall’obbligo della necessità per entrare in un altro spazio.

AB: Ma sai, in fondo nel corso della mia vita d’artista ho iniziato partendo da questa conflittualità nei confronti di mio padre, e poi sono andato a riprendermi la sua figura, la sua presenza, anche attraverso la fotografia. Il tavolo che si trova nella collezione del Museo Madre ad esempio è formato da una serie di lastre di papà rispetto alle quali il mio gesto è stato semplicemente quello di girarle e poggiarle su una superficie nera in modo che risaltassero i ritocchi che lui faceva per ripulire i volti dalle imperfezioni, magari dalle rughe dei clienti.

GR: Sai che, pur conoscendo l’opera, non conoscevo il processo che c’è alle spalle?

AB: È un lavoro molto privato, difficile perché lo si può non capire bene, almeno non subito. C’è il rischio che appaia come una sorta di archivio in mostra, mentre non è così perché quelle lastre, quando le vedi, sono delle normali lastre, ma una volta poggiate su una superficie nera riemerge il gesto di mio padre. Il mio intervento è stato semplicemente di dare nuova linfa al suo lavoro, farlo apparire e vivere in un altro modo. In realtà si tratta di una sintesi di quello che io faccio ogni volta con la fotografia, dando nuova linfa a ciò che preesiste.

GR: Nel 1987 a Napoli, incontri Antonio Neiwiller. Che influenza ha avuto su di te la sua ricerca?

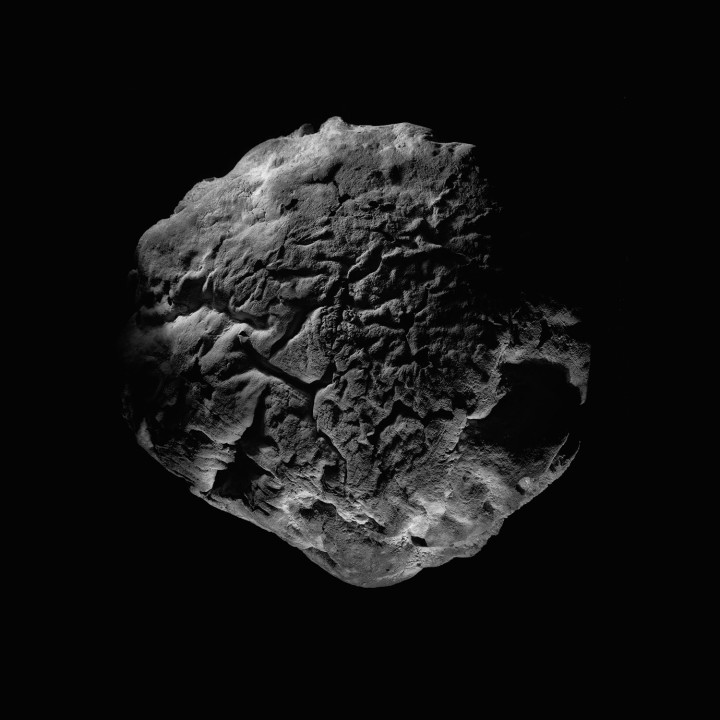

AB: È stato fondamentale. Fino a quel momento si può dire che io non conoscessi nulla del teatro, eppure sentii subito una vicinanza fortissima. Antonio partiva sempre da un’idea, senza una drammaturgia vera e propria alle spalle. Agli attori veniva dato un testo da leggere per realizzare un’azione. Quell’azione poi veniva ripetuta così tante volte da scarnificarsi e trasformarsi in altro rispetto al testo di partenza. Il risultato finale era una sorta di simbiosi tra chi realizzava l’azione e il testo. L’insieme di queste azioni formava lo spettacolo che Antonio metteva in scena. Tutto nasceva dal laboratorio che era il luogo della riflessione e della possibile epifania. C’era in questo approccio un continuo interrogarsi sulla necessità di ogni singolo gesto. Così, quasi come a voler mettere in atto il suo metodo, decisi di chiudermi in una stalla dove c’erano 5 vacche e cominciai a fotografarle. All’inizio c’erano solo le vacche poi man mano che ritornavo mi accorsi che cominciavano a diventare altro, sempre più scarne, una vacca-paesaggio, una vacca-pietra, una vacca-cosmo. Mi resi conto che partendo da questo soggetto potevo realizzare un lavoro sulla grande madre, in cui tutto diventava metafora di un’esistenza. Da quel momento questo è stato il metodo che ho applicato a ogni mio lavoro. Anche nel lavoro che sto facendo adesso all’Archivio Storico del Banco di Napoli, prima di arrivare a questa pulizia formale, ho girato intorno a diverse possibilità, sono tornato molte volte in quegli spazi prima di cominciare a fotografare.

GR: Ai miei occhi la scelta di isolare i singoli faldoni custoditi nell’Archivio risponde a una volontà di ricostruire, attraverso la loro nuda presenza, un’ideale città della memoria.

AB: Mentre tu parlavi mi chiedevo se in realtà quello che realmente m’interessa in questo lavoro sia la città. Ci sto ancora lavorando per cui… Ma mi sono ricordato ora, come spesso succede quando i miei ricordi sepolti riaffiorano e danno un senso a un gesto, del momento successivo alla morte di mia madre. La difficoltà che ho ad aprire quei fogli sovrapposti credo dipenda dal fatto che nel mio immaginario lì dentro non ci siano soltanto transazioni bancarie ma veramente una vita trascorsa che non so se sia quella della città…

GR: Oppure la tua?

AB: Sì. Ma davvero è un’associazione che ho fatto in questo momento.

GR: Mi chiedevo se questa necessità di ricondurre una storia ai suoi dati essenziali abbia a che fare con l’esigenza di rendere abitabile l’opera, di offrire la possibilità a chi la osserva di attraversarla e ridarle vita.

AB: È proprio così. Anche nella serie dei Pani, il pane era quello che faceva mia madre, così come in quella delle Vacche, nel tornare su quel soggetto c’era iscritto tutto il senso e la necessità del ritorno a un’origine legata alla famiglia materna, una famiglia di allevatori. Non faccio che questo nel mio lavoro.

GR: Il ritorno costante a temi originari legati alla nascita e alla maternità, riguarda una tua formazione religiosa?

AB: La mia era una famiglia religiosa e anch’io da piccolo ero un chierichetto modello. In realtà mi ha insegnato a cercare il sacro in ogni cosa, una sacralità in ognuno dei soggetti che ho scelto di fotografare. Sai, per me il soggetto non è mai un pretesto. Detesto i fotografi che dicono che il soggetto è solo un pretesto. La fotografia ti permette di avere un contatto col soggetto pazzesco per cui come fai a considerarlo solo un pretesto. L’hai scelto, avvii un dialogo, lo vivi, lo abiti. Perciò ancora da adulto vado a cercare un rifugio nella sacralità che ai miei occhi il soggetto custodisce, da un senso alla mia operazione, alla ritualità che metto in atto ogni volta.

GR: Nelle installazioni che crei mostri un sempre più spiccato interesse verso l’ibridazione tra immagini di diversi cicli del tuo lavoro, proprio come un Magma in cui tutto ciclicamente confluisce.

AB: Non potrei mai concepire una mostra che nasce, gira e finisce nello stesso modo. Per questo spesso mi capita di modificare completamente la struttura di un lavoro in relazione allo spazio con cui entro in contatto. Magma era nato a Parigi come una sequenza serrata così com’è nel libro, in cui tutte le immagini, dall’inizio alla fine, avevano lo stesso valore. L’installazione realizzata nel 1999 a Napoli seguiva lo stesso principio, per cui lo spettatore, come in una zona, non poteva uscire dal suo spazio se non alla fine della sua durata. Devi considerare poi che ho trascorso quasi dieci anni sui vulcani e questa lunga esperienza è stata centrale per l’evoluzione della mia ricerca anche perché le cose viste da lì, i tuoi pensieri, la tua quotidianità, la tua vita, assumono un altro aspetto. Il vulcano, come la “zona” del film Stalker di Tarkovskij, è il luogo in cui ho imparato a distinguere l’essenziale dall’effimero; anche la scelta dei soggetti su cui nel tempo ho lavorato nasce da questa forte matrice legata al primario che il vulcano incarna.