Negli ultimi anni, Armin Linke (Milano, 1966; vive a Berlino) ha navigato attraverso il Pacifico, visitato centri di ricerca oceanica, incontrato attivisti ambientalisti e partecipato a convegni sul tema. Ne è emerso un progetto multiforme e multimediale – commissionato e prodotto dalla TBA21–Academy e ora in mostra all’Istituto di Scienze Marine di Venezia, a cura di Stefanie Hessler – incentrato sul tema dell’ocean grabbing, ovvero l’organizzazione dello sfruttamento dei fondali marini. Nell’intervista che segue, Linke ne ripercorre l’evoluzione con Barbara Casavecchia.

Barbara Casavecchia: I tuoi progetti – penso ad Alpi (2011), per esempio – hanno la caratteristica di implicare tempi di elaborazione molto dilatati e coinvolgere molti studiosi. Nel caso di Prospecting Ocean (2018), la ricerca è durata tre anni. Da dove sei partito e perché?

Armin Linke: A settembre del 2015, Ute Meta Bauer mi ha invitato a partecipare a un viaggio sulla barca della TBA21–Academy in Papua Nuova Guinea, seguito da un convegno a Kingston in Giamaica, la primavera successiva. In quell’occasione, grazie a Davor Vidas, un avvocato esperto di diritto internazionale marino che fa parte dell’Anthropocene Working Group, ho scoperto che a Kingston si trova l’Autorità Internazionale dei fondali marini, che regola i fondali delle acque internazionali, a partire dall’introduzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) siglata negli anni Ottanta. Così sono andato a visitarne la sede.

Quel primo incontro è stato così interessante, che ho proposto a TBA21 di produrre un lavoro che fungesse, in qualche modo, da continuazione ideale dell’Anthropocene Observatory, la ricerca e installazione che ho presentato alla Haus der Kulturen der Welt di Berlino tra il 2013 e il 2014, insieme ad Anselm Franke e Territorial Agency (John Palmesino and Ann-Sofi Rönnskog). L’Observatory è maggiormente

incentrato su aspetti geologici e atmosferici, mentre mi sembrava necessario indagare anche una “prospettiva oceanica”. Davor è stato importante anche perché ci ha aiutati a ottenere il permesso di filmare il comitato di giuristi internazionali che sta lavorando sul tema dell’innalzamento delle acque.

Avremmo potuto lavorare su molte tematiche ambientali più che urgenti, come, appunto, l’innalzamento o l’acidificazione dei mari legati al cambiamento climatico, o ancora l’inquinamento causato dalla plastica; ma nel corso del progetto – insieme a Giulia Bruno, Giuseppe Ielasi e Stefanie Hessler – abbiamo deciso di concentrarci sull’aspetto delle risorse, e in particolare di quelle minerali e biologiche, oltreché su come legge e scienza ora siano legate a doppio filo nel cercare un modo per organizzarne lo “sfruttamento”.

Cosa significa, per te, adottare una “prospettiva oceanica”? Cosa cambia il fatto di guardare le cose dal mare, anziché da terra?

Il problema è che gli oceani sono talmente vasti e profondi che c’è poco da vedere. Dopo i primi viaggi con la TBA21–Academy, ho capito che l’oceano è molto diverso da un mare come il Mediterraneo, che avevo studiato per il progetto sulle isole deserte Desertmed (2009), insieme a un collettivo di artisti e ricercatori. Alle Fiji, per me è stato determinante incontrare gli attivisti ambientalisti e partecipare alle giornate di discussione presso l’università Oceania Center for Arts, Culture and Pacific Studies (USP), oltre a visitarne le collezioni con la direttrice Frances Koya-Vaka’uta, per capire come – culturalmente – nel Pacifico l’idea di oceano non divida, ma congiunga e ponga in relazione tra loro le isole. Quando si parte dall’oceano come base culturale, è la terraferma a diventare accessoria. È un concetto difficile da assorbire. Forse ho avuto qualche intuizione del suo significato girando in barca nel Mare di Bismarck, da isola a isola, per tre settimane, con gli attivisti della ONG Bismarck Ramu Group.

Per la mostra all’Istituto di Scienze Marine di Venezia, hai scelto un dispositivo molto asciutto. I materiali sono organizzati in modo documentario, chiaro e tematico, sala per sala, ed è evidente che hai effettuato una selezione rigorosissima sul piano visivo, a partire da una montagna di immagini. Cos’hai scelto di rendere visibile? Il tema di cui ti sei occupato è pressoché assente dal dibattito collettivo, altrettanto invisibile di quei fondali marini che si vorrebbero sfruttare.

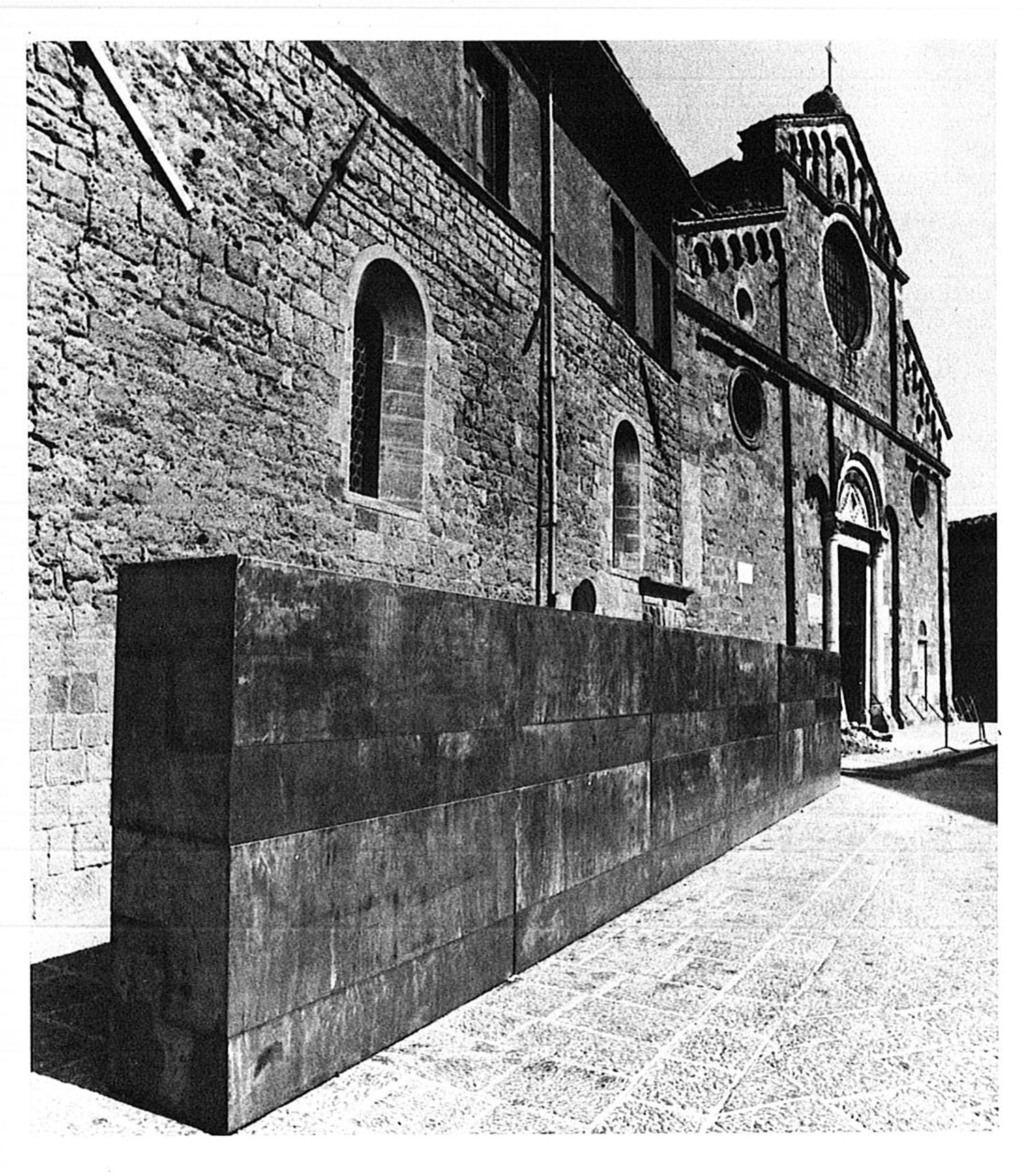

C’è un senso di urgenza, perché lo impone il tema. Le scelte che verranno fatte nei prossimi anni saranno decisive. Ci sono responsabilità precise e quindi si tratta di essere precisi nell’indicarle. Abbiamo provato a dare concretezza a processi astratti come quelli scientifici, ma anche ad altri di tipo legale, economico o di negoziazione politica. La collaborazione con l’Istituto di Scienze Marine del CNR ci ha permesso di usarne la vecchia sede veneziana e quindi di esibire gli esiti di determinati processi negli ex-laboratori di ricerca dove hanno preso forma. Abbiamo scelto di non usare le pareti, ma dei plinti sviluppati in collaborazione con lo studio di architettura Kuehn Malvezzi, per mettere ancora più in mostra il luogo e dare una profondità tridimensionale a materiali diversi, come proiezioni, fotografie e testi. L’idea è che la mostra stessa sia uno spazio da scoprire e navigare fluidamente, stanza per stanza, in modo che lo spettatore possa partecipare attivamente alla creazione di una narrazione. Il congegno dell’archivio per me è interessante non tanto come mezzo “burocratico”, ma come elemento di editing, di composizione quasi musicale dei contenuti.

In ogni caso, per me sono presenti anche momenti più aulici, come per esempio le riprese in Papua Nuova Guinea. E poi trovo spettacolare usare i video d’archivio dei ROV (Remote Operated Vehicles), girati a oltre cinquemila metri di profondità, da cui è scaturita l’installazione a tre schermi OCEANS. Dialogues between ocean floor and water column (2017). A volte quel pesce o quella pianta non erano mai stati raggiunti prima da un occhio umano.

In una sequenza di OCEANS, il robot si avvicina a un camino idrotermale sottomarino e sembra tormentarlo, aggredendolo con piccoli attacchi e causando piccole distruzioni. Mi sembra un’immagine emblematica di una certa relazione tra umani e natura.

Le immagini in questione sono presentate e commentate da un’autorevole biologa marina, Antje Boetius, che nel frattempo è diventata direttrice dell’Alfred Wegener Institute di Bremerhaven. Hanno la qualità di un film di fantascienza hollywoodiano, alla James Cameron: presentano un mondo alieno dove i batteri, tramite la chemiosintesi, sono capaci di trasformare sostanze tossiche in zuccheri e energia. I batteri trovano “casa” nei molluschi che vivono attorno ai camini idrotermali, alimentandosi a loro volta degli zuccheri prodotti dai batteri. In luoghi come questo – dove s’ipotizza che abbia avuto inizio la vita sul nostro pianeta – oggi si concentrano molti interessi economici rivolti, da una parte, all’estrazione mineraria, dall’altra, ai brevetti di forme genomiche che permettono tipologie complesse di chemiosintesi, interessantissime per l’industria farmaceutica e chimica.

M’interessa lavorare anche su questo: come e perché la stessa immagine possa diventare spettacolare, oppure uno strumento di consapevolezza, a partire dal canale in cui viene immessa. Anche un isolario del Seicento, come quello che abbiamo esposto in una delle sale, è una cosa straordinaria, perché ti permette di rivedere tutta la storia dell’arte e del design in relazione al paesaggio. Capisci che in fondo la grafica che usi nel tuo iPhone per GoogleMaps o il TomTom esisteva già nel passato. Come artista, mi affascinano le connessioni tra storia e media: nei video ROV io non vedo solo il pesce, ma anche lo sforzo tecnologico che mi permette di vederlo.

In quali paesi hai svolto le tue ricerche?

Nel Pacifico (Polinesia francese, Fiji, Papua New Guinea), ma anche in Germania, Belgio, Russia, Sudafrica, Australia, e negli Stati Uniti. Gran parte del lavoro si è svolto in collaborazione con un grande network di scienziati, che abbiamo filmato in centri di ricerca universitari e convegni internazionali. In mostra, nell’ultima sala, la undicesima, c’è una videoproiezione divisa in due blocchi da quattro ore l’uno presentati ogni giorno, che riunisce tutte le registrazioni, perché si possano sentire le tante voci che abbiamo raccolto in giro per il mondo.

Come spesso succede, è stata una catena di eventi, a farci avanzare. L’invito di Florian Schneider all’università NTNU a Trondheim è stato determinante, perché ci ha dato modo di salire su una barca di ricerca. E altrettanto importante è stato il contatto con i centri di ricerca oceanica GEOMAR di Kiel e MARUM di Brema, due istituti di ricerca universitari dove abbiamo potuto trascorrere molto tempo a osservare gli scienziati e le immagini sottomarine che producono durante le proprie ricerche, come quelle di cui abbiamo appena parlato. Un altro luogo dove abbiamo effettuato molte riprese, che poi però non abbiamo utilizzato, è stato il convegno sul futuro dei mari presso l’Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) di Potsdam: è stata l’occasione per incontrare molti esperti, tra cui Kai Kaschinski di Fair Ocean, che insieme ai membri del Pacific Network on Globalisation (PANG) ci ha dato ottimi consigli sulle ONG con cui collaborare in Papua Nuova Guinea.

Che rapporto hai con la scienza?

In un certo senso la fotografia, fissa o in movimento, è un mezzo che nasce dagli sviluppi scientifici: da quelli dell’ottica (con le lenti) o della chimica (con la scoperta dei procedimenti sintetici di coloranti come l’anilina, poi alla base della produzione di fertilizzanti ed esplosivi su scala industriale), fino ai sistemi per processare i dati digitali nei sensori. Uno degli inventori della fotografia è stato John Herschel, che voleva trovare un sistema per fissare le immagini di tempeste solari visibili dal suo telescopio.

Io provo a leggere questi processi storici e a studiare come i procedimenti scientifici che portano alla creazione di una serie d’informazioni, strutturate attorno alla costruzione di ipotesi, vengano poi organizzati in base a determinati “protocolli procedurali”. Anche perché in seguito quelle informazioni vengono usate come base per le negoziazioni sociali e politiche, e quindi per definire visioni sulla cui base si disegna il futuro del nostro mondo.

Cosa intendi per “protocollo procedurale”?

Provo a farti un esempio pratico: negli anni Settanta e Ottanta le tecniche di rilevamento della batimetria siano migliorate attraverso lo sviluppo della tecnologia sonar di visualizzazione; questo fatto ha permesso di mappare in modo più preciso i fondali marini, consentendo ad alcune nazioni costiere di dimostrare che la loro piattaforma continentale si estende oltre le duecento miglia, e quindi di poterne sfruttare i fondali. È stato l’avanzamento tecnologico a dare il via libera all’estensione geopolitica delle aree nazionali d’interesse economico.

È anche per questo motivo che trovo interessanti i video d’archivio dei ROV. L’immagine sullo schermo è la stessa che vedono sia il pilota, sia il gruppo di scienziati e biologi coinvolti nel progetto i quali, tramite un unico rappresentante, devono comunicare al pilota le priorità operative e mediare le richieste di campioni, negoziando il tempo di utilizzo a loro disposizione. Attraverso l’impiego di un nuovo medium, gli scienziati devono mettere a fuoco un nuovo modo di agire condiviso, cioè adottare un protocollo. E considera che biologi e geologi a volte hanno interessi opposti riguardo la conservazione dei fondali.

Quindi per te è importante rivelare anche i protocolli.

Cerco di farlo attraverso le rappresentazioni mediali. Per me, anche un portolano antico è importante, perché è materiale visivo di navigazione. In mostra, abbiamo esposto anche il volume originale Mare Liberum (1609) del giurista e filosofo olandese Hugo Grotius, che voleva dimostrare ai Portoghesi (ai quali il Papa aveva concesso il monopolio sui commerci nelle Indie Orientali) come il mare debba essere un libero territorio internazionale, nel quale tutti hanno il diritto di circolare. Quel trattato è ancora valido, per quanto riguarda le acque internazionali. Allo stesso modo, le leggi promulgate negli anni Settanta dalla International Sea Bed Authority, in un periodo storico legato all’avvio delle esplorazioni lunari e spaziali, stabiliscono che i fondi marini sono un bene comune dell’umanità, e che non possono essere sfruttati liberamente dai singoli stati.

Anche in questo caso il tema del controllo delle “frontiere” diventa cruciale.

Dove stanno i batteri che generano la chemiosintesi? Nella colonna d’acqua che esce dal camino o sul fondo marino? Per riuscire a sfruttarli, bisogna stabilire nuove leggi, altrimenti gli investimenti non partono. Alle Nazioni Unite, quest’anno, si sono già riunite due pre-commissioni per discutere come estendere la legislazione riguardo dell’articolo 14 sulla sostenibilità ambientale.

Si vede e si sa davvero poco di tutto questo.

È una banalità ripetuta in continuazione, che sappiamo molto più cose su Marte che sul fondale del mare. L’assenza di una percezione fisica e di un’astrazione visiva di quell’ambiente ha come effetto la desensibilizzazione.

Continuerai a sviluppare questo progetto?

In questa sua forma, per me è concluso. Immagino che viaggerà e dovrà essere adattato ad altri luoghi espositivi. Nei prossimi due anni vorrei concludere le mie ricerche sul tema generale dell’Antropocene – una parola quasi obsoleta e problematica, perché non si capisce se sia diventata la scusa per non cambiare niente e incrementare il geoengineering e attività sempre più invasive per compensare gli effetti devastanti dell’attività umana, oppure se determini una reale presa di posizione, che invita a cambiare i nostri modi di consumo e stili di vita.

Nell’arco di questi tre anni, hai notato dei cambiamenti significativi, a questo riguardo?

Colpi di scena ce ne sono stati, certo. Trovo assurdo andare a filmare il convegno dei climatoscettici al COP21 (la conferenza della Nazioni Unite sul cambiamento climatico) di Parigi e poi ritrovarli a capo dell’agenzia per la protezione dell’ambiente statunitense. In generale, mi sembra che si stia passando da un clima di allarme a uno di censura. Molti problemi sono complicati. Noi ci siamo concentrati sul cosiddetto ocean grabbing – e poi naturalmente c’è il land grabbing, ma anche popolazioni indigene che non possono più usare la loro foresta in alcun modo perché è diventata parte di un programma di compensazione delle emissioni di CO2. C’è chi dice che le terre rare servono ad alimentare la green economy e a far funzionare le auto elettriche, e che quindi le estrazioni sottomarine sono necessarie. È molto difficile riuscire a districarsi.