“Costruiremo le case come una volta senza tetti e senza mura”. —Vincenzo Agnetti, 1968

Nel 1946 la vista di Milano dal Monte Stella, la collina artificiale eretta da Piero Bottoni sulle macerie delle bombe degli alleati, era piuttosto desolata. Il quartiere QT8 era ancora in fase di costruzione e i suoi telai in cemento riflettevano la promessa e la speranza di una Milano migliore. Erano gli anni della ricostruzione, materiale e metaforica; anni infusi di quell’ideale di modernità che gli americani avevano lanciato sull’Italia insieme alle bombe.

Alle porte di Milano, in Brianza – territorio il cui nome longobardo significa collina – fabbriche e laboratori artigianali lentamente ripartivano, in un clima di eccitazione alimentato dalle promesse del Piano Marshall.

Milano e l’Italia dopo la guerra potrebbero essere descritte attraverso la metafora spaziale più essenziale, quella che esemplifica l’euforia del vuoto dopo la perdita: la tabula rasa. In questa “Italia-anno-zero” nuove preoccupazioni culturali ed economiche emergeranno, mentre un intero paese tornerà lentamente abitabile.

Prima della costruzione del Monte Stella l’unico punto da cui si poteva acquisire una “coscienza territoriale” della città di Milano era la Torre Littoria (oggi Torre Branca), progettata da Giò Ponti nel 1933, undicesimo anno dell’era fascista, per la V Esposizione Triennale delle Arti Decorative e Industriali Moderne, che Ponti aveva aiutato a organizzare. Promossa dall’amministrazione fascista milanese, quest’edizione fu la prima a non essere ospitata nel Palazzo Reale di Monza, inaugurando il milanese Palazzo delle Arti, costruito appositamente per l’occasione su progetto dall’architetto prediletto dal regime fascista Giovanni Muzio.

È tuttavia la quarta edizione della Triennale, nel 1936, a concentrarsi per la prima volta sullo spazio domestico e sulle sue sfide contemporanee. Le due sezioni principali della mostra erano organizzate attorno agli scenari domestici su due scale differenti: la “Mostra dell’abitazione” per casa e la “Mostra dell’arredamento” per la stanza. Nella prima sezione il contributo forse più importante è dello studio BBPR che cura un display dal titolo “Coerenza”, mostrando come l’architettura debba essere legata al suo tempo e interpretarne la contingenza materiale e spirituale. Nella seconda, gli interventi hanno invece a che fare con scenari pratici: un appartamento per tre o quattro persone, una stanza per due bambini, una stanza per uno studente, una sala da pranzo trasformabile in salotto, una camera da letto per signora, ecc. Tra le tante declinazioni del tema, spicca un piccolo appartamento di Giò Ponti con mobili trasformabili e la seminale Stanza per un uomo di Franco Albini, una soluzione quasi cubista, completa di palestra, lavanderia, spazio studio ecc., costruita con elementi in alluminio e pannelli modulari. Anche l’artista Mario Sironi presenta una sala da pranzo in cui la decorazione delle superfici e l’arredamento collassano in una strategia unitaria. Sorprendentemente assente nella mostra è forse lo scenario ancora più ubiquo nel panorama sociale italiano: la casa di famiglia.

Due anni dopo la fine della guerra, la Triennale ritorna nel 1947 con la sua ottava edizione, nota anche come T8. La mostra analizzava il tema dell’“abitazione”, espandendosi alla costruzione di un intero nuovo quartiere di edilizia sociale. Il Quartiere Triennale 8 (QT8) era una sorta di esperimento finanziato dall’INA Casa, un organismo di allora recente costituzione voluto dal Piano Fanfani – lo scopo era di favorire l’occupazione fornendo alloggi per i lavoratori – nel tentativo di replicare il keynesiano Piano Beveridge, a sua volta ispirato all’Interbau di Berlino del 1957. Quest’iniziativa coinvolse i più prominenti architetti del tempo, alcuni dei quali erano passati da commissioni fasciste a commissioni democratiche senza interruzioni. È interessante notare infatti come gli stessi protagonisti delle edizioni fasciste della Triennale, riappariranno – con alcune rare eccezioni – nelle edizioni del dopoguerra, dimostrando una continuità intellettuale e programmatica dell’architettura italiana, nonostante le antitetiche ideologie politiche a capo della nazione.

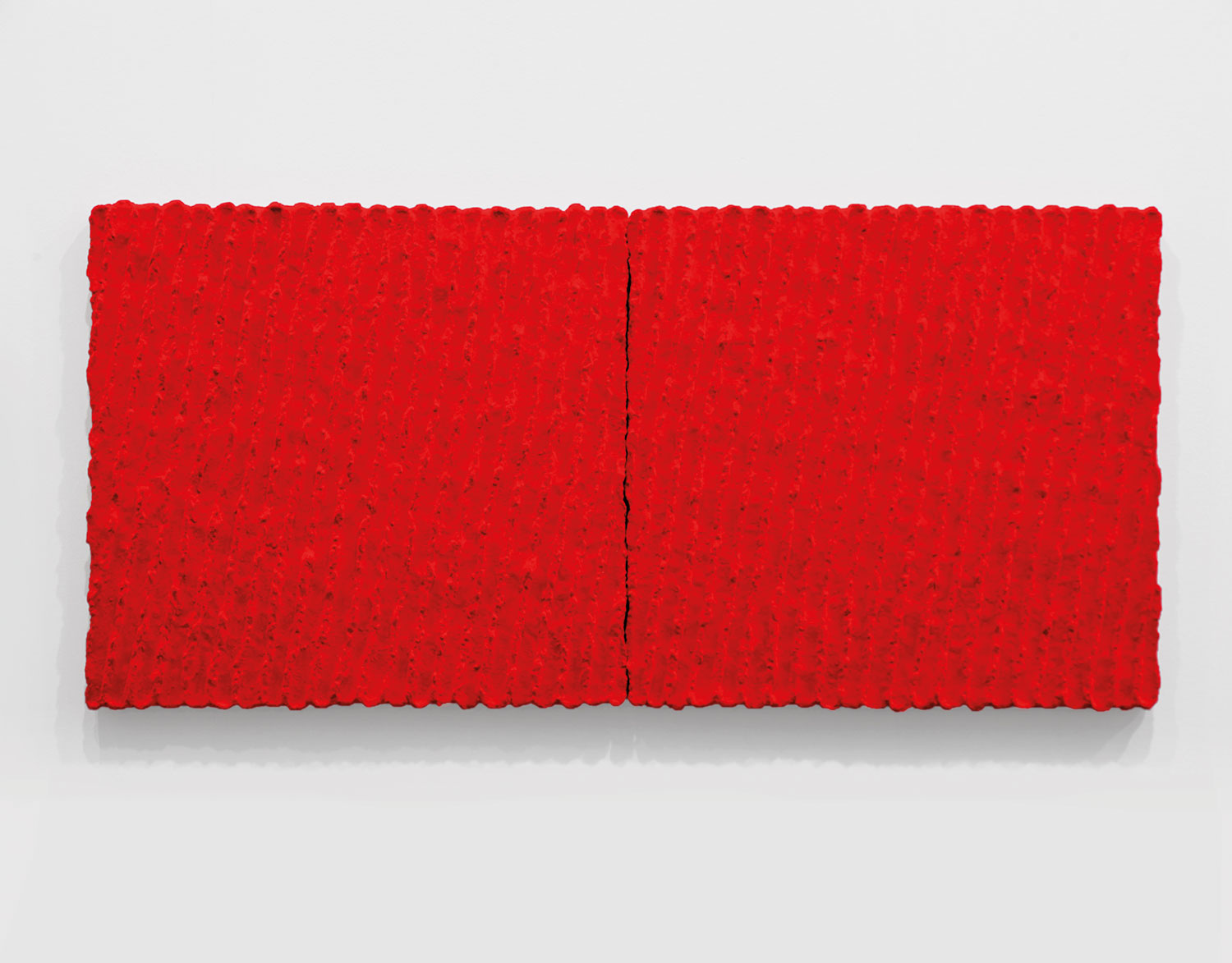

Parallelamente a quella edilizia, un’altra importante “ricostruzione”, anche se su scala minore, aveva luogo a Milano. Lo studio di Lucio Fontana, luogo in cui l’artista aveva lavorato maggiormente sulle sue ceramiche espressioniste, era stato distrutto dalle bombe. L’avvenimento costrinse l’artista a tornare in Argentina – sua terra natia – dove avrebbe scritto nel 1946 il Manifesto Blanco, un lungo testo in cui descrive l’arte come un’evoluzione storica della rappresentazione dello spazio. Fontana invoca l’unità di colore, suono, movimento, tempo e spazio, elementi integrati in una “unità psico-fisica”, citando anche Schönberg e Stravinsky. Nel 1947, Fontana tornò a Milano dove pubblicò il Primo Manifesto Spazialista, co-firmato con Beniamino Joppolo, Giorgio Kaisserlian e Milena Milani. Nel 1948, inaugurò la sua prima mostra personale alla Galleria del Naviglio, con un’installazione intitolata Ambiente spaziale a luce nera, una stanza dipinta di nero in cui una luce fredda è emanata da una struttura ameboide posta al centro dello spazio. Contestualizzato nel clima della ricostruzione in Italia, questo ambiente traduce quel senso di urgenza attraverso cui artisti e architetti hanno letto la nozione di spazio come un insieme di substrati dimensionali da “arredare” per poter essere abitabili.

Sia attraverso il manifesto che l’esposizione, Fontana invocava un’arte unificata che possa strutturarsi in una sorta di “Bauhaus cosmico”, in cui il design diviene uno strumento metafisico. Questa collaborazione interdisciplinare tra gli artisti e i progettisti, oggi è purtroppo difficile da rintracciare nella rete intergenerazionale, multilinguistica, geografica e biopolitica del panorama creativo italiano del dopoguerra.

Una possibile metodologia per osservare le molteplici declinazioni di questo approccio, al di là di contingenze stilistiche o estetiche, è partire dal progetto editoriale e sociale sviluppato dalla rivista Domus. È attraverso Domus infatti che Ponti – suo fondatore, nonché architetto, designer e artista – avrebbe avviato collaborazioni importanti e durature con alcuni degli artisti e designer che caratterizzarono il dopoguerra italiano, in particolare Lucio Fontana, Nanda Vigo e Ettore Sottsass.

L’epistolario di Ponti rivela l’estensione di queste collaborazioni e la sua generosità verso la generazione più giovane, parzialmente motivata dai suoi molteplici incarichi come direttore creativo di diverse aziende nel corso degli anni – i suoi contributi agli showroom dell’azienda di ceramica Ideal Standard, in particolare, saranno un terreno fertile per inconsuete sperimentazioni e collaborazioni tra arte e design.

L’ammirazione reciproca tra Ponti e Fontana confluisce, nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta, nella collaborazione intorno a una serie di progetti per Ideal Standard. È proprio il peculiare linguaggio artistico di Fontana, “irripetibile” eppure declinabile su progetti più banali e decorativi di interni borghesi, come quelli l’artista aveva già sviluppato insieme a Osvaldo Borsani, alla base di queste opere interdisciplinari.

Tuttavia, è stata la giovane architetto Nanda Vigo a realizzare per prima l’idea di un ambiente “totale” già auspicata da Ponti e Fontana. Vigo si forma tra il Politecnico di Losanna e lo studio di Frank Lloyd Wright. Dopo aver lasciato la scuola “utopica” di Wright, trovandola insoddisfacente e una mera emulazione dei disegni giapponesi e della Secessione Viennese, inizia la pratica di architetto prima a San Francisco e poi a Milano; fino a quando, ancora ventenne, nel 1959, si presenta senza preavviso nello studio di Fontana per chiedergli se avesse bisogno di un assistente. Pare che sia stato questo incontro casuale a dar vita a una delle collaborazioni interdisciplinari più propositive del dopoguerra italiano. Vigo e Fontana svilupperanno infatti molti progetti insieme, a partire dalle Unità abitazionali (denominate in rimando ai Concetti Spaziali dell’artista) fino a veri e propri “ambienti” (come quello presentato alla XIII Triennale, con musiche di Umberto Eco), spesso addirittura estendendo la collaborazione a Erico Castellani, un altro firmatario del Manifesto Spazialista. I progetti per interni dei due trovarono clienti incredibilmente aperti, che diedero loro la possibilità di concretizzare idee radicali di integrazione delle arti – come avviene nelle milanesi Casa Zero (1959-62) – dal nome del pan-europeo gruppo Zero, del quale Vigo era ancora un membro forse non centrale ma comunque attivo (aveva organizzato la prima mostra di Zero nello studio di Fontana con ventotto artisti provenienti da tutta l’Europa continentale) –, Casa gialla (1970), Casa blu (1967-71) e Casa nera (1979), modelli chiaramente derivanti dalle idee di Vigo che sembrano tuttavia spazializzare tridimensionalmente le opere bidimensionali di Fontana e Castellani.

Attraverso Fontana, Vigo incontra Giò Ponti, allora una figura influente ma laterale nel discorso architettonico italiano dei primi anni Sessanta. Anche se molto più anziano di Vigo, in quegli anni Ponti sembra nutrire una profonda ammirazione e rispetto per la giovane progettista, tanto da invitarla a esporre i suoi Cronotopi nello showroom di Ideal Standard. Il loro lavoro a quattro mani più ambizioso e storicamente noto e la Casa sotto la foglia (1965-68) a Malo, una cittadina nei pressi di Vicenza. Ponti aveva pubblicato il progetto di questa casa su Domus promettendo di donarlo gratuitamente a chiunque avesse voluto realizzarlo; nessuno però colse la sfida, così Vigo presentò il progetto a un geometra di Malo che aveva iniziato a collezionare le sue opere d’arte. Ponti, nel lasciare assoluta libertà creativa a Vigo sulla progettazione degli interni, fece di questa collaborazione uno dei più importanti progetti dell’Italia post-bellica. Vigo ideò un ambiente monocromatico (uno “spazio bianco”, con echi a Fontana e al Gruppo Zero), rivestito con piastrelle in ceramica e organizzato intorno a un salotto centrale, che lo stesso Ponti soprannominò “sala della natività”. Vigo inoltre collaborò qui con Fontana, Castellani, Luciano Fabro e altri artisti su diversi elementi architettonici della casa.

I progetti d’interior design di Vigo sono nati di pari passo alla sua produzione artistica, e difatti le sue collaborazioni con gli artisti accadevano naturalmente con la schiera di coetanei che lavoravano utilizzando un linguaggio più vicino al suo. La sua pratica artistica estende ulteriormente la ricerca spaziale e formale esplorata negli interni. I Cronotopi, ad esempio, iniziati nel 1964, erano strutture tridimensionali che facevano riferimento alla grammatica spaziale di Giuseppe Terragni, elaborate in modo da catturare e riorganizzare la luce, secondo interessi che la avvicinavano agli artisti del movimento Azimuth e al Gruppo T.

Mentre nel corso degli anni Sessanta Vigo collabora quasi esclusivamente con artisti e designer di una generazione antecedente alla sua, è nei primi anni Settanta che inizia a avvicinarsi ai suoi coetanei. Come afferma in un colloquio privato, mentre era sempre stata affascinata dagli artisti della propria generazione, nessuno di loro si era mai dimostrato abbastanza interessato a collaborare con lei. Nel clima sovversivo del Design Radicale, la sua pratica fu forse percepita come inattuale, ragione che forse spiega, in parte, perché il suo lavoro sia stato ampiamente trascurato fino a oggi; la sua vicinanza a Fontana e Ponti, inoltre la investì di una strana inattualità all’interno della scena artistica milanese. In quegli anni Milano vibrava dell’arrivo di Pierre Restany a Domus, unito al grande lavoro di connessione svolto da Lisa Ponti, principalmente dalla sua casa di via Randaccio, dove molti degli artisti della generazione dell’arte Povera erano soliti riunirsi. A questi si aggiungeva il lavoro svolto da Franco Toselli, la cui programmazione fondeva le avanguardie europee alle sperimentazioni milanesi. Un artista particolarmente vicini a Lisa Ponti e a Toselli collaborarono con anche Vigo: Vincenzo Agnetti, con cui Vigo co-progettò un interno domestico dal titolo Progetto su un teorema di V. Agnetti (1956), un esperimento che avrebbe portato la sofisticata pratica concettuale di Agnetti – che solo tangenzialmente toccava le tematiche dello Spazialismo – nelle tre dimensioni, un vero teorema spaziale.

L’anno dopo aver completato il progetto con Agnetti, Vigo è chiamata a progettare l’atrio per la XV Triennale del 1957, uno spazio che nelle precedenti edizioni era stato pensato come un vuoto monumentale e istituzionale. Vigo stravolse quest’idea, trasformando l’atrio in un “ambiente” per performance – o “Spazio Azioni” – di cui curò la programmazione con Restany. Nello “Spazio Azioni” si avvicendarono: maratone di interviste in cui, attraverso interventi di professionisti dai campi più disparati, si mescolavano arti e scienze; concerti di esponenti del rock progressivo italiano, come Banco del Mutuo Soccorso, Premiata Forneria Marconi e Franco Battiato; e veri e propri interventi performativi di artisti quali Agnetti, Emilio Prini e Franco Mazzucchelli. La brillante intuizione di Vigo qui riguardava la trasformazione dello scalone progettato da Muzio – un luogo votato a cortei e rituali istituzionali – in uno spazio sociale, un teatro libero e improvvisato, fluttuante nella visione che porta Kaisserlian a descrivere l’uso di luci e colori come un’operazione in grado di costruire uno “spazio che apre […] uno spazio diffuso [che] prova a proteggere la vocazione dell’abitazione umana a fare parte dell’infinito”.

Ponti aveva un rapporto particolarmente stretto con l’altro talento interdisciplinare del dopoguerra italiano, Ettore Sottsass Jr. La loro collaborazione si sarebbe protratta per decenni e seguirà l’evoluzione della carriera di Sottsass. A differenza di Vigo la produzione Sottsass è più eterogenea, e anche intellettualmente più complessa, perché avvicenda fasi di totale fiducia per i prodotti della società dei consumi (il suoi oggetti per la Olivetti e, ovviamente, le produzioni di Memphis), che lo avvicinarono ai designers della sua generazione (da Zanuso, a Mangiarotti, Magistretti, Castiglioni e Bellini), ad altre di rifiuto del design come industria (la sua serie fotografica Metafore e le architetture virtuali dei primi anni Settanta), atteggiamento più diffuso tra gli artisti della sua generazione, molti dei quali saranno poi esponenti di spicco dell’arte Povera, e tra gli architetti e i designer Radicali.

La principale preoccupazione di Sottsass nel corso della sua intera carriera sembra essere quella di rendere lo spazio abitabile, propendendo verso un funzionalismo che “appartiene alla vita”, una prospettiva mutuata dalla sua partecipazione al Bauhaus Immaginista, un summit artistico promosso nel 1956 da Enrico Baj, a cui anche Guy Debord e Constant aderirono, che aveva l’intenzione di individuare un nuovo funzionalismo, lontano dai fallimenti che i principi del Bauhaus avevano apparentemente causato nelle città europee.

In un certo senso il lavoro di Sottsass preconizza quel duplice movimento di allontanamento e di avvicinamento dal Pop che caratterizzerà il discorso artistico in Italia. Da una parte, esporrà i suoi dipinti e ceramiche, fin dagli anni Cinquanta, presso la Galleria Sperone – uno degli epicentri dell’Arte Povera – sia nelle sedi di Torino e di Milano. Dall’altra svilupperà due progetti fortemente connotati: le composizioni a parete degli anni Cinquanta, in cui immagina una fusione tra mobili, spazio e pittura in strutture murarie che riconfigurano lo spazio domestico con una mise en abyme dalle connotazioni plastiche e affettive; e Metafore (1972-79), una serie fotografica che ne mette in evidenza la sua vicinanza con le ricerche delle giovani generazioni di artisti operanti a Milano. Queste ultime, mentre erano ancora interessate al problema quasi inevitabile dello spazio, continuavano a rifiutare i significati commerciali e borghesi attribuiti all’ambiente domestico, veniva completamente colonizzato dai prodotti del disegno industriale.

Negli stessi anni in cui il capitalismo italiano si stava sviluppando, l’ambito della progettazione coltivava il paradosso di un capitalismo etico, guidato dall’immaginazione. Sulla scia dell’esperimento di successo di Olivetti, molte aziende di design spuntano in giro per l’Italia: Tecno (1953) dei fratelli Borsani; Azucena (1947) di Luigi Caccia Dominioni; Flos (1962) di Dino Gavina; Alessi (fondata nel 1921 ma che inizia a lavorare con i designer solo nei primi anni Settatna), Kartell (1949), Gufram (1966) ecc. Solo pochi mesi dopo la fondazione di Gufram, la mostra “Arte Abitabile” inaugurava presso la Galleria Sperone di Torino, presentando le opere di tre giovani artisti: Piero Gilardi, Michelangelo Pistoletto e Gianni Piacentino. Qui le preoccupazioni tipiche del dopoguerra riguardo le soluzioni progettuali dell’abitatare e la crescente sfiducia verso la società dei consumi entrano nell’organo più tenero e intimo del tessuto antropologico italiano: la casa. Gilardi presenta in questa mostra uno dei suoi tappeti natura, provocatori sostituti della pittura, realizzati nella stessa gommapiuma dei prodotti di Gufram.

Il 1966 è anche l’anno in cui emergono i gruppi di architettura cosiddetta “radicale”, Archizoom Associati e Superstudio, con una serie di mobili autoprodotti a Firenze realizzati anch’essi in gommapiuma. I designer Radicali hanno un forte legame con gli esperimenti proto-poveristi, non tanto a livello linguistico (anche se le Semisfere Decorative, 1965-66, di Pistoletto si sarebbero adattate perfettamente a un ambiente progettato da Archizoom), ma dal punto di vista politico. Un trait d’union sono le teorie operaiste che stavano plasmando la contro-cultura italiana, come mostra la lettura congiunta di due testi fondamentali: “From Vietnam to Fiat-nam: The Politics of Arte Povera” di Nicolas Cullinan (2008), una critica del movimento a partire dalla disamina del manifesto di Germano Celant, apparso proprio sulle pagine di Flash Art nel 1967, e The Project of Autonomy: Politics and Architecture within and against Capitalism di Pier Vittorio Aureli, una lettura delle teorie dell’architettura radicale attraverso gli scritti dei teorici dell’Operaismo.

Non è questa la sede per discutere se Archizoom Associatim Superstudio o i Poveristi siano riusciti a superare una questione di puro stile e favorire un’azione politica attraverso l’estetica, come si augurava Gramsci; o se invece siano rimasti bloccati in quello che Roland Barthes avrebbe chiamato, con un epiteto infelice che confonde la semiotica con il razzismo, “l’italianità”, ovvero la presunta “capacità di presentare immagini che, per quanto ‘ordinarie’, sono trattate con ‘stile perturbante’”. Forse è per tale ragione che Gilardi abbandonò la pratica artistica per oltre un decennio, vedendo come l’arte Povera diventava rapidamente una proposta stilistica priva di contenuti.

Ma è il progetto di Sottsass per la mostra del 1972 “Italy: the New Domestic Landscape”, presso il MoMA di New York, ad assorbire i paradossi di questa storia: composto da camere all’interno di camere, stanze vuote e stanze ricolme di oggetti, ambienti e zone, era in realtà solo un conglomerato di solo mobili grigi (prodotti da Kartell) concepiti per chi , nelle parole dell autore, “ha la coscienza del disastro esistenziale del nostro tempo”. Quali camere, quindi, stiamo costruendo per il futuro, laddove la costruzione del tempo e dello spazio è il processo che costantemente rende l’universo abitabile ancora e ancora e ancora?